砒砂巖區生態治理-生態衍生產業協同發展關鍵技術與模式

姚文藝 王文彪 申震洲 姚京威 楊才千

摘 要:探索生態治理與生態衍生產業協同發展的關鍵技術與途徑,是促進水土保持生態治理高質量發展的重要課題。為此,以生態治理難度極大的黃河流域砒砂巖區為研究對象,基于生態經濟學、生態產業技術的理論與方法,提出了生態治理-生態衍生產業協同發展的基本原理和應遵循的原則,探索了生態治理與生態衍生產業協同發展的關鍵技術與模式,并開展了示范應用。1) 生態治理-生態衍生產業協同發展的原理是行為互驅動、效應互補償,應遵循的原則是“雙律適應、適地適生、三方意愿”;2)鑒于砒砂巖覆土區、覆沙區、裸露區生態環境有明顯差異,分別構建了小流域生態治理-生態衍生產業協同發展的綜合治理措施體系和模式,以坡頂、坡面和溝道為水土保持措施配置的3 個地貌單元,選擇兼具水土保持功能和飼用、藥用、食用等經濟開發價值的作物進行生物措施配置,配合注漿固結、抗蝕促生、砒砂巖改性等新的工程技術措施進行生態治理;3) 研發了物理-化學-生物綜合改良砒砂巖土壤、砒砂巖復配風沙土+生物改良提質、灌草優化平茬及飼料加工、煤矸石改性資源化利用、高陡邊坡抗蝕+控滲+植生固穩、生態果園建植等關鍵技術;4)基于砒砂巖覆沙區“土壤改良固沙+”(如土壤改良固沙+經濟林種植、土壤改良固沙+梭梭草套種甘草等)生態治理模式的實踐與示范,探索實施了“政府支持,科技支撐,企業產業化+公益性投資,農牧民市場化參與” 的多元投資、多方參與、共同受益運行機制與模式。通過灌草平茬飼料加工、土壤改良、經濟作物種植等產業化中試,以及礦區回填區生態恢復、小流域生態治理-生態衍生產業協同發展示范性實踐,表明脆弱生態區治理中發展生態衍生產業具有廣闊的前景。

關鍵詞:水土保持;生態治理;衍生產業;生態經濟;協同發展;砒砂巖區;黃河流域

中圖分類號:S157.2;TV882.1 文獻標志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2024.05.001

引用格式:姚文藝,王文彪,申震洲,等.砒砂巖區生態治理-生態衍生產業協同發展關鍵技術與模式[J].人民黃河,2024,46(5):1-10.

0 引言

生態保護和高質量發展是黃河流域生態保護和高質量發展重大國家戰略(簡稱黃河重大國家戰略)的核心要義。如何在水土保持生態治理中提升生態系統生產服務功能、協調生態保護與經濟發展的關系,已成為新時期黃河流域高質量發展亟待探索的重要課題,同時也日益成為人類世地球系統可持續發展的科學研究前沿[1] 。

生態系統為人類生存和發展提供了環境條件和自然資源,對經濟社會可持續發展具有重大影響[2] 。關于生態治理與經濟社會發展的關系,Mekenzie 在20 世紀20 年代中期就將人類群落和社會行為引入植物和動物生態學研究中[3] ,肯尼斯·鮑爾丁在1966 年提出“生態經濟學”概念并闡述了人口增長、環境污染、消費品分配及資源開發利用之間的關系[4] ,之后有不少學者發布了研究成果,如Grossman 等[5] 提出了生態環境與經濟發展耦合關系符合環境庫茲涅茨曲線(Envi?ronmental Kuznets Curve,EKC)的假說,Himayatullah[6]認為生態脆弱區環境破壞對貧困區的危害指數是最高的,Dancea 等[7] 認為只有結構/ 組成完整、功能健全和可持續性的優良生態系統才能與經濟發展相協同,方世南等[8] 認為生態治理措施配置應優化其類型結構、服務功能和空間布局以達到生態修復與拉動生態衍生產業發展之目的。進入新世紀,隨著社會發展和環境惡化問題凸顯,全球變暖、環境污染、資源枯竭、生物多樣性受損等成為人類世時期的嚴峻挑戰[9] ,可持續發展成為協調生態環境保護與經濟發展之間矛盾的重大課題[10] 。

生態健康維持與經濟發展的矛盾以礦山開采區最為突出,國外學者較早注意到了這一問題,且為實現礦區生態修復和經濟發展的協調,先后探索了諸如英國的“田園牧歌模式”、西班牙的“人工地質公園模式”等[11] ,建立了一系列較為系統的生態修復理論,以及諸如礦山土壤生物菌改良、生物復田、土壤綜合修復、高邊坡防護、煤矸石利用等生態修復技術[12-16] 。近年來一些新概念被陸續提出,如“經濟社會生態活力-生命經濟”“社會生態轉型”等[17-18] 。然而,國外近年在生態治理-生態衍生產業協同發展技術與模式方面的研究卻相對較少。

我國自20 世紀50 年代開始就以黃土高原為重點對水土流失治理與經濟社會協同發展的理論與實踐開展了持續探索,在理論上提出了黃土高原山水林田路綜合治理的“28 字方略”、以小流域為單元的多產業協調發展、水土保持產業化經營、高效農業生態系統調控等概念與內涵[19-23] ,在實踐上分別提出了黃土丘陵溝壑區、黃土高塬溝壑區、風沙區、石質山區、三江源區等不同類型區水土保持型生態農業、生態經濟帶、多元小生態系統、生態農業經濟、生態恢復與生態衍生產業發展等綜合治理模式與技術體系[20,24-27] 。隨著綠水青山就是金山銀山“兩山”理論和“生態環境也是生產力”理念付諸實踐,對生態治理與經濟發展的關系[8] 、生態治理與生態經濟系統耦合評價[28] 、基于生態治理的產業結構生態化轉型機制[29] 、“兩山”理論實踐機制與途徑[30-31] 等開展了大量研究,分別探索了諸如黃土丘陵溝壑區生態-生產-社會耦合發展的鄉村可持續振興[32] 、石漠化地區生態系統與經濟系統的協調發展[33] 、“生態修復+”有效平衡經濟社會發展與生態治理[34] 等多種模式。我國礦山生態修復實踐大體有2種模式,一是以單純“復墾、復綠”為特征的修復模式,二是以生態旅游區建設為特征的修復模式[35] 。從整體上看,目前有關生態治理與生態衍生產業協同發展的模式還處于水土流失防治和單一產業附庸性的發展階段,發展的協同性、產業的系統性均不夠完善,未能實現多產業鏈式、多層級式的協同發展,難以適應黃河重大國家戰略的目標需求。

位于黃河流域的砒砂巖區是我國北方生態安全屏障的關鍵帶,其生態系統極度脆弱、“生態致貧”現象尤為突出,盡管近年來關于砒砂巖區生態治理的理論與關鍵技術研究取得了多項創新性成果[36] ,但是該區域經濟發展與生態保護還不協調[37] ,因此創新砒砂巖區生態快速修復與生態衍生產業協同發展的技術與模式顯得尤為重要。本文基于水土保持學、生態學、生態經濟學理論,在前期對砒砂巖區復合侵蝕規律和生態退化機制研究與認識基礎上[36-38] ,提出砒砂巖區生態治理與生態衍生產業協同發展原理、砒砂巖區和露天煤礦開采區生態修復與衍生產業協同發展關鍵技術和模式,以期為黃河重大國家戰略的全面實施提供科技支撐。

1 研究區概況

黃河流域砒砂巖區主要分布在鄂爾多斯高原東北部的晉陜蒙接壤區(見圖1), 介于北緯38° 10′—40°10′ 、東經108°45′—111°31′,面積1.67 萬km2[39] ,涉及10 個縣(旗、市、區),其中準格爾旗分布面積最大(面積占比在1/3 以上)。

砒砂巖是由砂巖、砂頁巖和泥質砂巖構成的巖石互層,垂直分布呈現紅、黃、白、灰等多種顏色相間平行分層狀態(見圖1)。砒砂巖具有“無水堅如磐石、遇水爛如稀泥”的顯著特點,復合侵蝕劇烈,粗泥沙產沙模數可達5 880 t/ (km2 ·a)[39] 。砒砂巖質地土壤極為貧瘠,為全國土壤養分等級分級標準的5~6 級,加之砒砂巖區處于由半干旱區向干旱區的過渡帶(地貌屬于低山丘陵),多年平均降水量僅400 mm 左右,治理前的植被覆蓋度僅20%左右[40] 。砒砂巖區北、西兩側分別毗鄰庫布齊沙漠、毛烏素沙地,東、南接壤黃土區,因此地表覆蓋物質具有明顯的空間分異性。依據覆蓋物的不同把砒砂巖區分為覆土區、覆沙區和裸露區3種類型區,其面積分別為0.84 萬、0.37 萬、0.46 萬km2,其中裸露區生態最為脆弱、地表幾乎沒有植被覆蓋[37] 。整個砒砂巖區因生態退化而致貧人口近3 萬人。砒砂巖區因煤炭資源豐富而露天煤礦較多,生態環境受到嚴重脅迫。因此,砒砂巖區生態治理難度極大,協調生態治理與經濟發展的融合關系尤為重要。

2 生態治理-生態衍生產業協同發展基本原理與原則

生態治理-生態衍生產業協同發展的本質是水土保持生態治理與當地經濟發展達到的一種有機融合的狀態,兩者具有互饋驅動作用。在此狀態下,生態與產業已形成協調發展的生態經濟體系,其中生態治理、生態衍生產業是該體系的2 個子系統(見圖2),各要素構成了具有協同功能的多層級結構,其間相互聯系、相互協調、相互影響、相互驅動。也就是說,生態治理、生態衍生產業不是2 個孤立系統,而是具有密切互饋、互驅聯系的整體,通過科學配置具有經濟衍生價值的生態治理措施,可以提高生態系統的經濟服務功能,而生態衍生產業的發展又可以促進生態治理措施可持續良性發展并吸引更多的治理投入,使生態治理質量不斷提升。因此,通過這一生態經濟體系內部各子系統的耦合協同,不僅可實現經濟快速增長,而且能夠確保生態環境受到的干擾始終被控制在可自我修復的范圍內,達到生態與經濟共同發展,整體系統的效益遠大于2 個子系統的效益之和,即具有“1+1>2”的效應。

生態治理與經濟協同發展是一個辯證的變化過程,在發展過程中存在矛盾和沖突是必然的。要達到生態治理與經濟協同發展,須遵循生態學理論、經濟學理論和社會學理論,在學科上實現多領域交叉,在技術上實現多目標協同,在方法上實現多途徑融合,在實踐上實現多效益共贏。生態治理與經濟協同發展的理念強調把生態功能維持放在首位,關注的重點是生態的良性存在,人類活動不能突破生態閾值,在生態閾值的約束下取得最大的經濟效益和社會效益。

建立生態治理-生態衍生產業協同發展模式,應遵循如下原則:

1)生態治理措施配置符合“雙律適應”原則。一是生態治理措施體系的類型、結構、配置應符合生態恢復、侵蝕阻控的原理和規律,二是應適應區域衍生產業的發展規律。一方面,不同區域生態系統的演變和土壤侵蝕過程具有分異性,應在充分認識當地生態退化機制和土壤侵蝕規律的基礎上,科學配置治理措施體系,構成治理措施體系與侵蝕地貌單元相適配的治理模式;另一方面,要充分認識區域經濟的結構、特色、布局、資源、走勢等基本特征,進行生態治理措施配置與模式構建時不僅要考慮生態恢復、侵蝕阻控的功能需求,而且要因地制宜考慮其衍生產業開發的可行性和經濟效益,并與當地經濟發展基本特征相適應。

2)植被恢復重建措施應符合“適地適生” 原則。降水、土壤侵蝕、土壤類型、地形地貌等生境條件往往是植物發育和群落演替的主要限制性因子,砒砂巖區降水量少、復合侵蝕嚴重、土壤極度貧瘠、生態環境脆弱,植物生長發育的生境條件極差,因此植被恢復重建的物種選擇極為重要,要在充分認識植被群落演替規律和植被恢復重建關鍵障礙因子基礎上,篩選抗逆適生的優勢鄉土物種,并考慮其經濟開發價值。

3)衍生產業培育與發展應符合“三方意愿”原則。三方意愿指政府意愿、農戶意愿、企業意愿。選擇生態治理衍生產業發展途徑應充分考慮當地政府的經濟發展愿景和區域經濟空間規劃、種植制度、生產條件,考慮農民對生態致富的意愿,考慮當地相關企業對生態衍生產業的支撐狀況、特定企業布局狀況及其對生態產品開發、產業發展的意愿,生態治理-生態衍生產業一體化發展產業鏈的形成應具有一定社會基礎。以鄂爾多斯市為例,砒砂巖區是當地政府生態修復總體布局的重點治理關鍵區,切實提升生態系統服務功能與生態經濟價值是該市國土空間生態修復的重要指導思想[41] ,因此發展生態衍生產業契合政府意愿;早日擺脫“生態致貧”的困境,走致富之路是當地農民的強烈愿望;在該市及砒砂巖區已建有涉及生態產業的大型企業,生態衍生產業發展具有充分條件。此外,建設綠色礦山、實施礦山生態修復已成為不少煤礦企業的共識和愿望。

3 生態治理-生態衍生產業協同發展關鍵技術與模式

3.1 生態治理措施配置技術與模式

根據3 種砒砂巖類型區的土壤侵蝕環境、生態退化特征、土壤和適宜的衍生產業發展條件,分別構建了小流域生態治理措施配置技術與模式。

3.1.1 裸露區

裸露區的生態治理措施體系結構是以灌草為主+抗蝕固結+集水設施+經濟林草+材料工程,形成坡頂-坡面-溝岸-溝床-溝頭全方位立體多單元的復合侵蝕綜合治理措施空間布局模式。

3.1.1.1 坡頂治理

針對雨水極易流失、難以利用的突出問題,重點研發了坡頂雨水集蓄及利用技術。

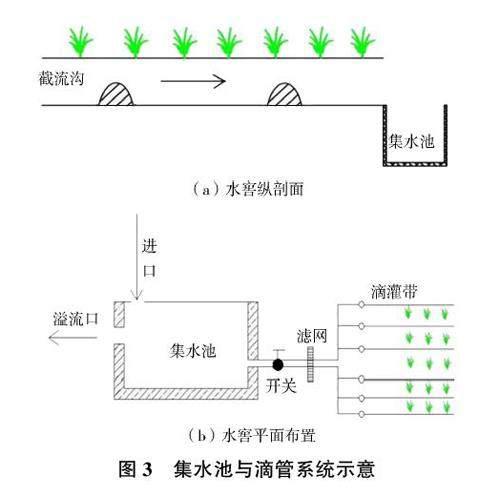

1)雨水高效利用。建設集雨、輸水、儲蓄工程等,為高效利用雨水創造條件。開挖30 cm 寬、50 cm 深的等高水平溝,水平溝間距為3.5 m,在水平溝內噴施自主研發的HKYGJ-1 型固結材料[36] 以避免水平溝被沖蝕。在水平溝兩端沿溝緣線設置寬25 cm、深40 cm的截流溝,截流溝與水平溝連接處設置高40 cm 的土埂以有利于雨水集蓄,并使多余的雨水匯至集水窖內。沿水平溝每隔3 m 開挖寬60 cm、長100 cm 的魚鱗坑,并在其周壁噴施固結材料,然后栽植經濟林等。魚鱗坑呈“品”字形布置,以改變坡頂小地形、防止坡面徑流沖蝕。為截留水平溝和魚鱗坑未能攔蓄的徑流,在溝頭設置集水池(窖),在集水池(窖)出口處安裝控制閥和PVC 五通分流閥,連接PVC 微潤滴灌帶用于澆灌經果林,集水池(窖)容積按下式確定:

V = k(P50 - PR)F - Vg (1)

式中:V 為集水池(窖) 容積,k 為系數,P50 為50 a 一遇降雨量,PR 為降雨就地入滲量,F 為匯流區垂直投影面積,Vg 為已設置的水平溝、魚鱗坑等工程措施的蓄水量(體積)。

2)經濟林模式。為兼顧衍生產業發展,結合魚鱗坑混交種植經濟林,配置模式為紅棗+蘋果+長柄扁桃+山杏+油松,其行距為3.5 m,株距為3.0 m;在經濟林行間種植甘草等中草藥,其行間距為0.5 m 左右、株距為0.6 m 左右;在距溝緣線0.5 m 處種植一行檸條+錦雞兒,株間距為1.0 m。

3.1.1.2 坡面治理

根據坡面地形地貌、土壤侵蝕特征,按坡度將其分為>60°、30°~60°、<30°三部分,分別配置治理措施。

1)坡度>60°坡面。坡度>60°的坡面土壤侵蝕以重力侵蝕尤其是塊體狀重力侵蝕為主[36] ,其治理一是采取高聚物注漿措施以防止塊體狀重力侵蝕發生,二是噴灑HKYGJ-1 型固結材料,以防止瀉溜、滑塌等重力侵蝕。

2)坡度為30°~60°坡面。一是采用植物籬笆治理匯流溝侵蝕,即編制60 cm 高的柳條籬笆,沿溝道橫斷面埋設,每隔30 cm 布設一道用沙柳條等制作的樁基;二是配合灌草等植被措施設置半月形小型魚鱗坑,以增加坡面雨水入滲,并將披堿草、蒙古蕕、花棒、沙棘、羊柴等混交栽植在魚鱗坑內;三是噴施摻水150 倍的HKYGJZS-2 型固結植生材料,以保持土壤水分含量、促進植被生長。

3)坡度<30°坡面。對于坡度<30°的坡面,采用砒砂巖改性材料六棱形空心砌塊進行護坡,在砌塊空心處種植耐旱草本植物;或開挖直徑50 cm、深30 cm 的半月形魚鱗坑,其行距3 m、間距2 m,在魚鱗坑內栽植酸棗、自主培育的HKY-1 型紅棗和HKY-2 型紅棗、枸杞等經濟效益較好的果樹,同時在混交灌木行間撒播披堿草、蒙古蕕等鄉土優勢草種。坡面上如果沒有砒砂巖顆粒松散堆積體,那么一般不需要噴施固結材料。

3.1.1.3 溝道治理

采用砒砂巖改性材料建設谷坊,其間隔不大于50m。谷坊底寬3.0 m、頂寬0.5 m、高2.0 m。為防止谷坊表面遭受侵蝕,可噴灑HKYGJ-1 型固結材料,其與水的配合比例為1 ∶ 50。也可以采用植物柔性壩措施,在砒砂巖改性材料谷坊之間每隔10 m 布設一道植物柔性壩,其由5 行混交的喬灌木樹種組成,每行喬灌木栽植成W 形或V 形,迎水面第1 行為株距3 m 的沙柳,第2 行為株距2 m 的酸棗與沙柳呈“品”字形排列,第3 行為株距1 m 的沙柳與酸棗呈“品”字形排列,第4 行為株距1 m 的檸條與沙柳呈“品”字形排列,第5 行為株距1 m 的沙棘與檸條呈“品”字形排列,行間距依次為2、2、1、1 m,行間撒播草木樨、沙打旺、拉拉秧草種等。在流域面積大于1 km2 的小流域溝口,可建設小型砒砂巖改性淤地壩。

3.1.2 覆土區

覆土區下墊面條件相對較好,為最大限度地達到徑流高效攔蓄利用、防蝕與生態產業高效協同,構建的治理措施配置模式是:坡頂梯形溝網截流,溝間溝內油松+紅棗+草被,開發山杏+甘草經濟園;坡面陡坎固結防崩,緩坡灌草抗蝕植生;砒砂巖改性谷坊+沙棘酸棗柔性壩交互封溝;溝口砒砂巖改性淤地壩攔沙淤地。

1)坡頂治理。在坡頂構建山杏山桃經濟林+甘草+串聯水窖徑流高效利用模式,經濟林主要為山杏、山桃混交和油松,在魚鱗坑內種植紅棗或油松,該模式既能豐富植物多樣性,又能產生經濟效益。對于匯水面積較大的坡頂,設置容積為1.5 m3 左右的PVC 水窖;出露大片白色砒砂巖的坡頂不適宜建設水窖,可建設砒砂巖改性材料谷坊,用于蓄水、減蝕。同時,建設與坡頂截流溝網相連、經過防滲處理的集水池(窖),并在連接集水池進口的截流溝內修建兩道高度為截流溝深度1/2 的土坎[見圖3(a)],其目的是盡可能在徑流進入集水池前沉淀泥沙;將集水池內的水通過虹吸裝置引入滴灌帶,用于坡面經濟林灌溉,見圖3(b)。

2)坡面與溝道治理。坡面與溝道治理措施及其配置模式同裸露區的。

3.1.3 覆沙區

覆沙區的治理措施配置模式是:坡頂等高挖溝,溝間沙柳+甘草防風或草障固沙,豎向節節設池蓄水,地衣結皮護埂;溝坡宜草則草、宜灌則灌,輔以灌漿固溝;溝道灌草封溝。

1)坡頂治理。采取的措施包括水平截流溝+縱向匯流溝攔蓄徑流、沙障+檸條混交護坡、截流溝苔蘚基質+深根植物固埂、匯水出口集水桶收集徑流,形成檸條+甘草+草被+截流溝綜合治理措施體系。由于沙棘不適宜在覆沙區生長,因此可選取檸條+甘草+草被沿垂直等高線方向按“品”字形種植,其中檸條抗風且耐旱耐寒、甘草適宜在覆沙區生長。在坡頂邊緣開挖截流溝,溝內種植檸條以防止邊坡侵蝕,截流溝兩側土埂種植苔蘚以固埂防蝕。

對匯水面積較小且上覆沙較厚、風蝕強烈但不易產生徑流的坡頂,可設置蜂窩狀沙障(沙障材料可選用稻草、麥草、披堿草等),并沿其內緣線種植檸條等適生耐旱植物。

對于匯水面積較大且自然條件良好的坡頂,可建設徑流高效利用系統。在坡頂匯水線中點處修建容積為0.5 m3左右的PVC 蓄水窖(池),在坡頂匯水線末端修建容積為1.5 m3左右的集水池;垂直坡頂匯水線方向挖數條水平溝以攔截坡頂徑流,其中一條連通坡頂蓄水窖(池);種植“檸條+紅棗+甘草”經濟林草,水平溝內種植紅棗,并根據坡頂地形條件布設高度為水平溝深度1/3 的土埂,以蓄積一定的雨水供紅棗生長并減輕徑流沖刷,兩條水平溝之間種植檸條和甘草,檸條栽植在水平溝外沿以穩固土埂。

2)坡面治理。坡面種植灌草,主要為檸條、胡頹子、沙打旺、沙蒿、百里香等水土保持先鋒樹草種。對于坡度>60°坡面上的塊體狀重力侵蝕,采用注漿固結措施治理[36] ;對于風蝕形成的風化層,采用HKYGJ-1型固結材料治理;對于坡度為30°~60°的坡面,可沿等高線設置間距為3 m、寬度為20 cm、深度為25 cm 的小型水平溝,溝內每隔2.5 m 開挖一個半月形魚鱗坑并種植檸條、蒙古蕕、羊柴、甘草等,以增加經濟效益;對于紅色砒砂巖層,按照行距50 cm、株距50 cm 的“品”字形種植爬山虎、拉拉秧等藤本植物,生長的藤條對其上下白色砒砂巖層形成良好的防蝕保護;對于坡度<30°的坡面,開挖半月形魚鱗坑,坑內混交種植自主培育的HKY-1 型紅棗和HKY-2 型紅棗、胡頹子、枸杞等經濟效益較好的灌木樹種,在灌木行間混播沙蒿、沙蓬、百里香、草木樨、沙打旺、冰草等生命力較強的草種。需要說明的是,坡度<30°的坡面一般不需要噴施固結植生材料,但是有砒砂巖顆粒松散堆積體的地方,仍需噴施濃度較低的固結植生材料。

3)溝道治理。覆沙區溝道砒砂巖多是裸露的,可以在主干溝道內每間隔50 m 設置一座砒砂巖改性材料谷坊,同時在溝道上方修筑護岸工程或者砒砂巖改性材料擋土墻,擋土墻設置在距滑坡前緣一定距離處,墻后填筑土、石料以增強抗滑力,擋土墻高度以2 m 為宜,擋土墻橫截面為梯形(上、下底寬分別為30、60cm);谷坊之間每隔10 m 布設一道植物柔性壩。此外,可在主溝道建設植被護岸工程,在砒砂巖堆積體坡腳處種植沙柳、檸條等以防止水流沖蝕堆積體,在溝道邊坡種植爬山虎以減輕溝坡侵蝕;對于支溝的治理,以植物措施和建設改性材料谷坊為主。

3.2 生態產業發展關鍵技術與示范

3.2.1 灌草平茬與飼料加工

砒砂巖區降水量少,為維持生態良性發展,需要對沙棘、沙柳等進行平茬復壯,否則灌草會退化、死亡,為此開展了平茬參數優選及平茬秸料飼料加工的技術研究。

1)灌草平茬參數優選。選擇檸條、沙柳、花棒、梭梭、楊柴、華北駝絨藜等植物作為研究對象,通過大田試驗,研究不同灌草平茬最佳時間、高度,以及平茬后鮮重、干容重、含水量等狀態參數,同時測定、分析不同灌草的飼用價值。研究表明,不同植物的粗纖維含量隨時間的變化規律是不一樣的,例如檸條、楊柴、梭梭、華北駝絨藜和甘草的粗纖維含量在9 月最高,沙柳、梭梭、甘草和華北駝絨藜的粗蛋白含量在5 月最高。因此,對不同植物應在不同時間平茬,以確保其飼用價值最高:5—9 月,沙生灌草檸條錦雞兒的粗脂肪含量呈增大趨勢,且在5—7 月增速最快,7 月以后至第二年1月增速較慢,因此在7 月對其平茬較為合適(動物的適口性好且營養價值較高);同理,沙柳宜在7 月或9月平茬,花棒、梭梭、楊柴宜在7 月平茬,甘草和華北駝絨藜宜在5 月平茬。通過留茬高度為10 cm、植株高的1/3、植株高的2/3 三個方案研究了最佳平茬高度,總體來說,平茬高度與營養價值指標的關系不大。總之,應綜合分析植物營養價值、植被恢復情況、飼料開發需求等,選擇適宜的平茬時間及留茬高度。

根據《飼料中中性洗滌纖維(NDF)的測定》(GB/T 20806—2006) 等技術標準,測定了酸性洗滌纖維ADF、中性洗滌纖維NDF、粗蛋白CP、粗脂肪EE 等飼用價值參數。相對飼用價值(RFV)是評價飼料質量的重要指標,把盛花期苜蓿的相對飼用價值作為100,分析表明:花棒的ADF 和NDF 含量較高,甘草的最低;梭梭、甘草華北駝絨藜的ADF 含量較低,沙柳、梭梭、甘草的NDF 含量較低;甘草的CP 和EE 含量較高,沙柳和梭梭的CP 含量相對較低,其他灌草的CP含量相對較高且相差不大,梭梭的EE 含量最低,其他灌草EE 含量相對較高且相差不大。各種灌草的RFV,以甘草最大,梭梭、華北駝絨藜、沙柳處于中等水平,檸條、花棒、楊柴處于相對較低的水平。

2)平茬秸料飼料加工技術研究。平茬灌草飼料加工工藝流程主要包括確定優良灌草原料、除雜、粉碎揉絲、混合、發酵、烘干及微生物發酵飼料原料準備、混合、制粒等。

中試產生的平茬秸料有沙柳、楊柴、花棒、甘草和檸條。將楊柴和花棒平茬秸料混合作為一種處理;將未添加發酵劑的5 種植物平茬秸料設置為對照組A,分別添加1‰乳酸菌、1‰乳酸菌+1‰纖維素酶、1‰乳酸菌+3%DM 糖蜜、1‰纖維素酶、3%DM 糖蜜、0.5‰青貯專用復合酶、30%水分、0.5‰青貯復合專用酶+3%DM 糖蜜、1‰纖維素酶+3%DM 糖蜜、1‰乳酸菌+1‰纖維素酶+0.5‰青貯專用復合酶+3%DM 糖蜜作為B、C、D、E、F、G、H、K、M、N 試驗組。在青貯發酵60 d后,各處理的pH 值均在合理范圍內,水分含量變幅為33.34%~73.07%,其中甘草水分含量最高、花棒的偏低;不同植物和不同處理的氨基酸態氮含量差異較大,但整體含量較低,其中檸條、甘草的氨基酸態氮含量相對較高,配方調制時應考慮其營養情況適量添加發酵劑;不同處理的有機酸含量差異顯著,但均在合理范圍內,所有樣品中均未檢出有害有機酸。目前,已在相關企業建立草灌平茬秸料飼料加工中試車間并投入生產。

3.2.2 砒砂巖質土壤改良提力

砒砂巖質土壤極為貧瘠,其上覆蓋的風沙土地力也極為低下,在生態建設中,須采用物理、生物等方式對砒砂巖質土壤及其上覆風沙土進行改良,為植被恢復和農業生產提供基礎條件。

1)利用污泥改良土壤。采用脫水污泥改良風化砒砂巖土壤,使用的脫水污泥符合《農業污泥污染物控制標準》(GB 4284—2018)等技術規范要求。分別把添加污泥5%、10%、15%、20%和風化砒砂巖記為S1、S2、S3、S4、CK 試驗組,把苜蓿、草木樨、披堿草作為供試植物進行大田試驗表明,添加污泥明顯改善了砒砂巖質土壤的理化性質、提高了其肥力水平,4 組添加污泥的土壤容重、總孔隙度、非毛管孔隙度、保水性、pH 值、電導率、有機質、堿解氮、有效磷、速效鉀都有所改善,其中S2 試驗組的9 項指標改善均較為明顯,其他各試驗組只有個別指標得到改善。綜合考慮理化性質及肥力的改良水平,認為10%的污泥添加量較適合,添加10%污泥改良砒砂巖土壤種植的植物鮮重、干重、株高均明顯提高,與對照組比較,分別提高了62.65%、73.06%、82.46%。當污泥添加量大于10%時其效果反而呈下降趨勢。進一步研究表明,種植植物可以與添加污泥起到協同改良土壤的作用,植物能進一步降低土壤容重、pH 值,提高土壤總孔隙度、飽和持水量,改善土壤電導率,具有生態治理與土壤改良的雙效作用。

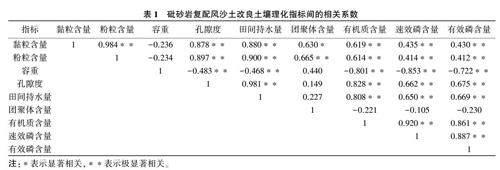

2)砒砂巖復配風沙土改良。對砒砂巖復配風沙土改良砒砂巖土壤的研究已有不少成果[42] ,但對改良土壤理化性質多參數的耦合關系還有待研究。在已有研究基礎上,通過大田試驗,系統分析了砒砂巖添加比例分別為0%、30%、50%、80%、100%等5 種情況下,土壤黏粒含量、粉粒含量、容重、孔隙度、田間持水量、團聚體含量、有機質含量、速效磷含量、有效磷含量的變化及其相互耦合關系,結果表明:黏粒含量與團聚體含量有顯著的正相關性,黏粒和粉粒含量與田間持水量、孔隙度、有機質含量、速效磷含量、有效磷含量具有極顯著的正相關性(見表1),砒砂巖和風沙土之間的理化性質可以形成很好的互補。試驗表明,隨著砒砂巖添加比例增大,土壤容重、毛管孔隙度及田間持水量的垂直變異性減弱,以50%的添加比例對風沙土進行復配改良較為合適。

3)物理-化學-生物三元一體綜合技術改良土壤、提升地力。通過砒砂巖與沙土復配、添加生物菌肥[36]和有機肥、種植植物等措施綜合改良土壤、提升地力。首先,按50%的比例將砒砂巖與沙土復配;其次,為保證植物生長所需營養物質,在復配土壤中加入一定比例的發酵有機肥、微生物菌劑、高摩爾比緩釋肥[37] 等;最后,在改良土地上種植甘草等,以起到改良土壤理化結構與微生態系統的作用,提高土壤中微生物種類及活性,從而保證土壤改良的有效性和可持續性。在杭錦旗阿木古龍甘草健康產業園區開展了甘草大田種植試驗,分別設置5 個0.33 hm2的試驗樣地,通過3 a 試驗觀測表明,加入有機肥和微生物菌劑后,砒砂巖與沙復配土壤中的養分含量提升20%以上,微生物數量可增加2 倍以上,甘草的株高和覆蓋度分別提高132%和40%。

3.2.3 礦區生態修復與衍生產業開發

以準格爾旗昶旭露天煤礦為典型研究區,探索礦區復墾與衍生產業開發技術與模式。昶旭煤礦開采面積為12.56 km2,礦區地勢總體上東北高西南低,海拔1 230~1 355 m,屬低山丘陵區、大陸性季風氣候區、干旱半干旱區。煤礦采空區采用逐層回填、逐層壓實的方式進行了回填,下部回填煤矸石,頂部覆蓋煤礦排土(覆蓋厚度為1.2 ~ 1.5 m),其漏水漏肥嚴重,很難復墾。昶旭煤礦原煤儲量6 442 萬t,生產能力為220 萬~260 萬t/ a,煤矸石產量為10 萬~15 萬t/ a,形成了高30~35 m、面積達12 hm2的排土場高陡邊坡,穩定性安全風險大。針對這些突出問題,采取礦坑回填土壤改良、煤矸石改性利用、抗蝕+控滲+植生固結護坡、復墾區果園建植等措施,形成了礦區生態治理與生態衍生產業發展新模式。

1)礦坑回填土壤生物-化學綜合改良。研發了微生物肥力提升技術[36] ,通過有效生物菌的生命活動促進砒砂巖礦化分解,加速砒砂巖土壤化、增加土壤厚度。從砒砂巖和苜蓿中分離得到的優勢菌群樣本(見表2)均能在LB(Luria?Bertani)液體培養基表面形成生物膜,同時產生鐵載體,具有抗逆性和促生作用。大田示范土壤與回填土壤相比,土壤有機質、速效磷、速效鉀含量分別提高24.7%、11.9%、21.0%,土壤蔗糖酶活性為58.8%,苜蓿和黑麥草干重增加22.3%~81.5%,pH 值下降至中性,氮含量提高19.7%~30.4%,土壤脲酶活性提高13.0%~37.7%,細菌總數達到107 CFU·g/ L。砒砂巖、復配熟土和微生物菌劑混合后,粒徑>0.25 mm 的團聚體質量增加15%,回填土結構得到明顯改善。同時,在果樹栽植坑四周及底部噴灑固結植生材料[37] ,可防止澆灌果樹的水分滲失。

2)改良土壤建設果園。對回填土進行生物-化學綜合改良,選取礦區適生經濟植物,建設復墾區示范果園約67 hm2,果園內栽植的紅棗、黑枸杞、文冠果、甘草、蘋果、歐李、陜西大杏等經濟作物長勢良好,回填區土壤得到有效、快速改良。

3)排土場高陡邊坡抗蝕+控滲+植生綜合防治。為了穩固煤礦排土場高陡邊坡,研發了無毒、不含重金屬且具有保水性能、黏附性能、耐水抗凍性能、無側限抗壓性能的抗蝕控滲復合材料[43] 。首先,在高陡邊坡扦插邊長為1 m 的沙柳菱形網格;然后,在網格中栽種沙棘并撒播紫花苜蓿、草木樨、沙打旺等混合草籽;最后,噴灑濃度為4%的抗蝕控滲復合材料。復合材料可以形成大型網狀結構層,有效阻控風力、水力侵蝕;植物莖葉可減輕雨滴擊濺侵蝕和徑流沖刷,其根系可固結土壤。該項綜合防治措施實施1 a 后,邊坡植被覆蓋度達到70%,通過布設光纖光柵傳感器進行監測表明,觀測時段內4 個觀測點的月均位移量僅有0.17mm、較無防治措施的降低6%~62%,固坡效果明顯。

4)煤矸石改性建筑材料。為解決煤矸石占地多、風化快、污染大氣、回填礦坑漏水漏肥等問題,利用機械-熱-化學活化原理,研發了無害化改性技術[43] ,將改性材料作為建筑材料用于礦區路面硬化,改善了礦區交通條件, 實現了采礦有害伴生物的資源化利用[36] 。

3.3 生態產業發展模式

以覆沙區為例,構建了多種適生經濟作物種植與開發模式。

3.3.1 甘草種植模式

采用研發的適用于風沙區的防滲保水保肥劑高摩爾緩釋肥,結合砒砂巖復配風沙土的方法,改良覆沙土壤。引進優質品種烏拉爾甘草,采取育苗移植的栽種方式,于4 月上旬至5 月中旬移栽,經土壤改良,基本不需要灌溉、施肥、除草等,處于自然生長狀態,其根莖具有藥用價值,地上部分具有飼草化利用價值。

3.3.2 梭梭草套種甘草模式

在對土壤改良基礎上,采取“2 行1 帶”的方式進行栽植:梭梭草栽植(幼苗移栽)株間距為1 m、行距為2 m、帶間距為6 m;梭梭草帶間種植甘草,共種植9 個條帶,帶間距為0.5 m,其中梭梭草邊第一條帶與梭梭草距離為1 m。梭梭草能夠在極端高溫及干旱等不利生境中保持較高的碳同化作用及光合利用效率,可以增加沙土地表粗糙度,具有防風固沙、加快沙地成土進程的作用;甘草可起到固氮增肥和治沙作用。此外,還可以利用梭梭草嫁接肉蓯蓉,結合甘草開發,形成“一草一蓉”生態產業發展模式。

3.3.3 馬鈴薯與玉米輪作+冬油菜防蝕種植模式

采用前述物理-化學-生物三元一體綜合技術改良風沙土,其中砒砂巖復配風沙的比例為(1.0 ~1.5) ∶(1.5~2.0),復配土厚度為10 cm 左右,有機肥施用量為45~75 m3 / hm2,高摩爾比緩釋肥施用量為0 ~ 450kg/ hm2,旋耕土層厚度為20~40 cm,芽孢桿菌P75 菌液、苜蓿中華根瘤菌D10 菌液、巨大芽孢桿菌H3 菌液按(1.8~2.5) ∶ (1.0~1.7) ∶ (3.5~5.5)復配施用。馬鈴薯(土豆)與玉米輪作,收獲后復種冬油菜,采取行帶式(行帶方向與種植區主風向垂直)或全覆蓋式機械化復種冬油菜,行間距為20~40 cm,播種量為22.5~30.0 kg/ hm2,播種深度為3~5 cm。試驗表明,土壤經改良后,種植的馬鈴薯產量由37.5 t/ hm2提高至45.0~52.5 t/ hm2。

3.3.4 經濟林種植模式

基于對砒砂巖區生態承載力、生態產業結構與潛質分析和對砒砂巖區林果種類調研,針對覆沙區土壤水分蒸發與滲透快、土壤肥力低、保肥性差及土壤松散形不成團聚體等問題,構建了油松、山杏、長柄扁桃等經濟林果業的種植模式。均采用穴植(魚鱗坑規模為50 cm×30 cm)方式,株行距為2 m×3 m,油松為2 a 生幼苗、山杏為2~3 a 生幼苗、長柄扁桃為2 a 生幼苗。山杏和長柄扁桃穴植時,首先將苗木根系裝入有少許熟土的袋中(直徑40~50 cm、高30 cm)并使之舒展,再裝土至與苗木嫁接口齊平,在袋底部朝大側根部位做2 個直徑5 cm 左右的孔;然后將袋子放入栽植坑內并回填表土與袋內的填土齊平,覆土至嫁接口以上15cm 左右;最后踩實、修好樹盤。2018 年建設的經濟林果種植基地,目前山杏、長柄扁桃等均已結果,并與相關企業合作把部分產品(果品)成功投向市場,形成了“科技+企業+農戶”“科技+政府+企業+農戶”的生態治理與生態衍生產業協同發展模式。

3.3.5 生態衍生產業運行模式

為形成良性持續發展的生態衍生產業,建立了“政府支持,科技支撐,企業產業化+公益性投資,農牧民市場化參與” 的多元投資、多方參與、共同受益機制,探索并實施了“企業自建經濟作物產業基地”“公司+農牧戶”“科技+企業+政府+合作社+農牧戶”“企業與農牧民股份合作經營”“生態衍生產業鏈就業扶貧”等多種運行模式。

4 結論

1)生態治理-生態衍生產業協同發展的基本原理是行為互驅動、效應互補償,應遵循的原則是“雙律適應、適地適生、三方意愿”。

2)鑒于砒砂巖覆土區、覆沙區、裸露區三大類型區的水土流失、土壤、植被、地形地貌、水文氣象等自然環境有明顯差異,分別構建了小流域生態治理-生態衍生產業協同發展的綜合治理措施體系和治理模式,以坡頂、坡面和溝道為水土保持生態治理措施配置的3 個地貌單元,選擇兼具水土保持功能和飼用、藥用、食用等經濟開發價值的沙棘、甘草、紅棗、沙柳、檸條、山杏、蘋果等進行生物措施配置,配合注漿固結、抗蝕促生、砒砂巖改性等新的工程技術措施進行生態治理。

3)根據砒砂巖區露天煤礦生態修復的需要,以昶旭煤礦為典型研究區,采取礦坑回填土生物-化學改良、回填區生態果園建植、高陡邊坡抗蝕+控滲+植生、煤矸石改性資源化利用等關鍵技術,并實施了示范應用,取得了礦區生態恢復與生態經濟協同發展的良好成效。

4)以砒砂巖覆沙區生態治理與生態衍生產業協同發展模式構建為例,提出了“土壤改良固沙+”(如土壤改良固沙+經濟林種植、土壤改良固沙+梭梭草套種甘草等)生態治理開發模式,并通過生態衍生產品中試加工,探索實施了“政府支持,科技支撐,企業產業化+公益性投資,農牧民市場化參與”的多元投資、多方參與、共同受益運行機制,以及“企業自建經濟作物產業基地”“公司+農牧戶”“科技+企業+政府+合作社+農牧戶”“企業與農牧戶股份合作經營”“生態衍生產業鏈就業扶貧”等多種運行模式。

砒砂巖區生態環境脆弱、人類活動強烈等多重問題疊加,生態治理難度極大,為實現生態治理-生態衍生產業協同發展,還有很多亟待研究的應用基礎問題和關鍵技術,本文僅是初步探索,仍需基于“兩山”理念,從更大空間區域對生態治理與衍生產業協同發展的生態經濟學理論、協同發展的體制機制與途徑、實施的關鍵技術等開展進一步研究。

參考文獻:

[1] YU G R,YANG M.Ecological Economics Foundation Research

on Ecological Values,Ecological Asset Management,and Value

Realization:Scientific Concepts,Basic Theories,and Realization

Paths[J].Journal of Applied Ecology,2022,33(5):1153-1165.

[2] 傅伯杰,田漢勤,陶福祿,等.全球變化對生態系統服務的

影響研究進展[J].中國基礎科學,2020,22(3):25-30.

[3] 劉燁嘉.淺談生態經濟學的興起與發展[J].時代經貿:下

旬,2013(7):2.

[4] 梁潔,張孝德.生態經濟學在西方的興起及演化發展[J].

經濟研究參考,2014(42):38-45.

[5] GROSSMAN G M,KRUEGER A B.Environmental Impacts of

a North American Free Trade Agreement [ J ]. CEPR

Discussion Papers,1992,8(2):223-250.

[6]HIMAYATULLAH K. Poverty, Environment and Economic

Growth:Exploring the Links Among Three Complex Issues with

Specific Focuson the Pakistans Case[J].Environment,Devel?

opment and Sustainability,2008,10(6):913-929.

[7] DANCEA Lucre?iu,VEACESLAV Mazre,LUCIAN Ni?,et al.

What is Good Ecological Restoration? [J]. ProEnvironment,

2011(4):285-288.

[8] 方世南,徐雪閃.正視生態治理與經濟發展的辯證關系[J].國家治理,2017(增刊1):42-48.

[9] 楊雷.當代國外生態學研究的激進向度[EB/ OL].(2023-08-

31) [2024 - 01 - 04]. https:// baijiahao. baidu. com/ s? id =

1775710882881216003&wfr=spider&for=pc.

[10] BRANKO Petriˇcevicl.Conceptualization and Formulation of the

Model of Sustainable Development in Bih [ J]. Business

Studies/ Poslovne Studje,2019,11(21-22):293-299.

[11] 銀劍釗.為地球母親美容:歐洲廢棄礦山空間重置及生

態修復模式淺析[J].資源導刊,2021(8):52-53.

[12] 孫春寶,張金山,董紅娟,等.煤矸石及其國內外綜合利

用[J].煤炭技術,2016,35(3):286-288.

[13] NOMAND P,NOUINOUI I,PUJIC P,et al.Frankia Cana?

densis sp·nov Isolated from Root Nodules of Alnusincana

Subspecies Rugose[J].International Journal of Systematic

and Evolutionary Microbiology,2018,68(9):3001-3011.

[14] ISSAH G,KIMARO A,KORT J,et al.Quantifying Biological

Nitrogen Fixation of Agroforestry Shrub Species Using 15n

Dilution Techniques Under Greenhouse Conditions [ J].

Agroforestry Systems,2014,88(4):607-617.

[15] ANGST G,FROUZ J.Preferential Degradation of Leafvs,Root?

Derived Organic Carbon in Earthworm?Affected Soil[J].Geo?

derma,2020,372:114391.

[16] MASSON B C,SACHS J L.Symbiotic Nitrogen Fixation by

Rhizobia the Roots of a Success story[J].Current Opinion

in Plant Biology,2018,44:7-15.

[17] KAITLIN Kish,JOSHUA Farley.A Research Agenda for the

Future of Ecological Economics by Emerging Scholars[J].

Sustainability,2021,13(3):1557.

[18]KUENKEL P. Repurposing Economies Towards Life [ J].

Cadmus,2021,14(5):56-71.

[19] 朱顯謨.再論黃土高原國土整治“28 字方略”[J].科技

導報,1996(3):44-48.

[20] 蔣定生.黃土高原水土流失治理模式[M].北京:中國水

利水電出版社,1997:1-7.

[21] 姚文藝,李占斌,康玲玲.黃土高原土壤侵蝕治理的生態

環境效應[M]北京:科學出版社,2005:89-126.

[22] 郝明德,梁銀麗.長武農業生態系統結構、功能及調控原

理與技術[M].北京:氣象出版社,1998:1-211.

[23] 李玉山,蘇陜民.長武王東溝高效農業經濟系統綜合研

究[M].北京:科學技術文獻出版社,1991:1-298.

[24] 孟慶枚.黃土高原水土保持[M].鄭州:黃河水利出版社,

1999:293-301.

[25] 許炯心,姚文藝,韓鵬,等.基于氣候地貌植被耦合的黃河

中游侵蝕過程[M].北京:科學出版社,2009:198-262.

[26] 姚文藝,許炯心,肖培青,等.黃河中游生態脆弱區分區

量化綜合治理關鍵技術及應用[R].鄭州:黃河水利科

學研究院,2020:199-210.

[27] 馬玉濤,周華坤,邵新慶,等.三江源退化高寒生態系統恢

復技術與示范[J].生態學報,2016,36(22):7078-7082.

[28] 王睿,楊國靖.庫布齊沙漠生態治理的生態經濟系統耦

合分析[J].干旱區地理,2020,43(5):1391-1400.

[29] WU Lingling.Regional Economic Transformation in Central

and Western China from the Perspective of Ecological and

Environmental Protection[J].Ournal of Environmental Pro?

tection and Ecology,2021,22(5):2003-2011.

[30] 陳建成,趙哲,汪婧宇,等.“兩山理論”的本質與現實意

義研究[J].林業經濟,2020,42(3):3-13.

[31] 郭亞軍,馮宗憲.“綠水青山就是金山銀山”的辯證關系

及發展路徑[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),

2022,22(1):8-14.

[32] 陳怡平,張義.黃土高原丘陵溝壑區鄉村可持續振興模

式[J].中國科學院院刊,2019,34(6):708-716.

[33] 洪名勇,張西鳳,李富鴻,等.石漠化地區生態治理與高

質量發展耦合路徑探究[J].林業經濟,2022,44(9):

5-19.

[34] 李安國.無錫:“生態修復+”有效平衡經濟社會發展與

生態治理[J].中國土地,2021(5):55-56.

[35] 李國政.新時代礦山地質修復模式的升級與重塑:基于

“地質修復3.0” 的概念分析[J].西北地質,2019,52

(4):270-278.

[36] 姚文藝,申震洲,姚京威,等.黃河砒砂巖區生態治理關

鍵技術研究[J].華北水利水電大學學報(自然科學版),

2023,44(5):1-12.

[37] 姚文藝,肖培青,劉慧,等.砒砂巖區生態綜合治理理論

與技術[M].鄭州:黃河水利出版社,2021:1-13.

[38] 馮益明.鄂爾多斯高原砒砂巖區植被時空格局與生態承

載力[M].北京:中國林業出版社,2021:59-219.

[39] 王愿昌,吳永紅,李敏,等.砒砂巖地區水土流失及其治

理途徑研究[M].鄭州:黃河水利出版社,2007:1-17.

[40] 姚文藝,肖培青,王愿昌,等.砒砂巖區侵蝕治理技術研

究進展[J].水利水電科技進展,2019,39(5):1-9,15.

[41] 鄂爾多斯市人民政府.鄂爾多斯市國土空間生態修復規

劃(2021—2035 年)[EB/ OL]. (2023-06-09)[2024-01-

23]. http:/ / www. ordos. gov. cn/ ordosml/ ordoszf/202306/

t20230609_3438197.html.

[42] 何振嘉,范王濤,杜宜春.砒砂巖與沙復配成土技術研究

綜述[J].人民長江,2021,52(2):60-65.

[43] 楊才千,趙艷兵,瞿馮,等.砒砂巖區生態安全保障技術

[R].南京:東南大學,2021:251-233.

【責任編輯 張智民】