黃河上游地區綠色發展水平評價與區域差異分析

喬志霞 李佳宇 臧碧蓮

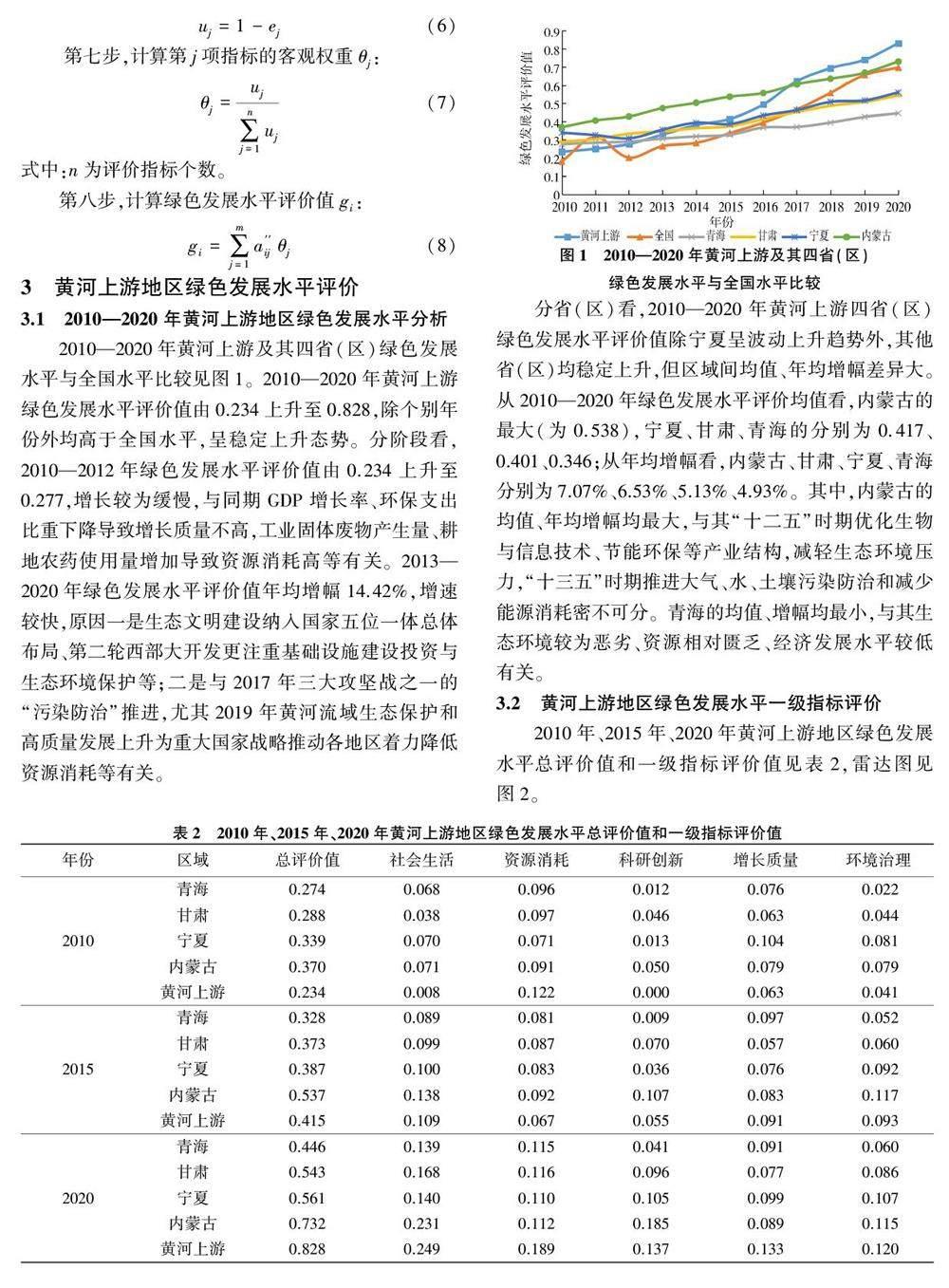

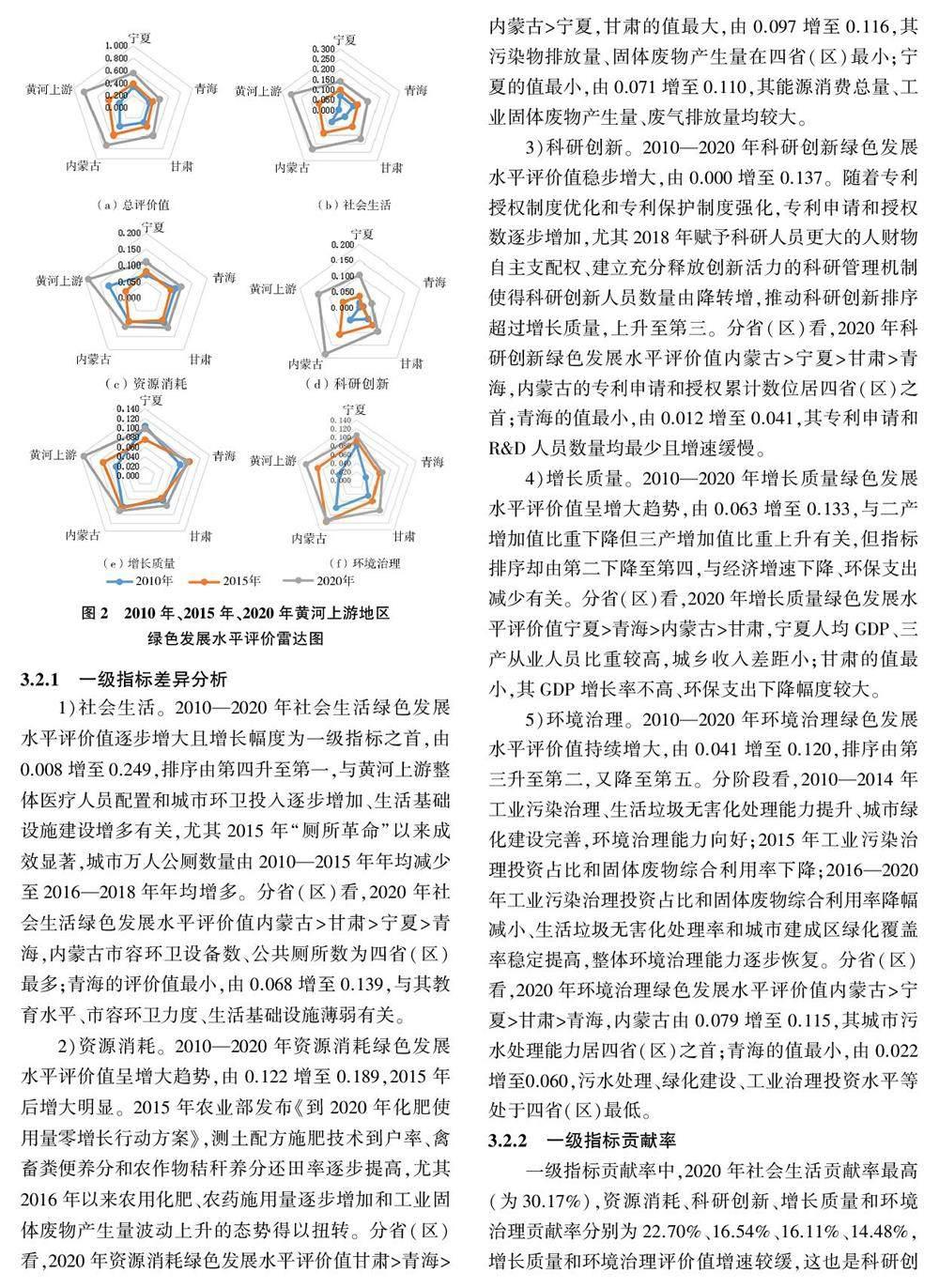

摘 要:為給相關部門推動黃河流域經濟與生態協調發展提供決策參考,選取2010—2020 年面板數據,從增長質量、資源消耗、環境治理、社會生活、科研創新5 個維度(一級指標)構建了黃河上游地區綠色發展水平評價指標體系,運用熵權綜合指數法測評黃河上游及其四省(區)綠色發展水平,解析綠色發展水平的時序特征與區域差異。結果表明:從時序變化看,2010 年以來黃河上游綠色發展水平呈穩定上升態勢,到2020 年綠色發展一級指標評價值從大到小依次為社會生活、資源消耗、科研創新、增長質量、環境治理;從區域差異看,2010—2020 年黃河上游四省(區)綠色發展水平評價值呈穩定增大趨勢,但仍存在上升空間,內蒙古的均值最大(為0.538),青海的均值最小(為0.346);從區域內部差異看,內蒙古綠色發展的短板是資源消耗較多,寧夏的社會生活水平較低、資源消耗較多,甘肅的增長質量水平低是綠色發展的最大障礙,青海的社會生活、科研創新、環境治理水平偏低。因此,黃河上游地區應提高增長質量和環境治理水平,實施差異化綠色發展提升措施,促進綠色轉型。

關鍵詞:綠色發展;水平評價;區域差異;熵權法;黃河上游地區

中圖分類號:F062.2;TV882.1 文獻標志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2024.05.003

引用格式:喬志霞,李佳宇,臧碧蓮.黃河上游地區綠色發展水平評價與區域差異分析[J].人民黃河,2024,46(5):18-24,67.

黃河流域是我國生態保護屏障和資源富集區,在國民經濟與社會發展中占據重要地位。我國實施的西部大開發戰略推動了黃河流域開放程度提高、經濟發展質量提升,尤其在黨的十八大將生態文明建設納入中國特色社會主義“五位一體”總體布局以來,黃河流域生態環境狀況逐步改善。然而,黃河流域長期的粗放型發展制約資源利用效率,亟待綠色轉型。作為多民族集聚與經濟基礎薄弱、生態屏障脆弱的欠發達地區,黃河上游青海、甘肅、寧夏、內蒙古四省(區)還存在經濟發展與環境保護不協調的問題。2020 年四省(區)GDP 是2010 年的2.24 倍,但占全國GDP 比重卻在下降,單位GDP 能耗、廢氣排放量約是全國水平的3 倍,資源消耗與環境承載壓力大。在黃河流域生態保護和高質量發展上升為重大國家戰略背景下,測評黃河上游及其四省(區)綠色發展水平、剖析區域差異等具有重要意義。

近年來,學界對綠色發展的研究成果頗豐,在概念界定、評價指標體系、測評方法等方面已形成一些共識。關于綠色發展概念,Pearce 等[1] 認為綠色發展是在自然環境與人類自身可接受范圍之內的經濟發展模式,Qiu 等[2-3] 認為綠色發展是一種追求人與自然和諧并存的新發展理念,胡鞍鋼等[4-5] 認為綠色發展是建立在經濟、社會、生態三者共生機制之上的可持續發展之路。在評價指標體系方面,經合組織和聯合國環境規劃署建立的DPSIR 評價體系、三系統模型等已較為成熟,并被廣泛應用[6] ;蔡紹洪等[7-9] 結合區域特點從經濟、社會、政策、資源環境、科技等方面出發構建了綠色發展的評價指標體系。在測評方法上,國外研究多運用GG-GE-SD 關系模型、Malmquist 指數、LMDI 模型評價環境績效和綠色發展等[10-11] ,國內研究多采用熵值法、主成分分析法等客觀賦權法[12-14] 。

當前,綠色發展相關研究存在的問題:一是測評指標選擇、權重確定存在較大差異;二是受不同地區資源稟賦、經濟基礎、地域特性等影響,所判別的區域綠色發展狀況差異大,對特定區域借鑒性不強;三是一些研究認為黃河流域處于高質量與綠色發展雙低的狀態[15-16] ,但系統、全面地針對黃河上游地區綠色發展的研究較為匱乏。鑒于此,本文通過豐富綠色發展指標體系內涵,測評黃河上游地區綠色發展狀況及區域差異,并提出綠色轉型策略,以期為相關部門推動黃河流域經濟與生態協調發展提供決策參考。

1 研究區概況

內蒙古托克托縣河口鎮以上的黃河河段為上游,全長3 472 km,流域面積38.60 萬km2。借鑒前人研究,考慮區域經濟發展、環境特質的相近性,本文將黃河流經的青海、甘肅、寧夏、內蒙古四省(區)界定為黃河上游地區,其是黃河水源涵養地和水土流失嚴重區域,經濟基礎薄弱、發展水平低[17] 。2020 年四省(區)GDP 總量為3. 32 萬億元, 僅占黃河流域總量的13.14%、全國的3.29%,人均GDP 為53 559 元,分別較黃河流域、全國水平低6 683 元、18 217 元;單位產值能耗、用水量是全國水平的2.88 倍、2.09 倍,單位產值二氧化硫、煙粉塵和工業固體廢物產生量分別是全國水平的4.51 倍、5.18 倍、5.22 倍。黃河上游地區是流域生態環境脆弱、經濟社會發展基礎薄弱的區域,生態建設落后明顯。

2 指標體系、數據來源和研究方法

2.1 指標體系構建

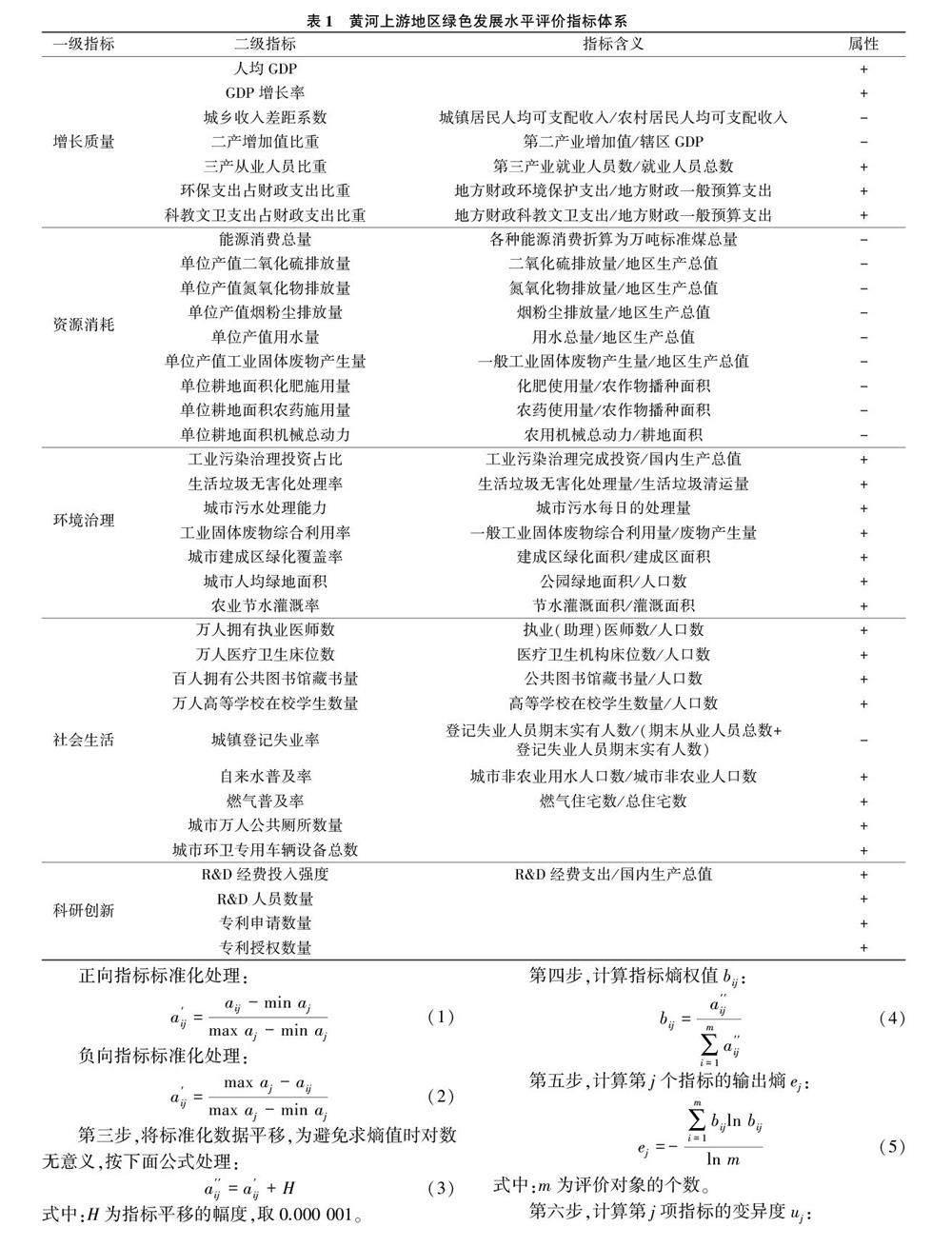

根據綠色發展以人與自然和諧為價值取向、以綠色低碳循環為原則,參考國家發展改革委2016 年印發的《綠色發展指標體系》,借鑒程慧嫻等[18-19] 的研究成果,按照指標選取的簡明科學、可操作、可量化、權威性、針對性原則[20] ,考慮黃河上游地區實情與數據可得性,從增長質量、資源消耗、環境治理、社會生活、科研創新5 個維度(一級指標)構建綠色發展水平評價指標體系(見表1)。

2.2 數據來源

數據來自《中國統計年鑒》《中國環境統計年鑒》《青海統計年鑒》《甘肅統計年鑒》《寧夏統計年鑒》《內蒙古統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國農村統計年鑒》等,考慮統計口徑的差異,部分數據以《中國統計年鑒》為主。研究時段為2010—2020 年,2012 年黨的十八大將生態文明建設納入國家五位一體總體布局,2012—2020 年為生態文明建設實施期,可檢驗黃河上游綠色發展的成效。

2.3 研究方法

當前,對綠色發展水平評價多采用主觀賦權法或客觀賦權法,考慮本文數據特性,采用熵權法確定指標權重,用綜合指數法計算綠色發展水平評價值。具體計算步驟如下。

第一步:設指標測度值為aij ,i 表示第i 個對象,j 表示第j 個指標。

第二步:考慮不同指標對綠色發展影響差異,對正、負向指標進行標準化處理。