黃河流域發展質量綜合評估及其主要障礙因子識別

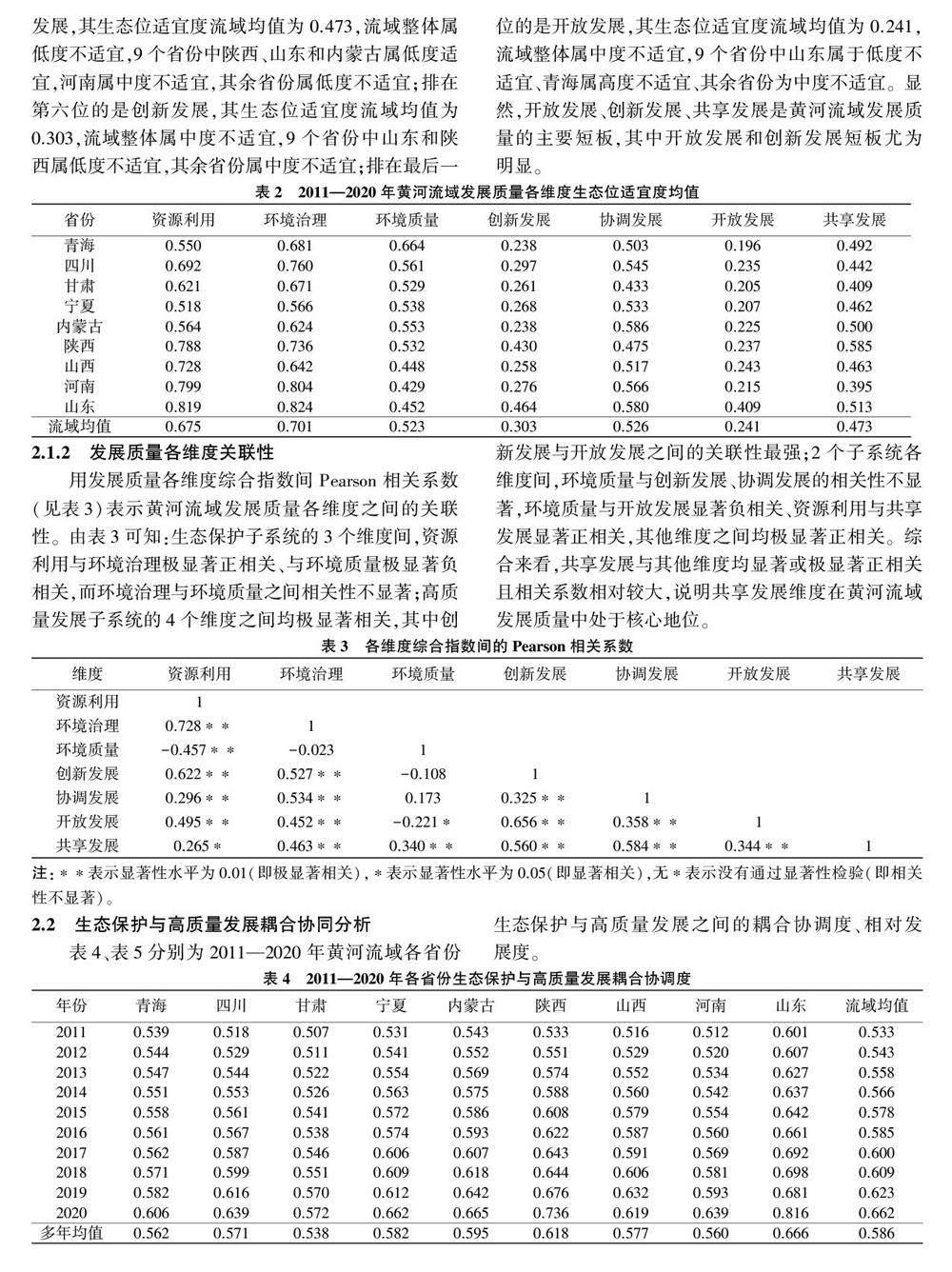

摘 要:為了給高質量建設現代化黃河流域提供數據佐證和學理支撐,設置包括2 個子系統(生態保護和高質量發展)共7 個維度(資源利用、環境治理、環境質量、創新發展、協調發展、開放發展、共享發展)的黃河流域發展質量評價指標體系,采用反熵值法計算指標權重及各子系統綜合指數,采用生態位適宜度模型評估2011—2020 年黃河流域發展質量,采用修正的耦合協調度模型和相對發展度模型分析黃河流域生態保護與高質量發展耦合協調狀況,采用障礙度模型識別黃河流域發展質量的主要障礙因子。結果表明:1)2011—2020 年黃河流域發展質量整體上穩步上升,但研究時段末仍相對較低,還有較大提升空間;2) 從黃河流域發展質量各維度生態位適宜度看,環境治理、資源利用達到中等適宜,協調發展和環境質量為低度適宜,共享發展屬于低度不適宜,創新發展和開放發展屬于中等不適宜;3)黃河流域生態保護與高質量發展耦合協調等級已由勉強協調上升到初級協調,二者一直處于生態保護領先的失衡或嚴重失衡狀態;4)在發展質量的7 個維度中,共享發展處于核心地位,開放發展、創新發展、協調發展是高質量發展子系統的短板,資源利用、環境質量是生態保護子系統的弱項。在評價指標中,技術市場成交額占GDP 比重、人均進出口值、外資開放度、自然保護區面積占總面積比例、農業產業勞動生產率、城市土地節約利用水平、工業固體廢棄物綜合利用率是黃河流域發展質量的主要障礙因子。

關鍵詞:發展質量;生態保護;高質量發展;反熵值法;生態位適宜度;耦合協調度;障礙因子;黃河流域

中圖分類號:F205;TV882.1 文獻標志碼:A doi:10.3969/ j.issn.1000-1379.2024.05.004

引用格式:吳旭曉.黃河流域發展質量綜合評估及其主要障礙因子識別[J].人民黃河,2024,46(5):25-32.

0 引言

黃河流域貫穿我國東中西部,流域面積79.5 萬km2,是南接青藏高原、中通黃土高原、北連華北平原的重要生態屏障,在我國經濟社會發展和生態安全中發揮著不可或缺的作用。黃河流域生態保護和高質量發展于2019 年9 月被確立為重大國家戰略后,黃河流域發展狀況量化研究成為國內學術界關注的熱點。劉建華等[1] 運用SMI-P 方法分析了2009—2018 年黃河流域生態保護與高質量發展協同程度,周成等[2] 從市域層面對2018 年黃河流域發展質量進行了評價分析,史習習等[3] 對2008—2018 年黃河流域可持續發展水平進行了綜合測度,張金良等[4] 從河流、生態環境、社會經濟3 個子系統出發構建指標體系并對1980—2019 年黃河流域發展質量進行了綜合評估,有不少學者[5-12] 分析了黃河流域生態保護與高質量發展的耦合協調關系,有不少學者[13-19] 從省域和市域角度評價分析了黃河流域高質量發展狀況,陳明華等[20] 對黃河流域高質量發展不平衡不充分狀況進行測度并分析了其原因。

對高質量發展水平的已有研究大都采用熵值法對指標進行賦權,但熵值法確定指標權重會因指標差異程度較大而產生過大或者過小的極端權重,導致部分指標的真實重要程度沒有體現出來,而反熵值法可以有效避免此類情況發生[21] ;對生態保護與高質量發展關系的已有研究大都采用傳統的耦合協調度模型,王淑佳等[22] 的研究表明,傳統的耦合協調度模型不僅會導致耦合度的效度降低,而且會使計算的耦合協調度過分依賴系統本身的發展程度、弱化系統協調水平的作用、難以充分體現自身測度的價值及意義。黃河流域不僅是由9 個省份組成的復雜經濟社會巨系統,而且是以流域為紐帶的生態命運共同體。因此,本文從協同推進黃河流域生態保護和高質量發展的視角出發,把黃河流域生態保護和高質量發展作為一個復合系統,建立黃河流域發展質量評價指標體系,采用反熵值法計算指標權重及各子系統綜合指數,采用生態位適宜度模型評估2011—2020 年黃河流域發展質量,采用修正的耦合協調度模型和相對發展度模型分析黃河流域生態保護與高質量發展耦合協調狀況,采用障礙度模型識別黃河流域發展質量的主要障礙因子,以期為高質量建設現代化黃河流域提供數據佐證和學理支撐。

1 研究方法

1.1 指標體系及數據來源

1.1.1 指標體系

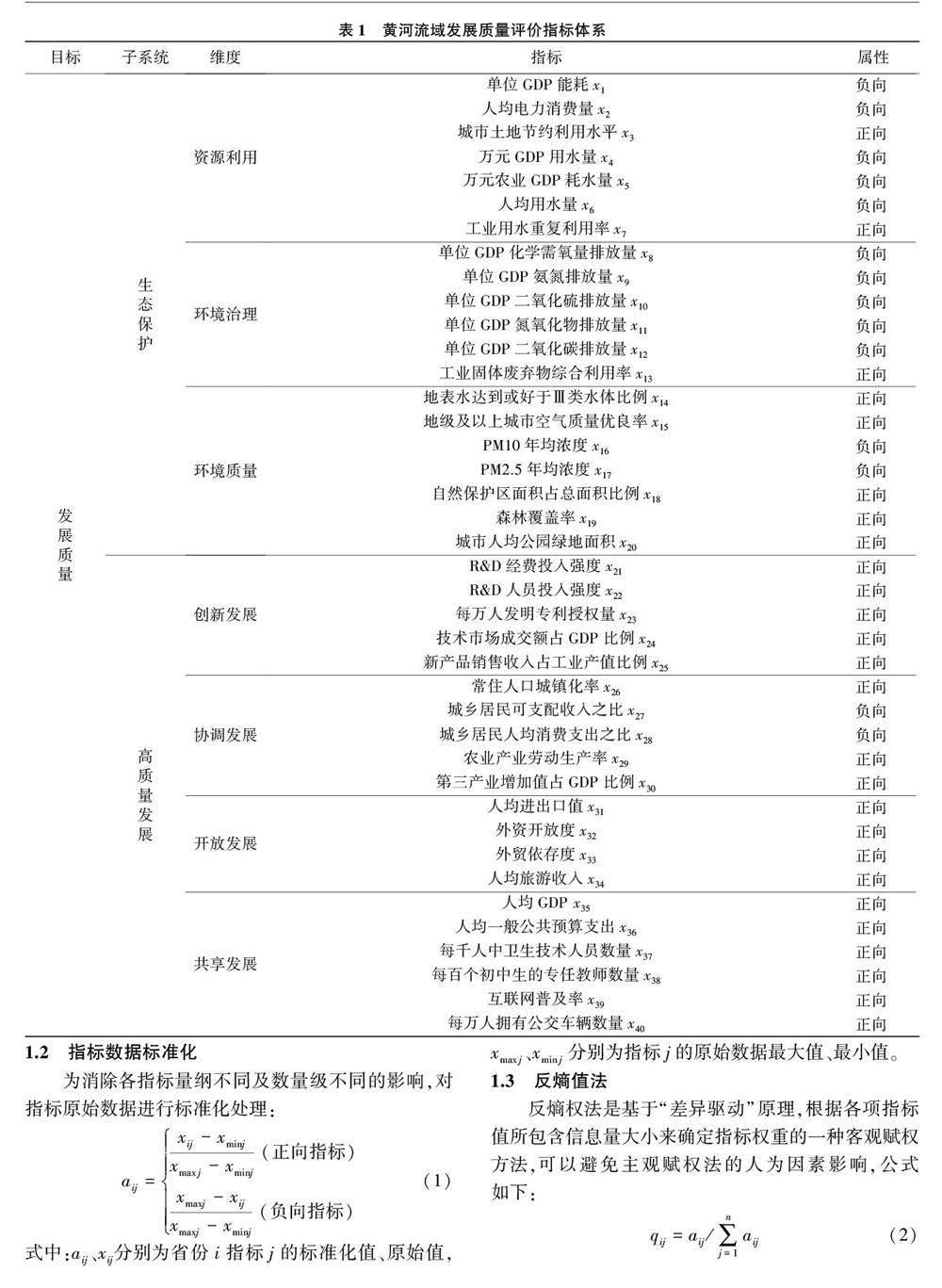

遵循數據可獲得性、指標的綜合性及典型性等原則,本研究重點選擇質量型指標。根據黃河流域生態保護與高質量發展協同推進的要求,設置生態保護和高質量發展2 個子系統、包括7 個維度的黃河流域發展質量評價指標體系,見表1。為了避免生態保護與綠色發展指標重疊,將“五大發展理念”中的綠色發展融入生態保護子系統的資源利用、環境治理、環境質量3 個維度中進行指標設置,把創新發展、協調發展、開放發展、共享發展作為高質量發展子系統的4 個維度進行指標設置。生態保護子系統中,從能源、土地、水資源節約利用角度設置資源利用維度評價指標;從廢水、廢氣的排放強度和固體廢棄物綜合利用等角度設置環境治理維度評價指標;基于結果導向、參考環保攻堅戰考核標準,從用水安全、空氣質量、生態建設等角度設置環境質量維度評價指標。在高質量發展子系統中,基于創新鏈理論,從創新投入、創新產出以及創新成果轉化角度設置創新發展維度評價指標;從人口空間分布、城鄉融合、產業協調等視角設置協調發展維度評價指標;從進出口水平、外資開放度、外貿依存度和旅游等角度設置開放發展維度評價指標;從經濟水平、財政支持以及醫療、教育、信息、交通等公共服務均等化等角度設置共享發展維度評價指標。

1.1.2 數據來源

本文研究時段為2011—2020 年,采用的指標原始數據主要來源于逐年《中國統計年鑒》《中國能源統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《中國環境統計年鑒》、國家環境狀況公報、沿黃各省份相關統計年鑒及環境狀況公報等,對個別指標的缺失數據用均值法予以插補。