梅躍輝:漢代人以篆法作隸的認知與經驗

《爨龍顏》和《爨寶子》 (以下簡稱“二爨”)的隸書特征比較突出,橫畫方厚平直、波磔方峻斬截等這些淺顯的方折形貌和波磔形態往往被視為爨碑的核心特征,以致對“二爨”隸意和方筆的理解走向美術化、裝飾化的歧途,離“二爨”的精神實質愈行愈遠。爨碑的方筆隸意是由圓筆來支撐的,盡管起收、轉折等部位是方切斬截的形態,但線條的中段完全是圓厚飽滿的質感,這是寫爨碑所常忽略的地方,在方筆隸書中求隸法,以致出現側鋒平刷、輕薄淺浮、方棱刺眼等問題,古意盡失。“二爨”的隸書特征,不是字體演變過程中自然變化的結果,而是作為銘石書為求方整莊重,遵循漢代以來用古體寫碑的傳統向隸書復古的“方筆隸書”。對于爨碑隸意的理解應該從其本源——漢隸中去追尋。康有為就指明:“欲求模范,仍當自漢分中求之。如《正直殘碑》‘為字、‘竅字、‘辭字,真《爨龍顏碑》之祖,可永為楷則者也。”康有為以‘為‘竅‘辭三字為例指明《正直殘碑》為《爨龍顏》之祖,認為若要求得楷法模范,還需要從漢隸中尋取。

關于漢隸筆法,我們可以借鑒清人的經驗。唐代以后,隸書受楷法的影響日漸式微,直至清初仍然沒有找到漢隸筆法的真諦,由于很多漢碑在清代才出土,受眼界的局限,不知漢隸原貌,多以主觀猜測,擅自增減筆畫,喜用冷僻字和別體字,常常夾雜楷法。在金石學風氣的影響下,很多學者加入到搜訪碑碣的潮流當中,摩挲漢碑日多,對漢隸的認識發生了較大的改變,鄭簠直接取法漢碑獲取古意的實踐,為唐代以來的隸書發展帶來了新的轉機,由是“漢隸之學復興”,逐漸形成崇法漢碑的風氣。唐隸與漢隸的本質區別在于“唐人以楷法作隸書,固不如漢人以篆法作隸書”,可謂一語道破天機。篆法才是漢隸的本質所在,隸書是在篆書的基礎上發展而來的,隸變早期只是形態變圓為方,點畫用筆與篆書并無二致,隸書的筆法之源正在篆法。

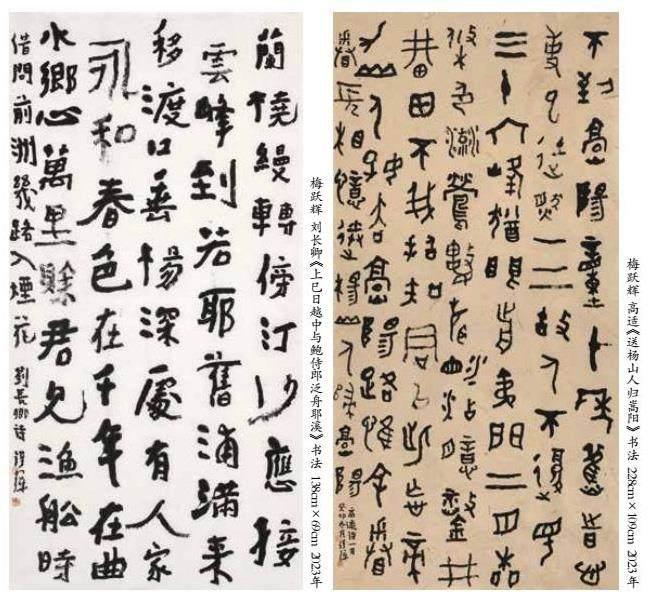

篆法的典型特征就是圓筆,點畫起收圓,筆勢也圓。基于清人“漢人以篆法作隸”的經驗和認知,可以圓筆篆意破解“二爨”的方筆和隸意誤讀的問題,人們對于“二爨”方筆的誤讀多是出于對方筆和隸意的認知不清而被其方折的外在形貌迷惑所致,這些問題都可以用篆法的圓筆來化解,即以圓化方。前人已有不少以篆法圓筆寫二爨的探索,王蘧常自言:“我從沈先生學碑,除寫《爨龍顏》之外,因《爨龍顏》和《爨寶子》齊名,故又仿習《爨寶子》。一次被沈先生看見了,笑說:‘《寶子》高古不易學,你竟敢學嗎?后來他特地當面照寫了一段《爨寶子》為我示范,并指點字中結構之意。為了能使字勢剛柔兼備,沈先生又要我改學《鄭文公》取圓,再改《張猛龍》《龍門造像》取方,曾三經反復,筆勢稍充。”沈曾植認為《爨寶子》不易學,原因可能與其方筆多有關,《爨寶子》筆畫方直、波磔斬截,容易把臨習者引向方硬而圭角畢露,為使王遽常達到剛柔兼備的用筆,教導王遽常先從《鄭文公》學圓筆,然后再學方。據啟功先生記述:“曾見當年所臨《張遷碑》、“二爨”諸碑,不作圭角怒張之態,而筆力圓融,中涵古樸之致,雖至晚年,彌臻醇厚。”鄭誦先臨“二爨”就回避了方筆的圭角方刻,以圓筆表現筆力中含的古質,顯得渾樸醇厚。經亨頤也是以篆書的圓筆來寫《爨寶子》的,也不作圭角怒張之態,所以他寫的《爨寶子》渾樸古厚。以圓化方實是由漢代人以篆法作隸書的經驗轉化過來,是增強作品古意、解決“二爨”方筆問題的一劑良藥。

名師簡介

梅躍輝,藝術學博士、中國國家畫院書法篆刻所藝術家、中國書法家協會會員。著有《“篆隸為本”書法觀研究》《宋代地券書法·卷二》《中國書法格物(下)》及教師教學用書、《陶然方外——梅躍輝書法作品集》等,發表學術論文多篇。