威爾斯的戰爭預言(三)

飛氘

威爾斯的戰爭預言,并非稀奇的個案。

晚清時期,擬想未來戰爭的小說傳入中國。這些作品投射了列強的焦慮與欲望,同時關乎軍事技術的發展趨勢,引起不少中國讀者的興趣,被視作國防教育與愛國教育的有效手段。

1907年,《遠東聞見錄》第1號刊登《空中戰爭未來記》,譯者“亞琛”認為其中對未來飛行器的想象“雖有似荒唐無稽之論,然茫茫六合,風云變幻,頃刻無端。今之所言,安保后日必無其事耶?”。1908年,《競業旬報》第35期刊登《英德未來戰爭記》,譯者“藥”盛贊原書能“以理想小說,懸寫未來之戰爭,其文健而激,至是感人。今英亦有陸軍改革之實行,未始非是書之功也”。

此類小說中,涉及日本動向的內容尤為醒目。日俄戰爭后,日美關系降溫。1909年,美國的軍事活動家荷馬·李(Homer?Lea)出版了非虛構作品《無知之勇》(The?Valor?of?Ignorance),預測日本將成為美國的主要競爭對手。該書很快被譯成日文并引發重視。

一戰后,美、英等國采取措施限制日本的勢力擴張,與之相伴的是,以日美未來戰爭為主題的研究和小說多了起來。

1920年,樋口麗陽在日本《新青年》雜志連載了《日美戰爭未來記》(《日米戦爭未來記》),暢銷一時。8月27日,上海《國民日報》刊載的《日本擴張海軍的聲勢》提到該書,指出日本擴張軍備“命意所在,無人不知道他是想與美國一戰,爭太平洋霸權”,認為該書“出版不過半年,已經重印十一次,銷行的數目,大概在十萬以上。由此也可以知一般日本人的心理了”。

次年(1921年),對日美海戰前景極為關注的英國記者、海軍事務評論員赫克特·拜沃特(Hector·?C.?Bywater,1884—1940年)出版了《太平洋海權》(Sea?Power?in?the?Pacific)。稍后不久,美國發起并召開了華盛頓會議,以拆散英日同盟,限制日本海軍規模。到了1924年,拜沃特意識到,華盛頓會議只是推遲而非消除了雙方戰爭的可能性,于是撰寫了未來戰爭小說《太平洋戰爭》(The?Great?Pacific?War)。拜沃特不但清楚地意識到爭奪海上霸權的舞臺已經轉移到了太平洋,而且以嚴謹的技術性和驚人的預見性推演了兩國的戰略選擇和戰爭過程。這部作品于1925年出版,很快受到了美日兩國海軍人物的重視。(參見William?H.?Honan:?Bywater's?Pacific?War?prophecy)

九一八事變后,涉及日本的戰爭推想愈發引人關注。1932年9月,天津《大公報》以《日美太平洋大戰》為題出版了拜沃特這部小說的中譯本,原作者被譯為“白華德”。在序言中,《大公報》主筆張季鸞解釋了為何要組織翻譯這部七年前問世的擬想作品:

……自九一八之變,全國悚然于危亡之禍,矍然為御侮救國之謀,而彼我相衡,弱點暴露,海權之亡,尤為恨事。蓋日本敢于悍然侵略,雖犯世界輿論而不恤者,首恃其目前之遠東制海權。……中國不易復興海軍,惟海防一日不固,國基一日不寧,及今為始,培人才,增艦艇,廣興航運,普及海上智識,茍言救國,此必為亟務之一。……著者為海軍專家,其事雖假托,然皆根據海軍正確新穎之智識以出之。國人讀此一編,可以了然于現代海戰之規模,知海軍建造與訓練之難,與其關系國家命運之大。

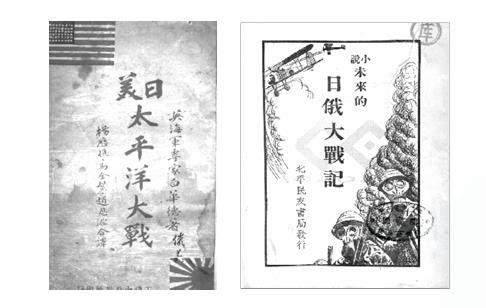

《日美太平洋大戰》封面?????《未來的日俄大戰記》封面

1933年2月13日,《大公報》刊文宣傳此書,強調其結尾意味深長:

美勝而兩國俱疲。然中國則乘機發奮自強,統一御侮,助美制日,竟得收復東省及遼東半島,奠立國基。今正當書中所敘大戰告終之時,而國難人心,實際情形如此。吾人讀畢掩卷,但覺哀痛之情,與壯往之氣,交集而并赴矣。

到了4月,日本新潮社發行的《日之出》雜志第2卷第4號推出了題為《國難到來,日本將如何》的“附錄”。其中,《中日如此戰爭》很快被譯成中文,發表在國民黨廣西省執行委員會發行的《南方雜志》第2卷第3期(6月1日)上。譯者“寒梅”在篇首說道:

他們還要和侵略中國一樣地去進擊美國與俄國。他們是大膽呢,還是狂妄?那些話都出自日本什么中將、少將之口,而且握筆為文,訂成專書,公開告訴世人,雖說是對日本國民的一種鼓勵,要亦太過勇敢了罷,然而他們在字里行間侮辱我中國之處,寒梅也照實為之譯出,并不是我要長他人威風,滅自己志氣,或者要存心替日本人宣傳,我是要我們同胞都知道日本軍閥正在這樣侮辱我們。

正是在這樣的背景下,威爾斯的戰爭預言在三個月后的9月18日,在《申報》上獲得了最初的簡述(見《科幻世界》2024年1期“科幻史話”)。

到了12月15日,《大公報》又登載了一條短訊:《日之出》雜志的新年號(即第3卷第1號),“因其附錄有《日美戰未來記》一文,已全部被檀香山稅關沒收。雜志被稅關沒收,乃以此為首次”。此事在次年1月21日的《申報》、2月11日的《華北日報》等報刊上亦有提及。

引發雜志被沒收事件的這篇《日美戰未來記》,作者福永恭助(1889—1971年)曾為海軍少佐,退役后以撰寫海軍題材的大眾讀物聞名。緊接著,《日之出》在2月號又推出了題為“迫れる日露大戦記”(《日俄大戰記》)的“附錄”,這是更年輕的作家平田晉策(1904—1936年)所著的小說。平田年輕時曾參加左翼組織,后來卻轉向,成為鼓吹未來戰爭危機和國防問題的有名作家,很受福永恭助的賞識。而造成他思想轉向的一個重要讀物,正是拜沃特的那本《太平洋海權》(參見會津信吾:《平田晉策生平錄》)。他的這部《迫れる日露大戦記》附有“軍事參議官陸軍大將南次郎”和“教育總監陸軍大將林銑十郎”的序言,前者稱贊“本書在這重大的時局的面前,在涵養國民底軍事思想、振起士氣的一點上,是非常有益的”,后者則肯定“在使國民認識在將來戰爭中,科學將怎樣被應用于一切的兵器上,并且執行著重大的任務的這一點上,我以為這是極其有益的書”。這部作品幾乎立刻就被譯成中文,以“未來的日俄大戰記——日本軍事小說家平田晉策的‘夢話”為題,于1934年1月由北平的民友書局出版。譯者“思進”在“譯后——代序”中指出:

這是日本“帝國”底代言人,鼓勵日本“國民”到戰場上去,進行反蘇聯大戰的小說。作者把挑戰者與侵略者的罪名加在他底假相敵的身上,企圖借以掩蔽自己“祖國”在實際政策與行動中的戰事制造者的帝國主義的面孔。

到了1934年12月,在倫敦的一次會議上,拜沃特與深受他影響的另一位日本人見面了。這個日本軍人與拜沃特同齡,曾在哈佛大學學習,隨著對美國了解的增加,他開始思索日美戰爭問題,后來還以日本駐美大使助手的身份參加了華盛頓會議。拜沃特的著作對他產生了重要的影響。據說在這次會面中,兩人花了一個晚上討論太平洋戰略。七年后,這位名叫山本五十六的司令官指揮日本聯合艦隊襲擊美國珍珠港。這一事件以及日軍后續的諸多行動,與時已去世的拜沃特的推想有頗多相似之處。

翌年(1942年)2月,西北出版社推出了福永恭助《日美戰爭未來說》中譯本。譯者“酂侯”將日本的現實行動與書中的擬想進行了比較,指出“其軍事上大致之行動,亦不出于本書之理想”,所不同者:

惟時異事變,徒成其夢者,為日本海陸空軍人,以及本書作者,對美之估計過低,乃至于大錯而特錯,加以我國四年余年之英勇抗戰,已使日本國力,大量消耗,遭受到不可思議之巨大打擊。在我國陸地上,已深陷泥淖而不可自拔,此后將見其另一木屣矮腿,又深深的陷于南太平洋無數島嶼之中,而自制其死命。

本來原名《日美戰爭未來記》,為使讀者醒目起見,特改為《日人心目中之美日未來戰》,使讀者讀此書后,益能認識敵人之殘暴貪婪,狂妄,無理智而自大,終于會被和平正義者征服而消滅。