日本對印度科技外交的發展與演變研究

廖歡

摘 要:近年來,日本和印度的外交關系急劇升溫,這種熱度也體現在科技領域。早在20世紀80年代日印兩國就通過簽訂《日印科技合作協定》奠定了科技外交的基礎,此后又隨著外交關系的升級逐漸拓展了科技合作的深度和廣度,信息與通信技術、數字、科技創業等時下熱門科技領域都是兩國合作的重點。從兩國的國家利益來看,日本和印度在資源與人口結構、資金技術與市場、產業與軟硬件等方面都有較強的互補性,推動兩國的科技外交朝向良性發展;從國際大環境來看,美國正在拉攏盟友組建科技聯盟封鎖中國,第三國難免面臨選邊站隊的困境,日本與印度一個是美國的鐵桿盟友、一個希望靠加入自由民主價值觀陣營攫取利益,都或多或少參與了美國的封鎖戰略。在這些因素影響之下,可預見日本與印度的科技外交關系將繼續發展,并在兩國外交關系中占據越來越重要的比例。

關鍵詞:科技外交;日印外交;雙邊關系;科技戰

中圖分類號:D81?? 文獻標識碼:A?? 文章編號:1004-2458(2024)02-0010-15

DOI:10.14156/j.cnki.rbwtyj.2024.02.002

作為國家間外交的一個組成部分,科技外交正越來越受到重視。近年來,美國為首的西方國家帶頭發起對華科技戰,更是將科技的政治化推到了公眾視野,科技成為分析國際關系和國家外交不可或缺的重要維度。

以往分析科技外交的論文多是從學理出發,研究科技外交的理論與實踐,或從某一國入手,分析該國的科技外交政策,從雙邊關系乃至多邊關系切入分析的論文較少,或主要采用中國視角。本文選擇了日本和印度作為科技外交的研究對象,主要研究日本對印度的科技外交策略,結合當前美國拉攏盟友組建“去中國化”科技聯盟發動對華科技戰的大背景,分析兩國科技外交的發展脈絡和未來動向。研究日本和印度的科技外交及其對美國科技戰略的響應,在當前國際環境中具有一定的政策參考意義。

一、科技外交概述

科學和技術快速發展傳播的特性與全球性,正在促使更多國家審視其科學戰略的國際組成部分。其結果之一就是,政策上更強調廣義上被定義為“科技外交”的問題,這反映了各國將科技納入其外交政策的方式。之所以出現這種趨勢,部分原因是外交政策面臨的問題越來越具有技術性,需要更多地了解和利用科學技術[1]。

“科技外交”作為科技與外交的交叉與融合,關于其概念的論述,最早出現于美國國務院1999年發布

的《對外政策中科學、技術、衛生等的全面深入:美國國務院首要工作》中[2]。雖然科技外交早已出現在各國的外交實踐中,然而,直到最近十年,科學外交才被概念化,并被納入外交和安全政策的主流[3]。2010年,英國皇家學會與美國科學促進會共同主持召開名為“科學外交新前沿”的專題研討會,隨后發布了同名報告,報告對科學外交作了定義,認為科學外交分為三個層次:“外交中的科學”,通過提供科技領域的相關建議達成外交方面的訴求;“為了科學的外交”,以外交手段促進國際科技交流與合作;“為了外交的科學”,以科技合作為手段實現改善國際關系的目的[4]。這一定義對科技和外交的關系進行了系統闡述,后來有關科技外交的討論也多基于此定義。2012年3月,美國科學促進會(AAAS)科學與外交中心創辦《科學與外交》(Science & Diplomacy)季刊,科學外交的概念逐漸普及[5]。

值得注意的是,在探討學術意義上的科技外交時,英文中常使用Science Diplomacy,直譯過來為“科學外交”,但從實際層面來說,技術作為從科學原理中衍生出來的實踐經驗,且與經濟生產活動有更直接的關聯,只要探討科學與外交的實踐層面,都不能避開技術的影響,“科學外交”在許多時候也具有“科技外交”的涵義。在涉及“科技”與“外交”的交叉討論時,Science and Technology Diplomacy (STD)也會作為一個術語出現,但不如Science Diplomacy應用廣泛,在科學與技術之外,創新(Innovation)有時也會被列入討論,并稱為STI Diplomacy。作為與中文圈更接近的日本官方、學界和產業界就通用“科學技術外交”的表述 【參見外務省與內閣府的一系列官方文件,https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol164/index.html;https://www8.cao.go.jp/cstp/sonota/kagigaiko/kagigaiko.html.】。為了嚴謹考量,本文在涉及英文翻譯時會將Science Diplomacy翻譯成科學外交,一般行文中則使用科技外交作為基本概念。

二、雙邊關系的升級與日印科技外交的發展歷程

一國與另一國的科技外交,是雙邊外交中的一個面向,其合作程度與兩國外交關系親密友好度有關,日印的科技外交實際上也遵循這一規律,兩國外交關系的層級在某種程度上決定了其科技外交的走向。

(一)雙邊科技協議的基石作用

科學外交具有加強或改善國家間關系、促進善意和推進知識前沿的潛力。一些倡導者認為,科學外交還可以將包括透明度、同行評議和循證決策在內的科學原則推廣到治理領域。然而,只有在促進外交工具有效的情況下,外交的這一科學維度才是有力的[6]。其中被各國政府廣泛使用的一個工具就是雙邊科技協議。

美國是一個擅長使用科技協議這一外交工具搭建關系橋梁的國家。20世紀60年代美國用一項歷史性的科技協議修復了與日本的關系[7],并成為實施時間最長的科技項目之一。1979年中美恢復外交關系后一個月,卡特總統就和鄧小平簽署了一項科技協議,列舉了兩國政治轉型所需的科技舉措。美國與中國和日本簽署科技協議正值兩國的外交關系發生戲劇性變化之時,在此類案例中使用科技協議,旨在表明雙方關系的轉變[6]。

日本與印度較為正式的科技外交關系,也開始于一份科技協議。1985年11月,印度總理拉吉夫·甘地訪問日本【冷戰時期,由于印度親近蘇聯,并于1971年簽訂《印蘇友好條約》靠攏蘇聯,屬于美國陣營的日本與印度也開始疏遠,1969—1982年,日本與印度首腦之間沒有互訪記錄,直到1982年英迪拉·甘地重新訪問日本,開啟破冰之旅。】,兩國簽訂了《日印科技合作協定》[8]。該協定是早期(20世紀80年代)國與國之間開展科技外交的成果,協定主要內容:以多種形式會面,開展與科技相關的討論和情報交換;科學家與技術人員的訪問與交流;與科技相關的情報交換;簽訂與科學研究和技術開發有關的合同計劃,并協調計劃的實施。協定自簽訂起生效,有效期兩年,如無任何一方政府提前六個月通知終止,協議則一直有效。《日印科技合作協定》簽訂的當日,拉吉夫·甘地在日本參眾兩院聯席會議上發表了演講,在談及日印源遠流長的友好關系之余,也多次表達了希望跟日本進行深入科技合作的意愿。

一般而言,科技協議的簽訂分為“狹義范式”和“廣義范式”,前者與科學質量、范圍和臨界質量相關,目標是增加獲得研究基礎設施和能力建設的機會;后者與政策目標相關,服務于外交和國際關系[9]。《日印科技合作協定》奠定了印度與日本科技外交的基礎,主要是“廣義范式”,也在一定程度上促進了“狹義范式”。基于此協議,日印科技協力合同委員會(Indo Japan Joint S&T Committee)在印度科技部和日本外務省的共同主持下成立,委員會是為兩國科技合作活動提供愿景和方向指導的最高機構。科技領域的雙邊合作有一個聯系日本不同政府機構的體制框架,其中包括基于價值的伙伴關系,遵循互惠和共同供資的原則,還致力于為兩國實現可持續發展目標(SDGs)共同制定科學、技術和創新路線圖[10]。委員會從1986年開始一共舉辦了10屆,最近一次是令和二年(2020年)舉辦的第十屆日印科技協力合同委員會。1993年,印度-日本科學理事會(The India-Japan Science Council)成立,聯合項目和聯合研討會的優先領域包括物理和化學系統、基礎科學、工程材料系統、工程和過程、自然系統、生物和生命科學、全球系統、地球空間、海洋和環境以及數學和計算科學。

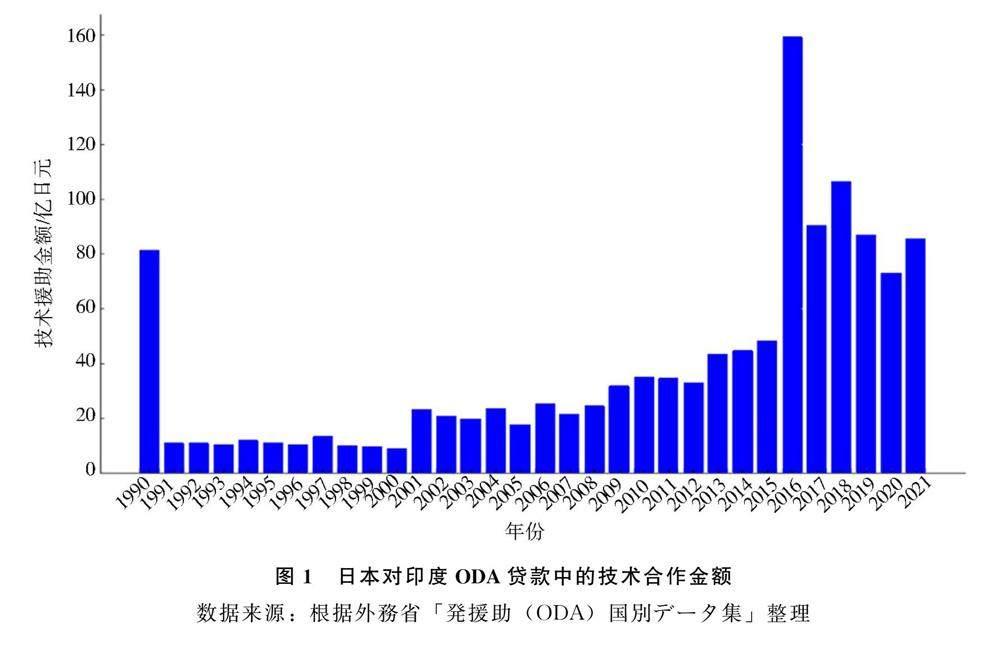

此外,1991—1998年,日本對印度還提供了一系列技術支持,包括派遣科研人員、調查團、支援器材與項目技術等,從日本外務省列出的對印政府開發援助(official development assistance,ODA)金額來看,日本對印度的技術合作金額每年都沒有低于10億日元【日本ODA援助中的技術合作是以開發發展中地區為主要目的,活用日本的知識、技術、經驗,為該地區的經濟社會開發培養人才的合作。技術合作是將日本的技術、技能和知識轉移到發展中國家,或者支援開發和改良符合本國實際的技術等,同時為提高技術水平、確立和完善制度和組織等做出貢獻。】。1998年印度宣布核試爆成功,日本配合國際對印度進行了制裁,主要的制裁方式就是減少對印度的ODA貸款額度。2000年8月,時任日本首相森喜朗訪問印度,與印度總理瓦杰帕伊同意建立“21世紀全球伙伴關系”,將兩國的雙邊關系提高到一個新的水平。印度成為日本主要的開發援助國,日本對印度的ODA貸款從2000年的不到189.26億日元猛增到2012年的3 650.59億日元。隨著雙邊關系的鞏固,日本對印度的技術援助金額也隨之水漲船高,2001年起,日本對印度ODA貸款中的技術合作金額突破20億日元[11]。此后呈現逐年提高的趨勢,2016年甚至達到創紀錄的159.5億日元。從圖1 ODA貸款中技術合作金額的變動情況也能看出日本逐步加大對印度技術支持的發展趨勢。

(二)外交關系與科技外交的協同

2005年4月,日本前首相小泉純一郎訪問印度,日本和印度就“加強日印全球伙伴關系的八項倡議(Eight-fold Initiative for Strengthening Japan-India Global Partnership)”達成一致,這八項倡議的其中一項是“科技倡議”,具體細節交由日印科技協力合同委員會執行[12]。2005年11月,“第七屆日印科技協力合同委員會”在德里舉行,將“科技倡議”具體涵蓋的領域落實。2006年10月,日本外務省、文部科學省和印度科技部聯合舉辦“日印科學技術倡議會議”,會議確定將信息與通信技術(ICT)、生物技術和納米技術等作為兩國開展聯合研究的優先領域,

其中又以ICT領域為兩國科技合作的重中之重。經過幾次政府間會議的磋商,日本科學技術廳(JST)和印度科技部(DST)于2006年12月簽署諒解備忘錄,約定兩國科技部門在2007年、2008年和2009年聯合開展ICT領域的提案征集[13],并在信息通信安全、傳感網技術、新一代互聯網、語言處理技術等一系列新科技領域達成了共識。

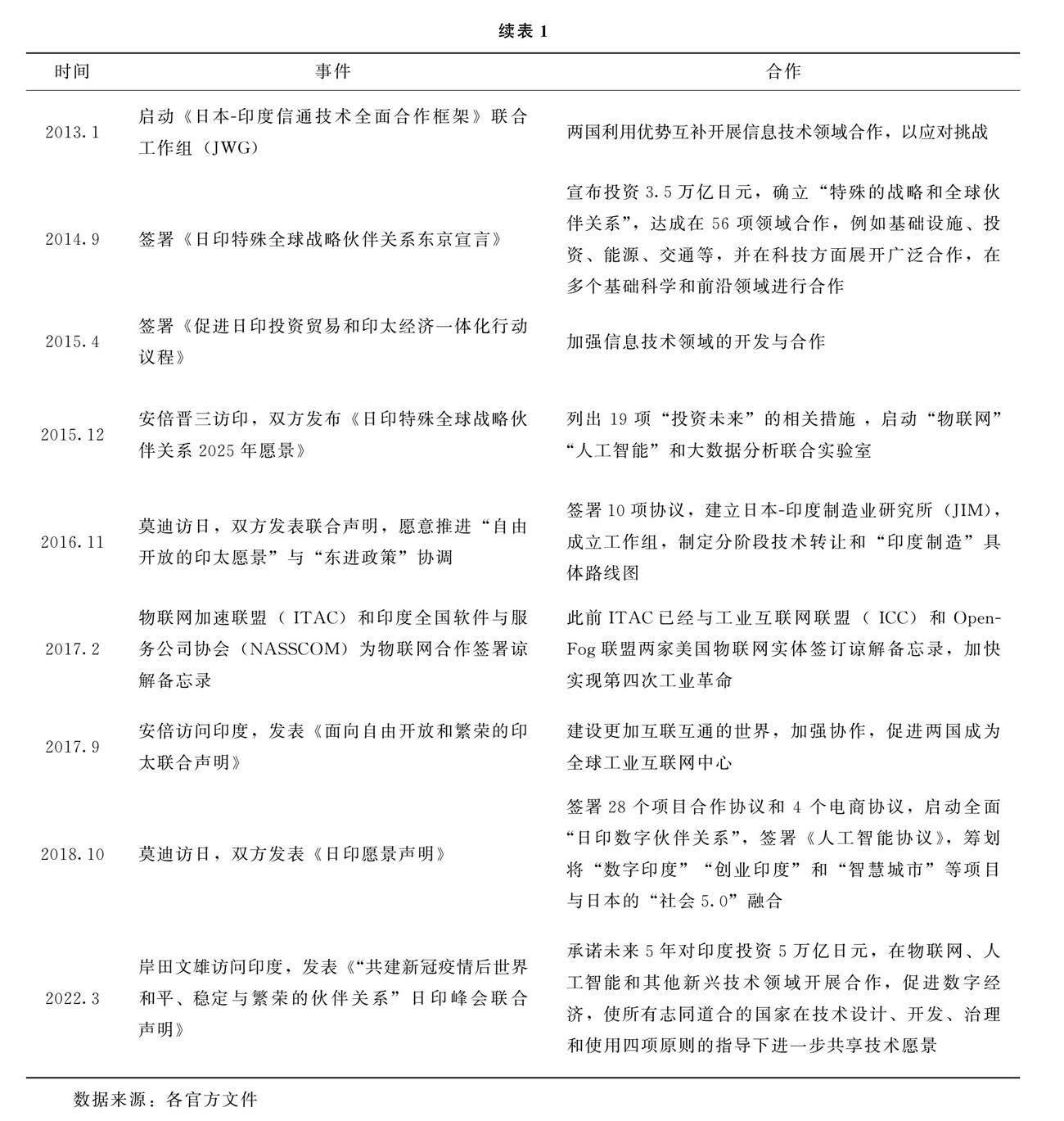

2014年,時值莫迪當選印度總理和安倍晉三首相開啟第二任期,日本和印度的外交級別從“全球戰略伙伴關系”提升為“特殊全球戰略伙伴關系”,日印關系自此跨入新階段。《日印特殊全球戰略伙伴關系東京宣言》《促進日印投資貿易和印太經濟一體化行動議程》《日印特殊全球戰略伙伴關系2025年愿景》《面向自由開放和繁榮的印太聯合聲明》《“共建新冠疫情后世界和平、穩定與繁榮的伙伴關系”日印峰會聯合聲明》等一系列重要文件相繼發布。通過這一系列兩國外交的重要成果可以發現,科技已然成為外交的重點,雙方涉及的科技合作也從以往的基礎科學、ICT,拓展到物聯網、人工智能(AI)、大數據、工業互聯網、數字經濟等新興領域。

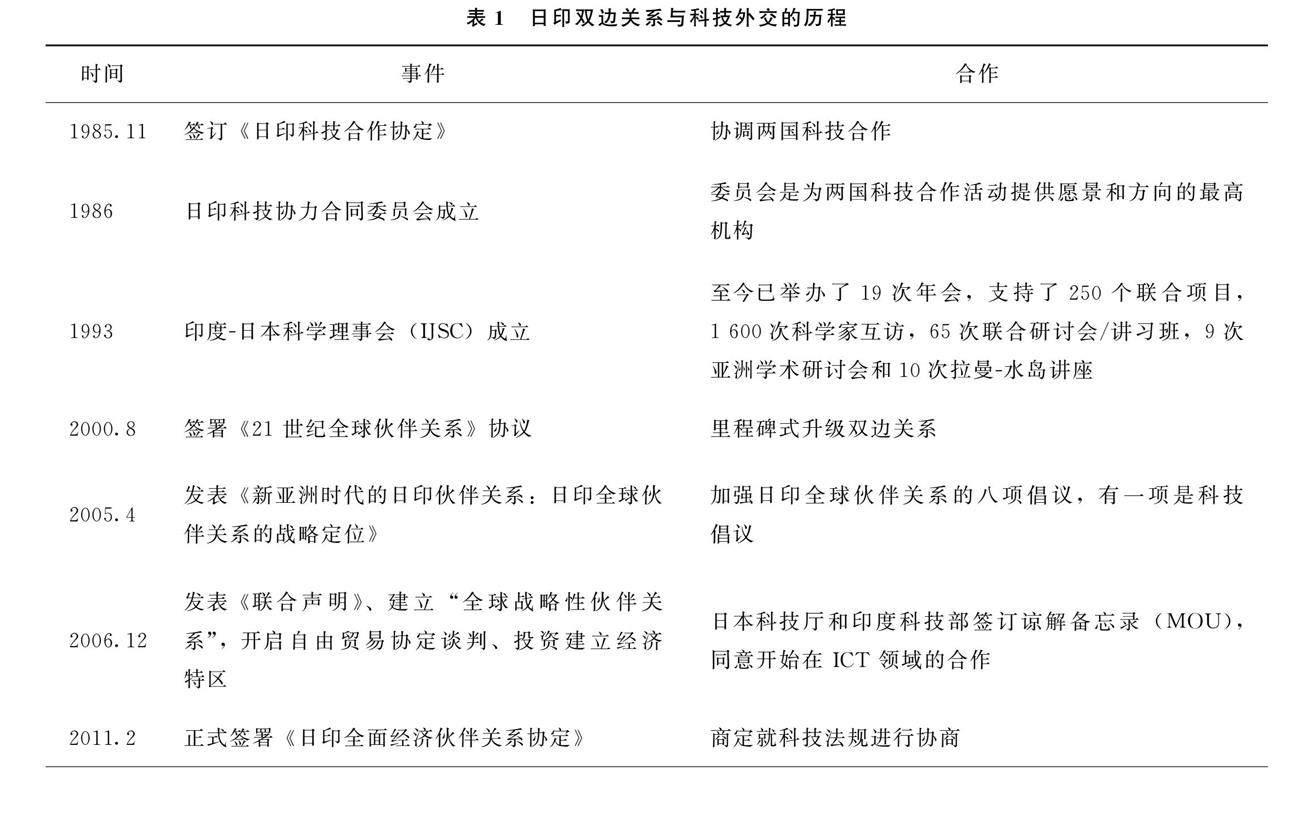

兩國開展科技外交(亦含外交中的科技部分)的歷程如表1所示,隨著兩國外交關系的升級,科技相關的合作也拓展到了更多領域,外交關系與科技外交具有較明顯的協同作用。外交等級的提升,也伴隨更廣泛科技合作的開展。

此外,如表2所示,兩國還確立了一系列細分領域的伙伴關系來加深合作。通過“日印投資促進伙伴關系”和“日印產業競爭力伙伴關系”吸引日本投資,利用日商投資和技術轉讓改善印度的工業基礎,掃除印度工業發展的障礙,提升印度的制造能力和產業競爭力;建立“日印數字伙伴關系”,對接“數字印度”和“社會5.0”,奠定數字經濟合作基礎,攜手面向未來的數字時代;結成“日印清潔能源伙伴關系”,促進能源轉型,實現綠色發展。

總的來說,作為總體雙邊外交關系的一個面向,日本對印度的科技外交已經建立了一定的互信基礎,通過元首級雙邊互訪、政府間互動、伙伴關系、簽訂各種聯合聲明、諒解備忘錄和合作備忘錄等活動,有效促進了雙方的科技往來。

三、日印科技外交的主要領域

作為第三次工業革命的主要生產力,ICT歷來是各國爭相發展的重點,因而也占據國家間科技外交的重要位置。隨著第四次工業革命的到來,比ICT更加寬泛的數字領域成為繼ICT之后新的焦點,信息技術與數字領域毫無懸念地成為日印科技外交的主要領域。此外,兩國在創業發展、空間物理、海洋科學、核能科學與科技的可持續發展等領域也積累了不少成果。

(一)信息與通信技術

1970年代,隨著第三代電子計算機(集成電路計算機)的普及,世界開啟了新一輪工業革命進程,驅動這輪工業革命的核心是電子信息技術。1974年,日本政府批準“超大規模集成電路”計劃,以趕超美國技術為目標。1980年代,日本半導體迅速占領國際市場,隨后又因為被制裁和經濟泡沫破裂迎來“失落的二十年”。泡沫破裂后,盡管經濟增長停滯,日本的信息技術產業卻依舊在成長,1995—2002年,信息通信產業年均增長7.1%,大大超過了日本GDP年均1%的增長速度[14]。扶植信息技術的政策也相繼出臺,1995年頒布的《科學技術基本計劃》提出要重點發展電子信息技術,1996年先后發布《電子信息技術研究開發基本計劃》《21世紀信息通信技術研究開發基本計劃》,1999年推出《關于推進并開拓未來信息科學技術的戰略舉措》。進入2000年,日本強化信息技術強國的政策制定,2001 年《e-日本戰略》、2004年《U-日本戰略》、2008 年《IT政策路線圖》、2009 年《i-日本戰略2015》、2012年《日本再生戰略》等一系列政策的推行,確定信息產業振興國家的政策,確實使日本在信息化方面加快對美國的追趕,并取得一定的成效。

基于日本在信息技術產業積累的實力,印度很早就開始與日本在ICT領域的合作。2006年12月,在日本與印度發表《聯合聲明》建立“全球戰略伙伴關系”的同時,日本科技廳(JST)和印度科技部(DST)也簽署了諒解備忘錄,開始在ICT領域的合作。2007—2012年,兩國在ICT領域啟動了大量聯合研究工作[13]。2013年,為了加強兩國在信息通信技術領域的合作,印度通信和信息技術部(MCIT)與日本內務通信部(MIC)簽署《日本-印度信息與通信技術全面合作框架》(India-Japan ICT Comprehensive Cooperation Framework),啟動聯合工作組機制,開展網絡安全合作,共同利用信息通信技術應對該領域的社會和經濟挑戰。2021年,MIC和MCIT簽署《信息與通信技術領域的合作備忘錄》,確認兩國政府將在5G 技術、電信安全、印度島嶼的海底光纜系統、頻譜管理、智能城市、未連接地區的高海拔寬帶平臺、災害管理和公共安全等領域加強相互合作,除了部一級的合作外,如 C-DOT 和 ITI 有限公司之類的印度政府組織和來自日本的工業伙伴也將參與這一合作。自2013年開始,日印ICT聯合工作組每1~2年舉辦一次會議,迄今已舉辦7屆,日印ICT聯合工作組的主要職能是交流兩國的ICT政策和發展概況,同時確認兩國在ICT領域的合作項目。2014年第二屆日印ICT聯合工作組的重點項目是綠色信息通信技術、網絡安全合作和災害管理等;2017年第四屆日印ICT聯合工作組的重點項目是賽博演習解決方案、電信網元安全測試實驗室、電信部門應急中心、第五代移動通信系統等;2018年第五屆日印ICT聯合工作組討論了網絡安全、5G電信基礎設施、第三國通信技術領域人力資源開發等領域的合作,還舉辦了“災害預防ICT研討會”;2020年第六屆日印ICT聯合工作組則重點聚焦無線計劃、技術標準化及其利用等5G領域的合作,并計劃簽署一份新的諒解備忘錄,除此之外兩國還討論了海底光纖布置、智能城市發展計劃和人工智能在醫療領域的應用等方面的合作問題; 2022年5月,第七屆日印ICT聯合工作組會議召開,本次會議側重于ICT技術與數字經濟的融合,雙方認識到在日本-印度數字伙伴關系下加強合作的必要性,通過推動數字轉型合作項目、支持為印度 IT 專業人員在日本和日本公司工作提供機會以及在物聯網、人工智能和其他新興技術領域的合作,提升數字經濟。聯合工作組討論的重點是加強在5G、開放 RAN、電信網絡安全、海底電纜系統和量子通信等各個領域的進一步合作。

(二)數字領域

在2014年莫迪政府提出“數字印度”之前,數字還未作為一個日印之間被廣泛討論的雙邊科技議題,日印之間的科技外交合作主要聚焦ICT領域,隨著ICT這一數字經濟發展的支柱產業在全球的迅猛發展,日印科技外交的重點也從之前的ICT領域轉向數字領域。

ICT和數字經濟之間,既有相關性,也有不同之處。目前對于數字經濟最權威的定義是經合組織(OECD)于2020年在G20峰會上提出的,該定義認為,數字經濟可以拆分成不同的層次:核心定義僅包括ICT產品和ICT及信息服務生產者的經濟活動;狹義定義包括核心部門及來自數字輸入的企業經濟活動;廣義定義包括前兩項指標以及因投入使用而顯著增強的企業經濟活動。

此外,數字社會比數字經濟延伸得更遠,融入了不包括在GDP生產邊界內的數字化互動和活動,如免費數字平臺的使用,雖然這一活動不被認為是數字經濟的一部分,但它對政府制定有效的數字政策非常重要。額外衡量經濟活動、數字訂單或數字支付可以被視為數字經濟的另一種視角,因為它是根據交易的性質定義的,該定義側重訂購或交付的方法,而不考慮最終產品或其生產方式【美國經濟分析局(BEA)將數字經濟定義為數字賦能基礎設施(ICT行業)、電子商務活動和數字媒體活動的總和(Barefoot 2018),世界銀行在其出版物《數字紅利》(Digital Dividends)中認為數字經濟超越了ICT部門,涵蓋了經濟和社會的大多數部門。然而,許多政府繼續將數字經濟視為一個部門,只重視發展ICT基礎設施和培養信息技術(IT)勞動力。】。

簡而言之,數字經濟是一個比ICT更寬泛的領域,最廣泛的層面包括社會行為的方方面面。

ICT產業的投資與數字經濟發展之間的聯系無處不在[15]。日印之間十幾年來在ICT領域積累的互信基礎也方便兩國快速切入數字相關的合作。2015年7月,莫迪政府提出“數字印度”計劃,目的是通過改善數字基礎設施、增加互聯網連接和擴大技術使用為公民提供服務,計劃包含發展安全穩定的數字基礎設施、以數字方式提供政府服務以及普及數字素養等三個核心組成部分。2016年,日本提出“社會5.0”計劃,該計劃是日本為跨入數字社會而提出的構想,基于虛擬空間和現實世界高度融合的系統,著眼于解決經濟發展和社會問題。“數字印度”和“社會5.0”這兩份為了迎接數字時代而提出的長期發展計劃的頒布,讓印度和日本在數字合作領域找到了新的對接點。只不過,印度的“數字印度”計劃具有明顯的發展中國家特征,其所需解決的問題大多聚焦國家數字發展的初級階段,而日本的“社會5.0”則描繪了一幅未來數字社會的愿景。

2018年10月,莫迪訪問日本,除了發表《日印愿景聲明》,兩國還宣布啟動“日印數字伙伴關系”,決定在創業和企業伙伴關系、電子生態系統、數字人才、研發合作、未來網絡安全等互利領域進行更深入的合作。此外,雙方還簽署了一份《人工智能意向聲明》,同意推進兩國在政策信息交換、科研人才交流、初創公司與相關企業之間的聯網活動、聯合研究等與人工智能相關領域的合作。

“日印數字伙伴關系”的確立讓日本和印度的科技合作跨入了一個新的階段,從以往ICT技術方面的合作轉向市場前景更廣闊的數字領域。

(三)科技創業

印度被公認為全球 IT 服務中心,并已成為世界第二大初創企業生態系統,擁有7 000家初創企業。5G、物聯網、高級數據等新興技術分析、人工智能、云計算、增強和虛擬現實、3D打印、機器人和區塊鏈等將重新定義技術主導轉型的未來。

2018年10月,日本和印度結成“日印數字伙伴關系”,代表兩國將進一步加強現有合作領域以及在科技/ICT合作范圍內的新倡議,使之更側重面向數字經濟,創業公司作為數字經濟的重要組成部分和未來發展方向,也是兩國合作的重點。2018年5月,日印雙方簽署了關于日印創業計劃的聯合聲明,之后日本對外貿易組織(JETRO)牽頭在班加羅爾建立了第一個創業中心,為日本投資者選定有潛力的印度初創企業。2018年6月,“創業印度”和日本創新網絡(JIN)簽署了一份創新合作備忘錄,創立日本-印度創業中心(JAPAN-INDIA STARTUP HUB),這一在線平臺連接兩個創業生態系統,彌合印度和日本創業生態系統之間的差距,實現有意義的協同增效,促進兩國的創業公司、投資者、孵化器和有抱負的企業家之間的合作,并為他們進入市場和全球擴張提供必要的資源。2019年6月,日本舉行二十國集團貿易和數字經濟部長級會議期間,印度工商部聯盟與日本經濟產業省決定聯合推出一個1.87億美元的組合基金(1.5億來自日本,剩下的來自印度),用于投資物聯網、人工智能、機器學習(ML)、金融科技、醫療保健、消費、教育、機器人、自動化和企業對企業(B2B)軟件等新興領域的200多家印度科技創業公司。2020年1月,MeitY創業中心和JETRO簽署一項合作協議,支持日本在印度的科技創業公司。

野村綜合研究所的數據顯示,自2016年以來,日本對印度IT和創業生態系統的投資增長了4倍,創造了10.2萬個額外的就業崗位,投資總額已達92億美元,到2023年,日本投資的信息技術領域創造36萬個工作崗位,其中80%就業機會由創業公司貢獻[16]。

(四)空間物理

日本和印度自20世紀60年代就開始了空間技術的合作,1963年印度成立了頓巴赤道火箭發射站(TERLS),由印度空間研究組織(ISRO)運營,該發射站靠近印度大陸的南端,非常接近地球的磁赤道。許多日本科學家,特別是來自東京大學的科學家,過去常常來這里與印度科學家共同進行實驗[17]。為印度和日本此后的空間技術合作奠定了良好的基礎。

2005年10月,ISRO和日本宇宙航空研究開發機構(JAXA,成立于2003年)簽署了一項《關于考慮未來在外層空間領域潛在合作的安排》。隨后,兩個機構簽署了合作文件,涉及月球探測、衛星導航、 X 射線天文學和亞太地區空間機構論壇(APRSAF)。在2016年4月于新德里舉行的ISRO-JAXA雙邊會議上,雙方強調有必要更新“2005年安排”的內容,擴大合作范圍。據此,雙方達成了《外太空領域合作新諒解備忘錄》草案,并于2016年11月11日印度總理訪日期間在東京簽署,專門為和平目的利用和探索外層空間方面開展未來的合作活動。

此后,ISRO和JAXA在空間技術領域開展了深入合作。如2017年1月20日,簽署了一項關于在日本宇宙航空研究開發機構的金星軌道飛行器(Planet-C)任務中進行無線電掩星(一種用于測量行星系統物理特性的遙感技術)實驗合作活動的協議。2018年6月,簽署了一項關于利用衛星圖像和地面測量在降雨產品的驗證、改進和應用方面開展合作的協議。2019年11月,在日本舉行的第26屆亞太區域空間機構論壇期間簽署了關于“亞太區域空間機構/SAFE Agromet 項目合作活動”的投資協議。兩國合作進入實質落地階段。

隨著月球極地探測任務(LUPEX)的啟動,印度和日本的空間合作進入蜜月期。月球極地探測任務是ISRO和JAXA提出的一個機器人月球任務,預計在2025年之前派出月球車和著陸器探測月球的南極地區。JAXA 可能會提供開發中的 H3運載火箭和火星車,而印度空間研究組織將負責著陸器。此外,印度空間研究組織和日本宇宙航空研究開發機構還回顧了在對地觀測、月球合作和衛星導航方面的合作。

(五)其他領域

日本與印度還在海洋科學、核能科學和可持續發展目標等多個領域有廣泛合作。

海洋科學:2016年11月,莫迪總理訪日期間,日本地球科學省(MoES)與日本海洋研究開發機構(JAMSTEC)簽署了《海洋與地球科學技術合作備忘錄》。該諒解備忘錄旨在通過聯合勘測、巡航和研發活動等,在相互平等和互利的基礎上,建立和促進海洋和地球科學技術領域的合作,MoES和JAMSTEC于2018年7月確定了3個聯合項目,涉及季風預測與氣候模擬、深海勘探以及安達曼海地震和海嘯預警研究等領域。2018年10月29日,印度國家極地與海洋研究中心(NCPOR)與日本國家極地研究所(NIPR)簽署諒解備忘錄,開展極地與海洋的聯合研究。

核能科學:2013年9月,印度核學會(INS)與日本原子能學會(JAES)在東京簽署了諒解備忘錄,以促進和平利用核科學技術。2020年2月21日,日印民用核合作會議在日本東京舉行,日本經濟產業省、外務省、文部科學省和印度原子能部的代表參加會議,討論了加強和平利用核能方面的雙邊合作問題。2021年3月11日,印度能源部和日本經濟產業省舉行了關于民用核能合作的虛擬會議,雙方就氫熱能、印度核能政策、小型模塊化反應堆(SMR)、 《核損害民事責任法案》(CLND Act)、稀土礦產和全球核能伙伴關系中心(GCNEP)等問題進行了討論并交換意見。

此外,日本和印度作為聯合國促進可持續發展目標路線圖的科技與創新全球試點計劃成員,將利用科技力量促進包容性發展,通過建立國際伙伴關系實現更大的全球利益。

四、互補性分析

近年來,日印兩國的外交關系在多個領域取得了進展,支撐兩國開展友好外交的主要原因是各自的國家利益,其中國家間的強互補性是不可或缺的因素,這種互補性意味著雙方有進行戰略對接的廣闊空間。印度豐富的資源與勞動力,可同資源匱乏加老齡化的日本互補,日本的資金技術與印度的市場互補,分屬于全球價值鏈高低兩端的產業(尤其是日印在軟硬件方面的不同優勢)也能互補,這些強互補性都成為推動日本和印度開展外交乃至科技外交的助力。

(一)資源與人口互補

日本是個資源匱乏型國家,礦產資源極端不足,除了煤、石灰石、硫黃、銅和鉍之外,現代大工業生產所需主要原料、燃料,絕大部分依賴進口,若包含核能在內,日本能源對外依賴度為88%;若不包含核能,則對外依賴度為92%。印度自然條件較為優越,煤、鐵、錳、鉻、鈦、菱鎂、鈹、鋯、釷、獨居石、云母和白云石等礦產資源的儲藏量均居世界前列。石油、天然氣、鋁土、銅、金、鉛和鋅等的儲量也較豐富,采礦業及石礦業共占國內生產總值約3%,是世界上最大的云母片出產地,也是世界第五大煤和鐵礦出產地[18]。兩國在現代工業生產所需的礦產資源和原材料方面具有很強的互補性,有助于兩國在此基礎上開展合作。

另一方面,日本的人口結構老齡化嚴重,無法提供大量勞動力從事低端的制造生產。2021年11月公布的日本2020人口普查數據顯示,日本65歲以上人口占總人口比例為28.6%,新生兒人數也不斷創下新低,2021年降至80萬人以下,而印度的人力資源十分豐富,25歲以下人口占總人口比例超50%。在印度,低成本制造業是企業的優勢,這背后的原因是具有競爭力的勞動力成本[19],印度眾多的年輕人口帶來的不僅是益于制造業發展的勞動力,隨著教育的不斷改善、技術和連通度的不斷提高,一個由移動網絡科技和互聯互通驅動的巨大新消費市場也可能會在未來幾十年釋放大量消費需求。

(二)市場互補

對印度來說,日本是資本和技術的提供者;對日本來說,印度是新興市場以及勞動力來源。日本企業有足夠的資金、技術及動力進軍印度,幫其改善工業基礎;印度豐富的勞動力人口與正在發展中的巨大市場也能消化日本的投資與技術,并為之帶來豐厚回報。日本企業不僅將印度視為“大市場”,而且將其視為全球市場戰略發展重心。

近年來,日本加大了對印度的投資。2000年至2022年6月,日本在印度的投資達到377.9億美元,主要集中于汽車、電氣設備、電信、化工、消費品、紡織品和制藥等領域,超過1 455家日本公司在印度開展業務,日本對印度初創企業的風險投資超過100億美元[20]。日本國際協力事業團(JICA)在印度至少參與了27項活動,涉及衛生和醫療保健、交通、電力和能源、城市環境管理、農業和農村發展等領域,交通項目包括德里大眾快速運輸系統項目第二階段、海得拉巴外環路項目、維薩卡帕特南港口擴建項目和專用貨運走廊項目[21]。印度第一條從孟買到艾哈邁德巴德的高鐵也在日本的支持下建造。2022年日本首相岸田文雄訪問印度表示,未來五年將在印度投資420億美元,用于資助共同感興趣的公共和私人項目,預計這項投資計劃將給多個行業帶來巨大利益,促進雙邊貿易發展。

(三)產業互補

日本是世界屈指可數的高科技國家與先進制造大國,是世界上最重要的高端零部件供應商,擁有雄厚的工業技術實力,國際品牌主要集中于制造業領域,其在精密儀器、新材料、資源再利用、生物醫療等新興領域處于世界領先地位[22]。印度則一直處于產業鏈低端,制造業基礎薄弱,20世紀90年代開始,印度定下優先發展信息技術產業的國策,希望跳過自勞動密集型產業開始,自下而上逐漸升級的傳統路線,實現跨越式發展,為此出臺一系列扶植IT產業發展的政策。此后印度的服務業增加值/GDP從1980年的33.81%增加至2019年的最高峰50.11%[23],制造業增加值/GDP在此期間一直在15%上下波動[24]。表明印度在服務業(以IT服務為主)方面取得了長足的進步,而制造業發展緩慢。

為了補齊印度制造業的短板,2014年,莫迪上臺后推出“印度制造”計劃,確立了汽車、電子、國防軍工、化工、制藥、航空等25個優先發展行業,希望到2025年將制造業占GDP比重提升到25%。

工業實力強勁,又與印度分屬產業鏈高低兩端的日本就成為理想的合作對象。近年來,日本也致力于幫助印度改善其工業基礎,一方面培訓印度工業所需人才,另一方面與印度政府合作投資建設日本工業小鎮,將日本制造業搬到印度,日本也是唯一一個能在全印度建立工業城鎮的國家。目前,有114家日本公司入駐日本工業小鎮,五十鈴、大金、雅馬哈、Kobelco、日立汽車等知名日本廠商紛紛在小鎮成立工廠[25]。

值得關注的是,在關鍵的信息技術與數字領域,日本和印度的互補性也十分明顯,印度的優勢在軟件,而日本長于硬件。進入2000年以來,印度信息產業中軟件與服務業的產值占比一直超過70%,IT和業務流程管理(BPM)在GDP結構中常年占據7%~8%的份額。

印度在計算機軟件等信息服務業方面的亮眼表現也為其贏得了“世界辦公室”的稱譽,印度成為發展中國家中少見的在IT服務業中具備優勢的國家。比之軟件上的優勢,印度在電子硬件方面較為薄弱,但近年來也呈現追趕之勢,印度品牌資產基金會(IBEF)的數據顯示,印度國內電子制品產值已從2014—2015年度的290億美元增至2020—2021年度的670億美元,電子行業貢獻了該國約3.4% 的GDP[26]。印度硬件方面的短板恰是日本的長處,印度國家技能發展公司(NSDC)的報告顯示,日本的電子硬件占世界19%的份額,美國以26%的份額居于首位,排名第三的韓國僅占9%的份額,足足落后日本10%[27]。印度的軟件與日本的硬件擁有的強互補性,令印度總理莫迪也不禁感嘆:印度的軟件和日本的硬件結合起來可以創造奇跡[19]。

五、國際環境影響

科技作為經濟成長的核心驅動力和未來國際競爭力的主導因素,正越來越成為國際關系政策分析中不可或缺的一環。全球經濟重心轉移到亞洲、價值觀外交盛行、美國對中國科技封鎖逐漸加碼是當前國際環境下的幾個重要發展趨勢,日本與印度的雙邊科技外交,實際上不能脫離此大背景而存在,這些背景因素的疊加也在無形中塑造了一個有利于雙方開展科技外交的環境。

(一)全球經濟重心轉移到亞洲

亞洲擁有全球60%的人口,GDP約占世界經濟總量的40%,亞洲既有日本、韓國和新加坡等高科技、高服務水準的發達國家,也有中國和印度之類人口眾多、GDP增長率位居世界前茅的國家。亞洲龐大而迅速發展的經濟體正日益成為技術創新者、活力四射的市場和消費者,而不僅僅是被動的模仿者、制造商、加工商以及對北美和歐洲的出口商。1990年,東亞、南亞和東南亞只占全球經濟產出的25%,但到了2019年,亞洲的占比增至41%,而且正迅速接近北美、西歐和東歐的43%的比例,預計到21世紀30年代中期,亞洲可能占全球經濟活動的一半以上[28]。這一切都表明世界的關注焦點和權力中心正在向亞洲轉移。

日本和印度都是亞洲最重要的國家,一個是亞洲高科技與先進制造業的代表國,一個是正在高速成長的新興經濟體。在全球經濟重心轉移到亞洲的大背景下,印度和日本都有更加緊密合作的動力。

(二)價值觀外交大行其道

近年來,以美國為首的西方陣營強化了價值觀外交宣傳,尤其是美國拜登政府上臺后,更是試圖以價值觀為紐帶重塑聯盟體系,用較低廉的成本重振美國的全球地位。在戰略布局上,以穩固跨大西洋合作為基礎,引導盟友戰略聚焦印太地區[29]。

美國在強化跨大西洋伙伴關系,恢復與歐盟、北約等傳統盟友聯系的同時,也將價值觀外交帶到了印太地區,美國2022年發布的《印太戰略報告》就格外強調美國維護“自由開放的印太”的秩序觀,聲稱要支持印太地區的民主制度,加強民主治理,反對外來的經濟脅迫。美國在印太地區推行的價值觀外交并非純粹基于自由民主價值觀的外交,而更像是利用自由民主價值觀建構出一套“專制-民主”的二元敘事,抹黑牽制中國,以維護美國在印太區域的影響。所謂的價值觀外交本質上是一種美國拉幫結派打壓對手的手段。

作為美國的鐵桿盟友,日本自安倍晉三上臺后就開始奉行“價值觀外交”,主張與日本同樣尊重自由、民主、人權、法制、市場經濟等基本價值觀的國家開展價值觀外交,建立“自由與繁榮之弧”,美日印澳四國是“自由與繁榮之弧”的重點組成國家,而日本與印度的全球戰略伙伴關系則是關鍵重點。安倍卸任后,接任的岸田政府也延續了注重價值觀的外交政策。印度雖未像美國與日本一樣強調價值觀外交,但印度自稱是“民主國家”,與西方世界共享自由民主價值觀,在強調“獨立自主”的同時也積極融入美國的價值觀外交。在印度與美西方國家的高頻外交互動的聲明文件中,經常可以看到對“基于共同的民主價值觀”的多次強調,以及借助“世界最大民主國家”的賣點,著力經營與美西方關系,爭取美西方對印的戰略投入[30]。日本和印度同是所謂的自由民主國家,又是美國在印太地區的重要拼圖,這樣的外部環境也推動了日本和印度進行更緊密的合作。2018年,印度總理莫迪在東京參加第13屆印度-日本年度峰會時,提及兩國合作與發展政策相似之余,也不忘強調共同的民主價值觀[19]。日本和印度強調自由民主價值觀,一方面是對自身的標榜,另一方面也是以相同價值觀為借口加入美國陣營,在美國組建的價值觀同盟中謀求利益。只要美國不放棄對其普世價值觀的宣揚,價值觀外交就依然在盟友與伙伴中有市場。

(三)美國對中國科技封鎖逐漸加碼

自2016年特朗普政府無端發起對中國的貿易摩擦,中美在各個領域的競爭就在不斷加碼。作為國家競爭力的重要來源,同時也是大國博弈前沿陣地的高科技,正越來越成為中美角逐的核心。為了應對中國的科技崛起,美國一方面對中國采取封鎖策略,用“小院高墻”模式對中國進行精準打擊【所謂“小院高墻”,是指美國政府需要確定與國家安全直接相關的特定技術和研究領域(即“小院”),并劃定適當的戰略邊界(即“高墻”)。對“小院”內的核心技術,政府采取更嚴密更大力度進行封鎖,“小院”之外的其他高科技領域,則可以重新對華開放。】,另一方面拉攏盟友對中國實施科技封鎖,打壓中國崛起。在生產制造方面主張“彈性供應鏈”,擺脫對中國制造的深度依賴;芯片方面打造“chip4”聯盟,封鎖中國的高端芯片升級;數字方面主張“數據跨境自由流動”,與各伙伴國簽訂《跨大西洋數據協議》《美日數字貿易協議》《美加墨協定數字貿易章節》等一系列推動數據自由化的協議,試圖打造孤立中國的“數字經濟圈”。

日本作為美國在亞洲的鐵桿盟友,對美國的科技外交政策基本采取跟隨的態度,不管是“彈性供應鏈”“chip4”還是“數據跨境自由流動”,日本都在其中扮演了重要角色。比起日本,印度則主要是積極響應對發展本國制造業最為有利的彈性供應鏈倡議,希望抓住這次全球供應鏈重組的機會,承接更多產業,并在重建更強大、更多元的彈性供應鏈的基礎上,促進加強利用數字技術和貿易、投資機會多樣化。盡管在“數據跨境自由流動”的議題上,印度與美國的步調并非完全一致,比如印度更偏向于數據本地化存儲,對數據實施分級化管理,管控跨境流動,但在參與美國對中國的數字封鎖方面,印度也展現出了高度的配合,比如封禁大量來自中國的App。2020年6月開始,印度政府以國家安全為由,先后頒布了四次針對中國App的封禁令,累計下架了包括短視頻、社交、跨境電商、游戲、遠程辦公、互聯網工具等領域的267款中國產品[31]。盡管印度封禁中國的數字產品主要是出于維護國家利益的考量,但其與美國封鎖中國數字發展的大方向是具有一致性的。

此外,一些多邊平臺近年來也將科技議題納入,配合美國從科技上封鎖中國的戰略。如美日印澳“四方安全對話(QUAD)”,就新設了關鍵與新興科技工作小組這一專門負責科技的工作組,以及Quad Tech Network這一澳大利亞政府發起的促進印太地區科技合作的倡議,“四方安全對話”儼然從一個軍事多邊對話機制,演變成兼具軍事、外交、經濟、科技等多重功能的對話平臺【近來,“四方安全對話”還接連發布了一系列側重科技的官方文件,如2021年3月,“四方安全對話”首腦峰會后發布的《美日印澳技術設計、開發、管理和利用相關原則》;2022年5月,“四方安全對話”年度峰會上發布的《關鍵技術供應鏈共同原則聲明》《四方網絡安全伙伴關系聯合原則》等。】。美國于2014年創辦的D10民主伙伴俱樂部(G7+澳大利亞、韓國和印度),旨在解決貿易、技術、供應鏈和標準等問題上最緊迫的問題,以避免對中國過度依賴。2022年,美國發起排擠中國的IPEF倡議,其中的重要支柱之一就是高科技數字。

美國的一系列動作都清晰表明了美國正在將高科技政治化,在科技方面拉攏盟友實施“去中國化”,日本和印度出于各自利益的考量都或多或少加入了美國的封鎖戰略。

結 語

本文試圖抓住日本對印度科技外交的發展與演變脈絡,并預測其未來走向。兩國之間的科技外交實際上受到內生性與外源性兩方面的共同影響。從內生性來看,兩國在諸多領域都有強互補性,目前也累積了許多科技合作的基礎。從外源性來看,日本和印度都是美國在亞洲的“支點國家”,承擔制衡中國的責任,也是美國打造針對中國科技包圍圈的最前線。日印在科技上的結合,是美國科技封鎖中國的一環,美國帶領日本等盟友與中國科技脫鉤后造成的真空,由印度等國填補。只要中美博弈的結構性矛盾依然存在,中美科技脫鉤,美國拉攏盟友進行科技封鎖的大趨勢就不會改變。

當下日印兩國不管是出于自身利益需求,還是被動加入美國科技封鎖中國的戰略,都有動機將科技領域的合作延續。種種因素推動下,預計在可預見的將來,日本與印度的科技外交關系將繼續發展,并在兩國外交關系中占據越來越重要的比例。

[參考文獻]

[1]AAAS.National approaches to science diplomacy: An education resource[EB/OL].(2021-04-16)[2023-06-23]. https://www.sciencediplomacy.org/sites/default/files/national_approaches_science_diplomacy.pdf.

[2]NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Committee on Science, Technology, and Health Aspects of the Foreign Policy Agenda of the United States[EB/OL].[2023-06-23]. https://nap.nationalacademies.org/initiative/committee-on-science-technology-and-health-aspects-of-the-foreign-policy-agenda-of-the-united-states.

[3]EEAS. What is Science Diplomacy?[EB/OL]. (2022-03-16)[2023-06-23]. https://www.eeas.europa.eu/eeas/what-science-diplomacy_en.

[4]AAAS. New frontiers in science diplomacy[EB/OL]. (2010-01-12)[2023-06-23]. https://www.aaas.org/sites/default/files/New_Frontiers.pdf.

[5]AAAS.科學技術外交の戦略的な推進に向けて[EB/OL].[2023-06-23]. https://scirex.grips.ac.jp/resources/download/grips10.pdf.

[6]DOLAN B M. Science and Technology Agreements as Tools for Science Diplomacy: A U.S. Case Study[J].Science & Diplomacy, 2012,1(4).

[7]REISCHAUER E O. The Broken Dialogue with Japan[J]. Foreign Affairs, 1960,39(1):11-26.

[8]外務省.日印科學技術協力協定[EB/OL].(2022-06-28)[2023-06-23]. https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/technology/nikoku/ja_india.html.

[9]FIKKERS D J, HORVAT M. Basic Principles for Effective International Science, Technology and Innovation Agreements[EB/OL]. (2014-05-13)[2023-06-23].https://www.researchgate.net/publication/271529824_Basic_Principles_for_Effective_International_Science_Technology_and_Innovation_Agreements.

[10]WALIA S. India-Japan science and technology cooperation[EB/OL]. (2022-09-17)[2023-06-23].https://diplomacybeyond.com/india-japan-science-and-technology-cooperation/#login-form.

[11]外務省.発援助(ODA)國別データ集[EB/OL].[2023-06-23]. https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/kuni.html.

[12]Japan-India partnership in a new Asian era: Trategic Orientation of Japan-India Global Partnership[EB/OL].[2023-06-23].https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/india/partner0504.html#eight.

[13]JST. Strategic International Research Cooperative Program[EB/OL].[2023-06-23].https://www.jst.go.jp/inter/english/project/country/india.html.

[14]総務省.情報通信白書2005[EB/OL].[2023-06-23]. https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/h17.html.

[15]DIWAN P. Digital Economy-ICT is The Backbone[EB/OL].(2021-01-04)[2023-06-23].https://pdiwan.medium.com/digital-economy-ict-is-the-backbone-1f78f2eb02e3.

[16]TNN. Japanese invt in Indian IT rises 4X since 2016[EB/OL]. (2021-11-02)[2023-06-23]. https://timesofindia.indiatimes.com/city/bengaluru/japanese-invt-in-indian-it-rises-4x-since-2016/articleshow/87475196.cms.

[17]AXA. What are your prospects for cooperation with Japan?[EB/OL].[2023-06-23]. https://global.jaxa.jp/article/interview/vol35/p2_e.html.

[18]中華人民共和國商務部.印度地理位置及自然資源[EB/OL].(2003-02-08)[2023-06-23].http://bombay.mofcom.gov.cn/article/ddgk/200203/20020300010029.shtml.

[19]OUTLOOK WEB BUREAU. India's Software And Japan's Hardware Can Do Wonders: PM Modi[EB/OL].(2018-10-29)[2023-06-23].https://www.outlookindia.com/website/story/indias-software-and-japans-hardware-can-do-wonders-pm-modi/319232.

[20]INVEST INDIA. Japanese investments in India-Overview & Opportunities[EB/OL].[2023-06-23]. https://www.investindia.gov.in/country/japan-plus.

[21]VANAMALI B K K V. What does Japans $42 billion investment mean for India?[EB/OL]. (2022-05-22)[2023-06-23].https://www.business-standard.com/podcast/economy-policy/what-does-japan-s-42-billion-investment-mean-for-india-122032200088_1.html#:~:text=Japan%20is%20the%20third%20largest,inflows%20during%20the%20same%20period.

[22]徐梅.日本制造業強大的原因及鏡鑒[J].人民論壇, 2021(5): 116-121.

[23]THE WORLD BAND. Services, value added (% of GDP) -India[EB/OL].[2023-06-23]. https://data.worldbank.org/indicator/NV.SRV.TOTL.ZS?locations=INl.

[24]THE WORLD BAND. Manufacturing, value added (% of GDP)-India[EB/OL].[2023-06-23]. https://data.worldbank.org/indicator/NV.IND.MANF.ZS?locations=IN.

[25]GKTODAY. Japanese Industrial Townships (JITs) in India[EB/OL]. (2022-02-14)[2023-06-23]. https://www.gktoday.in/topic/japanese-industrial-townships-jits-in-india.

[26]IBEF. Electronic and Computer Software Industry and Exports[EB/OL].[2024-04-09]. https://www.ibef.org/exports/electronic-and-computer-software-industry-in-india#:~:text=The%20electronics%20sector%20of%20India,Gross%20Domestic%20Product%20(GDP).

[27]NSDC. Human resource and skill requirements in the electronics and IT hardware industry: study on mapping of human resource skill gaps in India till 2022[R]. New Delhi: National Skill Development Corporation,2011.

[28]CCTV.人類社會向何處去?習近平給出中國答案[EB/OL].[2023-06-23]. http://m.news.cctv.com/2021/04/20/ARTI3u4GxSCvUPJUfONxJS4b210420.shtml.

[29]葉成城,王浩.拜登政府價值觀聯盟戰略初探[J].現代國際關系, 2021(9): 11-17.

[30]胡仕勝.美西方拉攏下,印度將會怎樣迎合[J].世界知識, 2022(13): 13-17.

[31]THE TIMES OF INDIA.43 new Chinese apps banned, 267 in all[EB/OL]. (2020-11-25)[2023-06-23]. https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/43-new-chinese-apps-banned-267-in-all/articleshow/79397633.cms.

[責任編輯 劉俊華]

A Study on the Development and Evolution of Japans Science and Technology Diplomacy Towards India

LIAO Huan

(School of International Studies, Renmin University of China, Beijing 100872, China)

Abstract:? Diplomatic relations between Japan and India have warmed sharply in recent years, and this heat has also been felt in the field of technology. As early as the 1980s, Japan and India laid the foundation of science and technology diplomacy through the signing of The Japan-India Science and Technology Cooperation Agreement. Since then, with the upgrading of diplomatic relations, the depth and breadth of science and technology cooperation have been gradually expanded. The current hot science and technology fields, such as information and communication technology, digital technology, and science and technology entrepreneurship, have been the focus of cooperation between the two countries. From the perspective of national interests of the two countries, Japan and India have strong complementarity in resources and population structure, capital technology and market, industry and software and hardware, etc., which promotes the sound development of science and technology diplomacy between the two countries. From the perspective of the international environment, the United States is attracting allies to form a science and technology alliance to block China, and the third country inevitably faces the dilemma of choosing sides. Japan and India, one staunch ally of the United States and the other hoping to gain benefits by joining the camp of liberal democratic values, so they are more or less involved in the United States blockade strategy. Under the influence of these factors, it is foreseeable that the scientific and technological diplomatic relations between Japan and India will continue to develop and occupy an increasingly important proportion in the diplomatic relations between the two countries.

Key words: science and technology diplomacy; Japan-India diplomacy; bilateral relations; science and technology war