科學家用先進的成像技術揭開細胞結構的神秘面紗

細胞包含各種特殊結構, 如細胞核、線粒體或過氧物酶體,這些結構被稱為“細胞器”。追溯它們的起源并確定它們的結構,是了解細胞功能以及與細胞功能障礙有關的病理現象的基礎。瑞士日內瓦大學的科學家們將高分辨率顯微鏡和運動重建技術相結合,在運動中可視化了人類中心粒的起源。

這種細胞器對細胞骨架的組織至關重要,在功能障礙的情況下與某些癌癥、腦部疾病或視網膜疾病有關。這項發表在《細胞》雜志上的研究成果闡明了中心粒組裝的復雜性。它還為研究其他細胞器開辟了許多新途徑。

細胞器的形成是按照連續的蛋白質招募事件的精確序列進行的。通過實時觀察這種組裝過程,可以更好地了解這些蛋白質在細胞器結構或功能中的作用。然而,要獲得具有足夠分辨率的視頻序列來分辨如此復雜的顯微元件,卻面臨著許多技術限制。

為更好地觀察細胞而充氣

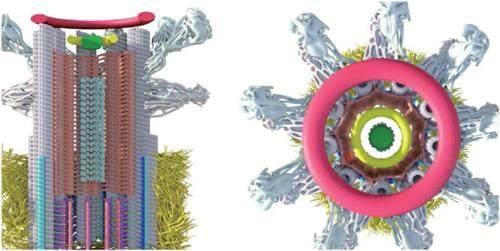

中心粒尤其如此,這個尺寸不到0.005毫米的細胞器由大約100種不同的蛋白質組成,分為6個亞結構域。直到幾年前,人們還無法看到中心粒結構的細節。聯合國大學理學院分子和細胞生物學系聯合研究主任保羅·吉夏爾和維吉妮·哈梅爾的實驗室利用膨脹顯微鏡技術改變了這一局面。這項尖端技術可以使細胞及其成分在不變形的情況下逐漸膨脹,這樣就可以使用傳統顯微鏡以極高的分辨率對它們進行觀察。

以如此高的分辨率獲取中心粒圖像可以確定蛋白質在特定時間的確切位置,但卻無法提供關于亞結構域或單個蛋白質出現順序的信息。該研究的第一作者、前聯合國工程師學會研究和教學人員馬林·拉波爾特利用膨脹顯微鏡分析了1000多個中心粒在不同生長階段的6個結構域中24種蛋白質的位置。

重組圖片,讓它們運轉起來

“在這項非常繁瑣的工作之后,我們進行了偽時間運動學重建。換句話說,我們能夠將中心粒生物發生過程中隨機拍攝的數千張圖像按時間順序排列起來,利用我們開發的計算機分析方法重建中心粒亞結構形成的各個階段。”這項研究的共同負責人維吉妮·哈梅爾解釋說。

這種獨特的方法結合了極高分辨率的膨脹顯微鏡和運動學重建,能夠首次建立人類中心粒的4D組裝模型。保羅·吉夏爾總結說:“我們的工作不僅加深了我們對中心粒形成的理解,還為細胞和分子生物學開辟了令人難以置信的前景,因為這種方法可以應用于其他大分子和細胞結構,研究它們在空間和時間維度上的組裝。” (綜合整理報道)(策劃/羅媛)