利用自制實驗儀器落實物理核心素養

黃佳雯

摘 ? 要:以發展學生物理核心素養為導向,巧用自制創新實驗教具,設計“神奇水瓶”“磁體相互作用演示儀”和“摩擦相互作用演示儀”,著力深化物理觀念,激活科學思維,提升科學探究能力,促進學生科學態度和社會責任意識的形成。

關鍵詞:物理核心素養;牛頓第三定律;教學創新設計;自制實驗儀器

引言

物理核心素養的提出是對三維課程目標的深化和發展,是實現從“教書”向“育人”的轉變[ 1 ]。它指的是學生在接受物理教育的過程中,逐步形成的適應個人終身發展和社會需要的必備品格和關鍵能力,是學生通過物理學習內化的帶有物理學科特性的品質[ 2 ]。而在高中階段,學生對物理學科產生厭學情緒的不在少數,教師過于重視知識的傳授是首要原因,其次是循規蹈矩地重現知識體系,并未站在更高的高度、更創新的角度去審視教材內容,何談培養學生的關鍵能力。而課堂是培養學生核心素養的主要戰地,教學設計更應契合培養學生物理核心素養的要求,引導學生用科學研究方法去認識和理解自然,養成科學思維的習慣,形成良好的科學態度和價值觀,增強科學創新意識和實踐能力。

在物理核心素養的指向下,本文以新魯科版(2019)高中《物理》(必修一)“牛頓第三定律”為例,將教材內容進行合理分割,力圖將提升學生物理核心素養的教學思想有效地融入物理教學實踐中去。

1 ?激趣激疑 ?高效產生物理問題

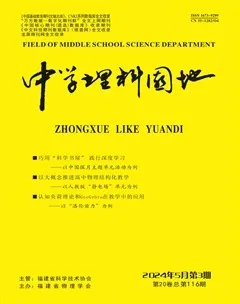

教師演示“神奇水瓶”(如圖1),即兩支吸管分別傾斜插入水瓶底部,將裝滿水的瓶子懸掛于支架上。由于大氣壓強,未松開瓶口軟塞時,則無水從管口流出,松開軟塞時,引導學生思考為何在“沒有外力”的作用下,水瓶竟然“自動”旋轉起來(如圖2)。

設計意圖:教師利用自制教具,課堂演示生動有趣的物理現象,引領學生主動思考,激發學生的好奇心與求知欲,達到激趣激疑的教學目的,同時也為后續的教學埋下伏筆。

2 ?巧用自制教具 ?實驗探究物理知識

基于學生現有知識水平,設計三個學生分組實驗活動,通過體驗和討論“火箭升空”、自制“磁體相互作用演示儀”和演示“摩擦相互作用演示儀”等,提升對相互作用力的相互性的認識,同時,實驗探究更有助于學生高效構建物理概念,讓學生始終將自己置于探索者的位置,在獲取知識的同時,隨著問題的不斷深入,一次次地經歷發現的過程,達到感悟物理知識、提升物理素養的目的。

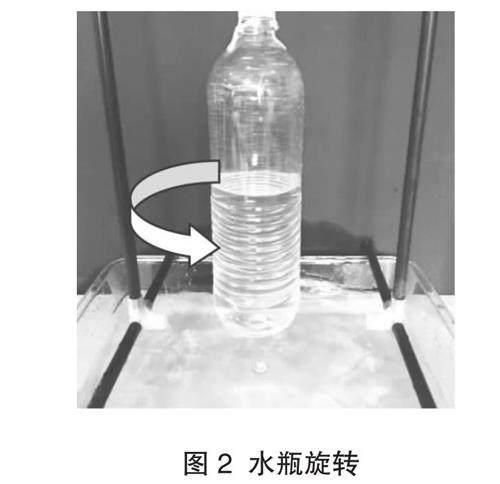

2.1 ? “火箭升空”定性分析相互作用力的關系

學生將氣球一端黏附在可自由滑動的細管上(如圖3),當松開鐵夾時,空氣就從氣球內往外噴,氣球則沿反方向飛出。利用類比法,教師引導學生小組討論火箭“一飛沖天”的原因。即火箭發動機點火后,推進劑在發動機的燃燒室里燃燒,產生大量高壓燃氣,氣體從發動機噴管高速噴出。依據牛頓第三定律,所產生的噴氣對火箭有反作用力,就使得火箭沿燃氣噴射的反方向前進。

2.2 ?定量探究磁場間相互作用力的關系

教師向小組發放條形磁鐵,學生將同名磁極相對,釋放雙手后,兩小車立即朝相反的方向運動開來,說明磁體間有著明顯的相互作用(如圖4)。那么,如何定量探究磁場間相互作用力的大小和方向?教師引導學生利用圓盤測力計進行教具設計,首先,使兩圓盤測力計尾端粘附兩塊鐵片(如圖5a);其次,進行表盤校零;爾后,放入硼化磁鐵(如圖5b),由于磁鐵間的相互作用力,可觀察到圓盤測力計的細桿被迅速拉動,指針立即發生偏轉(如圖5c),學生可直接讀出磁力的大小,同時根據指針偏轉方向相反,得出作用力與反作用力的關系,即二者大小相等,方向相反,作用在同一直線上。

2.3 ?定量探究摩擦相互作用力的關系

該階段學生已有一定的知識儲備,且具備良好的動手實踐、歸納分析及溝通合作等能力。但力的性質多種多樣,若物體間相互作用力為摩擦力時,如何定量計算其大小?教師展示“摩擦相互作用演示儀”,其主要由小車、彈簧測力計(量程為1 N)、玻璃管、定滑輪和毛面木板等實驗器材組成(見圖6)。教師引導學生邊觀察邊分析:當小車勻速運動起來時,車輪與毛面木板發生摩擦,這對相互作用力的性質實為摩擦力。對于小車而言,其所受細繩的拉力與木板給其的摩擦力(表示為F)是一對平衡力,二者大小相等,所以測力計B的示數大小便是F的大小。同理,對于木板而言,車輪給其的摩擦力(表示為F')也可從測力計A側直接讀出。由于小車受到細繩牽制,會與木板持續摩擦,當指針較為穩定之時,方可讀出A、B測力計的示數。啟動小車時,學生觀察到A側示數始終略小于B側示數(如圖7),由此產生疑問,教師可組織學生進行小組討論,其原因在于玻璃管與木板間也存在摩擦,玻璃管給木板的摩擦力與車輪給木板的摩擦力方向恰恰相反,A側示數實為二者合力,這導致A側示數偏小,存在0.1~0.15 N的差值。最后,教師引導學生進行歸納總結,即木板與玻璃管間絕對光滑時,兩側示數才相等。同時,無論是何種性質的力,當物體發生相互作用時,物體間的作用力和反作用力總是大小相等,方向相反,作用在同一直線上,其表達式為“F=F'”,它反映了物理世界普遍存在的對稱美,與運動狀態無關。

設計意圖:杜威曾言:“思維起源于直接經驗的情境”,有意義的學習活動離不開教學情境,好的物理教師應盡可能地將知識完整、生動地展現開來,止步于教材只會讓教師的教學思想固化,無法讓學生的思維能力和知識水平有“臺階式”上升。所以,教學設計需要用發展、創新的眼光來看待,發揮教師的創造力,利用生活中的瓶瓶罐罐做一些新穎實用的、現象明顯的、取材方便的、能激發學習動機的教學用具,用創新精神去影響學生的創新潛能。同時,自制教具使學生在思考中達到優化、發散和活躍思維的目的,突出了科學思維的有效滲透,提高物理課堂專注度,為學生充分理解后續內容打下良好的基礎。雖然,在理解和掌握上略微提高難度,但同樣賦予學生新的挑戰,加強學生對相互作用力大小關系的理解,落實培養科學思維的理念,讓學生親身經歷推理分析的認知過程,使實驗演示也成為培養學生物理核心素養的重要途徑。

3 ?學以致用 ?鞏固物理知識

3.1 ?課堂回顧,釋疑解難

首尾呼應,教師再次演示“神奇水瓶”,要求學生認真仔細地觀察其運動狀態,并將水瓶底部細節圖進行投影,學生根據牛頓第三定律,小組交流討論其制作原理。即在水瓶底端挖兩個對稱小孔,準備兩支等長且帶有斜面的吸管,兩支吸管整體呈中心對稱,并傾斜插入小孔中。當打開軟塞時,根據牛頓第三定律,水流從吸管口噴射而出,在水流的反作用力之下,水瓶便“自己”旋轉起來。

3.2 ?延伸課堂,鍛煉思維

教師在課堂結尾投影出“以卵擊石”的圖片,引導學生思考既然相互作用力其大小相等,為何雞蛋“粉身碎骨”,石頭卻“安然無恙”?組織學生進行課堂討論,既進行了知識的遷移和延伸,又鍛煉了科學思維。

設計意圖:課前留有的懸念本已激發學生的學習興趣和思維,而此時讓學生再次經歷“沖突”化解和發展的過程,給予了學生思維的啟迪,更鍛煉了未來探究學習的能力。回顧“神奇水瓶”,前后呼應的形式更好地加深學生對牛頓第三定律的理解,拋出的新問題也順利地激活學生“再發現”的學習欲望,充分利用學習經驗去完善和優化認知結構,利于學生核心素養的培養。

4 ?結束語

基于物理核心素養下的教學,需要打破傳統教學設計的墨守成規,擯棄因循守舊的教學理念,以培養學生科學思維,授予學生科學方法,形成科學態度和建立良好的社會責任感為重要指標,重視對教學內容的創新設計,力爭發展學生樂于觀察,勇于質疑,勤于動手和敢于探索的優良品質與關鍵能力。同時,物理核心素養的培養離不開創造性的教學,其不僅讓學生感悟深刻且收獲頗豐,更重要的是使學生的創新能力得以鍛煉,使創新精神得以培養,為學生終身發展奠定堅實的基礎。

參考文獻:

[1] 周祎,馬如寶.以問題為導向構建物理模型的過程:“自由落體運動”教學設計[J].物理教學,2018(7):19-22.

[2] 中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準[S].北京:人民教育出版社,2017:4.