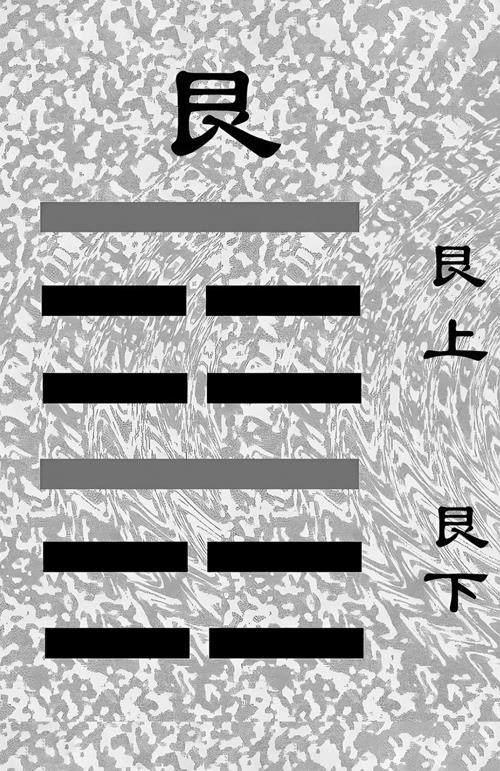

《周易》中艮卦的詩性智慧與詩體結(jié)構(gòu)

裴若冰

《周易》用作“卜筮”,是一部通俗卻深不可測的占卜之書,既形象生動地描述了世間萬物,也深刻地影響了中國文化的形成,并奠定了中國美學(xué)堅實的理論根基,而它的思想原理對于古代詩詞的比興創(chuàng)作也有一定的啟示意義。《周易》中的卦是由陰陽兩種卦象構(gòu)成的,它們根據(jù)特定的法則進行排列和組合,從而對自然界、人類社會的發(fā)展規(guī)律進行闡釋。艮卦是第五十二卦,本卦中所蘊含的中華先民的哲學(xué)智慧對后世產(chǎn)生了深遠影響。

一、詩性智慧

(一)詩性智慧的內(nèi)涵

18世紀意大利哲學(xué)家維柯是對詩性智慧進行研究的先驅(qū)。他所說的“詩性智慧”,是一種以想象力為基礎(chǔ)的思維方式,是人類歷史最早時期的野蠻原始人所創(chuàng)造的一個詩意的世界,它的獨特智慧就是沒有邏輯的力量,卻充滿了強烈的感官和豐富的想象力。此外,國內(nèi)學(xué)者也對詩性智慧作出了很多詮釋,如鄭琳的論文以維柯的《論意大利的古老智慧—從拉丁語源發(fā)掘而來》為例,探討了原始文化、詩性智慧與詩性美學(xué),對詩性智慧的思考路徑進行了梳理,并對維柯教育理念中詩性思維的實現(xiàn)作了扼要的總結(jié)。與以《新科學(xué)》為切入點不同,鄭琳而是以《論意大利的古老智慧—從拉丁語源發(fā)掘而來》為切入點,探索維柯話語中所蘊含的詩性智慧,從而更好地理解其內(nèi)涵。李洪潤的文章則主要是通過類比的方式,對維柯的詩性智慧和《詩》的“興”進行了比較,從而揭示了《詩》的“興”是對原始詩性智慧的繼承,從而證明其在“形”和“意”兩個層面上的作用。由此可見,中外學(xué)者對詩性智慧的解讀呈現(xiàn)出多種研究角度,并取得了豐碩的學(xué)術(shù)成就,都揭示出了詩性智慧的某些特征。

在此基礎(chǔ)上,“詩性智慧”應(yīng)該界定為:符合詩的特性的智慧。因此,詩性智慧是一種由現(xiàn)實境況引發(fā),含有豐富情感和想象,并指向美好的一種智慧。正如易曉明所說,存在兩種詩性智慧:一是早期人類身上所表現(xiàn)出來的,即人在尚無自我意識或自我意識較弱的情況下所呈現(xiàn)出來的,非對象化、非主體化的生命狀態(tài),這是質(zhì)樸性的詩性智慧;二是人在發(fā)展自我意識和理性的情況下,所表現(xiàn)出來的感性生命與邏輯理性、主體與客體的統(tǒng)一,這是成熟的詩性智慧。

(二)《周易》中所表現(xiàn)的中國化詩性智慧

《周易》作為十三經(jīng)之一,孕育于周代的巫卜文化,從周代政治領(lǐng)袖卜筮的典籍到思想豐富完備的群經(jīng)之首,是中華文化發(fā)展史上的重要一部,是體現(xiàn)中國思想特點與精神特質(zhì)的一部經(jīng)典之作,是中華文明發(fā)展史上的一部里程碑式著作。同時,《周易》也是古人探索人與自然、人與人之間關(guān)系的一種方式。在那個時代,由于生產(chǎn)力發(fā)展的局限以及人類想象力的貧乏,許多自然現(xiàn)象都被視為“怪力亂神”,這也折射出古人的強大的聯(lián)想力量,而這些意象、比喻的使用,也反映出古人質(zhì)樸的詩性智慧。當然,《周易》當之無愧作為中國詩性智慧的源頭,它的博大精深在千百年來已經(jīng)深植于每一位中華兒女的心中,它對中華民族的生存和發(fā)展有著巨大的影響。《周易》的這種詩性智慧既體現(xiàn)在文藝創(chuàng)作之中,又體現(xiàn)在人們的日常社會生活之中,是中國傳統(tǒng)文化的一種基本風(fēng)格,也是中國古代學(xué)術(shù)思想的源泉。

眾所周知,中國詩歌中不乏借景入情、寓情于理的作品,這種內(nèi)蘊深刻的“詩性”也體現(xiàn)于《周易》之中。宋朝陳骙在《文則》中有“易文似詩”之說,而傅道彬先生在其論文中稱:不是“易文似詩”,是“易文是詩”。事實上,我們可以從《周易》的艮卦中所寫的節(jié)奏和諧、寓意深刻的短句上,獲得一種語言簡潔而又富有內(nèi)涵的啟迪。因此,《周易》可以說是一本由“詩體”寫成的書,是一本飽含詩性智慧的文學(xué)經(jīng)典。

二、《周易》中艮卦的詩性智慧

《易經(jīng)》的第五十二卦—艮卦,下上,其形象如同兩座山峰疊加,象征著“抑止”的含義,揭示了對過度欲望的控制原則。《彖》曰:“艮,止也。時止則止,時行則行,動靜不失其時,其道光明。艮其止,止其所也。”《大象傳》又說:“兼山,艮;君子以思,不出其位。”這兩種釋義充分闡釋了靜的義理和空間的自覺。船山先生王夫之以價值判斷和合理性的角度來詮釋“行止”的深刻含蘊,他認為人的“行藏”“應(yīng)違”“作輟”“豐儉”“博約”“存察”,都是與“行”和“止”相對應(yīng)的具體表現(xiàn),而達到“行而不爽其止之正,止而不塞其行之幾”的境界—行為之間不沖突,就是由“當”和“時”來決定了。周廣友認為,艮卦中的“時”是一個人在做出某種決定時,所面對的客觀情況和機會,是一種在內(nèi)心深處進行觀察、思考和判斷的情況,是一種已經(jīng)被主觀化或者主客結(jié)合的情況,在這里,“時”不再是一種單純的客觀物質(zhì)的時間,而是一種對人的行為產(chǎn)生影響的主觀社會環(huán)境。

故,我們要明白,“止”應(yīng)當在行動尚未開始之前才能避免錯誤,也不會束手無策,無法恰如其分地停止或者過度追求,必然不愉快。只有當我們達到了不被外部事物影響,也不被個人欲望影響的兩忘境地,才能真正實現(xiàn)自我的超越。那么,對《周易》“艮”之卦爻辭及解讀如下:

“艮其背,不獲其身;行其庭,不見其人,無咎。”“艮”,是不聽從、停滯不前的意思。欲念侵入時就要立即制止,不要讓它繼續(xù)侵占到全部。穩(wěn)坐高堂者,在庭院中是看不到他的人影的,更不要說看見他在放浪江湖、游山玩水了,沒有罪責(zé)。《象傳》說:上下卦都是艮卦,像兩座山相繼阻擋,警示人們越過一步則進退失據(jù),這就是艮卦的取象。“艮其背”,就是于所不見處求安,通過逃避外部的誘惑來獲得心靈的平靜。從人體的結(jié)構(gòu)來看,背部是人體的一部分,它與人的雙眼近在咫尺卻又看不到,盡管可以有所欲望的事物是客觀存在的,但只要主體在近處,不與它接觸、不在它的感知范圍之內(nèi),不會受到干擾,就能達到“止”。這就是要避開外部所有的誘惑,達到心靈的寧靜的意義。君子由此領(lǐng)悟到,考慮解決問題的辦法時,不要超出自己的職權(quán)范圍和能力水平。

卦辭是對等均衡的兩個排比句。前一句是說欲念問題,一旦沾染上就要立即清理掉它,不能夠任其發(fā)展進而控制了自己的行為,否則就會悔之晚矣。后一句是說行為問題,嚴格約束自己的行為,就像不要出現(xiàn)在自己不應(yīng)該出現(xiàn)的地方一樣,使之完全符合自己的身份地位,“勿以惡小而為之”。我們讀史書就可以知道,國君的任何不適當行為,就會暴露其特別的喜好;一旦暴露出任何喜好,就會被別有用心的人加以利用。例如,《左傳·莊公二十七年》中的“天子非展義不巡守,諸侯非民事不舉,卿非君命不越竟”,諸侯出境是身處險地,故非朝、聘、會、盟不得出境。

“初六:艮其趾,無咎。利永貞。”初六,就像在腳趾運動以前就自覺停下來一樣,沒有罪責(zé)。可長久保持。《象傳》說:是沒有失去公認的規(guī)范。腳趾是動作之初始,就像在腳趾運動以前就自覺停下來一樣,其效果絲毫沒有顯現(xiàn)出來,等同于從起心動念時就停止了。該段象征行動在沒有發(fā)生之前停止就不會失當、沒有災(zāi)難,但必須長久堅守正道,才能有利。制止自己不合理的行為,最好從起心動念就開始,這樣更加容易,造成的損失也最小。要想做到這一點,非得有較高的修養(yǎng)不可,我們可以參照孔子所說的“非禮勿視,非禮勿聽,非禮勿言”,或可行之有效。

“六二:艮其腓,不拯其隨,其心不快。”六二,就像在小腿肚運動以前就自覺停下了一樣,使它不能夠支撐起大腿而繼續(xù)行動,這樣一來情緒是不會舒暢的。《象傳》說:是因為無法撤回已經(jīng)被接受了的想法。腳趾已經(jīng)行動了,再去制止小腿肚,難免會產(chǎn)生反抗情緒。反抗情緒就是不想收回已經(jīng)做出的行為,這是因為思想上已經(jīng)接受了。該段象征柔順中正,由于不能退一步聽從,不得不追隨,行走時顫動難止,如行事太急,不聽勸阻,以致悶悶不樂。應(yīng)止不止,勉強追隨他人,不會愉快。

“九三,艮其限,列其夤,厲熏心。”九三,就像在腰部運動以前就自覺停下了一樣,這樣做像撕碎了脊背上的肉一樣難受,有潛在危險的欲念像煙火炙烤一樣影響著人的思緒。《象傳》說:是因為像身臨山巔一樣的處境已經(jīng)讓他陶醉其中了。“厲”與“危”都有危險的意思,但是二者有區(qū)別。“厲”,是指石頭下的蝎子,潛在的危險;“危”,是指身處山巔而產(chǎn)生的恐懼,步步驚心。整個人已經(jīng)被欲念完全控制了,既像被熏暈了一樣,又像陶醉了一樣,只見到位高之好,卻想不到樹大招風(fēng)。這時候再去制止行動,就像去撕裂他脊背上的肉一樣,其痛苦和反抗是可想而知的。該段象征與上下左右的人都不能和諧相處,以致上下叛離,左右決裂,當然危險,內(nèi)心極度不安。及時停止,不會眾叛親離。

“六四:艮其身,無咎。”六四,就像要停止妊娠一樣,沒有罪責(zé)。《象傳》說:要像停止身體各個部分的共同運作一樣。“身”的本義是婦女腹部隆起,懷胎孕子。《詩經(jīng)·大雅·大明》:“大任有身,生此文王。”婦女在妊娠階段,身體各個部分的機能運作都要讓位于胎兒的生長發(fā)育,為胎兒提供營養(yǎng)、提供保護。即使如此盡心竭力,也要馬上停止,即“無咎”。該段象征停在應(yīng)該停的地方,能自我控制,不妄動,就不會有災(zāi)禍。人要懂得審時度勢,自制理性。

“六五:艮其輔,言有序,悔亡。”六五,就像在上牙床運動以前就自覺停下了一樣,言辭獲得了先后條理,懊惱消失。《象傳》說:是因為言辭沒有偏離符合大家心意、合乎社會公義的標準。“輔”與“車”分別指上、下牙床,牙是說話的輔助器官之一,在說話的過程中牙齒運動,下牙床動、上牙床不動。所以,“輔”代表被動,就是說受到別人影響,還在附和的階段,沒有到主動發(fā)聲階段。在問題的初級階段,還沒有造成巨大的影響的時候,及時停止,是可行的。因為改正問題的思想壓力大大減輕了,容易再回歸到正確的軌道上來。該段象征在緊要關(guān)頭停下來,小心說話,合時合位,這樣就不會有煩惱和遺憾了,同時說話也要有所思考,有所把握,有所分寸。

“上九:敦艮,吉。”上九,能夠用推己及人、換位思考的理念來自律,吉祥。《象傳》說:這樣做就能夠可靠地停止。此為艮卦的主爻。敦艮之道,如同“己所不欲,勿施于人”一樣,是可以終生踐行的人生信條。該段象征最后的堅持最重要,也最吉祥,謹慎敦厚才能“止于至善”,得積之厚,得止之終;保持冷靜,行止有序;抑止邪欲,獲得善終。

三、《周易》中艮卦的詩體結(jié)構(gòu)

《周易》,這本古老的智慧之書,它的文字如同行云流水,蘊含著深邃的哲理。它不僅在內(nèi)容上洋溢著詩性般的智慧,更在表達形式上展現(xiàn)了一種獨特的詩體結(jié)構(gòu)美。這種詩體以簡潔的語言、精巧的結(jié)構(gòu)形式和平仄和諧的節(jié)奏感,給人以強烈的藝術(shù)享受。特別是艮卦,它在《周易》中詩性的結(jié)構(gòu)表達尤為顯著,主要體現(xiàn)在兩個方面:

(一)復(fù)沓結(jié)構(gòu)的運用

復(fù)沓,又稱為復(fù)疊或復(fù)唱,源自《莊子·田子方》,它是一種傳統(tǒng)的藝術(shù)表達手法,通過在句中固定句式但換用不同的詞組來傳達信息。在艮卦中,這種手法被巧妙地運用到極致,每一句都只換用一個詞語,但這樣的變化卻能使整個卦象的意義層次分明,環(huán)環(huán)相扣。通過“艮其……”這樣的句式的引用,整個卦象既保持了詩卦的連續(xù)性,又避免了過度復(fù)雜的結(jié)構(gòu)帶來的閱讀困難,其如同一首完美的詩章,每一節(jié)都緊密相連,充滿了詩意與韻律。

(二)比喻手法的運用

艮卦中使用了腳趾、小腿肚、腰部、腹部懷孕、牙床等身體部位來描述其論點。人如果無法在某些重要階段和時刻及時停止下來,就會釀出大災(zāi)禍。其中最為典型的是“六四:艮其身,無咎”。此爻辭顯然是使用比喻的手法,說明即使已經(jīng)像婦女妊娠一樣精心運作和全身心投入了,也要果斷停下來,這樣才能避免后續(xù)問題的拖累,免除后遺癥。

本文以艮卦為例,分析了《周易》中反映的詩性智慧和詩體結(jié)構(gòu)。從艮卦中,我們可以看到它所蘊涵的哲理。在平時的生活中,我們不管做任何事情都要懂得“知止”,站好自己的立場,不逾越規(guī)矩和禮儀,就不會有過錯和不必要的憂慮與煩惱。總之,對艮卦的論述體現(xiàn)了中國人的詩意智慧,這種詩意的根源就在于《周易》中蘊藏的最深層的文化內(nèi)涵與人生智慧。