失落的音符

三土

黑內爾Model 33 軍訓氣槍是一支歷史意義和設計地位都被低估的武器

黑內爾品牌的誕生和發展

黑內爾(Haenel,又譯為海奈爾或亨乃爾)是一個擁有悠久傳統的德國品牌,由黑內爾公司(C.G.HaenelCo.)創建。

1840年,曾在皇家普魯士步槍廠工作過的卡爾·戈特利布·黑內爾,在聚集了很多槍械制造從業者的小城市蘇爾,成立了一家同樣從事槍支制造的私營企業,開始生產以自己姓氏為品牌的武器。

黑內爾公司最早生產軍用步槍,包括M1841前裝擊發步槍等型號,并藉此賺得了第一桶金,與此同時也制造安索爾明機獵槍等狩獵和運動武器。公司創立之初,正處于第一次工業革命的全盛時期,同黑時也是槍械設計和生產方式變革的關鍵階段。身兼商人和槍匠雙重身份的黑內爾,率先采用近代化方式,對零件制造、組裝和檢驗工序進行改進,同時十分強調設計和工藝的創新。該公司制造的槍械除突出功能和實用性,以及質量上乘外,外形、結構也別具一格,新穎而不張揚,因此逐步得到市場的認可。到1870年時,黑內爾公司已經發展成為蘇爾最大的槍械工廠,產品遠銷歐洲各地。

黑內爾公司極為注重發現和引進人才。1888年,他們簽約引進了卡爾·威廉·艾特。艾特既是資深槍匠,又是當時的世界射擊冠軍,發明了專門用于競賽射擊的艾特單發槍。此類武器不僅線條流暢優美,而且能夠在不借助任何工具的情況下拆卸和重新組裝,即使主彈簧斷裂,也可以在沒有槍匠幫助的情況下進行更換。由黑內爾公司生產的基于艾特專利的競賽手槍和步槍,一度在歐洲非常流行。艾特本人在公司不僅參與設計和生產,還負責檢驗出廠的每一支武器,直至他1923年去世為止。

雨果·施邁瑟(1884~1953年)在武器設計方面的成就頗豐,但其在二戰期間及之后的特殊經歷也經常引發爭議

黑內爾公司的創始人卡爾·戈特利布·黑內爾

黑內爾公司逐步發展成為蘇爾周邊最大的槍械工廠。圖為1890年左右的廠區全貌

卡爾·威廉·艾特設計的艾特單發競賽手槍,線條流暢優美,結構十分獨特

黑內爾公司最著名的Logo——帶有“HAENEL”銘文的箭頭,一直是產品質量和性能的保證

1890年左右,黑內爾家族將公司出售,但在相當長一段時間內仍參與公司生產經營。此后,黑內爾公司又多次易手,但品牌含金量始終不變,人們只要看到槍身上的商標——帶有“Haenel”銘文的箭頭和在鐵砧前鍛劍的鐵匠形象,就會知道這定是一支設計新穎、制造精良、堅固可靠的武器。

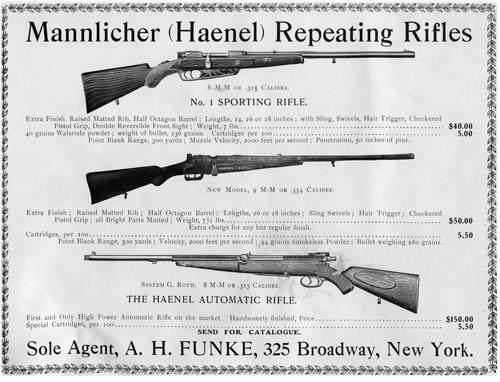

黑內爾公司最成功的產品,當屬曼利夏-黑內爾狩獵步槍。該槍的基礎是Gewehr88即M1888委員會步槍,該槍作為軍用步槍只被德國陸軍列裝了大約10年,但根據它改進而來的狩獵和運動武器,卻一直暢銷全世界。奧地利斯太爾公司率先將其改裝成一種狩獵步槍,即著名的曼利夏-舍瑙爾M1903。黑內爾公司緊跟其后,先后推出了M1900、M1909狩獵步槍,大部分采用標準的8×57mm軍用步槍彈(早期.315口徑,而非后來的.323口徑),也有使用專門的9×57mm(.354口徑)狩獵步槍彈的型號。這些步槍的特點是槍管后部為八角形,有些安裝有萊曼瞄準鏡和勞倫斯背帶,并改用毛瑟風格、帶有鉸鏈底板的盒式彈倉。該公司此前已經在生產M1892栓動步槍以及M1899半自動步槍等民品,并從1894年起通過新澤西州的奧斯卡·黑塞公司出口到美國市場。這種基于軍用武器的狩獵步槍在美國廣受歡迎,在1914年之前,它們充斥著西爾斯百貨商店的運動步槍目錄,而且價格遠超美國的同類產品。以1902年為例,一支曼利夏-黑內爾M1900步槍售價24.5美元,而美國本土生產的溫徹斯特M1895杠桿步槍只賣17.5美元。

艾特競賽步槍、手槍以及曼利夏-黑內爾系列狩獵步槍,一直制造到1939年二戰開始之際。它們既為德國的運動武器行業樹立了標桿,也為黑內爾公司積累起雄厚的資本,助推該公司迅速成為德國槍支制造業的典型代表之一。

雨果·施邁瑟與黑內爾

黑內爾公司引進的另一位大師級人物就是大名鼎鼎的雨果·施邁瑟,也即本文主角Model33軍訓氣槍的直接設計者。他在黑內爾工作20多年,在很長一段時間內,他的個人通訊地址一直是“德國圖林根州蘇爾市哲學街5號”。

雨果·施邁瑟出生在耶拿,但從小便在黑內爾公司所在的蘇爾生活。他的父親路易斯·施邁瑟(1848~1917年)也是一位槍械設計師,在伯格曼公司位于蘇爾的工廠負責輕武器研發和生產。小施邁瑟小學畢業后,即以學徒身份在父親所在的工廠里工作,并很快顯示出了過人的才華。18歲時,他便參與了伯格曼“火星”手槍的設計,而到21歲時,就開始獨當一面。1915年,他提交了“塹壕用機關槍”MG15的設計方案,空槍質量僅12.9kg,而且結構比當時的MG08/15氣冷式機槍更為簡潔,因此獲準列裝。接下來,他又設計出世界上第一支“真正意義上”的沖鋒槍——MP18Ⅰ,1918年被德軍采用。雖然該槍裝備過遲,無助于改變德國戰敗的命運,但仍對早期沖鋒槍乃至步兵戰術的發展產生了深遠影響。

戰后締結的《凡爾賽和約》,對德國進行了嚴厲的經濟和軍事制裁,伯格曼公司的沖鋒槍業務也隨之受到致命打擊。雨果·施邁瑟仍打算繼續從事自動武器的設計工作,因此與其兄弟漢斯·施邁瑟一起,在蘇爾創建了奧哈默科赫工業公司,但因為《條約》的限制,公司經營前景并不明朗。為此,他決定與黑內爾公司進行合并,由后者全權負責奧哈默科赫公司的商業事務,施邁瑟兄弟則成為黑內爾的股東,自此開啟了雙方長達20年的合作關系。黑內爾公司之所以同意這樁交易,同樣也是受到戰敗及經濟蕭條的影響,但該公司一直保留有民用業務板塊,情形略好。

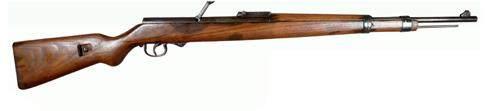

一支定制版黑內爾-曼利夏M1909狩獵步槍,口徑為8×57mm,當年是黑內爾公司的王牌產品

雨果·施邁瑟到黑內爾公司后的第一件作品,是一款采用自由槍機式原理的6.35mm民用袖珍自動手槍,即施邁瑟Ⅰ型手槍。該槍實際上是以老施邁瑟在1910年獲得的英國第20660號專利為基礎,但改進了槍管固定和分解的方法。該槍相當于勃朗寧M1906、毛瑟M1910和澤納(Zehner)手槍的綜合體,但更注重使用的安全性。由于特色不夠鮮明,該槍和之后的改進版施邁瑟Ⅱ型手槍銷售情況一般。

不過,黑內爾公司能夠在一戰之后重新崛起,很大程度上要歸功于施邁瑟兄弟。二人憑借出色的個人能力,證明這次合并是一次真正的雙贏。1928年,雨果·施邁瑟推出了MP18的改進型MP28Ⅱ沖鋒槍。該槍不僅獲得了德國警方的訂單,還出口到南非、中國、西班牙和日本,并在西班牙內戰中經受了實戰考驗。同年,雨果·施邁瑟成為公司首席設計師和技術總監,漢斯·施邁瑟擔任銷售總監,同時負責原材料管理,兄弟二人已經成為黑內爾公司實際上的掌控人。

1933年納粹上臺后,位于蘇爾和澤拉-梅利斯的10家武器生產企業合并成“蘇爾-澤拉-梅利斯武器制造聯合體”,根據軍方需求來統一協調生產。1934年,雨果·施邁瑟又設計了MP34Ⅲ以及MP36Ⅲ兩款沖鋒槍,均未投入量產,但MP36Ⅲ奠定了后來的MP38/MP40復進機構的基礎。此時,施邁瑟在機緣巧合之下結識了赫爾曼·戈林元帥的副手、德國空軍技術總監恩斯特·烏德特,并結下深厚友誼。恩斯特后來成為施邁瑟重要的商業伙伴之一,通過恩斯特,施邁瑟甚至可以對德國高層的軍工生產決策施加影響,這為他后來的一系列成功奠定了基礎。與此相應地,1935年之后,黑內爾公司的產量出現了巨大增長。

當年紐約一家槍商銷售黑內爾狩獵步槍的產品目錄,可見其產品包括.315、.354等多種口徑和型號,售價最低的1號步槍也有40美元,而最高的M1899半自動步槍則達到150美元

1941年,雨果·施邁瑟再次設計出了MP41沖鋒槍,但未能競爭過MP40沖鋒槍,主要用于出口并少量裝備警察。但真正讓他青史留名的則是StG44突擊步槍,由施邁瑟和黑內爾共同創造的一款“顛覆性”步兵武器。1938年5月,德國陸軍武器辦公室(WaA)啟動了使用中間威力槍彈的全自動武器的研制計劃。施邁瑟于1939年下半年開始相關工作,次年完成原型設計,并按照降低成本、方便量產的實用主義思路不斷進行完善,在1942年初拿出了名為MKb42(H)的樣槍,“MKb”代表“自動卡賓槍(MaschinenKarabine)”,“H”則代表黑內爾。在隨后的測試中,MKb42(H)擊敗了沃爾特公司提供的MKb42(W),獲得了軍方的最終認可。經歷了生產中的不斷改進之后,施邁瑟的設計最終成為大名鼎鼎的MP44/StG44,由此誕生的“突擊步槍”這一概念隨后在世界范圍內傳播開來,至今仍然是世界上絕大多數軍用步槍設計所遵循的基本方向。

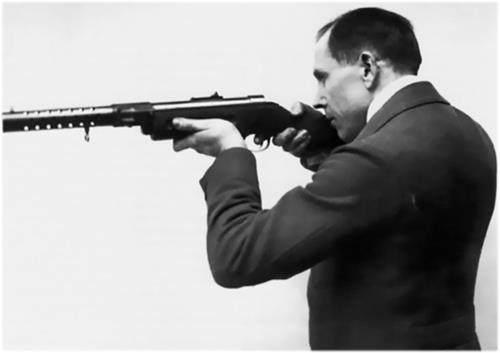

雨果·施邁瑟和他設計的MP18Ⅰ沖鋒槍。該槍在伯格曼公司的產量只有1.7萬支,但奠定了施邁瑟在自動武器領域的根基和方向

施邁瑟Ⅰ型6.35mm自動手槍性能中規中矩,特色不夠鮮明,共生產了約4萬支

由MP18Ⅰ沖鋒槍改進而成的MP28Ⅱ在西班牙內戰中得到廣泛應用

黑內爾的氣槍產品

黑內爾公司的一個重要經營特點是,除完成與當局簽訂的軍品合同之外,一直堅持狩獵和運動步槍、氣槍等民品的研發和生產,這樣既能最大限度利用產能,又可盡量避免時局導致軍方訂單變化對公司收入帶來的不利影響。因此,在黑內爾公司工作的早期階段,施邁瑟兄弟先后和保爾·科赫等人合作,將相當一部分精力放在為公司生產更加賺錢的氣槍甚至自行車零件上。這也是當時歐洲槍械廠商通行的做法,比如英國韋伯利-斯科特公司的首席設計師威廉姆·喬治·懷廷,就設計過多款韋伯利氣手槍。

由于黑內爾公司的檔案大部分在二戰結束時損毀,現在已經很難搞清在1945年之前該公司究竟研制和生產了哪些種類和型號的氣槍,以及具體的銷售量。根據曾在黑內爾公司擔任高級工程師的厄恩斯特·迪特爾的記錄以及近年來愛好者所收集的實物顯示,1926年該公司的產品銷售目錄中有黑內爾ModelⅠ/Ⅱ/Ⅲ/Ⅶ和ModelⅩⅩⅩ共5種類型的氣步槍,1937年版目錄又增加了ModelⅣ、ModelⅥE等型號,加上Model33,二戰爆發之前研制和生產的氣步槍至少有21個不同型號,此外還有包括黑內爾Model28、Model50在內的4種以上的氣手槍。

恩斯特·烏德特是一戰期間德國2號王牌飛行員,二戰期間官至空軍上將,因與戈林等人分歧嚴重于1941年11月自殺。雨果·施邁瑟雖依靠與其私人關系為公司掙得了更多訂單,但也因此一直無法從與納粹高層有染的丑聞中擺脫出來

雨果·施邁瑟設計的最后一款沖鋒槍——MP41,主要用于出口并少量裝備警察

蘇聯在二戰結束時從德國獲得的MKb 42(H)樣槍之一

這些產品中最廣為人知的有兩種,一種是Model28氣手槍,另外一種則是Model33氣步槍。兩者都是雨果·施邁瑟的作品,他還為此申請了一系列專利。Model33正式名稱為“黑內爾運動33型”(HaenelSportModel33),與該公司此前生產的絕大部分氣槍都不相同,是一支采用“栓動”結構、彈匣供彈、可連續發射的氣槍。它的最大特點在于其外形,與二戰期間德國陸軍使用的Kar98k步槍非常相似,除硬木槍托和合金彈匣外,其余零部件均為鋼鐵材質,因此無論是外觀、質量還是手感,都與真正的Kar98k相差無幾。除少量對民間銷售外,該槍的主要用途也并非“運動”,而是代替真正的軍用步槍,用于青少年的軍事訓練。

為什么要設計這樣一支帶有濃厚軍事風格的訓練氣槍?這和當時德國的政局變化有密切關系。面對割地賠款的恥辱和戰后的持續動蕩,各階層民眾都希望能夠重建一個強大的德國。納粹黨利用這種心理,極力煽動民族復仇主義,借機不斷擴大自己的勢力。為爭取青少年群體、培養后備梯隊,1922年納粹成立了阿道夫·希特勒少年沖鋒隊,灌輸納粹思想并進行軍事訓練。1926年重建后,改名為希特勒青年團,重點招募和訓練18歲以下的男青年。到1930年,增設德國女青年聯盟和德國少年團,成員年齡下限降低到10歲,使得青年團總人數首次超過2.5萬人。1933年,希特勒上臺,進入“第三帝國”時期,考慮擴張需要開始著手重建軍隊,大量補充人員和技術裝備,青年團的規模也急劇擴張,達到230萬人。1935年3月,德國實行普遍義務兵役制后,從1936年起強制性要求所有10~19歲的“雅利安”青少年必須加入青年團,當年年底總人數突破500萬人,此時青年團已經成為一個隨時準備為戰爭輸血的后備兵團。

氣槍在德國擁有悠久的生產歷史,黑內爾公司只是諸多制造廠商之一。圖為該公司早期生產的Model Ⅰ彈簧氣步槍,采用撅開式結構,發射4.5mm 空竹形氣槍彈,其槍托一側鑲有早期產品特有的金屬銘牌

為提高訓練的逼真度,Model 33 氣步槍的外觀、質量還是手感,都與真正的Kar 98k 步槍極為相近

黑內爾公司二戰期間最著名的兩款氣槍之一——Model 28R 彈簧氣手槍,發射4.5mm 空竹形氣槍彈。該槍亦由雨果·施邁瑟設計,共生產了2.5 萬支

Model 33 氣步槍的供彈具是一種特殊的單排彈匣,安裝在前托下方。“DRP”意即“德國專利”。通過對比手指可以發現,這種彈匣體形非常小

933年納粹上臺后,希特勒青年團的規模急劇擴張,迫切需要大量訓練武器

黑內爾Model 33訓練氣槍不僅成本低、耗費少,而且安全性高,非常適于少年兒童的射擊訓練

如此龐大的準軍事組織,自然需要大量訓練用武器。但對于正在重新武裝的德國來說,武器匱乏的問題始終存在,在1939年再次組建46個師時,已經調撥了所有的基干師淘汰下來的陳舊裝備,加上一部分奧地利和捷克斯洛伐克制造的武器,才將這些新組建的部隊勉強武裝起來,連步槍也難有可撥給各級青年組織的余量。在這種情況下,不得不采購一些用于青少年軍訓的訓練氣槍。相對于軍用步槍或運動步槍來說,這些氣槍本身以及使用的耗材都十分便宜,對訓練場地的要求也沒有正規靶場那樣高,有助于降低訓練成本。它們盡管功能簡單,但對于讓受訓者掌握基本射擊技能的要求來說已經足夠。黑內爾Model33就是在這樣的背景下出爐的。當然,雨果·施邁瑟本人不見得對希特勒和納粹有好感,但作為一名經歷了一戰失敗的德國人,他肯定希望看到德國再次強盛起來。另一方面,這些訂單對于黑內爾公司的經營是極為有效的補充。從這一點上來說,施邁瑟和黑內爾公司都是1930年代德國重新武裝和軍事崛起的獲益者。(待續)