鄉村振興背景下郟縣“仝盧馬”美麗鄉村建設現狀

摘 要 改善鄉村人居環境是國家鄉村振興戰略中的重要內容。為提升人居環境功能性,保護和傳承地方鄉風民俗,以河南省郟縣“仝盧馬”美麗鄉村建設規劃及人居環境村莊整治為例,分析其面臨的生態景觀格局破碎,水體資源未得到充分利用;建筑形式生搬硬套,民居建筑文化特質缺失;生活配套設施滯后,人居生活環境短板明顯等問題,并針對問題提出遵循生態優先,促進三生空間協調發展;保護與修復并行,保留民居風貌的歷史文化與鄉土特色;景觀環境提質增效,實現人居環境的功能性提升等建議。

關鍵詞 鄉村振興;村莊整治;整治措施;河南省郟縣

中圖分類號:F327 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.07.036

鄉村振興戰略是黨的十九大提出的一個重要部署,而農村是鄉村振興中的一個重要因素。2018年,中共中央、國務院發布《農村人居環境整治三年行動方案》,確定以建設美麗宜居村莊為導向,以農村垃圾、污水治理和村容村貌提升為主攻方向,加快補齊農村人居環境突出短板,為全面實現鄉村振興打下堅實基礎[1]。村莊整治是鄉村振興戰略的重要手段,通過制定科學的規劃,農村生態環境得到改善、農民生活質量得到全面提升[2]。

河南省郟縣總人口約61萬人,其中50%以上的人口居住在農村,農村人居環境能否改善決定了其能否實現全面推進鄉村振興的目標。目前,郟縣農村人居環境總體偏差,缺乏具有引領性的規劃來指導農村環境改善,“仝盧馬”作為郟縣城鄉結合部的村莊,對其開展規劃整治對提高郟縣農村人居環境、建設美麗鄉村具有引領示范作用。

1 "“仝盧馬”概況

“仝盧馬”隸屬郟縣渣園鄉,是由縣二號鄉道串聯起的仝樓、小盧寨、馬鴻莊3個村莊的合稱,其東距郟縣縣城3 km,西距渣園鄉1.5 km,現狀總人口2 712人,用地面積為93.23 hm2。“仝盧馬”所處區域地勢較為平坦,東北有崗丘,西南部地勢稍低,境內水資源豐富,青龍湖自北向南穿越村莊南側,自然資源豐富,氣候暖溫。鄉境內屬典型農業區,土地大部分被開墾,植被多為人工植被。“仝盧馬”被生態田園包裹,自然環境狀況良好。

2 "現存問題

2.1 "生態景觀格局破碎,水體資源未得到充分利用

“仝盧馬”整體布局較為分散,沿主要交通要道布局,公共空間沿公路呈條狀分布。廣闊渠、青龍湖與南水北調工程構成的兩河一渠一湖的水利格局,并沒有在村莊建設中得到充分利用。

2.2 "建筑形式生搬硬套,民居建筑文化特質缺失

“仝盧馬”建筑風格雜亂,村容村貌較差,多以自建房為主,新舊形式各異,間距狹窄,縱向層次雜亂,閑置廢棄房屋較多,布局散亂。部分建筑磚墻、裝飾上的傳統元素丟失,缺乏統一風格及當地特色。

2.3 "生活配套設施滯后,人居生活環境短板明顯

村莊公共設施配套不足,缺乏衛生室、商業設施、村民活動空間及綠化廣場等,無法滿足居民的日常需求。村內空地隨處可見生活垃圾,衛生狀況較差。景觀環境自然無序,植被多為人工植被,農林用地主要為農田、菜地、林地、半荒植物地及少量的草地。此外,二號公路及青龍河兩側植物種植混亂,種類單一,景觀效果雜亂無章,無法突出當地的植被景觀特征和村莊特色風貌。

2.4 "傳統民俗面臨消失,延續郟縣民俗迫在眉睫

村莊民俗文化淡化,沉淀不深。郟縣剪紙、茶食文化、村莊歷史風物記錄傳承丟失、消亡,鄉村特有的風土人情逐漸淡化,甚至消失。

3 "“仝盧馬”村莊整治規劃方案

3.1 "基于生態優先,促進三生空間協調發展

3.1.1 "優化生態空間

村莊整治堅持生態優先原則,以保護現有生態景觀資源為前提,合理改造利用,提升整體生態景觀價值[3]。構建紅綠兩帶,聯動城鄉發展。通過修復河道兩側的河岸景觀空間,增加相連的步道系統,點亮灰綠的濱水林地。通過增加穿梭于濱水濕生植物和鄉土喬木之間的自行車道,實現城鄉聯動,營造綠色的村莊環境[4]。

3.1.2 "優化生產空間

以“萬里茶路出彩鄉村”為規劃目標,打造綠色、休閑游覽觀光主線,構建高品質產業結構,立足現狀發展基礎,在保障規劃期內糧食供應能力的前提下,重點發展蓮藕種植、真菌養殖和精品苗木培育等農業特色主導產業[5]。開展農業文化科普、研學旅行等教育示范,建設農業生態文化公園[1]。

3.1.3 "優化生活空間

圍繞基礎設施和生活環境兩個方面進行空間優化。1)按照《河南省村莊規劃導則(試行)》《美麗鄉村建設指南》要求,合理規劃村莊,科學布局,合理劃分生活區域和生產區域,優化山、水、道路及建筑之間的關系,完善道路系統,整治房前屋后環境,改造農村戶用廁所,加強公廁衛生無害化處理,補齊基礎設施短板,優化生活空間環境[1]。2)保護歷史文化、地域特色、傳統民居和鄉村風貌,體現“城市品質、鄉村味道”。

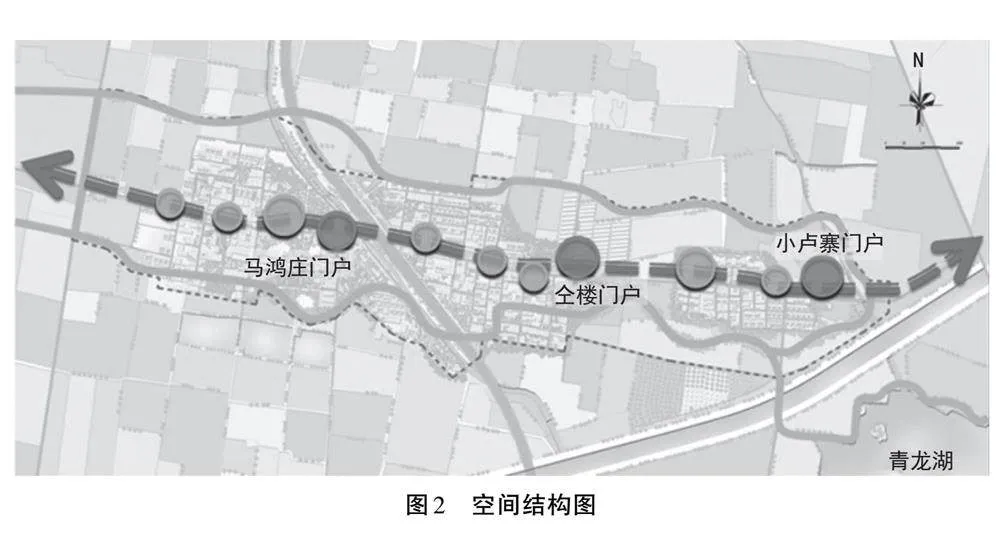

3.2 "保護與修復并行,保留民居風貌的歷史文化與鄉土特色

建筑風貌整治貫徹“延續現狀風貌,提升整體品質,保留良好資源,拆除更新違章違規建筑”的整治原則,村莊立面結合實際,通過統一色彩、新增門樓、增加檐口、增彩壁畫等措施美化建筑立面,并與周圍環境相協調(見圖1)。立足實際使用者的需求,提升人居環境質量,整合村落特色,從而傳承延續農村傳統文化內涵與地方特色[1]。

3.3 "景觀環境提質增效,實現人居環境的功能性提升

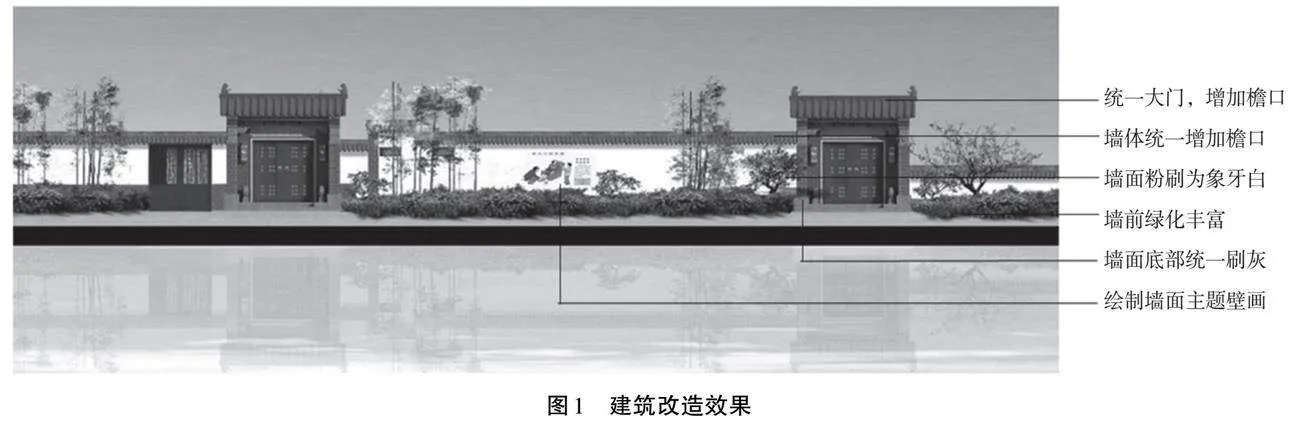

3.3.1 "以線串點,以公路景觀為主線,營造生活化的游憩空間

基于營造良好農村自然生態建設景觀空間環境,以穿行步道為主線,沿道路綠化布局景觀空間節點,以線串點,打破空間單一性,提升道路空間層次感,將自然環境景觀引入景觀空間。借助村莊主干道二號公路構筑形成“三門八窗一線”的空間格局,具體結構見圖2。

“三門”即“仝盧馬”3個村莊入口各設置一個富有地域特色的形象入口;“八窗”是沿二號公路利用建筑隙間設置5個口袋公園及3個文化健身廣場。其中,5個口袋公園主要利用鄉土材料廢棄物建造而成,彰顯鄉愁與環保特色;3個健身廣場可兼作農作物曬場,同時通過增設健身器材,滿足村民運動休閑的要求。

3.3.2 "建設公共活動中心,營造村莊文化認同

保留仝樓現有文化健身廣場,并在馬鴻莊和小盧寨分別新建1個面積為1 000 m2的文化健身廣場,美化環境的同時為村民休閑健身聚會提供場所。文化健身廣場設計應遵循以下原則。1)生態原則。生態風雨連廊圍繞廣場自然延伸,喬木下設置座椅等,通過延續鄉村風貌元素,將廣場融入自然村莊環境中。2)人性化原則。根據村民活動需要,配建文化活動室、運動場、健身設施等,在健身廣場邊界,結合村文化亭周邊,增設黨建宣傳欄,將黨建宣傳教育融入鄉村生活。

3.3.3 "完善均衡公共服務設施,提升整體生活質量

結合長遠建設發展需求,規劃新建面積為1 000 m2公共停車場,布局在村支部周邊的閑置空地,既滿足日常公共停車需求,又能減少對村民生產生活的干擾。隨著村民精神文化生活的豐富,夜間休閑活動頻率加大,因此在村莊主干道、河道、文化廣場等區域增設節能環保路燈,方便村民開展休閑活動。

3.4 "融入文化內涵,地方鄉風民俗韻味的保護及傳承

3.4.1 "強化鄉村地方風格,還原村莊特色

強化鄉村地方風格,不僅要處理好街道、水系、房屋的整體關系,還要注重材料的細節、質感。鄉土建設中將鄉土石作為原料,維系農家風貌,尊重和保護當地傳統習慣,保留院落種植果蔬和晾曬的生活習慣。

新建住宅風格,在選材、配色方面要與地方風格協調,延續地方特色。例如,可清理小盧寨村南土屋中的雜物,路網鋪設青石板,放置一些石磨石碾、石凳、水缸,墻上掛燈籠、玉米、辣椒等,恢復農村勞作場景,還原風貌特色。

3.4.2 "非遺文化植入生活,建構村落文化場景

在農村現有文化基礎上,充分挖掘文化底蘊,引入當地特色非遺文化,提高農村生活質量,將非遺文化融入農村生活常態。在村莊整治中保存和延續鄉村生活中積極、重要的非物質傳統,如馬鴻莊大桶器表演、孫氏打鐵鋪、剪紙藝術等,立足傳統民俗文化和生活元素構建鄉村文化場景,喚起村民鄉村生活的歸屬感與幸福感。

4 "結語

村莊整治是新時期農村建設的重要工作,在郟縣渣園鄉“仝盧馬”美麗鄉村建設工作中,基于當地村莊資源優勢和生態特性,提出生態優先、三生空間協調發展的村莊環境整治路徑。“仝盧馬”應充分利用當地的特色資源,挖掘當地萬里古茶道特色地域文化,圍繞“萬里茶路出彩鄉村”規劃目標,以綠色精品、休閑觀光為主線,優化農業產業結構,加快農業新品種、新技術、新設施的應用,提高農業效益,全面發揮農業生產、生態、生活功能,建設綠色產品生產基地和具有田園文化內涵的自然、質樸的現代農業觀光區。重點發展鄉村旅游業,并依托鄉愁水街,打造集特色餐飲、工藝品展銷、旅游接待等于一體的旅游景點,完善服務設施,增加休閑項目。尊重農民意愿,堅持保護與發展相結合,確保農村經濟可持續發展。

參考文獻:

[1] " 韋峰,魏娜,王晨.鄉村振興背景下的美麗鄉村人居環境整治實踐:以信陽市夏家沖建設試點為例[J].建筑經濟,2022,43(2):516-520.

[2] " 袁晨.歷史文化村落活化視角下場所營建策略研究:以嶗山區大石村為例[D].青島:青島理工大學,2017.

[3] " 閔忠榮,洪亮.新型城鎮化背景下的江西省丘陵地區中心村規劃編制探索:以南昌縣垱上中心村為例[J].老區建設,2016(12):6-8.

[4] " 白世偉.區域資源整合背景下的“美麗新村”規劃實踐與對策研究:以浙江省下姜村為例[D].西安:西安建筑科技大學,2015.

[5] " 鄧春.共生視角下鄉村生產空間重構研究:恒和村實證[D].重慶:西南大學,2017.

(責任編輯:敬廷桃 "張春雨)