四角蛤蜊(Mactra veneriformis)殼色分布及貝殼金屬元素含量特征分析

賀文聰 黃庚胤 梁健 陳麗梅 郭永軍

摘? ? 要:為了探究四角蛤蜊貝殼中顏色分布以及金屬元素含量特征,本試驗以天津大港和東疆港地區四角蛤蜊(Mactra veneriformis)紫色和白色殼色群體為研究對象,采用體視顯微鏡觀察法、原子吸收光譜儀(AAS)測定法,比較分析不同殼色貝殼著色分布特點,以及2個地區紫色、白色殼色四角蛤蜊的棱柱層、珍珠層的金屬元素含量組成,全面了解不同殼色群體之間金屬元素含量的異同點。結果表明:四角蛤蜊紫殼群體的殼內側比殼外側顯示出更深的紫色,紫色色素主要分布于貝殼棱柱層與角質層、棱柱層與珍珠層的交界處;Na元素和K元素在大港地區的2個殼層中,紫色群體含量均顯著高于白色群體,Mg元素在2個地區2個殼層中,紫殼含量均顯著高于白殼。綜上,四角蛤蜊貝殼中顏色分布在殼層交界處,Mg元素可能與四角蛤蜊的紫殼形成有關。

關鍵詞:四角蛤蜊;殼色;棱柱層;珍珠質層;金屬元素

中圖分類號:S917.4? ? ? ? ?文獻標識碼:A? ? ? ? ? DOI 編碼:10.3969/j.issn.1006-6500.2024.05.007

Analysis of Shell Color Distribution and Metallic Elements of Shells in Surf Clam (Mactra veneriformis)

HE Wencong, HUANG Gengyin, LIANG Jian, CHEN Limei, GUO Yongjun

(Tianjin Key Laboratory of Aqua-ecology and Aquaculture, College of Fisheries, Tianjin Agricultural University, Tianjin 300384, China)

Abstract: To explore the color distribution and metallic elements contents characteristics in Mactra veneriformis,? this experiment focused on the purple and white shell populations of Mactra veneriformis in the Dagang and Dongjiang Port areas in Tianjin. We analyzed the coloring distribution characteristics and the contents of four metallic elements in prismatic layer and nacreous layer of shells from purple and white color in surf clam (Mactra veneriformis) by stereomicroscope observation and atomic absorption spectrophotometry (AAS). The shell color of the inner side of purple groups appeared deeper than the outer side, and the main part of the color was distributed at the junction of the prismatic layer with the horny layer and the prismatic layer with the nacreous layer. The Na and K contents in purple groups were obviously higher than those in white groups in both shell layers, Dagang area. The content of Mg in purple groups was significantly higher than those in white groups in both shell layers in both two areas. In conclusion, the color distribution in Mactra veneriformis was at the junction of the shell layer, and the element of Mg might be related to the formation of the purple shell of the four cornered clam.

Key words: Mactra veneriformis; shell color; metallic elements; prismatic layer; nacreous layer

四角蛤蜊(Mactra veneriformis),隸屬于瓣鰓綱(Lamellibranchia)、異齒亞綱(Heterodonta)、簾蛤目(Veneroida)、蛤蜊科(Mactridae),俗稱白蜆子、沙蛤、沙蜊、白蛤,分布于中國、韓國、日本,在我國以遼寧、山東、江蘇的連云港沿海產量較多[1]。目前四角蛤蜊的自然群體有2種不同殼色,分別為紫色和白色,2種顏色群體比例約為1∶3。顏色多態性指的是在自然環境中,同一物種的不同群體或同一群體中的不同個體呈現2種或2種以上可遺傳的分離且不連續的顏色表型[2]。在海產經濟貝類中,殼色多態性普遍存在,目前已有研究集中在長牡蠣(Crassostrea gigas)[3]、文蛤(Meretrix meretrix)[4]、三角帆蚌(Hyriopsis cumingii)[5]、硬殼蛤(Mercenaria mercenaria)[6]等方面。貝類漂亮的殼色不僅能夠顯著提升其商品價值,某些貝類的殼色還與存活、生長、發育、抗病力等數量性狀相關[7-9]。目前已經以殼色為目標性狀,在長牡蠣、扇貝、菲律賓蛤仔等貝類中培育出多個貝類新品種[10-12]。

關于貝類殼色的成因已有一些報道,貝類的殼色不僅受遺傳基因的調控,也受環境因素和餌料等的影響[13]。孫祥山等[14]對青蛤 F1 殼色分離情況及底質對殼色表達的影響進行了統計和分析,結果顯示,青蛤的白、紫殼色能夠真實遺傳,泥質底使殼色變淡并降低了紫殼個體百分率,沙質底則有利于紫色殼色的表達。有研究表明,貝類殼色的成因還與貝殼中的金屬元素含量有關,貝殼中的某些金屬元素以離子形式存在于棱柱層中,與棱柱層中的有機色素卟啉結合,形成金屬卟啉,從而影響貝殼顏色形成[15]。一般來說,貝殼分為三層,貝殼最外層為角質層,主要由硬化蛋白質組成,厚度極薄;貝殼的中間層為棱柱層,而最內側為珍珠層[16]。貝殼色素主要分布在棱柱層和珍珠層中[17],不同分層中重金屬的分布也可能存在差異[18]。鄒柯姝等[18]研究了黑殼、金殼、紅殼、白殼合浦珠母貝棱柱層和珍珠質層的金屬元素含量,結果發現,4種殼色棱柱層和珍珠質層中的金屬元素含量均存在差異。目前關于貝殼不同分層中金屬元素含量的研究很少,對四角蛤蜊殼色分布的特征未見相關報道。

本研究以四角蛤蜊為研究對象,用體視顯微鏡觀察法、原子吸收光譜儀(AAS)測定法測定了天津大港和東疆港2個地區紫色、白色2種殼色群體棱柱層和珍珠質層中4種重要的金屬元素含量,比較分析了貝殼著色分布特點和2個地區紫色、白色殼色群體珍珠質層和棱柱層金屬元素含量差異,以期為四角蛤蜊貝殼殼色的形成與金屬元素含量之間的關系提供有價值的依據。

1 材料和方法

1.1 試驗材料

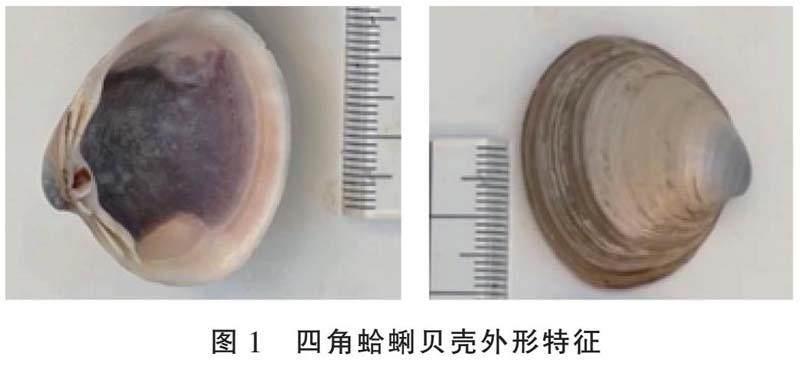

本研究所用四角蛤蜊為1齡貝,分別于2023年7月6日和2023年7月8日采自天津市濱海新區大港附近灘涂(38° 46′49.17″N,117° 35′ 30.64″E)、天津東疆港親海公園(39° 2′25.51″N, 117° 49′ 0.95″E)(圖1)。本研究共采集到四角蛤蜊紫色394個,白色1 306個,紫色與白色比例約為1:3。除去貝表面多余泥沙和水草等雜質后,置于水箱(60×40×30 cm)中暫養3 d,待其適應環境后,從每個四角蛤蜊殼色群體中隨機選取15只,把貝殼表面附著物及淤泥洗刷干凈后,測量殼長、殼高、殼寬等,并稱量濕質量(表1)。

1.2 試驗儀器與設備

本研究所用試驗儀器與設備有電子分析天平(METTLER TOLEDO AL204)、電熱恒溫鼓風干燥箱、體視顯微鏡(OLYMPUS CORPORATION SZX2-ILLT)、微波消解儀(Mars5,美國CEM公司出品)、原子吸收分光光度計(PinAAcle 900H)。

1.3 橫切貝殼的制備與觀察方法

從每個四角蛤蜊殼色群體中取殼色具有代表性的樣品,把貝體表面附著物及淤泥洗刷干凈后,避光保存備用。去除貝殼軟體組織后,用自來水清洗干凈,自然風干。保留完整的貝殼樣品,拍攝其表面特征,將其分為頭、軀干和邊緣三部分,沿殼頂到腹緣的最大距離(如圖2黑色虛線所示)進行切割,將待鑒定的貝殼固定在粘土上,橫切面朝上,與水平面平行。

采用體視顯微鏡觀察法觀察貝殼。將在粘土上固定好的貝殼置于體視顯微鏡的操作臺中央,調節光線亮度和鏡頭清晰度,觀察貝殼橫切面,分別拍下在2.5×和8×鏡頭下的橫切面圖像。

1.4 貝殼粉末的制備與消解方法

參照文獻[18]的方法制備貝殼粉末,用微波消解儀消解法進行消解。用打磨工具磨去貝殼角質層,并分開棱柱層和珍珠層,用粉碎機粉碎樣品后,將樣品粉末過200目篩,并置于稱量瓶中,在電熱干燥箱中105 °C干燥3 h,用電子分析天平稱質量(精確到0.000 1 g),分裝備用。

準確稱取已干燥好的樣品約0.1 g(精確至0.000 1 g),若不足0.1 g,按實際質量記錄。將稱好的樣品放進聚四氟乙烯消化管底部。先用滴管加入4滴蒸餾水潤濕樣品,防止過度反應,再用滴管加入8 mL優級純硝酸。擰緊罐蓋,套罐放入消解儀,進行試轉,檢查轉盤是否正常。選擇適當的工作條件進行消解。設置如表2所示的微波消解程序,進行消解。待液體純凈即為消解完畢。

1.5 四角蛤蜊貝殼金屬元素的測定方法

本研究均采用國家標準的測定方法[19-21]。配制(5+95)硝酸溶液、(1+99)硝酸溶液,用鐵、鉀、鎂、鈉4種元素的標準溶液(1 000 mg·L-1,國家標準樣品,GSB 04-1726-2004、GSB 04-1733-2004、GSB 04-1735-2004、GSB 04-1738-2004)分別制備鐵、鉀、鎂、鈉標準系列溶液。

1.6 數據處理

本研究利用原子吸收分光光度計操作軟件Winlabs 32 for AA、Winlabs 32 offline進行金屬元素測定,利用Winlabs 32 for AA制作各金屬元素的標準曲線,利用標準曲線計算得出各樣品中對應金屬元素的含量,利用Excel、SPSS 25.0軟件進行四角蛤蜊棱柱層與珍珠質層金屬元素含量數據處理及所測定元素之間、4個殼色群體之間、2個殼層、2個地區的單因素方差分析。

2 結果與分析

2.1 四角蛤蜊的殼色分布特征

圖3、圖4為四角蛤蜊的整體殼色表現,從左到右分別為由深到淺的殼色排列,各種類型的顏色之間存在過渡類型,呈現出各種紫色。對于紫色個體,紫色的紋路及走向清晰,與生長線平行。左右兩殼中,所有紫殼個體的紫色區域是完全對稱的,包括形狀、大小、位置、顏色深淺(圖5)。貝殼不僅外面為紫色,其內面也呈紫色,且內殼面殼色較外殼面更深。從紫色個體的殼頂處看,通過紫色的著色部位與生長線判斷,紫色著色部位最早出現于殼頂兩側,隨著生長過程逐漸向軀干部延伸。

2.2 四角蛤蜊各殼層中色素的分布

對貝殼的頭、軀干和邊緣3個部位分別進行觀察,根據體視顯微鏡拍攝的貝殼橫切面情況可以看出,貝殼的著色沿生長線方向存在,且著色區域在頭、軀干和邊緣部位分布不同。從紫色貝殼橫切面看,著色部位在貝殼的頭部存在于棱柱層與珍珠層的交界處,同時,角質層內側也為紫色,紫色的相鄰區域為白色;在軀干部顏色分布更加規則和明顯,從角質層內側到珍珠層內側的分布依次為紫-白-紫-白-紫,著色部位同時存在于棱柱層與角質層、棱柱層與珍珠層的交界位置;在貝殼的邊緣,顏色沿生長線方向分布,到殼緣消失(圖6)。

從白色貝殼橫切面看,棱柱層的中間層較為透明,中間層兩側與其他層交界的部位較為不透明,角質層與珍珠層較為不透明(圖7)。

2.3 四角蛤蜊貝殼金屬元素含量比較分析

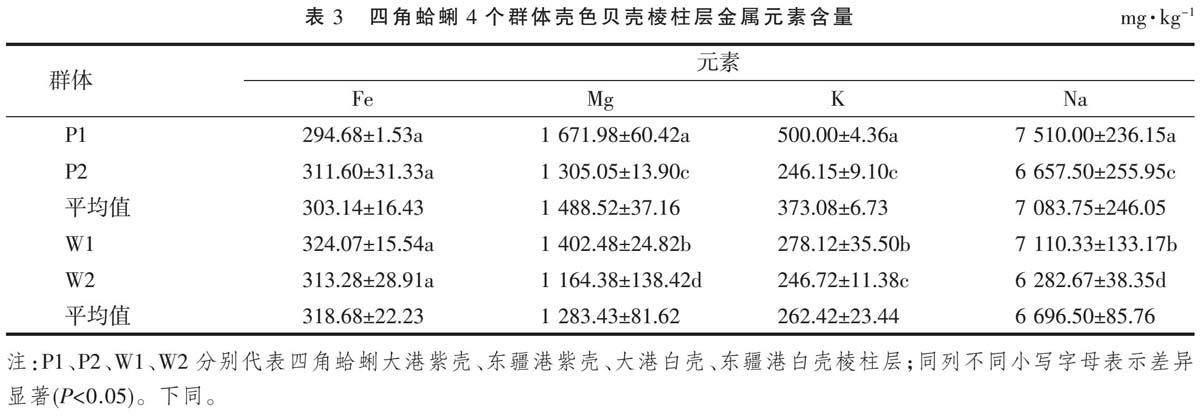

2.3.1 四角蛤蜊貝殼棱柱層金屬元素含量 由表3可知,四角蛤蜊4個群體貝殼棱柱層的Fe元素含量排序為W1(白殼大港)>W2(白殼東疆港)>P2(紫殼東疆港)>P1(紫殼大港);Mg元素含量排序為P1>W1>P2>W2;K元素含量排序為P1>W1>P2>W2;Na元素含量排序為P1>W1>P2>W2。Fe元素在2地紫色貝殼及白色貝殼中含量平均值分別為303.14、318.68 mg·kg-1;Mg元素分別為1 488.52、1 283.43 mg·kg-1;K元素含量分別為373.08、262.42 mg·kg-1;Na元素在4種元素中含量最多,在紫色貝殼中平均含量為7 083.75 mg·kg-1,白色貝殼中平均含量6 696.5 mg·kg-1。2個地區4個群體的四角蛤蜊金屬元素含量在貝殼棱柱層中存在不同程度的區別。以上結果表明,在棱柱層中,Fe元素含量在大港和東疆港2個地區、不同殼色中都無明顯差異;Mg元素含量在上述2個地區中,紫殼均顯著高于白殼(P<0.05);K元素含量在大港地區紫殼中顯著高于白殼(P<0.05);Na元素含量在2個地區中,紫殼均顯著高于白殼(P<0.05)。

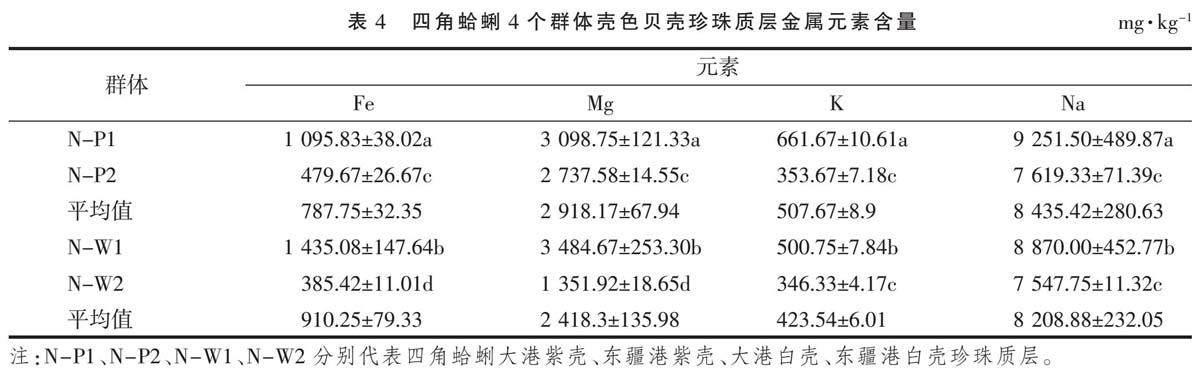

2.3.2 四角蛤蜊4個群體貝殼珍珠質層金屬元素的含量 由表4可知,四角蛤蜊4個群體貝殼珍珠質層的Fe元素含量排序為N-W1(白殼大港)>N-P1(紫殼大港)>N-P2(紫殼東疆港)>N-W2(白殼東疆港);Mg元素含量排序為N-W1>N-P1>N-P2>N-W2;K元素含量排序為N-P1>N-W1>N-P2>N-W2;Na元素含量排序為N-P1>N-W1>N-P2>N-W2。在珍珠質層中,大港地區的4種元素含量均大于東江港地區的含量。Fe元素在2地紫色貝殼及白色貝殼中含量平均值分別為787.75、910.25 mg·kg-1;Mg元素分別為2 918.17、2 418.3 mg·kg-1;K元素在4種元素中含量最少,分別為507.67、423.54 mg·kg-1;Na元素在4種元素中含量最多,在紫色貝殼中平均為8 435.42 mg·kg-1,白色貝殼中平均8 208.88 mg·kg-1。以上結果表明,在珍珠質層中,Fe、Mg元素含量在不同地區、不同殼色之間都存在顯著差異,在大港地區含量白殼均顯著高于紫殼(P<0.05),在東疆港地區紫殼均顯著高于白殼(P<0.05);K、Na元素含量在大港地區紫殼中顯著高于白殼(P<0.05),在東疆港并無明顯差異。

3 討論與結論

3.1 四角蛤蜊貝殼顏色分布特征分析

四角蛤蜊在自然條件下有紫色和白色2種殼色。自然環境下,貝類著色面積和深淺、殼面花紋和顏色都有差異[10]。孫祥山等[14]研究表明,從殼頂兩側紫色區域與生長線判斷,所有紫殼個體的紫色區域最早出現于殼頂兩側的殼緣,紫色出現得越早,則相連得越早,殼頂處白色區域越小。吳雨晨[22]研究發現,青蛤紫色貝殼的著色區域交替出現,紫色色素主要存在于珍珠層與貝殼棱柱層交界處的珍珠層中。本研究發現,四角蛤蜊紫色貝殼不僅外面為紫色,其內面也呈紫色,且內殼面的顏色和外殼面相比更深。內殼顏色越深,殼外部顏色也隨之加深,色素均沿生長線方向分布,著色區域在頭、軀干和邊緣部位分布特征有所不同,在頭部主要存在于角質層內側和珍珠層內側,處于棱柱層與這兩層的交界地帶,顏色間隔排列,與在軀干部分的分布特征一致;在邊緣部分沿生長線方向逐漸失去顏色,這與吳雨晨[22]的研究結果相似。此外,四角蛤蜊白殼在紫殼著色部位的對應位置,顯示出和其他殼層有差異的較為透明的白顏色。這說明無論是紫色還是白色殼色,在不同殼層呈現出的顏色都是有區別的。

3.2 四角蛤蜊貝殼棱柱層和珍珠質層金屬元素含量差異分析

貝殼的角質層主要由硬質蛋白組成,位于貝殼的外表面,通常較薄且透明[23-24]。棱柱層在貝殼形成過程中起著重要的作用,通常由有機物質和無機物質組成,可提供一定程度的力學保護。棱柱層的形成和排列方式可以影響貝殼的外形和紋路,層中有機物質可以調節貝殼內部礦物質的沉積和結晶過程,從而影響貝殼的成分和結構[25-27]。珍珠質層是貝殼中一系列薄而均勻的碳酸鈣鹽層,層間夾雜著有機質,如蛋白質和多糖等,保護貝類內部軟組織不受外界侵害,層中有機物質可以調節鈣碳酸鹽礦物的沉積和結晶,影響珍珠質層的形成速度和質地,從而影響珍珠的品質和外觀等[26,28]。研究表明,紫貽貝殼中Fe元素含量約200 mg·kg-1,牡蠣貝殼中Fe元素含量約為270 mg·kg-1[29];青蛤貝殼中Mg元素含量最高,其含量在紫色和白色殼色中分別為12 mg·kg-1和11 mg·kg-1[22],合浦珠母貝中Fe元素在棱柱層和珍珠質層的含量約為90、60 mg·kg-1[18]。本研究中,四角蛤蜊珍珠質層金屬元素含量較高,同種金屬元素在四角蛤蜊的4個群體殼色棱柱層中呈現不同的含量,且在不同殼色四角蛤蜊之間存在顯著差異(表3)。四角蛤蜊4個群體殼色珍珠質層中4種金屬元素的含量存在顯著差異(表4)。原因可能是四角蛤蜊的珍珠質層殼色產生差異。

3.3 四角蛤蜊貝殼金屬元素含量與殼色分析

研究表明,貝殼中一些金屬元素以離子形式存在于棱柱層中,對棱柱層的形成產生影響,另一部分金屬元素可以與棱柱層的有機色素中的卟啉結合形成金屬卟啉[15]。不同金屬元素結合形成的金屬卟啉呈現出不同的顏色,而且隨著各種金屬元素的含量不同,金屬卟啉顯示的顏色也會有所不同[17]。因此,金屬元素的含量差異可能反映出某種金屬卟啉的含量差異,而貝殼棱柱層中金屬卟啉可能使其顯示不同的色調。研究表明,不同殼色中所含的金屬元素含量不同。金武等[30]研究表明,梨形環棱螺青色貝殼中Mg含量顯著高于紫色貝殼,紫色殼中Fe元素含量顯著高于青色殼,推測Mg和Fe可能與殼色形成有關。鄒柯姝等[18]發現,合浦珠母貝金殼品系中Mg含量顯著高于其他品系,推測Mg可能與合浦珠母貝金殼的形成存在關聯;而合浦珠母貝紅殼中Fe含量顯著高于其他品系,從而推測Fe可能與合浦珠母貝紅殼的形成有關。

本研究發現,多種金屬元素在四角蛤蜊的同一個體貝殼的棱柱層中同時存在,表明棱柱層中多種金屬卟啉的共同作用可能是導致四角蛤蜊個體間顏色差異的一個因素。此外,2個地區不同殼色四角蛤蜊棱柱層中金屬元素含量的差異均表明,不同殼色貝殼對金屬元素的沉積能力也存在差異。在大港和東疆港兩地四角蛤蜊群體的棱柱層和珍珠質層中,Mg元素含量在紫殼中含量均高于白殼,且存在顯著差異(P<0.05)。因此,筆者推測Mg元素可能與四角蛤蜊紫殼的形成相關。除此之外,Na元素含量在2個地區的棱柱層中,紫色群體含量顯著高于白色(P<0.05);K元素含量在2個地區的紫色和白色殼色棱柱層中也存在顯著差異(P<0.05),紫色群體K元素含量高于白色。由此推測,K元素可能與四角蛤蜊棱柱層顏色差異的形成相關。

綜上所述,四角蛤蜊殼色的分布特征為,色素主要沿生長線方向分布,色素在頭及軀干部分同時存在于棱柱層與角質層、棱柱層與珍珠層的交界位置,邊緣逐漸失去顏色。四角蛤蜊棱柱層和珍珠質層殼色產生差異的原因之一可能是金屬元素相對質量分數的差異,Mg可能與四角蛤蜊紫色殼的形成相關。

參考文獻:

[1] 朱立靜. 三種海洋經濟動物的遺傳多樣性研究[D]. 蘇州: 蘇州大學, 2010.

[2] 管云雁, 何毛賢. 海產經濟貝類殼色多態性的研究進展[J]. 海洋通報, 2009, 28(1): 108-114.

[3] 朱怡靜, 李琪, 張景曉. 5種殼色長牡蠣不同組織中金屬元素的分析與評價[J]. 水產學報, 2018, 42(9): 1358-1366.

[4] 田鎮, 張志東, 陳愛華, 等. Cu2+對文蛤紅殼色選育系及自然群體抗氧化能力的影響[J].水產科學, 2022, 41(1): 62-68.

[5] 呂高倫. 三角帆蚌生長和殼色專門化品系選育效果及臀角放射肋長作為新生長性狀的評價[D]. 上海: 上海海洋大學, 2023.

[6] 王元寧, 李華煜, 孟良, 等. 三種殼色硬殼蛤 (Mercenaria mercenaria) 的生長性狀差異及通徑分析[J]. 海洋科學, 2023, 47(8): 23-32.

[7] NEWKIRK G F. Genetics of shell color in Mytilus edulis L. and the association of growth rate with shell color[J]. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, 1980, 47(1): 89-94.

[8] CHROMANSKI J, STILES S. Observations on self-fertilization in the bay scallop Argopecten irradians[J]. Journal of Shellfish Research, 1995, 14(1): 268.

[9] VON BRAND E, KIJIMA A, FUJIO Y. Shell color polymorphism and growth in the Japanese scallop, Patinopecten yessoensis[J]. Tohoku Journal of Agricultural Research, 1994, 44: 67-76.

[10] 葛建龍. 長牡蠣殼色性狀選育及其遺傳學分析[D]. 青島: 中國海洋大學, 2015.

[11] 張國范, 劉述錫, 劉曉, 等. 海灣扇貝自交家系的建立和自交效應[J]. 中國水產科學, 2003, 10(6): 441-445.

[12] 趙洪恩, 張金世, 黃麗紅, 等. 關于瑪瑙鮑的探索與研究[J]. 水產科學, 1999, 18(6): 3-6.

[13] 張躍環, 閆喜武, 張澎, 等. 貝類殼色多態的研究概況及展望[J]. 水產科學, 2008, 27(12): 680-683.

[14] 孫祥山, 趙炳然, 黃經獻, 等. 青蛤殼色遺傳初步研究[J]. 上海海洋大學學報, 2015, 24(1): 44-52.

[15] 張蘊韜. 卟啉及金屬卟啉對珍珠顏色的貢獻及致色機理研究[D]. 北京: 中國地質大學(北京), 2006.

[16] CHEN P Y, MCKITTRICK J, MEYERS M A. Biological materials: Functional adaptations and bioinspired designs[J]. Progress in Materials Science, 2012, 57(8): 1492-1704.

[17] 叢日浩, 李琪, 葛建龍, 等. 長牡蠣4種殼色家系子代的表型性狀比較[J]. 中國水產科學, 2014, 21(3): 494-502.

[18] 鄒柯姝, 張殿昌, 郭華陽, 等. 4種殼色合浦珠母貝貝殼棱柱層和珍珠質層7種金屬元素質量分數的比較分析[J]. 南方水產科學, 2015, 11(3): 74-79.

[19] 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會, 國家食品藥品監督管理總局. 食品安全國家標準 食品中鉀、鈉的測定: GB 5009.91-2017[S]. 北京: 中國標準出版社, 2017.

[20] 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會, 國家食品藥品監督管理總局. 食品安全國家標準 食品中鎂的測定: GB 5009.241-2017[S]. 北京: 中國標準出版社, 2017.

[21] 中華人民共和國國家衛生和計劃生育委員會, 國家食品藥品監督管理總局. 食品安全國家標準 食品中鐵的測定: GB 5009.90-2016[S]. 北京: 中國標準出版社, 2017.

[22] 吳雨晨. 青蛤紫色殼色形成原因初探及相關基因克隆表達分析[D]. 連云港: 江蘇海洋大學, 2022.

[23] YARRA T, RAMESH K, BLAXTER M, et al. Transcriptomic analysis of shell repair and biomineralization in the blue mussel, Mytilus edulis[J]. BMC Genomics, 2021, 22(1): 437.

[24] YAO Z T, XIA M S, LI H Y, et al. Bivalve shell: not an abundant useless waste but a functional and versatile biomaterial[J]. Critical Reviews in Environmental Science and Technology, 2014, 44(22): 2502-2530.

[25] WEINER S, ADDADI L. Crystallization pathways in biomineralization[J]. Annual Review of Materials Research, 2011, 41: 21-40.

[26] ADDADI L, JOESTER D, NUDELMAN F, et al. Mollusk shell formation: a source of new concepts for understanding biomineralization processes[J]. Chemistry, 2006, 12(4): 980-987.

[27] CHECA A G, CARTWRIGHT J H E, S?NCHEZ-ALMAZO I, et al. The cuttlefish Sepia officinalis (Sepiidae, Cephalopoda) constructs cuttlebone from a liquid-crystal precursor[J]. Scientific Reports, 2015, 5: 11513.

[28] MARIE B, JOUBERT C, TAYAL? A, et al. Different secretory repertoires control the biomineralization processes of prism and nacre deposition of the pearl oyster shell[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2012, 109(51): 20986-20991.

[29] 唐小華, 宋文東. 紫貽貝殼與牡蠣殼及珍珠的氨基酸和微量元素比較分析[J]. 農村經濟與科技, 2016, 27(1): 109-110, 113.

[30] 金武, 聞海波, 馬學艷, 等. 2種殼色梨形環棱螺貝殼7種金屬元素質量分數比較分析[J]. 中國農學通報, 2019, 35(21): 148-151.