谷物的生長三階段

凌麗君

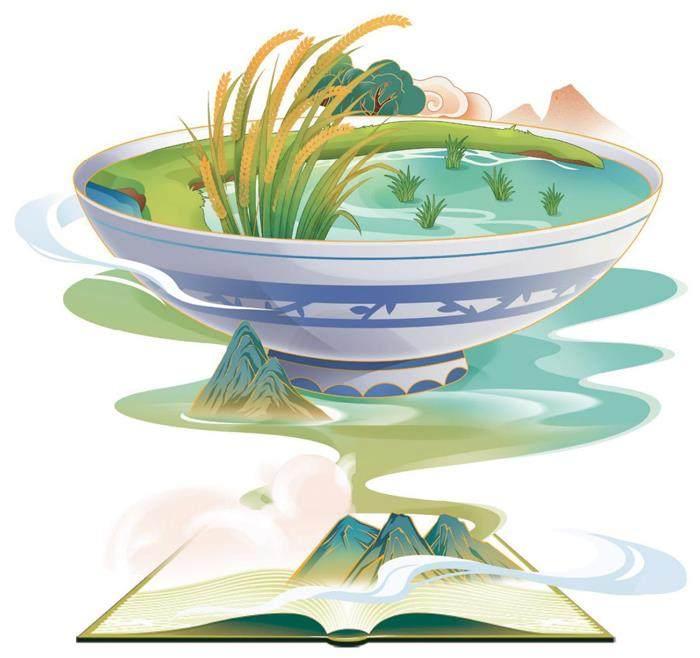

農耕時代,農作物尤其是谷物生長得好壞,決定著百姓的溫飽。因此,谷物的種植也是古人最為重要的一項工作。通過漢語中的字詞,我們可以看到,在古人眼里,谷物的生長,猶如人類從幼兒到青少年再到中老年一樣,有著不同的成長階段。

谷物從剛生長出來,一直到沒有抽穗開花之前,古人都稱之為“苗”。“苗”的金文字形寫作? ? ,上面的? ? 是“草”,下面的? ? ?是“田”,表示長在地里的草一類的植物。當然,這種“草”可不能鋤掉,它可是要開花結果實的。說起“苗”,大家可能會想起一個耳熟能詳的故事——拔苗助長。這個故事最早出自《孟子》這部書。說的是宋國有個農夫,看著自己的禾苗長得很慢,非常焦慮,就想著幫它們一把,于是把地里的禾苗都往上拔了一點。回家后,他還在家人面前邀功:“今天可把我累壞了,我把禾苗都拔高了。”他的兒子一聽,大驚失色,趕忙跑到地里查看,果不其然,禾苗都已枯死了。我們都知道事物的生長要符合自然規律,禾苗想要長得快,得有充足的雨水、光照以及肥沃的土壤,就像小朋友長個子一樣,要有充分的睡眠、運動以及營養均衡的飲食。孟老先生最初講這個故事,其實就是想告訴大家一個道理,違反客觀規律,強求速成,反而會把事情搞壞了。

禾苗一旦抽穗開花,就意味著進入新的成長階段了。古人用“秀”來記錄這個階段。“秀”字,無論是現代漢字還是古代的小篆? ,它的字形中都有“禾”。在現代生活中,你也會經常用到“秀”,比如“山清水秀”“秀麗”“清秀”,這些詞主要表達的是美麗,好像都和禾苗沒有關系。今天我們就可以來解決這個疑惑了,“秀”字最初的詞義其實就與它的字形相關,表示谷類抽穗開花。唐代詩人聶夷中有一首《田家》詩:“父耕原上田,子 (zhǔ)山下荒。六月禾未秀,官家已修倉。”詩中的“秀”就是抽穗開花的意思。整首詩講父親在山上耕田,兒子在山下鋤荒。田中的禾苗還沒有抽穗開花,官府就已經修好糧倉,等著征收農民的糧稅了。詩人借此詩反映唐朝末年農民遭受官府嚴重剝削的社會現實。

由于植物的穗一般高出植物的莖葉,處于最上端,所以后來“秀”也可形容人的才能、知識等方面的出眾,比如最好的等級稱為“優秀”,才學出眾的人稱為“秀才”。最初,“秀才”的意思和“英才”相同,后來才成為讀書人的統稱。

谷物的花朵都是小小的,如果不細心觀察,你不一定會發現它們。微風吹過,你還能聞到陣陣清香,這香里帶著農人對豐收的盼望,是一種幸福的香。南宋詩人范成大在《初夏》中就寫到“永日屋頭槐影暗,微風扇里麥花香”,長長的夏日,屋頭的槐樹下一片陰涼,微風輕搖,送來淡淡的麥花香。

花開之后便是谷物結種,古人把這一階段稱為“實”。“實”的繁體字形寫作“實”,它是由金文? ? ?逐漸演變過來的。金文字形外面的? ? ?形表示房子,房子下面是“貫”。古代的錢幣中間有孔,可以用線串起來,“貫”就表示這一串串錢。所以,“實”最初指房間里堆滿了錢串,以此表示充實。谷物的種子,慢慢成熟長大,同樣也是一個逐漸充實飽滿的過程,因此“實”字后來又可指結果、果實。成語“春華秋實”“華而不實”中的“實”都是果實之義。

了解了苗、秀、實這三個字與谷物生長的關系后,現在再去讀《論語》,其中有一句“苗而不秀者有矣夫,秀而不實者有矣夫”,或許理解起來就沒那么難了。孔老夫子說:莊稼長出了苗卻不吐穗開花的,這種情形是有的;吐穗開花了卻不能結果的,這種情形也是有的。孔子是在給我們傳授農業知識嗎?不是,這幾句話都是他在哀嘆自己的學生顏回時所說的。顏回是孔子的得意門生,非常賢能,但可惜英年早逝,沒有成就一番事業。孔子就把顏回的去世比作谷物開花卻未能結果,抱以極大的遺憾和惋惜之情。

你們發現沒有,無論是孔子還是孟子,他們在說明道理或表達想法、感情時,經常借助平實易懂的生活事實來講述,這樣是不是理解起來更形象了?這既是孔、孟的偉大之處,也是《論語》《孟子》這兩部書的魅力所在。

(北京師范大學民俗典籍文字研究中心??中國文字整理與規范研究中心)