PBL教學模式在高中數學公式教學中的應用

一、問題提出

PBL教學模式是以建構主義為理論基礎,以問題為教學驅動,依托真實生活情境,以小組合作交流為教學載體,以多元評價為教學反思的綜合性教學模式。在該模式下,教師是課堂的引導者,以問題為基礎,圍繞問題的生成、猜想、探究、感悟展開教學,通過引、問、導幫助學生建構知識;學生是學習的主體,通過問題探究、獨立思考、小組討論等方式經歷思、探、悟,從而內化知識。

數學公式教學容易形成“一背二套”“公式加例題”的模式,輕證明重應用、輕理解重記憶。在誘導公式一節中,這種現象尤為突出,過往我們大多將誘導公式僅視為求值化簡的工具,忽視了公式的來龍去脈,導致不少學生無法準確記憶、熟練應用。基于此,本文將嘗試在大單元教學的視域下,探索將PBL教學模式融入誘導公式的課堂教學,激發學生的學習興趣,提高教學的有效性。

二、教學分析

(一)內容解析

本節內容安排在“任意角和弧度制”“三角函數的概念”之后,可以視作三角函數性質的延伸,遵循函數的研究脈絡,從數與形的角度入手分析,體現數學學習的整體性。同時,誘導公式也是三角函數知識的基礎,是描述函數周期性的重要工具,有著承上啟下的作用,為后續學習角的和差倍分、三角函數的圖象與性質等知識打下基礎。本文將著重探討PBL教學模式在第一課時公式教學中的應用。

本節對誘導公式的推導大致可分為兩種思路:對稱與旋轉。但在舊版教材以及新人教B版、湘教版教材中,均提到了可利用已證明的誘導公式,通過三角函數變形推導得新的誘導公式的方法,從代數角度體現公式間的內在聯系。

(二)學情分析

學生在初中階段對銳角三角函數已經有了初步認識,并掌握了任意角和弧度制、三角函數的概念等知識,對集合、函數也有一定的理解。此外,學生也經歷了借助單位圓研究同角三角函數的基本關系的學習過程,積累了一些合作探究的活動經驗,具有一定的問題意識,初步形成了數形結合、轉化與化歸等數學思想,但其自主探究問題的能力不足、思維欠缺嚴謹性,過程中需要教師適時引導、歸納梳理。

(三)教法研究

PBL教學模式倡導教師在教學中創設真實情境以激發學生學習的興趣,發揮其主動性以建構更可靠的知識,促進學生思維發展。選擇從已經學過的三角函數的定義、誘導公式一等知識入手,借助單位圓研究三角函數的方法,再通過具體三角函數值的求解設置認知沖突,力求創設符合學生“最近發展區”的數學情境,使公式的引入流暢自然,符合知識發展的內在規律。

在本章中,單位圓是問題研究的腳手架,而誘導公式本質上是圓的對稱性的解析表示,因此教師在教學過程中應充分滲透數形結合的思想方法。借助單位圓,突出誘導公式的幾何本質;合理使用信息技術,如使用GGB軟件進行動態演示,挖掘角的終邊與點的坐標之間的關系,將抽象問題具體化,便于學生理解和記憶。

在具體實施過程中,PBL教學模式認為問題是學習的起點,也是知識選擇的根本依據,教師要“會問”,從學生現有知識水平出發,引導其建立內在的“已知”與“未知”的聯系。“問題是數學的心臟”,教師可基于教學內容設置梯度合理的問題串以驅動學生主動學習,由淺入深、層層遞進,問題指向明確、表達簡明清晰。同時,PBL教學模式倡導合作性的課堂學習,認為在學生充分發散思維的情況下,加強小組溝通與合作有利于培養其創新精神、促進知識內化。在本節中,教師可在完成公式二的推導之后,引導學生以小組為單位自主完成后續公式探究,并關注學生的課堂生成,合理規劃、適當干預、多元評價,以免探究流于形式。

(四)教學目標

借助單位圓的對稱性,利用定義推導公式二~六。

(五)教學重點

利用圓的對稱性探究公式二~六。

(六)教學難點

發現圓的對稱性與三角函數之間的關系,建立聯系。

三、教學過程

●環節一:創設情境,提出問題

引入:在之前的學習中,我們借助單位圓定義了三角函數,并得到了誘導公式一,認識到了三角函數周而復始的變化規律。再結合單位圓的幾何性質,得到了同角三角函數的基本關系。

現已知sin20°=a,應如何表示sin 380°,sin 200°,sin(-20°),sin160°,sin70°,sin110°等三角函數的值呢?

學生聯系三角函數的定義,在單位圓中畫出角的終邊猜想結果。

師:上述猜想是否正確,需要我們進一步探究求證。我們知道,圓最重要的性質是對稱性,而對稱性(如奇偶性)也是函數的重要性質。那么,我們能否利用圓的對稱性來進一步研究三角函數的對稱性呢?

(設計意圖:回顧舊知,激發學生的學習興趣,為后續過渡到一般抽象的三角函數的探究作鋪墊。)

●環節二:公式探究,深化理解

△探究1:

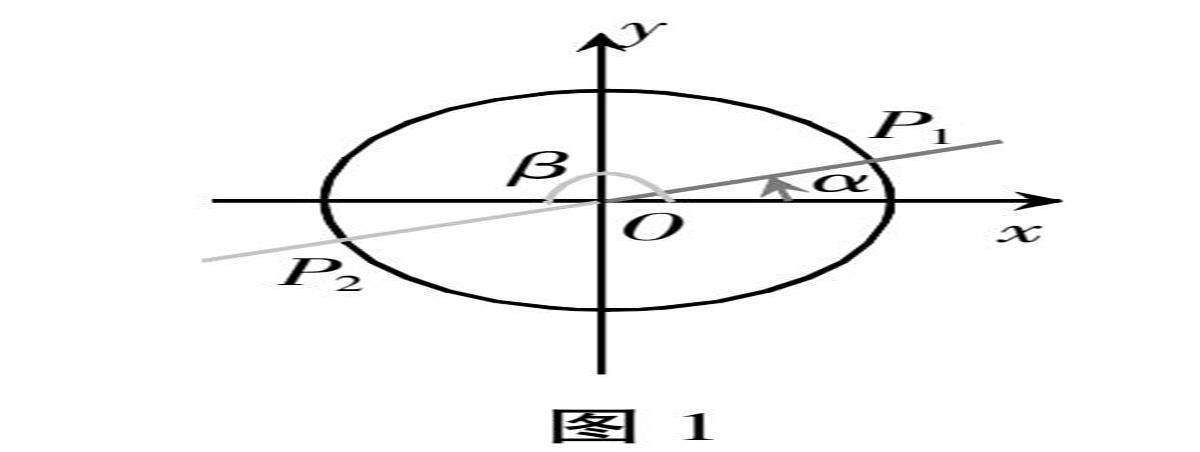

(1)如圖1所示,在直角坐標系內,設任意角α的終邊與單位圓交于點P1。

作P1關于原點的對稱點P2,那么以OP2為終邊的角β與角α有什么關系?

師:P1與P2兩點間的坐標有什么關系?可否由三角函數的定義得到角β與角α的三角函數值之間的關系?

追問1:除了由原點對稱得到外,角(π+α)還可以看成是角α經歷怎樣的變換得到?

追問2:回顧公式二的探究過程,你能簡要概括我們的探究步驟嗎?

學生歸納,教師補充:圓的對稱性—角與角的關系—坐標間的關系—三角函數的關系。

(設計意圖:探究(1)引導學生建立起圓的性質與三角函數的誘導公式之間的聯系。追問1意在引導學生從旋轉的角度認識圓的中心對稱性;追問2意在歸納程序、建立研究方法,為后續類比遷移積累經驗。)

(2)請類比公式二的推導過程,嘗試探究:如過P1作關于x軸(或y軸)的對稱點P3(或P4),那么又可以得到什么結論?

小組合作探究、學生代表展示,師生修改完善,得到公式三、四,歸納公式特征。

追問1:上述推導過程中是否用到了P1所在的位置條件?如果P1在其他象限或者坐標軸上,P1與P3間的坐標關系、P1與P4間的坐標關系會改變嗎?

追問2:公式二~四中的角α的取值范圍是什么?

教師借助GGB軟件進行動態演示,引導學生觀察公式二~四中角α變化時,點坐標間的關系,驗證誘導公式的普適性。

(設計意圖:培養學生善于思考、敢于質疑的科學精神。)

△探究2:

考慮其他的對稱關系,我們是否還能得到一些特殊結論呢?

作P1關于直線y=x的對稱點P1,以OP5為終邊的角γ與角α有什么關系?角γ與角α的三角函數值之間有什么關系?

追問1:關于直線y=x對稱的兩點坐標有什么關系?

追問2:類比公式二~四,可以得到什么結論?

教師提示輔助線,學生結合平面幾何知識完成推導。須說明考慮到α的任意性,關于坐標關系嚴謹的證明將留在后續解析幾何的學習中完成。

△探究3:

以上探究1、探究2中,我們都是對P1作了一次對稱變換,如果再作P5關于y軸的對稱點,又能得到什么結論?

追問1:是否還有其他的變換方式呢?據此你將如何證明公式六?

生1:(軸對稱)角α的終邊首先關于x軸作對稱,再關于直線y=x作對稱。

生2:(旋轉對稱)將角的終邊逆時針旋轉。

追問2:除了利用對稱性,可否利用已有公式推導誘導公式六呢?

教師借助多媒體展示學生具有代表性的推導過程,共同探討完善。

追問3:公式五、六中角α的取值范圍是什么?

(設計意圖:追問1引入旋轉對稱,為后續兩角差的余弦公式的推導作鋪墊;追問2從代數角度體現公式間的內在聯系。)

●環節三:課堂回顧,總結提升

本節我們學習了哪些誘導公式?請你回顧探究過程,思考我們的推導思路是怎樣的,當中蘊含了哪些數學思想方法。

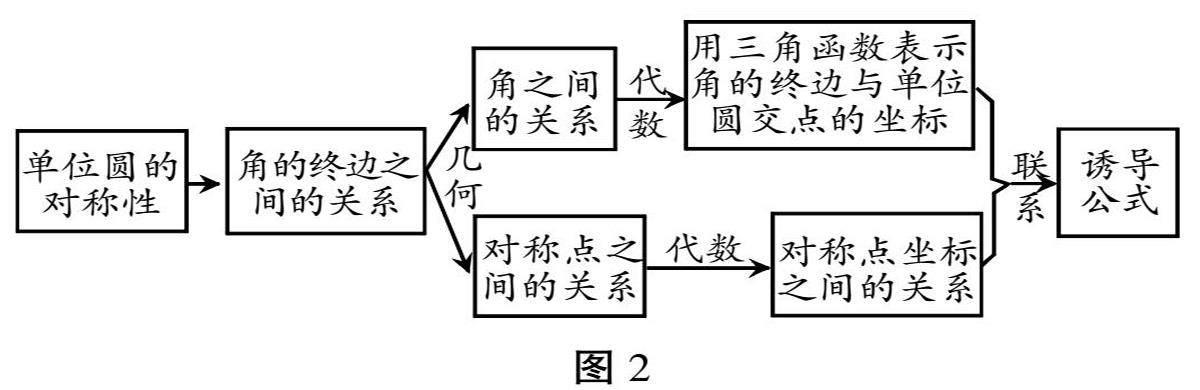

師生共同歸納得出以下思路(見圖2):

師:本節課,我們通過類比同角三角函數的基本關系的研究方法,借助單位圓的對稱性推導得到誘導公式,由單個公式的學習過渡到公式串的學習,體現了數學思維的一致性和連貫性。值得關注的是,三角函數是以角為變量的特殊的函數,其內容框架和探究路徑與我們之前探究的其他函數相似,當前學習的6組誘導公式都反映了三角函數的性質,也是后續探究三角函數圖象與性質的基礎。而由平面幾何的知識可知,圓最重要的性質是旋轉對稱性,其中又蘊含著三角函數哪些重要的性質呢?待我們后續進一步探究。

(設計意圖:從大單元教學的視域下再次認識誘導公式,有利于學生構建知識體系。)

●環節四:課后訓練,反思內化

1.結合單位圓完成本節內容的思維導圖。

2.嘗試推導圓的正切。

3.完成本節課后習題。

四、教學反思

高中數學課堂教學中蘊含著“濃縮在教材中的數學家思維、對教材進行再加工的教師思維、被教材和教師引導著的學生思維”三種思維活動,數學教學就是這三種思維相互碰撞和交融的過程。PBL教學模式應用于公式教學,一方面有利于促進教師深入整合教材、設計教學環節,讓數學家思維更為自然地與學生思維對接;另一方面,以問題為驅動力,創設情境、合作探究、拓展延伸、反饋評價等教學環節,有利于加深學生對問題的思考與知識的建構,提升其解決問題的能力。值得注意的是,當前PBL教學模式應用于高中數學課堂教學還面臨一些困境,如課堂活動設計不合理、學生探究合作不夠深入、評價較為單一等,這需要廣大教師不斷實踐探索、思考交流、沉淀經驗。

(作者單位:福建省廈門集美中學)

編輯:曾彥慧

注:本文系廈門市第六批基礎教育課程改革課題(Z643)的研究成果。

作者簡介:余奕(1994—),女,漢族,福建廈門人,理學學士,中學一級教師,研究方向:高中數學教育。