基于物理核心素養的高中物理課堂教學

劉浩

教師通過精心設計每個教學環節,引導學生經歷探究過程,體會科學研究方法,養成科學思維習慣;通過深挖中國變壓器艱辛的發展歷程,激發學生立志報國的情感!

一、教材分析

“變壓器”是人教版物理選擇性必修第二冊第三章“交變電流”第3節內容。本節內容承上啟下,既是互感現象的實際應用,又是遠距離輸電技術的前提。

二、學情分析

在學習“變壓器”內容之前,學生對互感現象已經有了透徹的了解,但鮮少思考過如何利用互感現象造福于人,也不知道變壓器結構的巧妙之處與變壓原理,更不知道中國在變壓器制造方面從落后到世界領先經歷了怎樣的艱辛歷程。

從方法和習慣上講,新課程實施多年來,學生對科學探究、小組合作討論已經積累了一定的體驗和認識,良好的科學探究意識和小組合作討論意識也為實現本節課的教學目標提供了堅實的保障。

三、教學重難點

1.經歷探究變壓器原、副線圈電壓與匝數的關系的過程,進一步提高科學探究的能力。

2.掌握推導理想變壓器原、副線圈中電壓與匝數關系的思路和方法。

3.研究中國在變壓器制造方面從落后到領先的艱辛歷程,學習前輩科學家自強不息的精神,號召學生努力學習,開創中華民族全面復興的新時代。

四、教學過程

(一)呈現需求,躍躍欲試

教師活動:

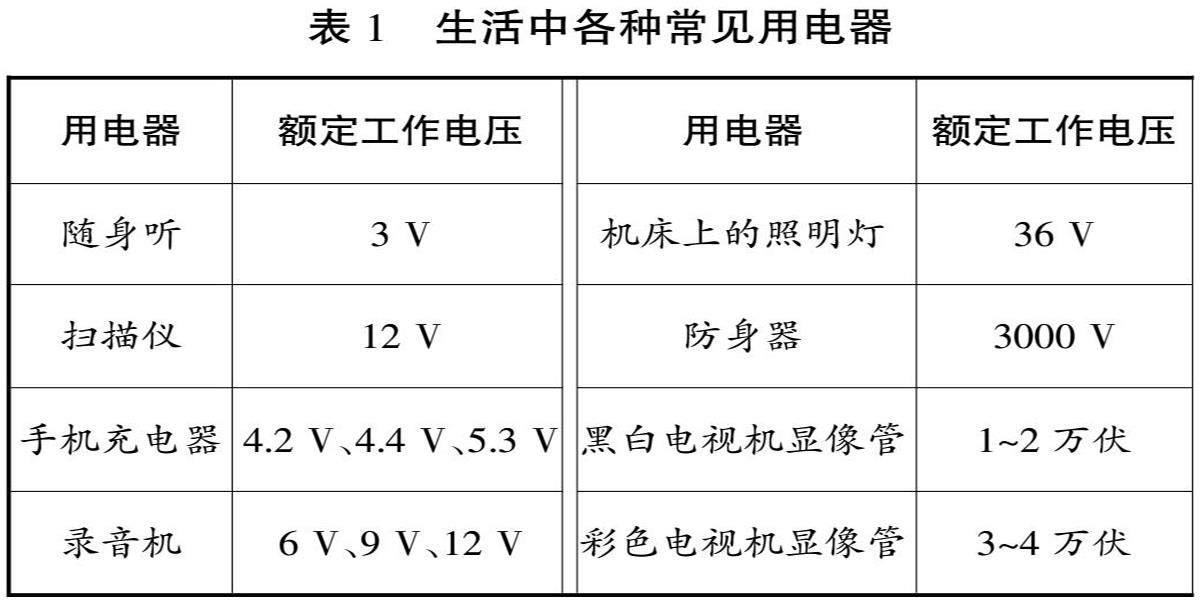

表1中展示了生活中各種常見用電器的額定工作電壓,對比中國220V標準的生活用電,我們應該怎么辦?你能利用所學知識設計一種變壓裝置,幫助我們解決這個困難嗎?

教師肯定學生的奇思妙想,表達對學生設計裝置的期待,鼓勵學生課后將自己的想法付諸實踐。

請學生分析市場上的變壓器與自己設計變壓器的優點與不足。

學生活動:

獨立設計變壓裝置,小組互相借鑒后,全班投影展示。

(設計意圖:創設情境,鼓勵學生“學以致用”。對比學生設計的不同方案,促進學生的思維碰撞。期待具有創新精神的少年能夠設計出與眾不同的變壓裝置。)

(二)初識“變壓”,領悟“閉合”

教師活動:

1.展示變壓器的構造,逐一介紹每個部件的名稱及原、副線圈命名的相對性。

2.展示變壓器的示意圖及符號。

3.實地拍攝并展示學生生活環境中形形色色的變壓器。

4.咬文嚼字,質疑“鐵芯”為何要閉合。

5.介紹學生做實驗時的注意事項。

學生活動:

1.按圖1電路圖連接實物,學生通過親自實驗來對比“閉合”與“開放”給燈泡亮度帶來的影響。

2.小組討論“閉合鐵芯”的作用,小組代表闡述對實驗現象的理解與解釋。

(設計意圖:引導學生觀察生活、感悟生活。感受物理概念的嚴謹性,每一個字都舉足輕重,并需要學生深刻理解其內涵。以實驗事實為依據,建構鐵芯充當“磁路”的作用,使學生提出自己創造性的見解,領悟變壓器結構的巧妙,培養學生的科學思維。)

(三)自主探索,合作生長

教師活動:

請學生結合教材內容,小組討論圖2流程中的問題。

1.小組探索變壓器的輸入電壓U1、輸出電壓U2與原、副線圈匝數n1、n2的關系。

2.給學生指導本實驗的注意事項。

3.綜合學生的實驗數據得出:U2=k。

4.講述理想變壓器效率的100%,對比現實生活中實際變壓器的效率可以達到95%以上,體會“理想”的“不理想”,體會隨著科技的發展,以前看似很難實現的事情正在“夢想成真”。

學生活動:

1.基于生活與觀察,提出猜想。

2.回憶已經學習的實驗方法,小組討論本次探究實驗的方法、方案、數據處理。

3.小組合作,滿懷期待地進行探究,體會科學探究。

4.實際投影并學習每一個小組實驗探究的結果。

5.計算每小組實驗結果的比例系數k,并思考k≠1的原因。

(設計意圖:通過“問題、證據、交流、解釋”等探究程序,最大限度地體現科學探究過程,為學生將來的新發現奠定物理科學素養。)

對比理想變壓器效率的100%與現實生活中實際變壓器的效率可以達到95%以上,使學生體會隨著科學的發展,現實越來越接近“理想”,感受物理中的理想化模型在“化繁為簡,突出主要因素,忽略次要因素”中的重要作用。

(四)理論探究,相得益彰

教師活動:

1.結合教材內容,小組合作討論兩個主要問題:

(1)原、副線圈磁通量的變化有什么關系?

(2)如何從理論上推導出變壓規律?

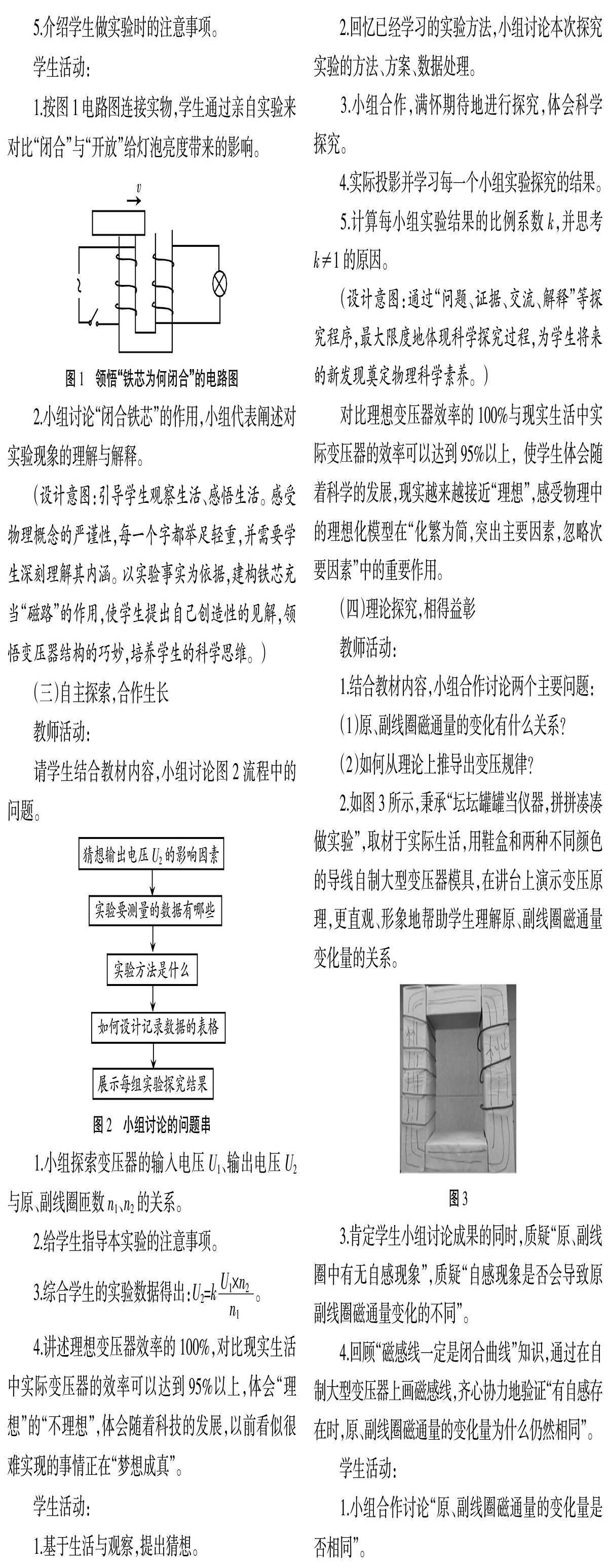

2.如圖3所示,秉承“壇壇罐罐當儀器,拼拼湊湊做實驗”,取材于實際生活,用鞋盒和兩種不同顏色的導線自制大型變壓器模具,在講臺上演示變壓原理,更直觀、形象地幫助學生理解原、副線圈磁通量變化量的關系。

3.肯定學生小組討論成果的同時,質疑“原、副線圈中有無自感現象”,質疑“自感現象是否會導致原副線圈磁通量變化的不同”。

4.回顧“磁感線一定是閉合曲線”知識,通過在自制大型變壓器上畫磁感線,齊心協力地驗證“有自感存在時,原、副線圈磁通量的變化量為什么仍然相同”。

學生活動:

1.小組合作討論“原、副線圈磁通量的變化量是否相同”。

(設計意圖:使學生體會理論與實驗在物理學中的重要作用。分解理論推導這一難點,為學生的理論探究鋪設有力的臺階。初識“原、副線圈磁通量的變化相同”→考慮自感現象后,學生感覺“原、副線圈磁通量的變化應該不同”→師生齊心協力地發現“原、副線圈磁通量的變化量仍然相同”,對比學習的三種境界“看山是山”→“看山不是山”→“看山還是山”。“小思考,大發現”,使學生體會自然科學與人文科學的統一,感悟物理學科的魅力與奇妙。)

(五)規律建立,觸類旁通

教師活動:

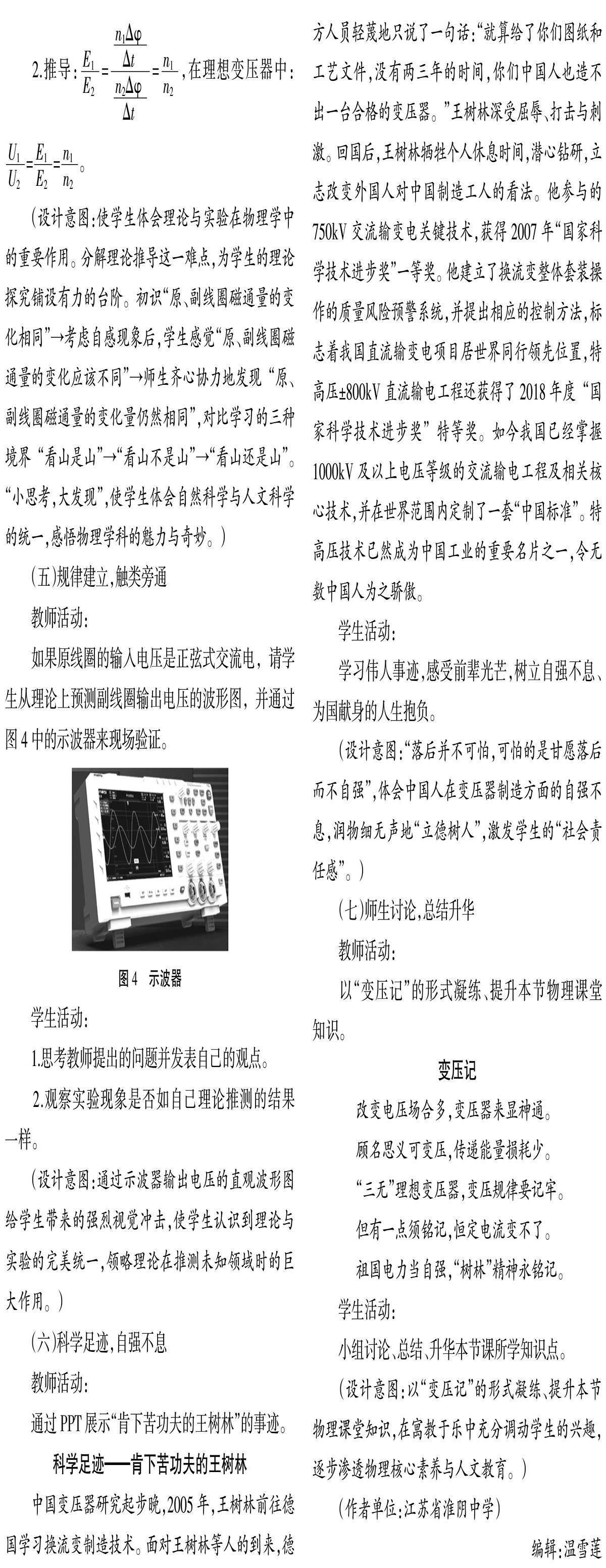

如果原線圈的輸入電壓是正弦式交流電,請學生從理論上預測副線圈輸出電壓的波形圖,并通過圖4中的示波器來現場驗證。

學生活動:

1.思考教師提出的問題并發表自己的觀點。

2.觀察實驗現象是否如自己理論推測的結果一樣。

(設計意圖:通過示波器輸出電壓的直觀波形圖給學生帶來的強烈視覺沖擊,使學生認識到理論與實驗的完美統一,領略理論在推測未知領域時的巨大作用。)

(六)科學足跡,自強不息

教師活動:

通過PPT展示“肯下苦功夫的王樹林”的事跡。

科學足跡——肯下苦功夫的王樹林

中國變壓器研究起步晚,2005年,王樹林前往德國學習換流變制造技術。面對王樹林等人的到來,德方人員輕蔑地只說了一句話:“就算給了你們圖紙和工藝文件,沒有兩三年的時間,你們中國人也造不出一臺合格的變壓器。”王樹林深受屈辱、打擊與刺激。回國后,王樹林犧牲個人休息時間,潛心鉆研,立志改變外國人對中國制造工人的看法。他參與的750kV交流輸變電關鍵技術,獲得2007年“國家科學技術進步獎”一等獎。他建立了換流變整體套裝操作的質量風險預警系統,并提出相應的控制方法,標志著我國直流輸變電項目居世界同行領先位置,特高壓±800kV直流輸電工程還獲得了2018年度“國家科學技術進步獎”特等獎。如今我國已經掌握1000kV及以上電壓等級的交流輸電工程及相關核心技術,并在世界范圍內定制了一套“中國標準”。特高壓技術已然成為中國工業的重要名片之一,令無數中國人為之驕傲。

學生活動:

學習偉人事跡,感受前輩光芒,樹立自強不息、為國獻身的人生抱負。

(設計意圖:“落后并不可怕,可怕的是甘愿落后而不自強”,體會中國人在變壓器制造方面的自強不息,潤物細無聲地“立德樹人”,激發學生的“社會責任感”。)

(七)師生討論,總結升華

教師活動:

以“變壓記”的形式凝練、提升本節物理課堂知識。

變壓記

改變電壓場合多,變壓器來顯神通。

顧名思義可變壓,傳遞能量損耗少。

“三無”理想變壓器,變壓規律要記牢。

但有一點須銘記,恒定電流變不了。

祖國電力當自強,“樹林”精神永銘記。

學生活動:

小組討論、總結、升華本節課所學知識點。

(設計意圖:以“變壓記”的形式凝練、提升本節物理課堂知識,在寓教于樂中充分調動學生的興趣,逐步滲透物理核心素養與人文教育。)

(作者單位:江蘇省淮陰中學)

編輯:溫雪蓮