突發事件網絡輿情信息擴散差異性度量與實證研究

焦威 夏一雪

關鍵詞: 突發事件; 網絡輿情; 信息擴散; 差異性度量; 輿情信息擴散指數

DOI:10.3969 / j.issn.1008-0821.2024.07.010

〔中圖分類號〕G206 〔文獻標識碼〕A 〔文章編號〕1008-0821 (2024) 07-0109-16

互聯網技術不斷發展與普及, 網絡已成為現實社會的“鏡像”, 每當有突發事件發生, 輿情就會在各類網絡平臺傳播擴散, 形成與突發事件相對應的輿情生態景觀。然而, 由于網絡平臺用戶的交流溝通和社交關系不同[1-2] , 導致同一網絡輿情在不同的網絡平臺擴散時存在差異性。因此, 度量輿情信息擴散差異性, 研究突發事件網絡輿情信息擴散規律, 對于因“地” 制宜、因“事” 制宜治理網絡輿情, 輔助突發事件應急決策具有重要意義。

1相關研究

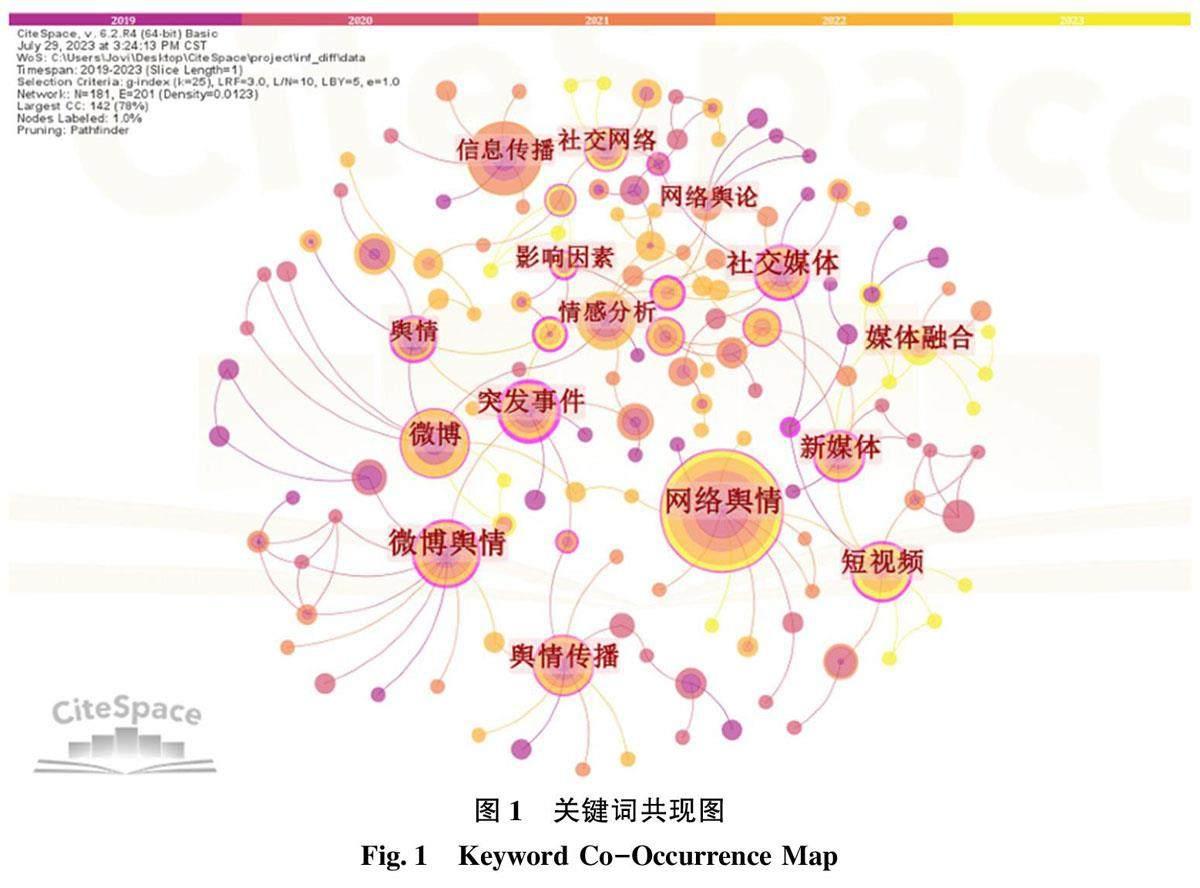

目前, 已有大量關于網絡輿情信息擴散的研究, 以“網絡輿情” 和“信息擴散” 為主題詞對CNKI 中近5 年的CSSCI 文獻進行檢索, 選擇相關度最高的300 篇期刊文獻使用CiteSpace 進行關鍵詞共現分析, 如圖1 所示。從圖中總結得出, 網絡輿情信息擴散的相關研究主要涉及微博輿情、突發事件、短視頻、社交媒體、影響因素、情感分析等主題, 體現出已有研究多在擴散載體、事件類型、信息模態、影響機制等方面開展。

具體而言, 在擴散載體和信息模態等方面, 聚焦于微博、微信等社交媒體以及短視頻等信息模態。微博平臺具備開放性, 輿情信息擴散可在圈層內的所有主體間進行[3] , 而微信平臺相對封閉, 輿情信息擴散主要在好友或群聊中進行[4] , 呈現圈層化強連接、自組織化與內容共享[5] 的現象, 使得輿情信息圈層傳播更具不可控性[6] 。短視頻憑借自身多媒體性, 能夠以更豐富的動態方式擴散信息, 逐漸成為信息交流的重要媒介[7-8] , 為公眾參與輿情討論、化解輿論矛盾等提供了多元化的選擇[9] 。例如, 政務短視頻以短平快的特征快速發展, 出現了較多針對政務短視頻輿情信息擴散[10-13] 的研究。在事件類型和影響機制等方面, 諸多研究以傳染病模型作為網絡輿情信息擴散基礎模型, 考慮到用戶群體行為、輿情熱度與嚴重性等級、事件話題相關性、網民觀點交互等因素[14-20] 對信息擴散的影響, 通過對基礎模型加以改進來研究信息擴散過程, 或者考慮到輿情信息擴散過程受到媒體[21-24] 、政府[21-28] 、平臺[28-29] 等主體干預或其他輿情信息[22,27,30] 影響,借助模擬仿真的方法研究信息擴散過程。更進一步而言, 在信息擴散差異性研究方面, 姜景等[31] 從發文數量與頻率、文本分析等方面研究突發事件網絡輿情信息擴散情況, 比較政務微博和政務抖音兩平臺信息擴散的異同。陳淑琴等[32] 把握網絡輿情信息擴散具備的多網絡平臺相連通的多層網絡傳播特點, 基于SIR 模型構建“兩微一端” 跨平臺輿情擴散模型。楊磊等[33] 以SEIR 模型為基礎, 研究輿情信息在考慮用戶自身因素、外部好友環境和外部平臺環境對用戶狀態轉變概率影響的條件下, 研究跨平臺輿情信息擴散情況。已有研究注意到信息擴散的差異性, 并研究了跨平臺的信息擴散過程,但仍需進一步探索如何精準地量化不同網絡平臺或不同突發事件之間信息擴散態勢存在的差異, 特別是如何以確定的指標或參數來度量信息擴散差異。

綜合而言, 已有研究更多關注了信息擴散的影響機制和差異化傳播過程, 但是對于信息擴散差異性的量化問題還有待深入研究, 這是在探索影響機制和傳播過程問題后, 需要進一步深入考慮的科學問題, 也是將理論研究與實踐應用之間打通后必須解決的問題。解決差異性量化問題, 才能更好地實時監測不同平臺的擴散過程, 并輔助因“地” 制宜、因“事” 制宜進行輿情治理。因此, 本文考慮到不同平臺或不同事件之間輿情信息擴散存在的差異性, 選擇輿情信息量作為研究變量, 結合輿情信息擴散的共性和個性, 采用冪映射改進Logistic模型, 構建基于冪映射的突發事件網絡輿情信息擴散差異性度量模型, 為網絡輿情信息擴散提供新的研究視角與方法。

2 信息擴散差異性度量模型構建

2.1 模型機理分析

突發事件發生之后, 一般伴隨相應的網絡輿情。由于突發事件自身各有不同以及各網絡平臺的用戶群體、規模及信息推薦規則等因素存在差異, 導致網絡輿情信息擴散差異性的存在, 即同一突發事件在不同網絡平臺的輿情信息擴散存在差異, 同一平臺的不同突發事件網絡輿情信息擴散存在差異。如圖2 所示, 不同事件或同一事件在不同平臺的輿情演化波動情況與到達飽和的時間等均存在差異。即使網絡輿情信息擴散存在差異性, 但仍遵循其萬變不離其宗的本質。也就是說, 網絡輿情信息擴散具有一定的共性, 一般經過突發事件發生、網民發布相關信息并討論、網絡輿情產生、媒體和意見領袖轉發評論、輿情信息快速擴散、突發事件熱度下降、輿情消退等過程, 整體演化過程呈現“單峰型”特征, 輿情信息量的累計數據呈現“S” 形, 如圖2所示。

突發事件網絡輿情信息擴散存在差異, 意味著當前的輿情信息擴散態勢有所不同, 當前網絡輿情信息擴散態勢可用當前輿情信息量與輿情信息量上限之間的比值表示。為了更精準地描述突發事件網絡輿情信息擴散過程, 確定有效的指標或參數來度量信息擴散差異, 需要求同存異, 從共性中把握個性。借鑒數學中的“映射” 思想, 在共性和個性之間構建映射關系。可在輿情信息擴散共性得到的輿情信息擴散態勢與輿情信息擴散個性得到的輿情信息擴散態勢之間建立映射關系, 如圖3所示。

3 模型仿真

3.1 參數假設與仿真設計

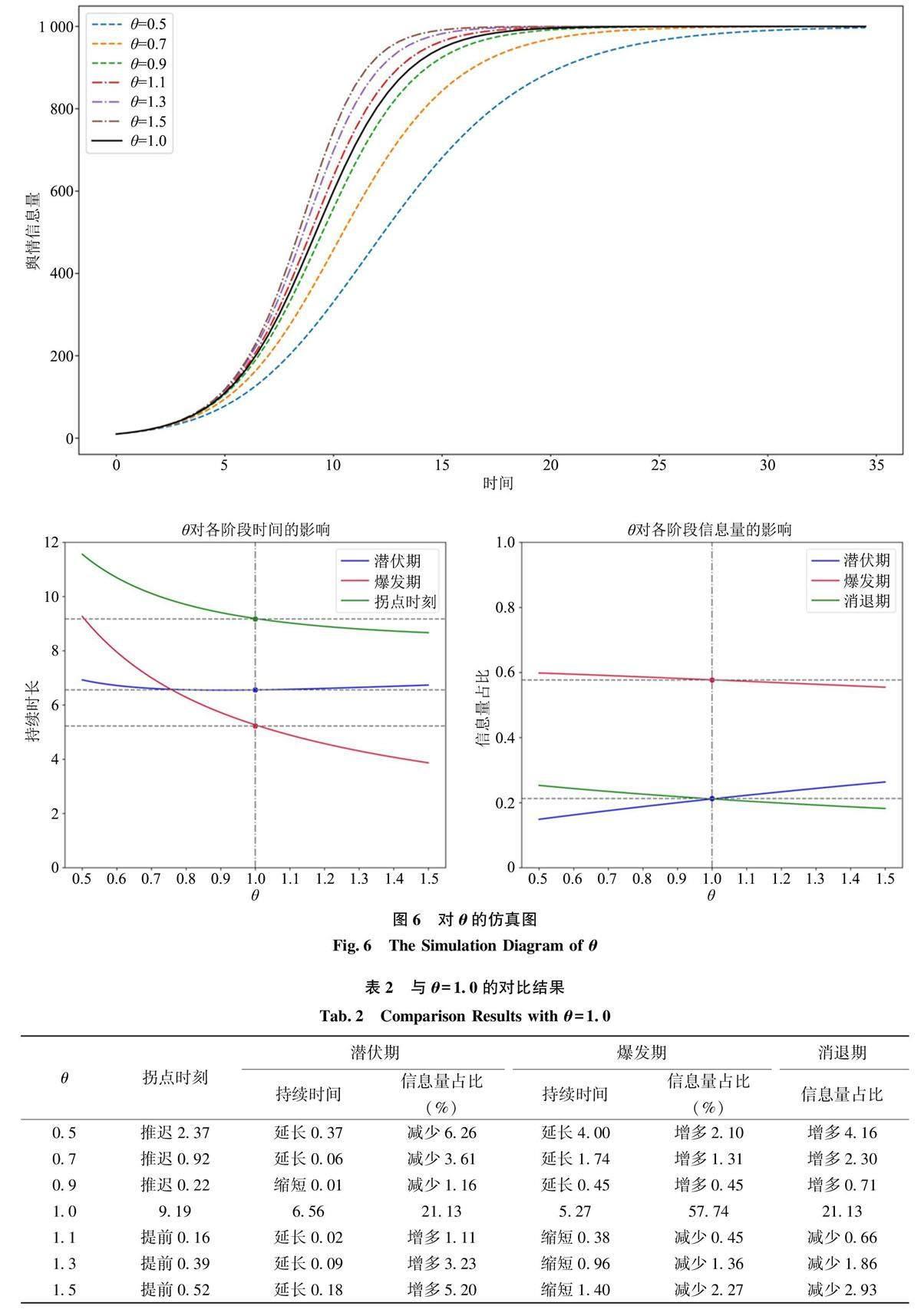

為更好地了解模型特性, 本文通過數值仿真研究信息擴散的差異性, 將輿情信息量上限K 和初值x0及輿情信息擴散增長率r 設為定值, 輿情信息擴散指數θ 作為變量, 研究其變化對輿情信息擴散的影響。令K =1000、x0=0.01K、r=0.5、θ 取值范圍為0. 5~1.5 進行固定參數仿真。同時, 考慮到現實世界的輿情引導或其他變化因素對信息擴散過程存在影響, 將θ 的初始值設置為1, 在潛伏期和爆發期加入針對θ 的變參數仿真(θ 取值范圍設置為0.5~1.5)。通過與θ =1 的仿真結果進行對比, 研究θ<1和θ>1 不同情況下的輿情信息擴散規律。

3.2 數據仿真

固定參數仿真對應于現實中突發事件網絡輿情的影響程度相同, 輿情信息擴散能力不同, 以此研究輿情信息擴散指數θ 對網絡輿情信息擴散的影響。根據設定仿真數值, 繪制模型仿真圖, 如圖6所示, 計算輿情信息傳播各階段的持續時間和輿情信息量及其占比, 如表2、圖6 所示。

變參數仿真對應于現實中輿情信息擴散過程中受到輿情引導或其他變化的影響, 致使輿情信息擴散指數θ 由某一定值變為另一定值的情況。根據設定仿真數值, 繪制模型仿真圖, 如圖7 所示。

3.3仿真結論

在K、x0、r 為定值的情況下, 輿情信息擴散指數θ 對描述輿情信息擴散過程的“S” 形曲線呈橫向拉伸或壓縮的作用。隨著θ 增加, 信息擴散的拐點出現時間越早, 輿情信息擴散越快, 整體演化過程逐漸縮短, 爆發期持續時間越來越短, 潛伏期持續時間相對加長, 潛伏期輿情信息量占比也升高,爆發期和消退期輿情信息量占比降低。輿情信息擴散指數θ 對輿情信息擴散的各階段持續時間和信息量均存在影響, 即影響不僅體現在時間維度, 還體現在輿情信息量維度。簡單來說, θ<1 時, 輿情信息擴散速度減緩, 拐點推遲到達, 同時潛伏期和爆發期持續時間延長, 但是潛伏期信息量占比減少,爆發期和消退期信息量占比增多; θ>1, 輿情信息擴散速度加快, 拐點提前到達, 潛伏期持續時間延長, 爆發期持續時間縮短, 潛伏期信息量占比增多, 爆發期和消退期信息量占比減少。變參數仿真中, 輿情信息擴散指數θ 對輿情信息擴散過程的影響整體規律一致, 即θ<1時, 輿情信息擴散速度減緩; θ>1 時, 輿情信息擴散速度加快。同時可以得出, 輿情引導或其他變化介入時間越早, 對整個信息擴散過程影響越大, 但同樣對最終輿情信息擴散趨勢沒有影響。以上結論對于不同擴散指數θ 的情況下, 如何根據θ 來確定輿情治理策略具有指導意義。

4實證研究

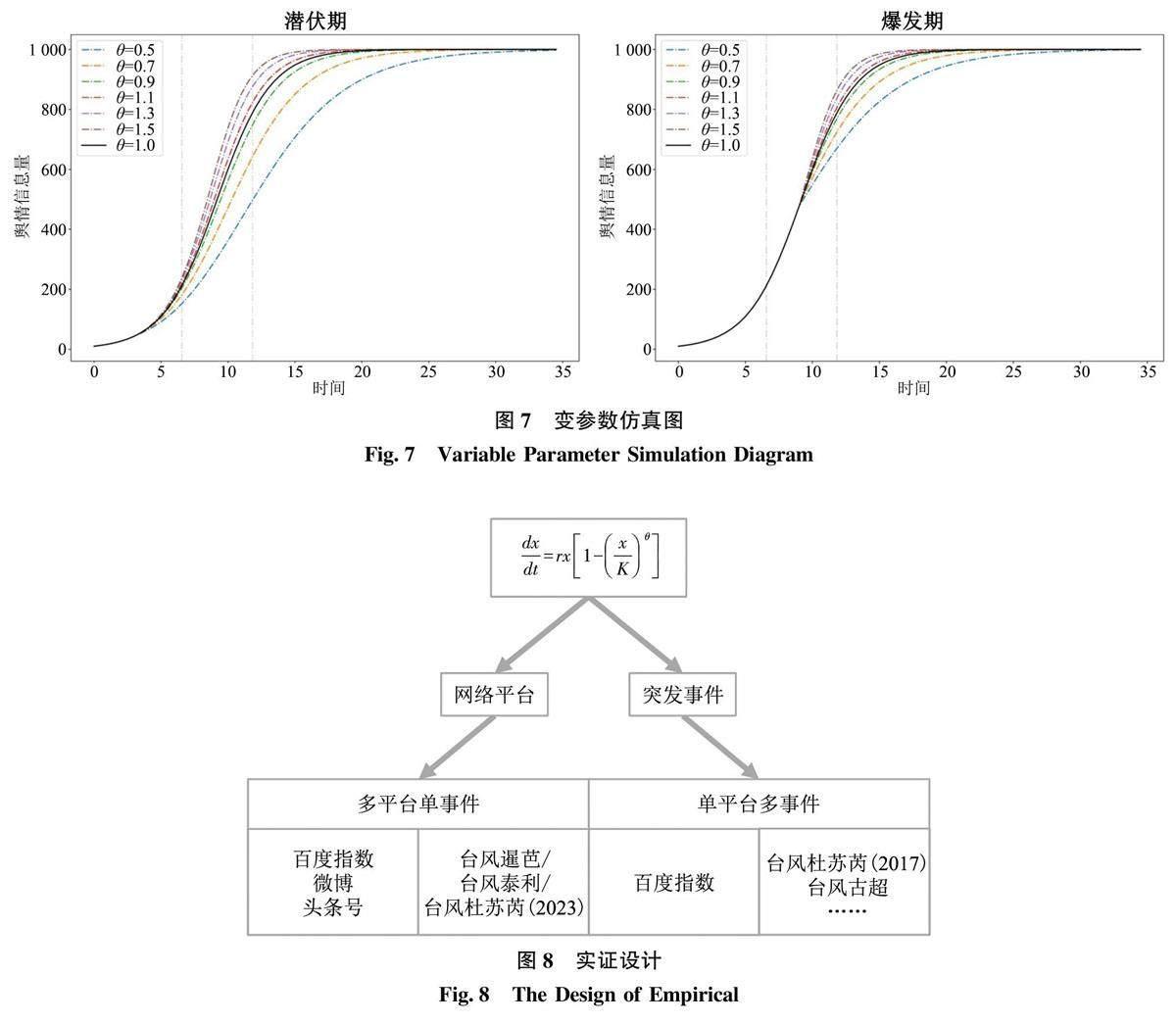

4.1實證設計根據文中對輿情信息擴散指數的定義, 其大小與輿情信息傳播所在的網絡平臺和突發事件網絡輿情的影響程度有關。因此, 從不同網絡平臺和不同突發事件兩個角度對所提出模型進行案例實證, 并隨機選取部分案例進行信息擴散預測研究。本節選取突發事件網絡輿情作為研究案例, 為避免突發事件類型對結果的影響, 僅選擇自然災害類突發事件中的臺風作為研究案例, 使用輿情監測應用獲取各案例的輿情信息量作為研究對象, 實證設計如圖8所示。

4.2數據來源

使用微博輿情和百度指數獲取“臺風暹芭”“臺風泰利” “臺風杜蘇芮(2023)” 3 個自然災害類突發事件在各平臺的輿情信息量, 使用百度指數平臺獲取2017—2022 年40 個臺風的搜索指數作為輿情信息量, 隨機選取其中的20 個案例用于驗證模型的合理性與有效性, 20 個案例用于信息擴散預測研究。輿情信息量整體演化趨勢基本一致, 輿情信息量統計數據隨時間呈現出平緩增長、突然爆發、再趨平緩的增長規律, 呈現出“單峰型” 特征, 如圖9~圖11 所示, 輿情信息量累計數據呈現“S” 形特征, 如圖12~圖14 所示。

4.3數據實證

4.3.1多平臺單事件信息擴散實證

對3 個案例數據在各網絡平臺的輿情信息量統計數據進行累加處理得到輿情信息量累計數據, 使用輿情數據擬合得出各網絡平臺數據相對應的模型參數, 計算模型擬合對應的R2值, 如表3 所示, 并繪制真實值與模型擬合值的圖像, 如圖12 所示。

由實證案例結果可知, 3 個案例對模型擬合的R2值均高于0.98, 能夠驗證模型的有效性。同時,即使突發事件不同, 但各平臺的信息擴散指數存在規律, 即頭條號的信息擴散指數最大, 微博信息擴散指數最小, 百度指數介于二者之間。頭條號屬于聚合分發型資訊平臺, 依托于數據挖掘算法和智能推薦引擎, 能夠將來自其他媒介的新聞也呈現給大多數用戶[52] 。微博屬于資訊社區平臺, 信息擴散相對依賴粉絲基數、輿情信息受眾更多的輿情信息擴散者的粉絲群體。而百度指數是以百度海量網民行為數據為基礎的數據分享平臺, 數據能夠反映關鍵詞搜索趨勢, 是網民在知曉輿情信息后對其主動了解分享的行為。頭條號更有力地將輿情信息擴散至更大范圍的網民群體, 微博平臺的輿情信息擴散范圍相對較小, 百度指數的輿情信息擴散范圍介于二者之間。基于以上因素, 頭條號的信息擴散指數最大, 微博信息擴散指數最小, 百度指數信息擴散指數介于二者之間。

基于實證結果, 頭條號的信息擴散指數最大, 在輿情信息治理時應該著重關注, 制定相關政策, 將有效信息更好地傳播至盡可能多的網民手中; 百度指數平臺應該及時更新真實信息, 保證網民搜索到信息的真實性; 微博平臺應該注重對粉絲基數較大的賬號主體的規范, 同時注意其他用戶的行為。

4.3.2單平臺多事件信息擴散實證

對20個臺風案例對應的搜索指數進行累加處理得到輿情信息累計數據, 使用模型參數確定方法求解模型參數, 并計算模型擬合對應的R2值, 如表4所示, 并繪制真實值與模型擬合值的圖像, 如圖13所示。

模型對各案例擬合結果對應的可決系數R2 值均高于0.95, 且均能通過顯著性檢驗, 能夠驗證模型的有效性。通過對百度指數獲取的20 個突發事件輿情案例對應的搜索指數進行模型參數擬合, 可以看出輿情信息擴散符合突發事件網絡輿情信息擴散差異性度量模型, 輿情信息擴散受到輿情信息指數θ 的影響。與模型仿真得到的結論相同, 其中, 若θ<1, 輿情信息擴散速度減緩, 拐點推遲到達, 同時潛伏期和爆發期持續時間延長, 但是潛伏期信息量占比減少, 爆發期和消退期信息量占比增多; 若θ>1, 輿情信息擴散速度加快, 拐點提前到達, 潛伏期持續時間延長, 爆發期持續時間縮短, 潛伏期信息量占比增多, 爆發期和消退期信息量占比減少。

基于實證結果, 當輿情信息擴散指數大于1 時,輿情信息擴散速度加快, 此時應當加強對此輿情信息的動態監測, 關注輿情信息擴散態勢, 及時制定相應的策略, 避免輿情可能帶來的負面影響。

通過以上案例驗證了模型的合理性與有效性,現使用其他20 個百度指數平臺臺風案例對本文模型進行信息擴散預測研究。其中, 各案例對應的時間序列長度均為30, 使用前15 個數據作為已知數據確定模型參數, 對剩余數據開展預測, 研究模型的預測能力。

對20個臺風案例對應的搜索指數進行累加處理得到輿情信息累計數據, 使用模型參數確定方法求解模型參數, 并計算模型擬合對應的R2值, 如表5所示, 并繪制真實值與模型擬合值的圖像, 如圖14所示。

模型預測信息擴散對應的可見系數R2 值均高于0.95, 且均能通過顯著性檢驗, 能夠驗證模型對突發事件網絡輿情信息擴散具有一定的預測能力。

5總結

本文對輿情信息擴散機理進行分析, 充分考慮信息擴散的一般規律及不同突發事件或網絡平臺的個性差異, 提出輿情信息擴散指數的概念, 以此度量信息擴散差異性。基于此, 構建了一種基于冪映射的突發事件網絡輿情信息擴散差異性度量模型。數值仿真表明, 輿情信息擴散的整體規律一致, 但由于輿情信息擴散指數不同, 信息擴散速度有所差別。通過多個真實案例數據進行實證和預測研究,說明該模型用于衡量和預測輿情信息擴散的有效性,證實了信息擴散差異性的存在, 驗證了該模型對于度量信息擴散差異性的有效性。

本研究更全面地探究了不同突發事件或網絡平臺上的輿情信息擴散規律, 為精準預測和治理突發事件網絡輿情提供理論基礎。但仍存在不足之處,在未來研究中可從以下方面入手: 只考慮各突發事件或各平臺信息擴散的差異性, 未考慮各突發事件或各平臺之間的信息交互現象; 當前僅研究常態下信息擴散規律, 對存在如網絡推手推動等非常態下的信息擴散現象未做研究。