馮嫽,陪嫁侍女成了外交家

黃豐富

馮嫽畫像。

在中國歷史上,“和親”向來是充滿戲劇性和故事性的話題:解憂公主、王昭君、文成公主、金城公主……和親的公主們不僅是維系政治聯姻的紐帶,更促進了古代中原與邊疆各民族的交往、交流與交融。

盡管公主們是和親故事里的主角,但也總有一些配角人物,憑借自身能力和時代機遇,站到了歷史的臺前。比如西漢的外交巾幗馮嫽,她是解憂公主的陪嫁侍女,卻在出使西域的舞臺上發光發熱,成為中國歷史上第一位女性外交家。

王府侍女出塞外,縱橫捭闔馮夫人

漢武帝時期,西漢與匈奴之間長期處于戰爭狀態。元狩四年(前119年),張騫奉命出使西域,返回長安后向漢武帝提出:“現在烏孫勢力強大,可用厚利招誘他們東遷回故地,同時妻以公主,雙方結為兄弟,以便制衡匈奴。”漢武帝雖贊同這一建議,但因西域政局復雜而未能實現。直到元封六年(前105年),西漢以江都王劉建之女劉細君為公主,嫁與烏孫昆彌(烏孫王的稱號)獵驕靡,西漢與烏孫才有了和親之實。

獵驕靡去世后,軍須靡繼位,不久后細君公主亦去世。太初四年(前101年),又一位漢室和親公主踏上了前往西域的絲路,她就是大名鼎鼎的解憂公主。馮嫽是公主隨行團隊中的一員。解憂與馮嫽,可謂一對同病相憐的主仆。解憂雖出身宗室,但其祖父楚王劉戊曾參加“七國之亂”,因此屬罪臣后代,直到她被選中和親獲封公主,情況才有所好轉。馮嫽則是出身卑微,年紀很小就被送入楚王府當侍女。惺惺相惜中,兩人結下了超越主仆關系的深厚友誼,馮嫽也因解憂的照拂得到受教育的機會。馮嫽酷愛研讀史書,從小就懂得“以史為鑒”的道理。在隨解憂公主赴烏孫后,馮嫽仍然保持勤奮刻苦的學習狀態。她不僅積極學習西域諸國語言,還主動了解西域諸國的風俗文化,最終收獲了“內習漢事,外習西域諸國事”的本領。

事實上,解憂不僅是和親公主,也是西漢駐西域的持節全權代表。但是,作為昆彌之妻,她自然不便親自出使西域諸國。因此,讓深受其信任的馮嫽作為代表出使諸國,成為解憂的不二選擇。馮嫽也不負所托,擔此重任后,她在工作上兢兢業業:每到一國,即宣揚漢朝威德,并將中原之物“賞賜”各國首領;同時尊重當地的風俗文化,在出使活動中不失禮節。雖然西域小國林立、政局復雜,但馮嫽憑借對諸國歷史文化的學習與敏銳的政治洞察力,深受當地首領和百姓尊敬與信任,被尊稱為“馮夫人”。

這些出使活動,使馮嫽名滿西域,也使烏孫貴族頗為欽佩。很快,馮嫽事業愛情迎來雙豐收,嫁給了地位崇高的烏孫右大將。這段婚姻不僅使馮嫽成功脫離侍女身份,也為其之后屢建奇功提供了幫助。

足智多謀建奇功,一介女流成正使

歲月靜好的日子總是短暫,幸福生活還沒過夠,變故又來了。軍須靡死后,因其與匈奴公主所生之長子泥靡年幼,暫時傳位給堂弟翁歸靡,約定泥靡長大后再讓位。解憂公主則依“收繼婚制”改嫁給翁歸靡,并生下兒子元貴靡。

元康二年(前64年),翁歸靡為加強與西漢聯系,上書漢宣帝愿以元貴靡為嗣王,并希望元貴靡也與西漢通婚,使雙方親上加親,同時決定與匈奴完全斷交。漢宣帝經過深思熟慮,最終確立了扶持元貴靡的政治方略,同意翁歸靡的和親請求。翁歸靡極為重視此次和親,派出了規模龐大的使團赴長安迎娶相夫公主。然而天不遂人愿,公主還沒出塞,翁歸靡就病死了。結果,烏孫大亂,貴族們趁機擁立泥靡為王,此次和親就此夭折。

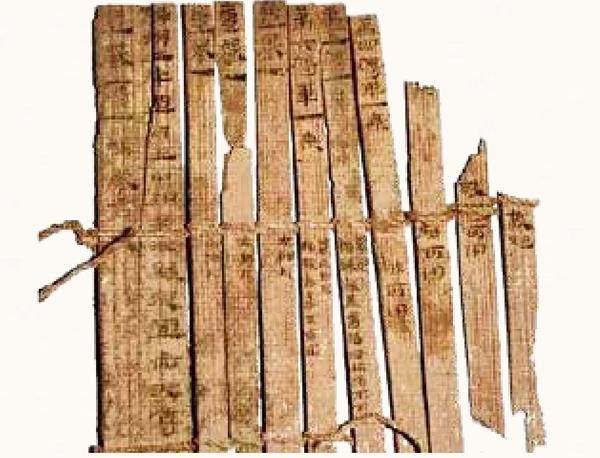

甘肅敦煌懸泉置遺址發現的漢簡,記載了馮嫽錦車持節奔赴烏孫路過懸泉置的歷史。

泥靡極為暴虐,烏孫陷入混亂。甘露元年(前53年),烏就屠(翁歸靡與匈奴公主之子)在匈奴的支持下殺泥靡,據北山自立為王。不論泥靡還是烏就屠,都是匈奴公主之子,加上政局動蕩,烏孫大有脫離西漢而歸向匈奴的趨勢。為穩定局勢,漢宣帝派遣將軍辛武賢率領1.5萬人屯于敦煌,欲討伐烏孫。

戰事一觸即發,沉寂許久的馮嫽再度登場。當時的西域都護鄭吉在得知烏就屠與右大將關系匪淺后,為守護西域和平,便請馮嫽出山以私人身份勸說烏就屠投降。馮嫽臨危受命,毅然前往北山面會烏就屠。見面后,馮嫽曉以利害,一面講述戰爭會給雙方帶來多大災難,一面向烏就屠坦言:“漢朝正在發大兵出征西域,烏孫是難以抵抗的,遲早會被消滅。”烏就屠為馮嫽的真誠所感動,也對漢朝有所忌憚,當即向馮嫽表示,如果漢朝給予其“小昆彌”的稱號,就愿意投降。馮嫽成功化干戈為玉帛。

此次勸降使馮嫽在西域名聲大噪,就連漢宣帝也知道了有這樣一位有勇有謀的“西域通”。他召見馮嫽,詳細詢問了烏孫及周邊諸國的情況。馮嫽一一解答,并提出治理西域的具體建議。這既是一次召見,也是一次面試,“談話”完畢,漢宣帝正式任命馮嫽為漢朝正使,乘錦車、持漢節赴烏孫傳達詔令。

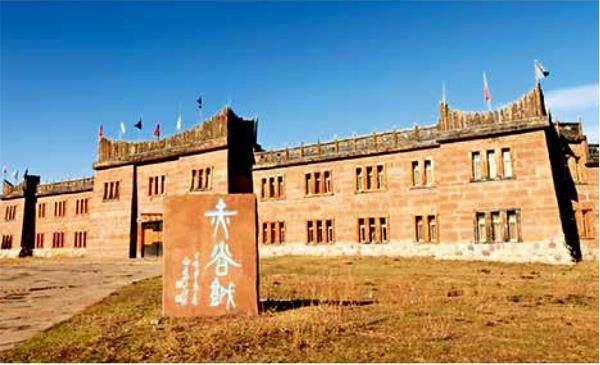

就這樣,馮嫽從非正式的公主特使轉變為正式的西漢特使。馮嫽在抵達烏孫后,即令烏就屠前往烏孫首都赤谷城(位于今吉爾吉斯斯坦伊什提克),以漢宣帝的名義冊立元貴靡為大昆彌,烏就屠為小昆彌,均賜予印綬,烏就屠欣然接受。此次冊封是西漢與烏孫關系史上的大事,標志著烏孫已由原先的盟國變成漢朝屬國。至此,烏孫分為大小昆彌兩部,內亂問題迅速解決,也使馮嫽“宣威萬余里”。

烏孫首都赤谷城遺址,位于今吉爾吉斯斯坦伊什提克。

古稀之年再請纓, 率領百人定西域

甘露三年(前51年),元貴靡病死,其子星靡繼位。此時的解憂公主已年近七十,希望落葉歸根,漢宣帝允其返回長安,馮嫽亦隨行(一說馮嫽在完成冊封大小昆彌之后就已先行返漢)。然而,星靡性格懦弱,無法掌控全局,大昆彌內部陷入混亂,小昆彌也虎視眈眈。為維持西漢在烏孫的影響力,馮嫽主動請纓,率領百余人赴烏孫鎮撫星靡。此時,西漢內部出現了兩種聲音:一種以西域都護韓宣為代表,主張更立星靡叔父樂代為大昆彌;一種以馮嫽為代表,主張全力扶持星靡。漢宣帝最終采納馮嫽的建議。馮嫽以古稀之年再次回到烏孫,一面幫著星靡去游說各方,一面配合韓宣穩定西域。在她的奔走努力下,烏孫局勢穩定下來,她也終于完成使命,為自己的使節生涯畫上了圓滿的句號。

馮嫽一生絕大部分時間均在西域度過,通過敏銳的政治眼光與卓越的外交才能,使西漢與西域諸國長期保持著良好關系,為地區融合、民族融合作出貢獻。清代文人袁枚將她稱為“奇女子”,近代小說家、歷史學家蔡東藩將她與蘇武相提并論:“讀史漫夸蘇武節,須眉巾幗并流芳。”

以女子身份成為皇帝使節,在動蕩的西域建功立業, 馮嫽的確擔得起蔡東藩的評價:“女界中出此奇英,足傳千古。”

(作者單位:中國社會科學院中國邊疆研究所)

編輯 余馳疆 / 美編 徐雪梅 / 編審 凌云