面向智慧城市的地質大數據應用模式研究

文詩寶 許國 盧鵬 黃梅婷 馮健 趙勇

收稿日期:2023-06-26;修回日期:2023-11-24

基金項目:南寧市科學研究與技術開發計劃項目(ZC20211003)、南寧市創新創業領軍人才“邕江計劃”資助項目(2020016)、南寧市優秀青年科技創新創業人才培育項目(RC20220201)聯合資助

第一作者簡介:文詩寶(1995- ),女,碩士,工程師,主要從事地質大數據研究工作。E-mail:643585407@qq.com

通信作者簡介:許國(1973- ),男,碩士,正高級工程師,主要從事巖土工程工作。E-mail:516046247@qq.com

引用格式:文詩寶,許國,盧鵬,黃梅婷,馮健,趙勇,2024.面向智慧城市的地質大數據應用模式研究[J].城市地質,19(2):250-258

摘 要:構建一種“地質大數據+X”的應用模式,推動智慧城市建設向低碳、集約方向發展。應用結果表明:基于“地質大數據+BIM”應用模式,實現城市地下溶洞的分布位置及規模可視化,輔助重大工程規劃決策分析,在施工過程中有效規避地下管線,減少施工對地下管線的破壞;2013—2016年南寧市萬象城地鐵站最大平均沉降速率為10.89 mm·a-1,累積形變量-31.4 mm,通過“地質大數據+InSAR”應用模式探明地面發生沉降的主要原因為地鐵基坑開挖導致的地面承載力下降;通過對地質大數據的插值分析,獲取了地鐵1號線緩沖500 m范圍內圓礫層的厚度等值線圖,其中清川站及廣西大學站區間圓礫層厚度大于10 m,長期的地下水侵蝕及壓力滲透作用將會影響地鐵隧道的使用壽命,應進一步加強地鐵隧道防滲監測。

關鍵詞:地質大數據;智慧城市;可視化平臺;地下空間開發

Research on application mode of geological big data for smart cities

WEN Shibao1,2, XU Guo1,2, LU Peng1,2, HUANG Meiting1,2, FENG Jian1,2, ZHAO Yong1,2

(1.Nanning Survey and Design Institute Group Co., Ltd., Nanning 530022, Guangxi, China;

2.Nanning Shallow Geology Big Data Engineering Technology Research Center, Nanning 530022, Guangxi, China)

Abstract: This paper aims at constructing an application model of "geological big data + X" to promote the low-carbon and intensive development of smart city construction. Application results show that: the application mode of "geological big data + BIM" can help realize the visualization of the distribution locations and scales of underground karst caves, assist the decision analysis of major project planning, avoid collision between construction and pipeline, and reduce the construction damage to underground pipelines. The maximum average settlement rate of Wanxiangcheng Subway Station in Nanning was 10.89 mm·a-1 from 2013 to 2016, with a cumulative deformation of -31.4 mm. Through the application of "geological big data + InSAR" model, it is found that the main reason for settlement is the decrease of ground bearing capacity caused by subway foundation pit excavation. The contour map of the round gravel layer thickness in the buffer radius of subway line 1 within 500 m is obtained by interpolation analysis of the geological big data. The thickness of the round gravel layer is more than 10 m between Qingchuan Station and Guangxi University Station. Long-term erosion by groundwater and pressure infiltration may affect the service life of the subway tunnel, necessitating enhanced monitoring of tunnel seepage.

Keywords: geological big data; smart city; visualization platform; underground space development

隨著信息技術的發展創新,地質數據的獲取能力得到了提升,GIS及數據庫等建庫技術實現了地質數據的歸納,打破了“數據孤島”。城市地質數據庫匯集海量結構化地質數據,具有數值穩定、區域可重復利用等特點優勢,如何激活既有數據潛能、持續吸收新增數據,形成服務應用,是當前城市地質大數據工作難點(趙鵬大,2019)。

近年來,世界主要發達國家在地質大數據庫的管理及應用方面均取得了極大的發展(劉煒,2022)。美國地質調查局通過SDC(Science Data Calalog)工具對公眾開放部分地質數據,使數據的定位、共享和應用更易實現(施俊法等,2014);英國地質調查局基于“開放地學計劃”提出了一個全球性的地學數據倉庫概念,以此實現地質數據應用的目的(鄭人瑞等,2019);澳大利亞通過出臺一些國家層面的政策,如澳大利亞地質調查局數據戰略計劃、2020數字連續性政策等,推動數字化的轉型和應用(孫海雪等,2018);加拿大自然資源部以開放數據門戶網站檢索等形式實現地質數據的管理及應用(王立偉等,2019)。中國地質大數據的應用主要側重于礦產資源預測,并均衡各個學科的協同發展,如果地質大數據發展過程中能形成某種跨學科乃至跨行業合作創新的應用模式,其價值將遠高于在大數據領域本身的價值(李志斌等,2020)。

智慧城市的建設包括了城市規劃、建設、運行、管理的各個方面,通過構建智慧平臺實現地質信息資源統一化,可使地質產品在城市治理、數據開放等方面同新型智慧城市的發展深度融合,同時,三維地質模型的建立可精準刻畫城市地下空間開發中涉及的地質環境條件,為城市規劃提供三維可視化分析的基礎依據(陳偉清等,2014;吳福等,2018;古銳開等,2019;陳星等,2023),推動地質大數據服務智慧城市建設。地質信息化經歷了數字化階段、網絡化階段,正進入大數據階段,形成了地質數據庫、數字地質圖書館、數字地質資料館、地質調查管理信息系統等建設成果,國內優秀學者也在不斷探索地質大數據的應用模式。鮮勇(2021)提出“互聯網+油氣采掘”的智慧油田建設模式,廣泛在感知智能采集系統為紐帶連接了地質云平臺及地質檔案大數據綜合集成開發利用體系,全面提升了地質檔案資料高效開發利用水平。劉軍旗等(2021)等提出了一種基于雙C模型和中間件結合的泛結構化地質數據管理與應用模式,實現了地質數據管理與分析過程中多種異構系統間的數據訪問與數據互操作,并在多個工程中應用取得了良好的效果。高偉波等(2021)等基于獨立設計的GeoVTool可視化框架提出了數據科學在地質大數據應用中的優化方案,為大數據在多領域應用提供了解決方案。

目前地質大數據技術主要應用于基礎地質調查(李超嶺等,2015)、礦產資源開發(吳曉萍,2015)、地質災害監測(劉漢龍等,2021)、國土空間規劃、生態環境保護(梁祎瑋,2022)等領域,并逐步向城市安全評價、城市地下空間開發、城鎮開發基礎地質信息輔助等方向延伸(李凱等,2022;王建偉等,2022)。隨著地質產業數字化轉型發展的推進,智慧城市服務需求的不斷增加,現有數據管理、共享和應用遇到了新的挑戰,科學的運作模式的缺乏(朱合華等,2019),導致地質數據在智慧城市建設過程中利用程度低、用戶目標人群不清晰的問題仍然存在。因此,本文通過對南寧市地質數據的管理、分析及應用進行研究,基于地質大數據的多模態、高度時空相關性等特征,提出一種“地質大數據+X”的地質大數據應用模式,基于城市地質數據管理服務平臺,為智慧城市的地下空間開發、地災防控、地下管網、地下水環境、工程建設活動等提供服務,推動城市建設向集約、智能、綠色、低碳發展。

1? “地質大數據+X”應用模式研究

1.1? 智慧城市建設的難點

隨著新型城鎮化的發展,廣西城市地下空間開發,尤其是軌道交通、城市老舊城區、城市新區、交通樞紐等區域的建設需求急劇增加,由于地質條件復雜,前期城市的開發建設缺乏統一規劃,既有地下空間改擴建較難,智慧城市在建設、管理、運維等方面存在一定的技術難點,主要包括以下幾方面:

1)地質條件復雜。南寧市所處南寧盆地為北東至南西方向的紡錘形斷陷向斜盆地,曾經歷4次強烈的褶皺運動及多次較緩和的振蕩運動。南寧盆地出露的地層自老到新為寒武系、泥盆系、石炭系、白堊系、第三系和第四系,由于地層巖性、地貌類型的不同,導致各個區域的水文地質條件、工程地質條件存在明顯的差異(陸海麗,2016)。盆地南部及東南部巖溶較為發育,大部分區域分布有脹縮土、軟土等特殊土層及富含地下水的圓礫層,地下工程建設具有一定難度(龍睿,2020)。

2)城市地下空間地質條件不可見。城市淺表地質體信息如地層巖性、地質構造、地下水埋藏條件、特殊巖土體分布等研究不夠充分,難以支撐城市規劃建設和地下空間開發利用的需要。

3)前期地下空間開發缺乏整體規劃。各建設工程的規劃設計不同,因此形成各自的空間體系,相互之間沒有形成連接,隨著城市發展和定位的變化,面臨著既有建筑改擴建受周邊地質環境、地下空間約束的問題(夏詩畫等,2017)。

4)大規模空間開發誘發的城市區域安全問題。地下工程建設改變了區域地質的結構特征、巖土體承載特性和地下水流場,進而引發地面變形、地上建筑物開裂,存在一定安全隱患(葛偉亞等,2015)。

綜上,應將城市地上、地下空間作為一個有機整體,構建集成多源異構城市空間信息的地質數據庫,研發集快速建模、可視化表達與科學決策為一體的可視化平臺,推動地質大數據技術應用于智慧城市建設,有效解決智慧城市建設關鍵技術難點。

1.2? 地質大數據的管理

地質大數據包括基礎地理、基礎地質、遙感、水文地質、工程地質、環境地質、地質災害、地球物理、地球化學等多專業、多參數數據,與其他商業數據不同,其具有時間維度、空間維度和屬性維度特征,且采集成本高、更新周期長,數據組織形式多樣,重組交叉困難,因此,核心數據的選取對于數據分析的結果起著至關重要的作用(李強等,2020)。為充分發揮地質大數據的潛在價值,在傳承地質工作成果的同時,需要不斷擴展傳統地質數據應用服務范圍,實施地質數據資源的二次開發。

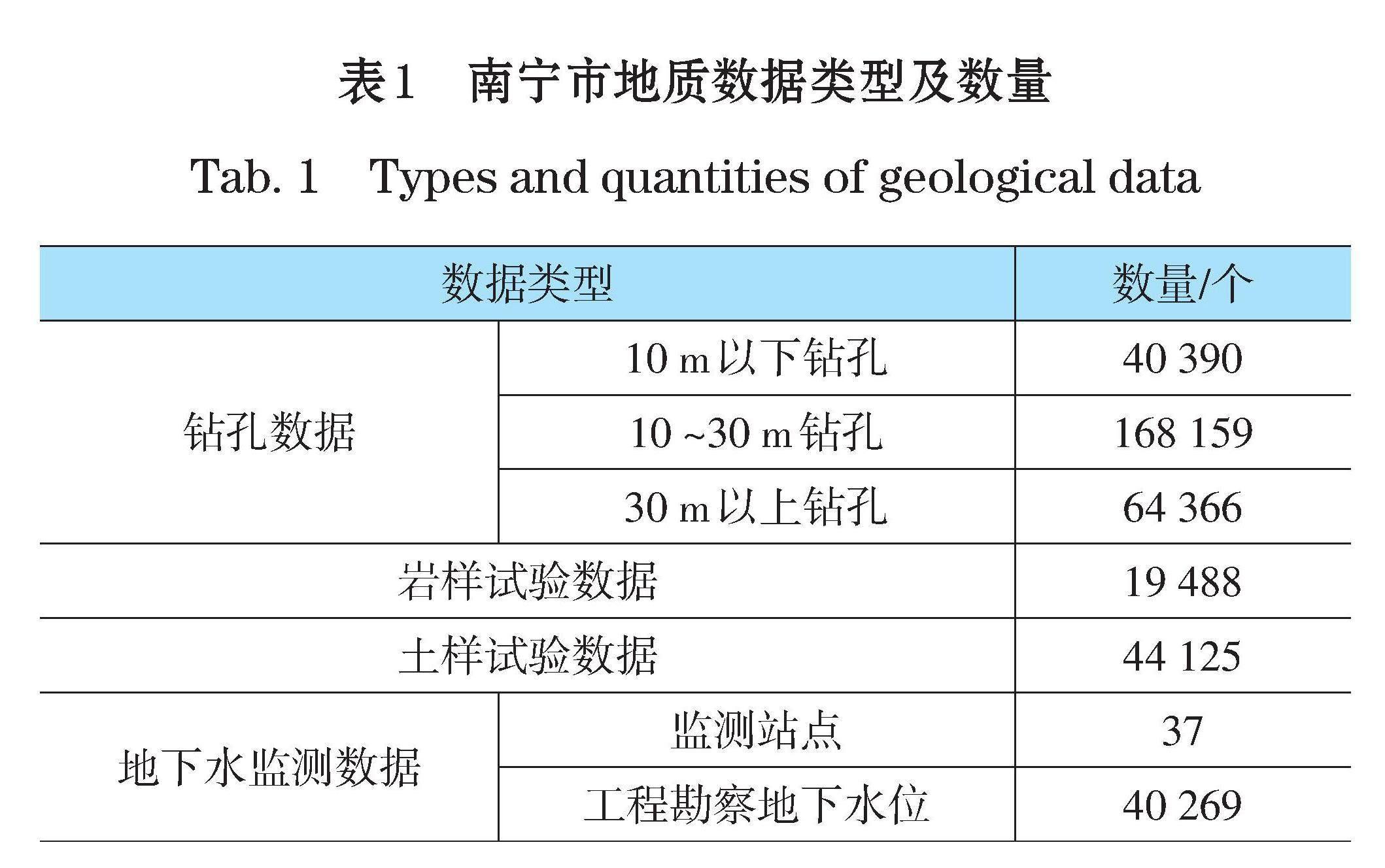

為充分了解南寧市地質條件,本文收集了南寧近30年來歷史地質數據,包含地質勘探報告約25 000份,數字化地質鉆孔約28萬個,其中建筑類鉆孔約16萬個,市政類鉆孔約12萬個,累計鉆孔深度約600萬m,巖土體試驗及地下水監測數據超百萬條,數據覆蓋南寧市建成區。主要數據類型見表1。

收集的資料來源廣泛,工程地質巖組劃分標準和方式不統一,故針對南寧市地質條件特點設計了標準地層分層系統,劃分依據主要考慮工程分區、地質年代、地質成因、巖性、巖土狀態5個因素,每兩位阿拉伯數字表示一個劃分因素。檢查收集的數據,包括鉆孔頂底板邏輯性、鉆孔分層表與標準分層表是否存在矛盾、標準分層表中是否存在地層缺失、鉆孔分層表與標準分層中是否含有重復的數據等內容,保證入庫數據的準確性,實現地質數據的標準化和規范化。

針對智慧城市建設對多源異構空間、非空間數據集成和抽取特定數據的迫切需求,利用GIS技術、BIM技術、ETL數據倉庫技術、計算機網絡技術進行開發,構建城市級地質大數據管理及可視化應用平臺,有效解決數據安全及數據標準不統一的問題。數據管理平臺以數據庫為基礎進行開發設計,數據資料的實體文件運用MongoDB數據庫進行儲存,MySQL提供通用接口進行數據調用、共享及發布。有效實現地質數據和資料的數據導入與導出、數據格式轉換、文檔資料管理與調用、權限管理等功能。

1.3? 地質大數據的應用

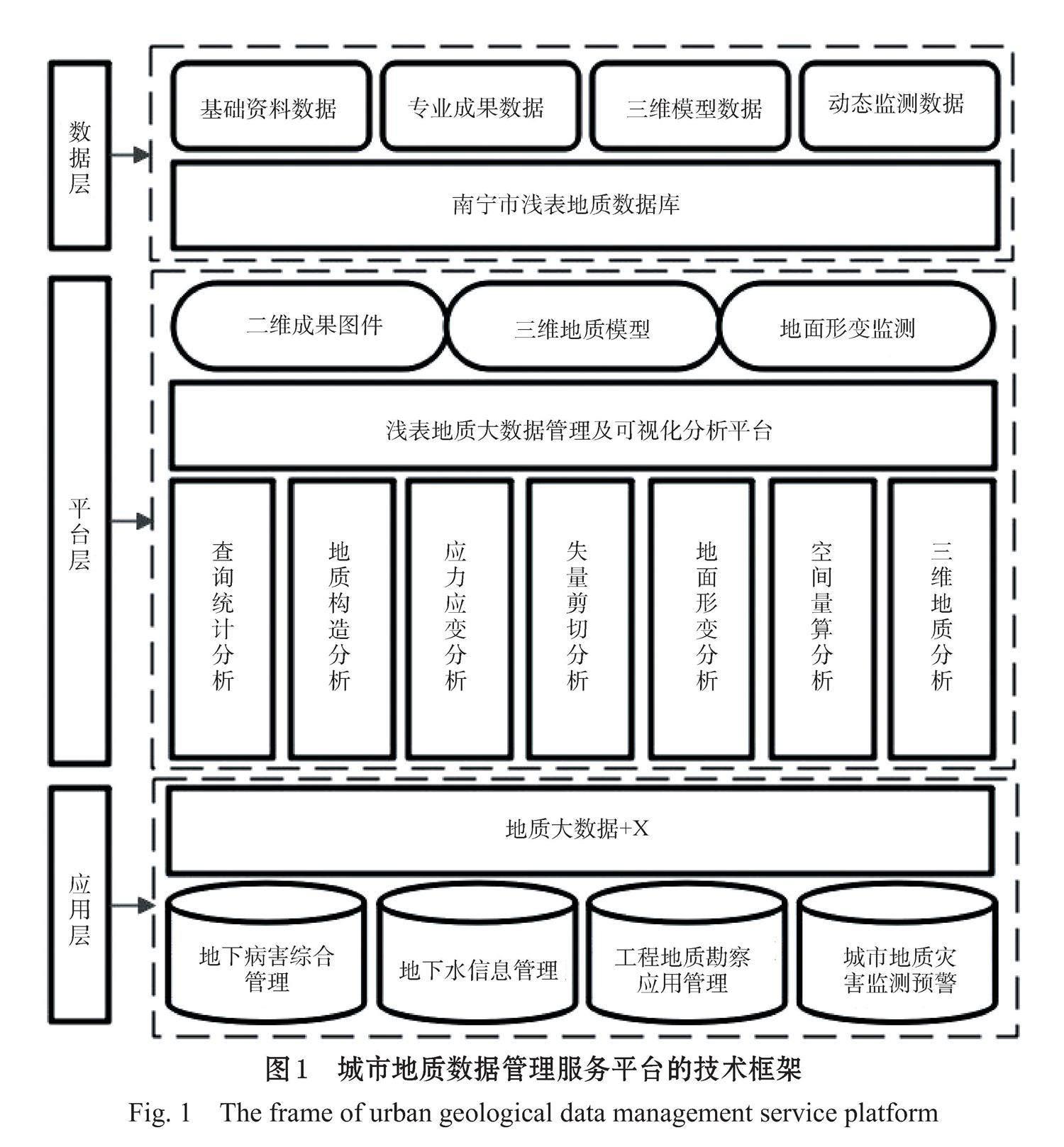

城市地質數據管理服務平臺的技術框架如圖1所示,框架主要包括數據層、平臺層、應用層,可提供高精度的地質數據支撐規劃設計、施工建設、運營管理。通過地質資料信息化、地質信息統一化、地質數據智能化、地質成果精準化,使地質大數據與城市發展深度融合,可有效解決在建設智慧城市的過程中數據標準不統一、缺乏數據信息安全、缺乏技術創新等問題。

“地質大數據+X”應用模式,“X”可以是BIM模型,也可以是InSAR數據或CIM模型、城市信息單元等。地質數據作為城市空間基礎數據的重要組成部分,可為城市數據中心打造以工程地質、水文地質、地質災害等多類城市數據為基礎的“數字底座”,通過新一代信息技術對既有地質大數據進行分析、研究,在不同需求場景下給出新建議指標參數,形成新型城市地質填圖及地質環境評價體系,為新型城鎮化建設工作推進提供決策基礎,為水體治理、地災防治等工作提供評判依據。在地質數據索引、調度的基礎上,搭建三維地質模型,融合三維模型和屬性數據進行智慧城市開發建設決策分析,并在平臺上實現分析過程和分析結果的可視化。基于平臺可進行二維可視化分析和三維可視化分析,二維可視化分析能實現地質數據查詢展示、二維圖件的快速生成、圖件編輯、數據統計等功能,鏈接數據庫進行二維查詢、應用,快速響應工程建設規劃中的地質資料查詢、調取等應用需求;三維可視化分析能根據不同專業數據采用三維可視化技術,建立有關專業的三維地質結構模型和屬性模型,通過地質體三維形態和地層組合關系的構建,虛擬再現城市地下復雜空間結構與關系的分析和過程。

同時,針對政府部門、規劃施工單位、地質專業技術人員等不同服務對象,基于平臺共享模塊進行全站檢索、動態新聞發布及快速跳轉等功能;基礎數據模塊主要用于服務的疊加展示,以及圖層屬性信息的查看等;地質數據模塊提供調查數據、地質資料及地質圖件的查詢及展示功能。通過“地質大數據+X”的應用模式,可實現地上地下一體化剖面分析,對地下病害體、地下水信息、工程地質勘察信息進行管理,為城市安全、建設布局和功能區劃、重大工程建設、地質災害防治、地下空間開發利用等提供長期的信息服務與支撐。

2? 地質大數據應用關鍵技術

智慧城市建設需要集成地上地下時空數據源,包括三維地下空間數據及各類自然資源要素的數量、質量、時空分布來支撐自然資源管理需求。地下多種資源一體共生、相互影響,由于不合理地利用甚至導致相互沖突,增加了城市地下建設的復雜程度(周丹坤等,2020),城市地質數據管理與服務平臺提供的數據一體化管理與應用可靈活利用地質數據資源,促進智慧城市建設。地質大數據應用的關鍵技術主要包括以下3個方面。

1)城市三維地質模型可視化建設技術。廣西城市地下空間開發利用管理存在著地下空間不可見、開發難度大的問題(渠霓等,2022),在規劃、施工、運營階段均需摸清城市地質條件,按照地上地下一體化要求開展平面布局、空間整合。結合地質大數據及BIM技術,在工程建設規劃階段,通過地下空間漫游、虛擬開挖、地上地下一體化模型展示等方式進行方案預演,輔助項目建設選址;在建設運營階段,基于三維地質模型及管網模型、地下水監測數據,對土石方開挖進行精準量算、定位建設場地溶洞、不良地質區域,分析地質條件對地下工程建設影響,提升建設運營質量。

2)城市大規模地下空間開發利用誘發的城市區域災害控制技術。將城市地質數據信息與PS-InSAR地表變形監測數據結合,通過城市大區域的變形數據捕捉危險區,結合地質數據庫獲取區域地層條件、巖土體特性、地下水動態等信息,推演地表形變規律及機理,提出相應預防及整治措施,維護城市建設安全。

3)智慧城市地理信息綜合服務技術。地下空間開發可從智慧規劃、智慧建設、智慧決策3個方面,應用智慧城市地理信息綜合服務技術。智慧規劃通過數據管理、三維建模、動態模擬等實現地下空間精細化應用,與地下空間再開發技術綜合協作,實現老舊城區地下空間再開發規劃;智慧建設將地下空間信息化與三維地質建模技術結合,研究地下空間信息化、優化設計、動態施工內容,在工程施工過程中可起到優化設計、指導施工的作用;智慧決策有效整合排水管網的空間基礎信息、地下水監測信息,充分挖掘地下空間地理信息的價值,為地下空間規劃、建設和管理提供強有力的決策依據。

3? “地質大數據+X”應用模式的實踐與探索

3.1? 地質大數據+BIM模型

集約復合地下系統設施、低碳型地下軌道交通、市政綜合管廊建設、充分利用閑置地下空間資源是低碳理念在地下空間開發中應用的四大主題(孫健,2022)。開展地質調查,摸清地質情況,是合理進行地下空間開發利用的前提(金江軍等,2007)。傳統地質調查成果多以二維圖件(如柱狀圖、剖面圖)進行展示,展示信息有限且不直觀,基于地質大數據構建地下空間三維模型,結合地上建筑BIM模型,以“地質大數據+BIM模型”的應用模式可以形象表達地上地下空間分布及屬性信息,通過數據管理、建模仿真、動態模擬及智能交互等方式實現地質大數據在地下空間規劃中的應用。實現地上地下一體化全空間管理。

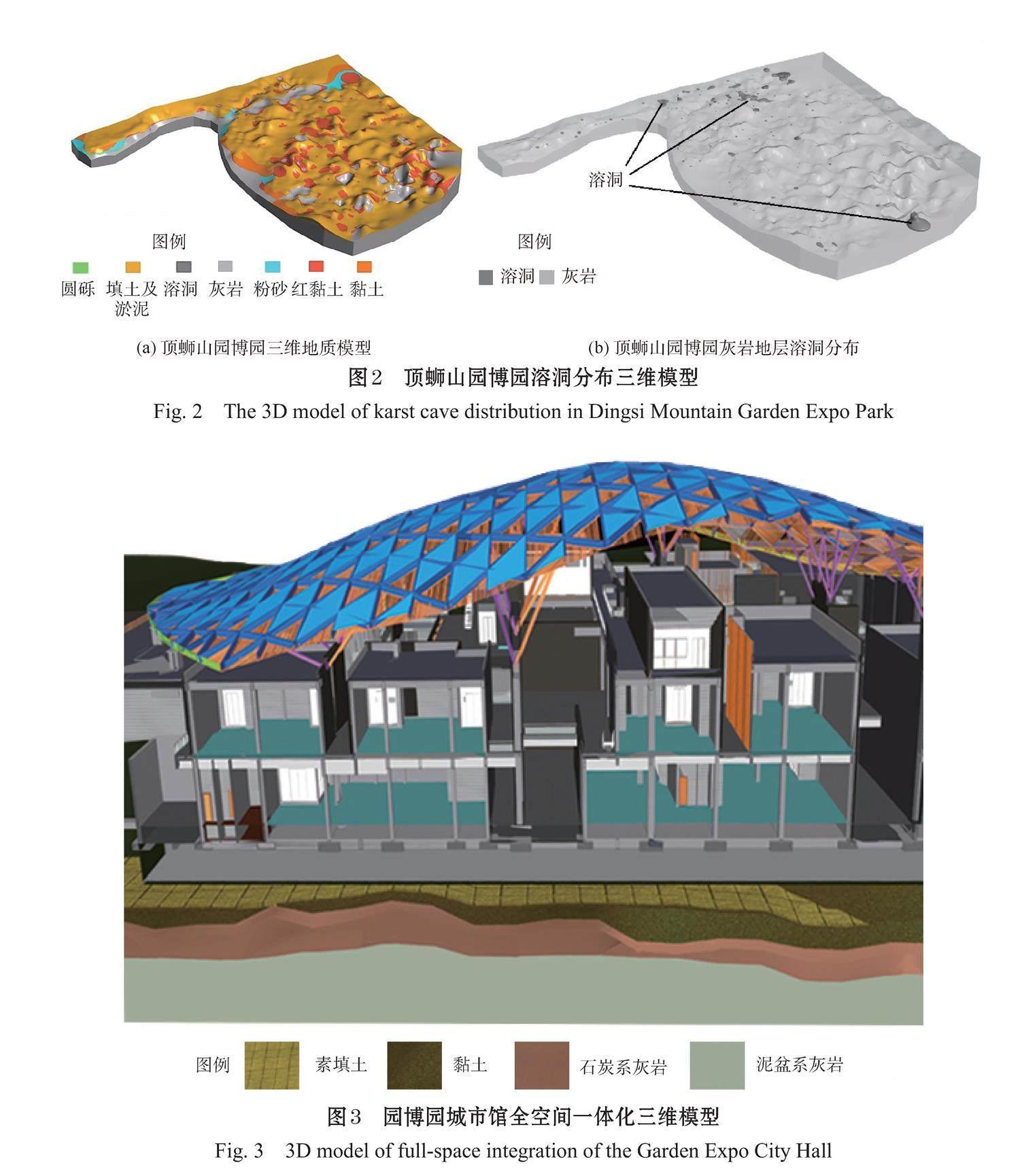

3.1.1? 南寧頂螄山園博園溶洞可視化應用

南寧市頂螄山園博園位于灰巖地區,場地下伏大小不一的溶洞數百個,為有效調查溶洞空間分布,通過地下空間可視化技術將巖溶地下水位和地層結構模型有機融合,采用前期收集的2 014個工程勘察鉆孔的地質數據構建三維地質模型,模型包含素填土及淤泥、黏土、紅黏土、粉砂、圓礫、灰巖、溶洞等,基于三維地質模型準確獲得場地的溶洞分布位置及空間規模(圖2),場地統計面積為187 330 m2,包含溶洞204個,溶洞容積共426 890 m3。創建溶洞BIM模型,模擬溶洞發育形態,確定溶洞與地基基礎的位置關系和影響范圍,輔助工程設計,獲取合理的基礎方案避免巖溶作用造成的工程問題。

3.1.2? 南寧園博園宜居·城市館地上地下一體化

場地存在溶洞及互層的復雜地層結構,為精準掌握園區中宜居·城市館的地質條件,保障地上建構筑物的基礎承載能力,構建了地上地下一體化三維模型(圖3)。其中,地下部分是根據已收集2 948個勘察鉆孔地層信息構建的三維地質模型,地上部分是城市館BIM模型,通過一體化模型實現建筑基坑開挖、地層荷載的可視化。通過三維模型剖切,可多角度展示城市館下伏地層展布、地層厚度,融合地層屬性信息,包括地基承載力、巖土力學特征性指標等,以靈活的立體展現方式,為工程建設技術人員分析研究地下空間的工程地質現象和發現掌握巖土體結構規律,提供了一種新的研究手段和技術方法,便于地質人員清晰認知場地地質條件,為重大工程規劃提供輔助分析決策。

3.1.3? 南寧民族大道地下管網可視化應用

將南寧市民族大道的三維模型與城市管線BIM模型進行耦合(圖4),經地層巖性屬性查詢為黏土層,屬于不透水層,周圍無地下水,可以排除地下水對管線的影響作用。本文所構建的民族大道三維地質模型包含963個地質鉆孔數據、劃分了24層,地質條件較為復雜,常規三維地質模型僅能單獨展示地層情況,通過地質三維模型及地下管線BIM模型的耦合,能準確、多方位展示地下管線位置及周圍地質、水文地質特征,在施工勘察前對地下管網進行改造或鉆孔布設時對地下管網進行避讓,對于無法改遷的管網或管網在已建成的地下構筑物附近,可運用地質專業分析系統布設虛擬鉆孔,從三維角度查驗鉆孔施工是否會對管線產生影響,提前采取規避措施。

3.2? 地質大數據+InSAR數據

地下空間是地表土地資源的地下延伸,地面沉降量是地下空間多元場演化的響應函數(于海若等,2020),隨著地下空間的持續開發,工程擾動現象引起的地面沉降問題逐漸凸顯,利用地質大數據探究地下空間開發引起的地面沉降機理可為建立城市安全防控機制提供科學依據。

基于COSMO-SkyMed衛星系統獲取了南寧市主要城區2013年1月至2016年1月期間地表形變信息,采用PS-InSAR技術進行處理,獲取監測城區年平均形變速率、累積形變量等地表形變信息。觀察周期中,城區內年平均形變速率較小,大部分形變速率范圍在-7~5?mm·a-1,部分區域分布有沉降突變點,平均形變速率超過-9 mm·a-1或者累積形變超過-27 mm的PS點共有34?941個,占PS點總數的0.792%,突變點主要分布在西鄉塘區、興寧區、青秀區的南寧繞城高速以內,基于以上數據篩選出形變較為嚴重的區域共10個,地表形變信息見表2。

在表2沉降風險區中,萬象城地鐵站周邊地表及建筑沉降較大。選擇形變速率較大的兩點生成形變時間序列圖(圖5),A點位于萬象城地鐵站西北側400 m,其3年間累積形變量為-27 mm,平均形變速率-8.94 mm·a-1,監測后期沉降趨于穩定;B點位于萬象城地鐵站東北側350 m,在監測期間,其形變速率為-10.89 mm·a-1,3年間累積形變量達-31.4 mm,且仍保持一定的沉降速率。

基于地質大數據庫獲取該區域地層巖性及水文地質條件,結合光學歷史衛星影像,并通過現場調查分析驗證,查明此區域的觀測周期2013—2015年正處于萬象城地鐵站基坑施工周期內,該區域分布地層主要為泥巖、粉砂巖,地下水為碎屑巖類孔隙裂隙水,具有承壓性。在地鐵基坑施工過程中,對地下水位以下的泥質粉砂巖產生擾動,靜止水位以下的泥質粉砂巖發生崩解,結構遭到破壞,使地基發生沉降,承載力下降,因而引起周邊地表及建筑物的沉降。

3.3? 地質大數據+地下水

南寧地鐵一號線穿越區域主要為邕江Ⅱ級階地,含水層為粉土、粉細砂、中粗砂、圓礫層,其中圓礫層滲透系數大、透水性強,且與邕江存在水力聯系,對地鐵運營安全存在一定影響。以清川站—廣西大學站為例,采用泛克里金法對南寧市地質數據庫中收集的該區間及地鐵線500 m緩沖范圍內的圓礫層厚度進行插值,生成圓礫層厚度等值線圖(圖6),并統計了沿線地鐵隧道對圓礫層的攔阻情況(表3)。地鐵沿線區域大部分地區分布有圓礫層,其中清川站及廣西大學站圓礫層厚度大于10 m,地下水具備一定的承壓性,且被地鐵站臺全部阻隔,由于長期受地下水的侵蝕及壓力滲透作用,一旦防水措施失效,就易出現滲漏水現象,危及地鐵的運營及設備安全,同時地下水的腐蝕作用會影響隧道的耐久性,地下水的浮托作用對隧道結構的內力和變形產生一定的影響,有可能產生結構的開裂。基于南寧市淺表地質大數據庫可獲取地下水位動態監測數據及地面變形監測數據,在地鐵的運行及維護方面提供數據支撐,預防地下水對地鐵隧道的不利影響。

4? 結語

為充分利用地質數據資源,推動城市地質產品共享與服務,本文構建了“地質大數據+X”的應用模式,并以需求為導向在南寧市的實踐取得了較好的應用效果。

1)收集南寧市建成區地質鉆孔數據約28萬個,搭建南寧市城市地質數據管理服務平臺,有效集成地下空間數據,提高精細化管理程度及城市空間三維可視化水平。

2)以南寧市為試點城市,進行了“地質大數據+X”的應用模式的實踐探索,以地質大數據為基底,結合BIM模型、InSAR數據、地下水數據為城市規劃、工程建設選址、地質災害監測預警、城市交通安全等方面提供了科學依據。

3)以城市地質數據管理服務平臺為基礎,采用“地質大數據+X”應用模式推動智慧城市建設及地質大數據的利用,可輔助地鐵規劃選址、管網施工避讓,滿足智慧城市建設對地理信息更逼真、更精細、更廣泛、更實時的需求。

4)隨著數字建設工作的推進,簡單的查詢、存儲功能已不能滿足城市建設對地質數據的應用需求,在今后的研究工作中可考慮借助人工智能技術,拓寬地質數據應用領域,解決以需求為導向的地質數據產品開發難、城市三維建模人工依賴度高等難題。

參考文獻

陳偉清,胡慶玲,焦玉國,程鳳,2014. 三維地質模型在泰安市地下空間開發中的應用[J]. 山東國土資源,30(5):59-64.

陳星,溫金梅,鄭志林,王昕亞,2023.重慶渝中半島地上地下一體化三維模型構建與應用[J].城市地質,18(3):60-66.

高偉波,李仲琴,劉宇,謝琛,2021. 數據科學在地質大數據可視化中的性能優化[C]// 江西省地質學會第十一次會員代表大會暨江西省地質學會2021年學術年會:5.

葛偉亞,周潔,常曉軍,李云,邢懷學,李亮,2015. 城市地下空間開發及工程地質安全性研究[C]//2015年全國工程地質學術年會:6.

古銳開,陳偉,歐陽春飛,2019. 精細化三維地質建模在城市地下空間開發中的應用[J]. 中國勘察設計(4):76-79.

金江軍,潘懋,屈紅剛,王占剛,明鏡,2007. 三維地質建模及其在地下空間開發中的應用[J]. 國土資源信息化(3):26-29.

李超嶺,李健強,張宏春,龔愛華,魏東琦,2015. 智能地質調查大數據應用體系架構與關鍵技術[J]. 地質通報,34(7):1 288-1 299.

李凱,李瀟,李勇,郭亞杉,于喆,許飛青,2022. 關于城市地質產品共享服務的思考[J]. 城市地質,17(1):106-112.

李強,陳渠波,2020. 城市地質大數據組織及應用研究[J]. 四川地質學報,40(2):327-331.

李志斌,陳建平,王大川,2020. 中美兩國地學大數據技術發展及研究現狀[J]. 地質學刊,44(4):345-355.

梁祎瑋,2022. 基于大數據背景的生態環境次生地質災害風險評估研究[J]. 能源與環保,44(12):119-124.

劉漢龍,馬彥彬,仉文崗,2021. 大數據技術在地質災害防治中的應用綜述[J]. 防災減災工程學報,41(4):710-722.

劉軍旗,劉強,劉千慧,張夏林,林晨,周鑫,李國策,2021. 大數據時代地質災害數據管理及應用模式探討[J]. 地質科技通報,40(6):276-282.

劉煒,2022. 發達國家地質大數據管理現狀分析與啟示:以美、英、澳、加為例[J]. 高校地質學報,28(2):274-286.

龍睿,2020. 南寧市市區地下空間開發利用適應性評價研究[D]. 桂林理工大學.

陸海麗,2016. 基于南寧盆地工程地質數據庫的分區巖土性質及承載力研究:以黏土為例[D]. 南寧:廣西大學.

渠霓,龐穎,付丹峰,2022. 廣西城市地下空間管理存在問題和對策研究[J]. 南方自然資源(4):56-58.

施俊法,唐金榮,周平,鄭軍衛,2014. 世界地質調查工作發展趨勢及其對中國的啟示[J]. 地質通報,33(10):1 465-1 472.

孫海雪,陳建平,鄭嘯,2018. 澳大利亞地球科學局地質信息服務新進展[J]. 中國礦業,27(11):40-44.

孫健,2022. 城市地下空間智慧與雙碳策略應用研究綜述[J]. 建筑技藝(S1):347-349.

王立偉,鄭軍衛,趙紀東,劉文浩,2019. 加拿大和英國地質調查局近30年業務變化特征分析[J]. 中國地質災害與防治學報,30(1):133-140.

王建偉,宋立東,佟智強,宋林旭,楊洪祥,2022.牡丹江市中心城區淺層地下空間開發適宜性評價[J].礦產勘查,13(12):1 882-1 888.

吳福,江思義,陳柏基,劉慶超,楊其菠,李海良,2018. 三維地質模型在桂林市地下空間開發中的應用[J]. 南方國土資源(10):25-29.

吳曉萍,2015. 礦產資源利用現狀調查成果與儲量數據庫銜接關鍵技術研究:以四川省為例[D]. 成都理工大學.

夏詩畫,李科,丁浩,2017. 既有人防結構電力改造對鄰近建筑的影響研究[J]. 地下空間與工程學報,13(S1):373-377.

鮮勇,2021. 地區油氣田企業地質檔案大數據開發利用體系實踐與應用[J]. 蘭臺世界(S1):79-80.

于海若,宮輝力,陳蓓蓓,周超凡,2020. 新水情下利用InSAR-GRACE衛星的新興風險預警與城市地下空間安全展望[J]. 國土資源遙感,32(4):16-22.

趙鵬大,2019. 地質大數據特點及其合理開發利用[J]. 地學前緣,26(4):1-5.

鄭人瑞,吳登定,楊宗喜,周久龍,夏燁,金璽,2019. 全球地質調查發展新動向與新趨勢:國外主要國家地質調查機構新一輪發展戰略綜述[J]. 地質通報,38(11):1 769-1 776.

周丹坤,李曉昭,馬巖,葛偉亞,2020. 城市地下多種地質資源開發的相互影響模式研究[J]. 高校地質學報,26(2):231-240.

朱合華,丁文其,喬亞飛,王昕,韓傳峰,張冬梅,李曉軍,2019. 簡析我國城市地下空間開發利用的問題與挑戰[J]. 地學前緣,26(3):22-31.