用鏡頭記錄故鄉老屋用心留住那份鄉愁

楊金英

他鏡頭下的那一座座老屋

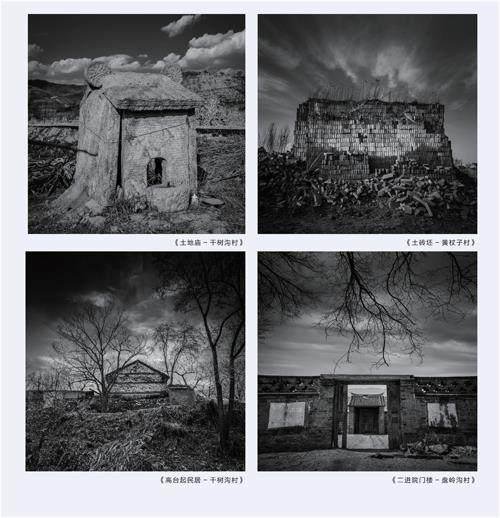

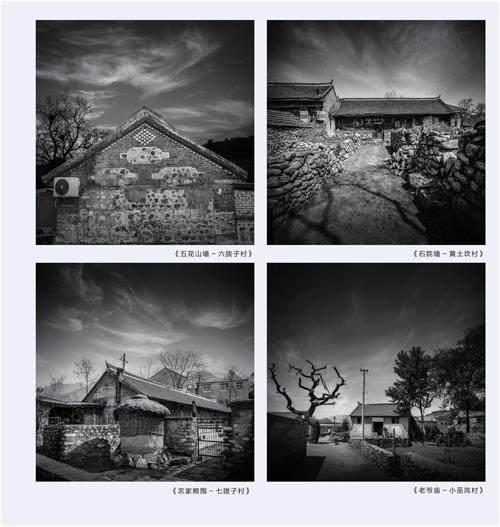

黑白印記的古建筑

沒有色彩的著裝

斑駁的墻面

是歷經的滄桑

殘缺的瓦片是經歷風雨后的憂傷

不管經歷過什么

它們依然屹立在那

挺著堅強的脊梁

見證時代的變遷

是一種歷史的擔當

這一座座老屋在向觀者講述著它們背后的故事

或感動;或眷戀;或憂傷

是感情的延續

亦是世代的回憶

它們也是歷史文化的縮影

記錄著它們以往的飽經風霜或興旺

它們靜靜地守在那里

守著那些溫馨的回憶......

若說攝影,是一種情緒的表達,是一種思想、精神和態度,那么王進勤先生就是以對故鄉——青龍滿族自治縣無限眷戀的情懷和自覺擔當意識,對青龍瓦房民居建筑歷史沿革、結構、選址、材料、裝飾、工序、輔助建筑和公共建筑等進行了系統的歸納,并歷經近6年的時間,跋山涉水,撲撲風塵,深入30多個鄉鎮、120多個村進行了挖掘式拍攝和調查,拍攝了大量的影像資料,篩選130多幅輯入成冊,由燕山大學出版社出版《故鄉那座老屋》,此次展覽為其中部分作品。

民居不僅是人們的居所,也是靈魂棲居的地方。祖祖輩輩生活的地方,承載著歲月的印跡與濃郁的傳統文化。青龍瓦房民居建筑特色鮮明,地域特點突出。作者以其真誠、熱情、執著的精神,用鏡頭翔實而客觀紀錄了正在逐漸消失的民居建筑,使其和與之凝結在一起的厚重的歷史和傳統文化固化下來;以其獨特的視覺和凝重的攝影語言,全方位、多角度、更直觀的呈現了青龍瓦房民居建筑厚重、古樸、典雅等特色和面貌,為青龍民居建筑留下了珍貴的圖像資料,具有較強的文獻價值和歷史文化價值。同時,也釋放了作者對故鄉的熱愛和在新農村建設中保存與傳承傳統民居建筑的匠心精神及文脈的期望。

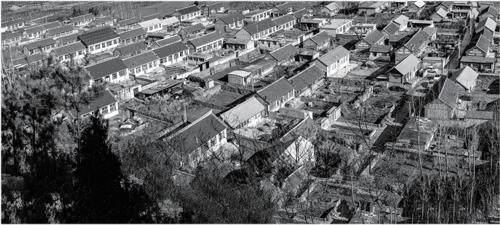

“讓百姓看得見山,望得見水,記得住鄉愁”。鄉愁,因每個人的經歷不同,對鄉愁的理解也不盡相同。作為土生土長的青龍人,作者深愛著那一座座炊煙裊裊的青色瓦房,那一片片依山傍水,山環水繞的村舍,分布在群山峻嶺之中,宛如一種夢境。因此,他呈現給我們面前的一幅幅照片,向我們展現著強烈的地域文化,傳遞著溫暖和力量,喚起人們歲月深處的記憶與魂牽夢縈的情愫及對故鄉的熱愛與憧憬,是望得見的鄉愁。

《故鄉那座老屋》這組照片就是王進勤對故鄉無比眷戀、熱愛、懷念或者一種情懷的釋放。隨著年齡的增長,他的內心一直在拷問,一個人的來處是哪里?你對她理解有多少?答案不斷在更新。故鄉,就是小時候總想逃離出去,老了又總想回去的地方。青龍滿族自治縣就是他的故鄉。

故鄉,植根于靈魂,刻骨銘心,包括她的全部。也不管漂泊多遠,故鄉都一直在每個人心中。猶如母親的臍帶,剪斷了,元氣仍留在了我們的身體里。特別是小時候的記憶,隨著時間的流逝,日久彌新。

鄉愁,是那一座山,那一條河,也許是一棵樹,一處老屋,一口老井。每個人的經歷不同,對鄉愁的理解也不盡相同。王進勤深愛著那一座座炊煙裊裊的青色瓦房,那一片片依山傍水,山環水繞的村舍,分布在群山峻嶺之中,是一種夢境。

民居不僅是人們的居所,也是靈魂棲居的地方。離開故鄉久了,有一種恐懼,擔心從江湖叢林歸來,找不到了來處,就像漂泊的的靈魂,找不到安放之處。這種恐懼感,是一種心理的感應,也是環境的一種反射。古樸的故鄉村落離我們正漸行漸遠,原汁原味的瓦房民居建筑即將消失殆盡,想把它們用影像記錄下來的欲望越來越強烈,這也許是一個人的自覺意識吧。此時拍攝的對象—老屋,已不僅僅是一座居所,成為他釋放鄉愁的載體。

任何事物都有它的前世、今生和未來,故鄉的老屋也不例外。故鄉的先人,早期居住在深山老林里的洞穴、地窩鋪,后來發展成“馬架子”房,在簡易地基上用木桿子搭成人字形的架子,外面苫山草或谷草,里面在離開地面幾尺高的地方搭一層架子,鋪上草作為床,面積大小在數平方米之間。這是青龍小瓦房民居建筑的雛形,當地把這種早期民居稱之為“窩棚”,這種簡易茅屋現在一些地方偶爾還能見到,每到秋季,人們為了護秋往往在田間地頭搭上一處,以供守護使用。

在“馬架子”房基礎上,人們開始對其生活空間已不滿足,開始建造中間起脊的梁架式建筑。建造的方式即,在壘好的地基上支起房架,支房架時先豎柱子,聯柱支架,梁上接檁,順檁上搭椽子,椽子上加鋪葦笆或木片,然后抹上一層茅草和成的大泥,上面再鋪上茅草或青瓦。在周圍壘起四壁,安上門窗,就建成了上棟下宇,冬暖夏涼的住房了。

初期多為三檁住房,后發展成五檁、七檁,以五檁為多數。砌墻初為用河卵石,以黃土和泥作粘和劑,室內以黃土細沙拌成泥抹平。后來改為平整的山石打地基,用山石砌墻,白灰勾縫,用磚砌墻左子和“腰帶”。室內墻壁用石灰抹平,粉刷涂料,地面亦由夯土改為鋪磚、混凝土或木地板等。房頂改苫草為鋪瓦。同時,人們在建造的過程中逐漸產生了木匠、泥瓦匠、石匠等專業技工,并在房脊、山墻、墀頭、門樓等部位注入了雕刻、彩繪及鴟吻、滴水、瓦當、戶對、門墩等裝飾構件。至此,庭院梁架式民居建筑日漸成熟了。概括起來其發展軌跡為:地窩鋪—馬架房—三檁草房—三檁瓦房—五檁瓦房。

這種民居建筑產生于什么年代無從考證,它是一個漸進過程。由于明代中期,青龍被劃為禁住區,青龍境域幾無人煙,至清初以前“居民每以田野為廬舍,或三家,或五家,戶口畸零,難編牌甲”(清同治年間版《遷安縣志》)。清圣祖康熙九年(1670年),正白旗和正藍旗人出冷口占地開荒,建莊居住。因此,青龍境內現存的民居建筑,明代及明以前的極少,大多數為清中后期,或者說屬民國以后的。拍攝到最早的民居建筑是白家店鄉下抱榆槐村的郝家老宅,始建于清康熙年間,公元1662年。其次,干溝鄉盤嶺溝村馬杖子自然村恩科進士馬聲振住宅大院,為清同治至光緒年代建筑。

在拍攝這組照片過程中,王進勤不斷深化對故鄉民居建筑的認識,逐漸由感性到理性,更加客觀的挖掘其內涵,對其結構、裝飾、材料、工序、輔助建筑和公共建筑等,力求系統的拍攝。不僅知其然而要知所以然,這樣大大拓展了拍攝的寬度,從縱向上追朔其歲月深處。此時的鄉土建筑就是建筑本身,仿佛有了“看山是山—看山不是山—看山是山”的過程。

故鄉的民居建筑最大的特點莫過于瓦,雙面坡,青瓦頂,正脊和兩邊的鴟吻,深深的烙在我的心里。曾不止一次的騎在房脊上玩耍,也常常登梯子上屋頂上曬紅薯。鋪瓦做脊是泥瓦匠展示才藝與匠心的地方。拍攝過程尤如對曾經的生命歷程一種故地重游,因此是幸福的。

隨著新民居的建設和空心村的出現,一些老屋年久失修,許多都不能住人了,青龍小瓦房的時代即將成為歷史,成片完整的五正六廂院落已經很少了,“一段老墻半間房,一塊方田樹幾行。瓦上流淌辛酸淚,記憶刻在青磚上。”每當遇此情景他不免兩眼濕潤。

灶膛和一字炕是青龍民居另一大特點,多數搭在靠南側臨窗戶的地方,這樣的布局采光好。鍋臺連著炕,所以鍋臺一般也在廚房南邊一進門的位置。土炕一般為通鋪大炕,有不同輩分人居住的,在兩間屋中間大柁下安裝一個隔板,用于區分里外屋。青龍講究東為大,長輩住東屋,晚輩住西屋,都在一個屋的情況下,長輩住挨近灶膛的一邊,叫住炕頭。說到灶臺不免有些感觸,人的一生,在內心深處總會有些許歲月無法磨滅的烙印,灶臺就深深地烙在王進勤的心里。在那食不果腹的年代,每當看到媽媽在灶臺前生起了火,甚至走進胡同里看見了炊煙,一種說不出的喜悅便油然升起。

碾道,每個村落都設置一至兩個碾道。主要功能是供村民碾米用,一般用毛驢拉石轆碌,農忙時,人推著碾米。碾道的建筑一般為木梁架式建筑,屋頂為苫草或鋪瓦而成。室內設有碾盤和轆碌,其他設施很少。大部分為露天碾道。

磨坊,青龍有吃水豆腐習慣,黃豆少的話,用雜糧或其它豆類磨豆腐,也叫小豆腐,有條件的加上花生,就叫花生小豆腐。還有的用綠豆磨后用鍋攤饹子,還有的用玉米或小米磨后攤煎餅。磨坊建筑與碾道建筑結構、規模等差不多,隨著電磨、粉碎機械的產生,現存很少了。

水井,在沒有壓水井和自來水之前,村民飲用水主要依靠地下水的水井,水井就成了公共建筑。一般一個村子有一到兩個水井,人工開挖,用石砌成。提水用木架上的轆轱卷上麻繩索提,井口有的加蓋,一般都是露天的。

一個人的出身環境,會在他的心靈上打下深深的烙印,真的會影響他的一生,這如一個人的底色。王進勤是土生土長的青龍人,魂牽夢縈的故鄉潛移默化地影響著他的專題拍攝,自從拿起相機他就沒有離開過鄉土建筑。故鄉那座老屋,有歲月深處的記憶,也是農耕文化的載體,他拍攝這組照片,希冀為今后的民居建筑留下一些傳統民居建筑文化信息或資料,并得以傳承。