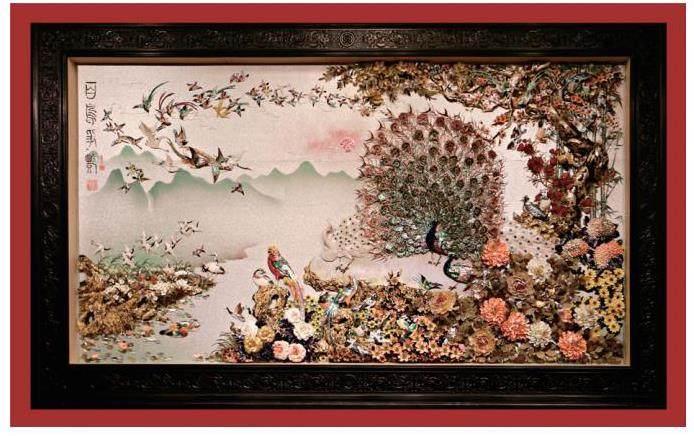

大連貝雕

大連貝雕技藝可追溯至漢代。在漢代,遼寧省大連地區已開始把各種造型和光彩不同的貝殼以堆砌的方式堆制在墓中。漢代貝墓最早見于1931年發現的“牧羊城遺址”,距今已有2000年的歷史了。

1975年10月,在新金縣(今普蘭店市)花兒山喬家屯7號墓出土的4件嵌貝鎏金銅貝,雌雄鹿身均鑲嵌天然虎斑貝殼,銅鑄與嵌貝按接處均以紅彩勾描,造型別致,構思巧妙,鑄造工藝精湛,流露出漢代貴族追求奢華和希望福祿長壽的寓意(現存于大連旅順博物館 ,為國家一級文物)。

后來,隨著人類生產生活的發展,貝殼、海螺等深加工技術不斷提升。貝雕技藝在明清時期發展迅速,盛行于達官顯貴、富商大賈。明代時期,大連的手工藝人已經開始用貝殼磨成螺鈿片,做出一些圖案鑲嵌在家具、首飾盒上。清代,貝雕技術革新,螺鈿工藝被廣泛用于更多的器具,如首飾盒、煙具、臺燈等。

大連貝雕的技藝傳承人金阿山在老一輩貝雕藝人史玉蘭、王秀萍、王德謨的精心培養下,在師承傳統貝雕技藝的基礎上潛心鉆研55年,研究出了貝殼軟化技術,涵蓋設計、歸納、選料、粗坯處理、細坯處理、手工精雕、粗磨、拋光、立體塑形、組合裝配等十多道貝雕工序,把大連貝雕技藝推向較高的藝術水平,并使其名揚世界,傳承不息。

上世紀五六十年代,大連貝雕在廣州交易會上打開銷路,產品銷往五十多個國家和地區。直至80年代,貝雕技藝發展達到鼎盛時期,當時出口創匯主要依靠手工藝品,貝雕又是大連市出口創匯的重要項目,帶動了全國貝雕企業前來學習。

隨著時代的發展,貝雕作為出口產品,僅制作貝雕畫已滿足不了市場需求,為了打開國際市場,大連貝雕非遺傳承人白天同工人一起制作,晚上向國外設計師學習,查閱大量資料。經過認真學習,設計、制作了各種貝雕實用品,如貝雕燭臺、貝雕蠟杯、貝雕花瓶、貝雕胸針、貝雕吊墜等。在打入國際市場的同時,還培養了大量的貝雕人才。

(來源:大連市人民政府)