預付式消費迎來新規

6月1日,陜西西安一家音樂培訓機構突然關門,學員交了學費卻無法上課。圖/視覺中國

“退不了錢,只能認栽。”劉青(化名)是鄭州市內連鎖美發機構“上海銀色·美之家”的常客,在發型師充值3萬元最低享受兩折優惠的推銷話術下,她毫不猶豫地刷卡付費。但沒用幾次,美發店人去樓空,負責人的電話成了空號。她上網搜索,發現同城不少門店聲稱因經營不善而停業。

從美容美發店卷款跑路到健身店、教培機構爆雷,近年來,預付賬款“打水漂”的事件屢屢見諸報端,成為消費糾紛的熱點問題。《2023年預付式消費領域消費者權益保護報告》指出了該領域的六大問題,包括消費者辦卡容易退費難、經營者跑路消費者挽回損失難、消費者維權難等。

近日發布的《最高人民法院關于審理預付式消費民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋(征求意見稿)》(下稱《解釋》)就上述問題進行了明確,包括規定六種無效的“霸王條款”、經營者“卷款跑路”構成欺詐、消費者預付款后七日內可申請無理由退款等。

中國政法大學教授、中國法學會消費者權益保護法學研究會副秘書長孫穎曾參加過《消費者權益保護法》的立法修訂。她在接受《中國新聞周刊》采訪時表示,《解釋》是最高法對司法實踐中的問題進行梳理后,對消費者的救濟作出了一些向之傾斜的規范,體現了最高法對現實問題的關切和降低消費者維權成本的政策導向。

案上魚肉

致電12315,劉青并沒有得到滿意的答復,“要么自行與總店協商,要么走司法程序”。總店表示,不會退費,讓劉青去其他門店消費。“當時承諾充值卡余額鄭州門店通用,但現在其他店鋪要么已經關門,要么需要額外支付50%的現金配合才能使用。”劉青很憤怒。

浙江金道律師事務所律師王亞棟告訴《中國新聞周刊》,健身、美容美發和教培行業已經成為預付式消費爆雷的重災區,套路一般是通過梯度優惠價差來吸引顧客充值,在履約過程中對服務“注水”。

《2021年全國消協組織受理投訴情況分析》顯示,2021年文化娛樂體育服務類別的47376件投訴中健身服務占29494件,其中合同糾紛占15172件,比重最大的預付式消費糾紛最為突出,因健身房老板卷款跑路引發的違權糾紛不在少數。

健身行業預付式消費的常見套路是,月卡費用是500元,年卡費用為2000元,如果充值兩年還能再送一年。在充值越多越實惠的“誘惑”下,消費者一般都會選擇高額充值成為長期會員。

然而,一些商家隨后會通過變更或限制此前承諾的服務,迫使消費者繼續充值以獲取同等服務。例如,商家聲稱,顧客充值的金額對應的是普通會員服務,需要再充值升級才能使用健身房內的洗澡等設施。

一段時間后,又會以場租費漲價、經營困難為名要求消費者補交差價,此前承諾的私教課也換成了大班課。再隔一段時間,商家單方宣布將剩余服務轉移到另一家店且不退余額,更有甚者直接卷款跑路。

北京大學法學院教授薛軍對《中國新聞周刊》表示,預付式消費本身具有雙贏屬性,消費者通過預付款獲得優惠和折扣,減少單次付費成本。經營者可以回籠資金用于擴大經營規模。但這種正常的經營模式在發展過程中卻遭不良商家濫用,把預付式消費當作斂財手段。

在孫穎看來,預付式消費模式中,消費者處在被動狀態:充值才能享受折扣,不充值就吃虧的機制,讓看似有選擇權的消費者實則并無太大選擇空間。

而合同則進一步將消費者推入弱勢局面,無論簽訂與否。健身、教培等行業雖通常會簽訂合同,但經營者會提前預制一些對消費者不利的條款,比如“最終解釋權歸本店所有”“卡內余額不退”。

如果商家閉店,將店鋪或服務轉讓,王亞棟特別指出,這屬于債務轉讓行為,按照民法典第551條的規定,應當取得消費者的同意,受讓商鋪一方應當按照原合同繼續履行,否則構成違約。而實踐中,往往出現“新人不理舊賬”的情況。

在常見的預付式消費行業,如水果店、干洗店等,則多不簽訂合同,通常以口頭形式約定,甚至簡化到通過微信來確認消費記錄和余額。這種情況下,商家的系統臺賬或許有預付金額憑證和消費情況等資料信息,一旦發生糾紛,消費者因缺乏明確的書面約定、相應消費票據,往往陷入“空口無憑”、舉證乏力和維權難的境地。

單向的資金風險也是消費者不得不面對的困境。孫穎表示,預付式消費的場景下,經營者擁有價款的絕對支配權。但消費者在支付前,很難判斷商家的實際履約能力和潛在違約風險。在消費者和經營者嚴重的信息不對稱情況下,商家一旦經營不善或目的不純,不可預測的資金風險完全落在了消費者身上。

王亞棟也認為,預付式消費糾紛頻發的根本原因是這一消費模式很容易誘發經營者的道德風險。經營者在取得了一大筆收入后,會傾向于消極履行或通過變更服務價格、內容來提高利潤,這個過程中侵害消費者權益就是必然結果。

四大亮點

目前來說,預付式消費領域的整體規制較為薄弱。

在全國性立法層面,關于預付式消費領域的規定僅見于《消費者權益保護法》第53條和今年7月1日生效的《消費者權益保護法實施條例》第22條,分別規定了經營者未按約定提供服務的違約責任,以及經營者負有簽訂書面合同、保持服務質量以及出現重大經營風險時要提前30天告知消費者的義務。

“行政監管方面則沒有統一的全國性規定,監管真空和交叉問題突出。”王亞棟說,消費者通過訴訟解決相關糾紛,但往往面臨裁判尺度不一和舉證困難的問題。

最高法早在2022年就對預付式消費的問題進行預警,當年發布的《關于為促進消費提供司法服務和保障的意見》中明確,要加強預付式消費中消費者權益保護。次年,最高法工作報告再次明確,要嚴厲整治“霸王條款”、消費欺詐、預付式消費陷阱等行為。王亞棟說,《解釋》的發布,本質上是這一政策導向的延續。

多位專家表示,此次《解釋》有四大亮點值得關注。

首先是擴大了責任主體范圍,明確了“誰來擔責”。孫穎表示,按照第4條至第7條的規定,除了實際經營人/特許人外,消費者還可以向名義經營人、被特許人、商場場地出租者、清算義務人和幫助逃債人追責。

在薛軍看來,這一規定顯然有助于進一步加強對消費者的保障。以商場場地出租者為例,規定能倒逼其加強審核把關,關注經營者的經營狀況以避免消費者追款無門。

其次,明確了保護消費者對合同解釋的優先權,排除、限制消費者權利的格式條款無效。如第9條規定了限制消費者合法權利的“霸王條款”屬于格式條款,應屬無效,經營者不得依該類霸王條款拒絕消費者要求解約退款、轉卡、補卡、按合同提供服務或商品等合法權利。

第三點是列舉和認定誤導消費、先收款后跑路或惡意逃避退款等套路是欺詐行為。如將“收取預付款后終止經營,既不按照約定兌付商品又惡意逃避消費者申請退款”的行為認定為欺詐,經營者將面臨“退一賠三”且不低于500元的賠償。王亞棟指出,這是《消費者權益保護法》第 55 條的明文規定,而《解釋》第 27 條予以重申和細化,有利于引導消費者更好地舉證和維權。

另外,備受法學界關注的則是七天無理由退款的規定。

最高法民事審判第一庭法官謝勇表示,針對“套路營銷”,《解釋》規定消費者支付預付款后七天內可無理由退款,經營者誤導消費者支付預付款,應承擔懲罰性賠償責任。

孫穎認為,七天無理由退款與七天無理由退貨在法理上有類似之處,即消費者對自己的購買行為需要一段冷靜期。2021年出臺的《北京市單用途預付卡管理條例》就有七日內未消費可退費的規定。在該條例實施一周年之后,北京市市場監管局相關負責人曾表示,七天冷靜期基本落實。

孫穎說,《解釋》的這一條款如若落地,將極大地有利于消費者權益的保護。

有待完善

在王亞棟看來,《解釋》的出臺一方面統一了法官在審理預付式消費民事糾紛案件的裁判尺度,另一方面,也為消費者如何維權舉證提供了方向指引。

但這一切有一個前提,即消費者會通過訴訟來解決糾紛。但王亞棟發現,預付式消費糾紛具有涉案人數多、標的額較小的特點,有時聘請律師的費用可能已經超過了案件的標的額。加之要經歷數月甚至長達一年的訴訟周期,很多消費者出于經濟因素考量,不得不放棄維權。

更困難的是,在訴訟過程中,法院如果聯系不上經營者或經營者拒不出庭,舉證責任將全部由消費者承擔。再者,即使消費者突破重重困難拿到勝訴判決,但商家無錢賠償,消費者的權益依舊得不到保障。

多位專家都表示,利用司法資源并不是解決預付式消費領域問題最有效的方式,在源頭監管治理,才是最經濟高效的手段。不過,他們也指出,預付式消費一直處于弱監管的狀態。

孫穎說,融資屬性下,經營者通過發售預付卡吸攏籌措資金。那么,誰被允許發行預付卡,發卡方的擔保履約機制如何?從監管角度來說,這些問題答案不明。

預付資金監管被多位專家認為是解困出路。他們認為,一旦商家無法兌現產品或服務時,應由監管部門依規定提取保證金用以償還利益受損的消費者。

“預付資金監管要考慮到監管能力和監管成本。”孫穎強調,在討論保證金之前,要解決發卡主體的管理問題。目前,商戶自主決定發卡,無需經過強制備案,這使得監管難度增加,“最重要的是備案和怎么審查的問題”。

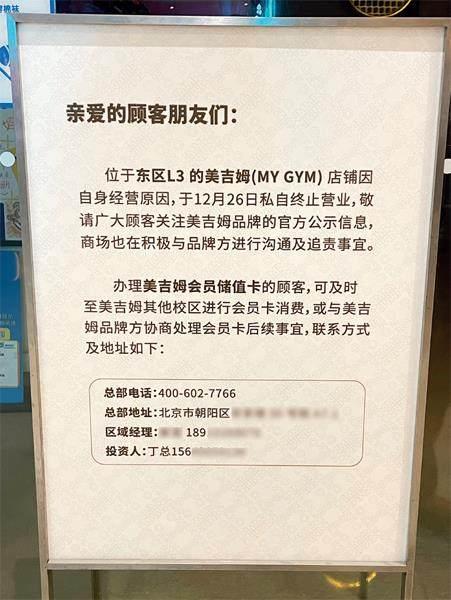

6月7日,北京萬象匯商場內,早教機構美吉姆在門店外張貼出終止營業的通知。攝影/本刊記者 解雪薇

孫穎坦言,商戶行業、規模不一,難以要求存管銀行一概為商家開立專用存管賬戶,“銀行是要付出大量成本的”。對監管部門而言,“做到一一審查,再做發卡備案和資金監管,恐怕有難度”。

另外,“實施預付資金監管、確保一定比例資金可退還給消費者,雖有一定成效,但存在內在矛盾”。薛軍認為,商家原本收取預收款用于經營,但資金被嚴格管控,減少了對消費者讓利的動力,對行業發展也造成約束。

在他看來,運作良好的預付式消費能為消費者提供折扣和創造福利,“但把行業全部管死了,行業發展受限,消費者福利降低,反而是雙輸局面”。

孫穎則進一步提出,預付資金的監管到底以何種方式進行、收取的比例浮動多少也要分行業而定。

事實上,已有地方在探索預付資金的監管。2020年9月起,北京市石景山區預付式消費信用監管和服務平臺上線測試,平臺要求所有入駐商戶必須將消費者預付金額的20%納入銀行存管。而銀行代管資金并非一直不能使用,隨著消費的進程,被監管資金會按比例動態“解凍”。同時,對于平臺研判存在較大風險的商家,資金監管比例會隨之上浮至40%。

石景山區信訪辦副主任許鵬介紹,他們將爆雷頻發的校外培訓、文體健身等行業納入重點監管,對全區開展預付式消費的經營企業,全部采取專用存款賬戶管理。

至于信用情況的獲取,石景山區運用了云計算、區塊鏈等技術,向政府、企業、消費者提供統一的操作端口,政府可以掌握企業交易數據、矛盾糾紛等信息,及時感知和掌握預付企業經營、發卡、資金等異常。

但由于上位法支撐不足,政府不能強制要求商戶加入平臺,所以監管平臺剛推出的時候,商戶多持觀望態度。2022年,受疫情沖擊,不少商戶經營遇困,監管平臺通過評估商家經營信譽等情況,設立5000萬元紓困資金池的金融政策福利,吸引信用商戶先行入駐。

截至去年11月,石景山區有1270余家預付式經營商戶入駐平臺,記錄發卡交易137萬張,資金交易9.6億元,存管資金1800余萬元,通過平臺成功化解退費糾紛800余起,為消費者挽回損失200余萬元。

“解決預付式消費領域的問題,核心是加強行政監管、理順各部門責任協同共治,其次把行業協會和媒體監督作為補充,司法途徑應該作為最后手段。”孫穎說。