用好教材“助學系統”,提升學生思維能力

陳曉香

【摘 要】 高年級學生思維能力的發展,由具體形象思維逐步過渡到以抽象邏輯思維為主。思維能力的培養應根據學生身心發展和語文學習的特點,在教學時有所側重。在閱讀教學中,教師應用教材中的“助學系統”,設計多樣的思維活動,發展學生的各種認知,提升其思維能力。

【關鍵詞】 思維活動 助學系統 思維能力

語文課標對培養學生思維能力提出了具體的目標要求:能獲得思維能力的發展和思維品質的提升。同時指明了培養學生思維能力的路徑:在語文學習過程中,語言作為重要的交際工具和思維工具,其發展過程也是思維發展的過程,兩者相互促進。

高年級學生思維能力的發展,由具體形象思維逐步過渡到以抽象邏輯思維為主。用好“助學系統”,不僅可以促進學生語言能力的發展,也可以提升學生的思維能力,不斷加深其對語文世界準確、深刻、結構化的認知,將發展指向語文創造的高階思維。

統編版小學語文教材中編排了“助學系統”,比如單元導語、閱讀提示、插圖、注釋、批注、泡泡語、課后練習題、資料袋、閱讀鏈接以及“語文園地”中的“交流平臺”等。“助學系統”承載著語文課程的內容,體現著學生語文知識的系統掌握與思維方式的培養,是學生發散思維的有力抓手。借助教材中的“助學系統”,可以使學生在學習過程中的思維能力得到有效發展,對知識的理解更深入、更系統,最終提升自身核心素養。

教材中“助學系統”的編排,從形象到抽象,符合學生的認知規律。“助學系統”關注個體思維水平的差異,注重思維品質之間的相互聯系,相互補充,促進學生思維品質全面發展;為學生實現學習目標指明路徑,讓學生對學習信息進行再加工,主動地建構知識,在實踐中學會學習。直覺思維、形象思維、邏輯思維、辯證思維和創造思維是緊密關聯、相互滲透的,只有依托教材中的“助學系統”,在多樣的思維活動中,才能提升學生的思維能力。

一、讀時聯想開去

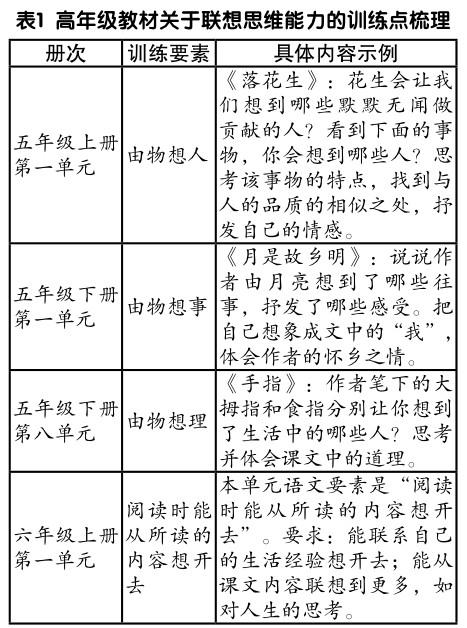

“助學系統”有助于發展學生的聯想思維能力,高年級教材呈現出由易到難的層級(見表1)。

六年級上冊第一單元課文《丁香結》,課后習題是“丁香結引發了作者對人生怎樣的思考?結合生活實際,談談你的理解”。教師可以結合該單元“交流平臺”的內容,啟發學生閱讀時去聯想、想象,并教給學生“想”的方法。首先,讀懂作者是如何巧妙融入聯想。作者的聯想思維過程,可以分三步理解:第一步,教師可引導學生觀察課文插圖上的丁香花苞,并出示古代女子衣服上的盤結,兩相對照,感受丁香結名稱的貼切,體會作者聯想的方法之一是由物想到其他物(相似的)。第二步,品讀作者引用的兩句詩,理解丁香結自古以來就有愁怨難解的意思,并出示“閱讀鏈接”中的詩句作補充,加深理解,體會作者聯想的方法之二是由物想到古詩(閱讀經驗)。第三步,引導學生感悟作者思考人生的句子,并聯系上下文說說對這句話的理解,體會作者聯想的方法之三是由物想到人生(生活經驗或思考)。這樣,學生在理解“丁香結”的同時,也理解了作者聯想的思維過程。

其次,結合生活實際,教師可以引導學生模仿文中“聯想到……真覺得……”這樣的表達句式,談談自己的理解。學生從生活實際、生活經驗想開去,進而與作者產生共鳴。

二、讀時深入思考

在閱讀時,學生對閱讀的內容進行深入思考和理解,能形成自己的見解和思考方式。

1.辨析思維過程。辨析思維過程是個體提升邏輯思維水平的途徑之一。反思要求個體在思考其對象的同時也思考其流程。[1]

五年級下冊第六單元的單元導語為“思維的火花跨越時空,照亮昨天、今天和明天”,本單元《自相矛盾》《田忌賽馬》《跳水》三篇課文均展現了作者的思辨與智慧。

推想孫臏制定計策的思維過程,是《田忌賽馬》教學的重點。教師先引導學生根據課文內容,結合課后練習第二題,把齊威王和田忌賽馬的對陣圖標畫出來。“連一連”圖示,不僅可以可視化地幫助學生理解“馬的出場順序”(圖像思維),還可以作為對學生進行課堂表現性評價的結構化思維工具。學生能連準確,意味著理解了孫臏是怎么想的。教師在此基礎上啟發學生思考,用語言來闡述(符號思維)“孫臏為什么要讓田忌這樣安排馬的出場順序”。學生以此再回到具體的文本中,明確孫臏觀察到的情形,揣摩他的內心想法,親歷孫臏的思維過程。學生能說清楚,意味著明白了孫臏是“怎么樣”展開和“為什么”要進行,也就能真正體會孫臏計策的高明之處。

另外,教師可引導學生從孫臏制定計策的具體思維過程中,總結出孫臏成功的原理——遇到問題,要先認真分析觀察到的實際情況,再選擇合適的對策,以達到預期的目的。

教師不僅要引導學生理清孫臏制定計策的思維過程,還要引導學生關注自己是如何一步一步推想出孫臏的思維過程的,這樣才能更好地促進學生理解思考的流程,發展自己的邏輯思維。教師可以讓學生說一說:你是怎樣推想孫臏制定計策的思維過程的?學生表示,為了弄清楚孫臏制定計策的思維過程,讀的時候就要留意這個計策是“怎么樣實施的”和“為什么要這樣實施”。如此,學法的總結(思考的流程)就可以再遷移到用于拓寬思路的課后“選做”的交流上了。

“選做”要求學生查找資料,了解歷史上的人物運用謀略取得勝利的故事,并和同學交流。教師可以引導學生在交流時對人物的計策加以說明,嘗試分析一下人物的思維過程。學生經歷“連一連”“說一說”“選做”的過程,也就是經歷了一次“具體—抽象—具體”的高通路遷移過程,即“深度學習”的過程。[2]

2.立足整體思考問題。語文知識的教學,不應求“全”,而應求“聯”。對于單篇文本的“助學系統”而言,教師要從單元整體的角度去思考單篇文本的“助學系統”對提升學生思維能力的價值和運用,同時,還要有機關聯其他課文的“助學系統”,互為補充,從而協同促進學生思維品質的提升。

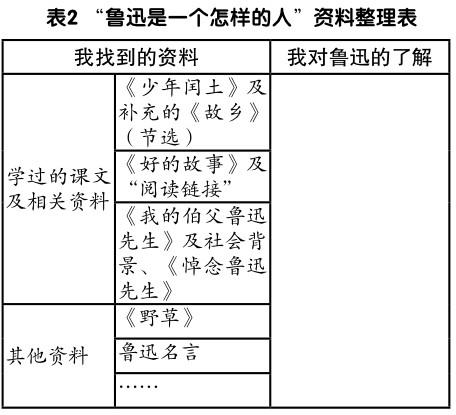

精讀課文和略讀課文的互動是教材的一大特點。六年級上冊第八單元,單元導語直接引用了略讀課文《有的人》中的一段話解釋本單元的主題,另配有魯迅先生的特寫照片(和《有的人》中的插圖呼應)和個人簡介。《有的人》閱讀提示中要求學生“結合本單元的課文和你查找的資料,說說魯迅是一個怎樣的人”。這個問題閃耀著和魯迅思想一樣的批判性光芒,因為“用不同觀點進行思考是一種基于分析和評估能力的批判性思維”[3]。閱讀提示不但要求學生把學習過的課文和查找的資料作為學習支架,而且要求學生能讀懂信息,并運用多種認知方法,如比較、評判、構建等,多維度地評價魯迅。

課前,教師可以讓學生結合學習提示的要求,自主搜集、整理與本課學習相關的資料,為課堂學習做好充分準備。學生把過去“根據要求梳理信息”的經驗遷移過來,利用表格(見表2),搜集和整理好相關資料。課堂教學時,教師引導學生圍繞核心問題“魯迅是一個怎樣的人”自主探究,合作交流,并適時借助資料,引導學生進一步感受魯迅形象。

教師可以組織學生結合課前的資料整理表,圍繞“課文是紀念魯迅的詩,為什么要寫與魯迅對立的人”這個問題展開學習,理解“有的人”所代指的“兩種人”含義,通過比較朗讀,體會在“兩種人”的對比中,更能突出魯迅以及像魯迅一樣的人的高貴形象,從而辯證地理解“有的人”詞義的復雜性,體會詩歌豐富的意蘊。

基于此,教師鼓勵學生借助前面學過的課文及補充的資料(多樣化閱讀),用開放的思考打開思維,談談自己對詩中第一段“死”與“活”的認識。學生重新認識原本經驗中的“死”與“活”,打開了認知的格局,也就能更好地理解“有的人死了,他還活著”這一看似自相矛盾,實則揭示了事物本質的真實現象:為人民鞠躬盡瘁的人,死后人民懷念他。學生由此感受到了“矛盾與統一”的辯證思維方法。

教師引導學生讀魯迅的作品,借助名家走進魯迅的作品,是自己認識魯迅的過程;讀別人寫魯迅的作品,是借助他人的眼睛認識魯迅的過程。這樣,學生就可以通過不同的視角,真正理解單元頁上魯迅是“偉大的文學家、思想家、革命家”“中國現代文學的奠基人”導語的豐富內涵,從而認識到魯迅的真實形象。這一立體、多元的高貴形象樹立在學生的精神譜系坐標中,可促進學生逐步形成正確的價值觀。

3.循著思考的問題創造。問題是探究的先鋒,它使人進入對話、自我批評和自我糾正的過程。[4]經歷解決結構化問題的過程是創造思維發生、發展的基礎。

五年級上冊第八單元《憶讀書》課后練習第一題是“用較快的速度默讀課文,說說作者回憶了自己讀書的哪些經歷,她認為什么樣的書才是好書”。要讓學生一下子說清楚作者的讀書經歷和選好書的標準并不容易,教師需要將這個“助學系統”細化為具體的一組結構化問題:(1)需要梳理的信息是什么?(2)用怎樣的方式梳理信息?(3)從梳理的信息中,發現了什么?設計有層次的學習活動,這樣既降低學生理解問題的難度,又一步一步將其引向深度思考。

教師先引導學生圍繞問題1進行交流,明確梳理的信息是什么,然后讓學生選擇自己喜歡的方式梳理信息。接著,教師應在學生梳理信息的基礎上,引導學生思考問題3,讀懂信息之間的邏輯關系。從整體上分析、評價作者的讀書經歷,學生可以發現,作者按時間順序,以關鍵閱讀書目為載體,呈現出“讀書快樂”的層次和梯度,從“感興趣”到“心動神移”,直至領悟人生之道“做人處世要獨立思考”,能批判性地提出好書的標準。如此,學生對作者讀書經歷的本質理解才會在腦海中清晰起來:這是作者對理解世界、理解他人和理解自我的閱讀能力和思維能力的進階。循著這樣一組問題鏈,學生經歷了從“某個方面的信息(單結構)—多個方面信息(多結構)—整合信息(理解關系)”這一系統化的認知結構建立過程,也真正理解作者的讀書經歷和選好書的標準。

教師再借助梳理出的信息,引導學生“結合自己的讀書經歷”,把自己真實的生活經驗引入學習中,反思是否用過作者談到的這些讀書方法,與老師、同伴交流,拓寬思路。學生主動建構自己的讀書經驗,讓豐富的對話發生,不斷地將新學習的內容嵌入自己的經驗,創造性地運用于今后的學習和生活中去,從而提高閱讀品位。這樣的學習活動,實現了課本與現實之間的相互轉化,讓創造性思維真正發生。※

參考文獻:

[1]李普曼.教育中的思維:培養有智慧的兒童[M].劉學良,汪功偉,譯.上海:華東師范大學出版社,2023.

[2][4]劉徽.大概念教學:素養導向的單元整體設計[M].北京:教育科學出版社,2022.

[3]麥克泰,西爾維.為深度學習而教:促進學生參與意義建構的思維工具[M].丁旭,譯.北京:教育科學出版社,2021.

(作者單位:江蘇省南京市中山小學)