李貞伯等拍攝敦煌石窟影像檔案的內容及價值

張建榮 宋利良

內容摘要:敦煌研究院有4萬多張石窟影像檔案資料,經過多年整理陸續進行數字化掃描后現已經保存于敦煌研究院數據庫。從2021年開始我們對之前尚未整理的8000余張不同介質的敦煌石窟影像檔案進行了整理。這8000余張石窟影像檔案是20世紀50年代初至80年代末李貞伯與其他同事拍攝的,其內容主要為敦煌石窟藝術及常書鴻先生等莫高窟守護者們在敦煌石窟保護、研究、弘揚等各方面的影像檔案記錄,是研究敦煌石窟壁畫保存狀況、自然演變、敦煌研究院發展歷程的重要參考資料。

關鍵詞:敦煌石窟影像檔案;李貞伯;內容;價值

中圖分類號:K879.21;K875.4 ?文獻標識碼:A ?文章編號:1000-4106(2024)03-0143-09

On the Contents and Value of the Image Archives of

the Dunhuang Caves Photographed by LI Zhenbai

ZHANG Jianrong SONG Liliang

(Institute of Cultural Relics Digitization, Dunhuang Academy, Dunhuang 736200, Gansu)

Abstract:There are more than 40,000 images of the content of the Dunhuang Caves held in the Dunhuang Academy that have been digitized and stored in the academys database. From the beginning of 2021, workers at the academy began sorting through over 8,000 images taken by scholar Li Zhenbai and his colleagues between the 1950s and the early years of the 1980s. The photographs mainly focus on the art of the Dunhuang Caves, as well as early conservation projects undertaken at Mogao by researchers such as Chang Shuhong. These image archives are essential reference material for research on the conservation conditions and historical evolution of Dunhuang cave murals, and on the history of the Dunhuang Academy.

Keywords:images archive of the Dunhuang Caves; archival content; archival value

一 敦煌研究院早期石窟攝影的背景

(一)敦煌石窟攝影工作的開展

在敦煌藝術研究所籌備成立之時,時任中央日報社攝影部主任的羅寄梅受當時教育部派遣來到了敦煌莫高窟[1]。在1943年4月—1944年6月期間,羅寄梅選擇保存完好、有代表意義的洞窟,進行了有計劃、系統的拍攝[2]。共拍攝完成2000多張照片,在離開莫高窟時羅寄梅將他拍攝的照片資料全部帶走,沒有為敦煌藝術研究所留下任何資料。這些照片資料后來被羅寄梅夫婦帶到了美國,存放于普林斯頓大學唐氏研究中心。

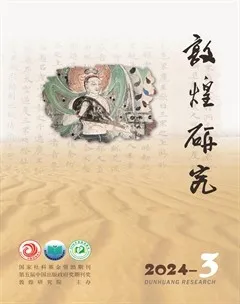

為了通過攝影手段為莫高窟保留珍貴資料,1954年經文化部推薦,在常書鴻先生的邀請下,李貞伯離開北京來到了敦煌文物研究所工作。1954年敦煌文物研究所組建了攝影室,李貞伯擔任了攝影室負責人,承擔起了石窟文物的攝影記錄工作,開啟了他在莫高窟奉獻一生的攝影生涯[3]。在當時遠離城鎮的莫高窟生活條件異常艱苦,李貞伯帶領助手祁鐸每天扛著笨重的照相器材、搭起蜈蚣梯,在莫高窟崖壁上的洞窟里攀上爬下,對莫高窟石窟的壁畫、塑像以及周邊環境等狀況開始了全面的拍攝工作(圖1)。自20世紀50年代初至80年代末,李貞伯與攝影室同事先后拍攝各類照片達8000余張。

(二)李貞伯石窟攝影工作的貢獻

1. 敦煌石窟攝影探索性工作

敦煌石窟受建筑背景的影響,每個洞窟的內容、形制、空間大小等都有很大差異,由于石窟的不可移動性,窟內形制復雜多樣,給攝影師們的拍攝工作造成了很大難度。在敦煌文物研究所成立初期,缺乏電力照明和專業的攝影照明設備,為解決攝影照明問題李貞伯與其他同事嘗試了多種方法,最終采用玻璃鏡子的折射原理將洞窟外的光線反射進洞窟內,從而采用自然光來進行拍攝。為拍攝高處壁畫和彩塑,他們又自制了木梯、搭建了臨時的攝影平臺。這樣就能從不同的角度和高度拍攝洞窟內容,在這種有限的條件下他們克服各種困難拍攝了大量的石窟影像檔案資料。經過多年不懈的努力,他們成功地探索出了一套在艱苦條件下進行石窟拍攝的有效方法。

2. 敦煌石窟檔案管理工作

李貞伯與同事們在完成每天的拍攝任務后,就利用簡單的沖洗設備在暗房中沖洗膠卷、放大照片,在完成底片沖洗工作后,對拍攝的大量底片進行整理并書寫底片的說明:如類別、名稱、窟號、拍攝時間、攝影師姓名等;為妥善保存底片,將經過編號的底片存放于專用底片袋,一張一袋按照順序號放入木質底片盒中進行長期保存[4]。為了管理好底片檔案,姜雅琴等檔案工作人員填寫制作“攝影資料卡片”并記入《攝影資料登記簿》,采用卡片檢索方式來避免頻繁翻找底片而造成原件的磨損,形成了一套行之有效的石窟影像檔案管理工作流程。石窟影像檔案管理工作的逐步完善,為我們積累了寶貴的石窟影像檔案的管理經驗,保存至今的大量影像檔案資料,在敦煌學及相關領域的研究工作中一直發揮著重要作用。

3. 采用幻燈片起稿提高了壁畫臨摹工作效率

在敦煌文物研究所時期,壁畫臨摹工作是當時的工作重點,在那種極其艱苦的條件下,對不斷自然損壞的文物的一種“備份”存傳的最好手段就是臨摹壁畫臨本。為了保證起稿的準確性,常書鴻先生找來一臺德國造的幻燈機,用幻燈片來放稿起稿。李貞伯就承擔起了拍攝制作幻燈片的工作任務[3],將他之前所學的中國畫的功底,用在了石窟影像拍攝中,拍攝制作了一部分彩色幻燈片。幻燈片的使用給臨摹工作提供了很大方便,提高了壁畫臨摹的效率和準確性,減輕了臨摹工作人員的工作強度,極大地促進了敦煌藝術的臨摹和研究工作。

4. 為編輯敦煌石窟藝術出版物提供圖片

為了弘揚敦煌藝術和文化,從20世紀80年代開始,敦煌研究院承擔了大量國內外敦煌石窟藝術相關出版物的編輯出版工作。李貞伯獨立或合作拍攝出版了《敦煌壁畫集》《敦煌藝術畫庫》《敦煌彩塑》《敦煌壁畫》《敦煌唐代藻井圖案》《敦煌彩塑》《中國石窟·敦煌莫高窟》(5卷本)等一系列敦煌藝術畫冊[5]。

作為敦煌研究院首位專職攝影師,李貞伯在石窟攝影崗位上工作了32年(1954—1986年),克服重重困難,用自己的智慧和心血以及豐富的石窟攝影經驗,拍攝保存下大量珍貴的影像檔案資料,為敦煌研究院石窟攝影工作的起步、發展以及技術創新奠定了堅實的基礎,同時也為敦煌石窟攝影工作的人才培養做出了一定的貢獻。

二 整理敦煌石窟影像資料內容

在對8000多張石窟影像檔案整理過程中(圖2),要取出每張底片對著光線或者在觀片器上仔細地反復查看,以了解底片的信息、內容和底片質量。在整理135底片時,由于底片特別小,有些底片袋的信息填寫的也不太完整,辨認底片內容的難度就更大。由于這批底片已經保存了幾十年,殘留的刺鼻的化學品味道和積累的灰塵,對底片整理人員和整理工作都帶來了難度。再者因為底片數量大、整理人員少、時間短、任務重,所以在多次逐張反復瀏覽底片過程中,無法將每個類別底片張數精確地清點統計出來,只能等整理工作陸續結束后,在進行數字化底片掃描時,來逐步完成后期的一些數據統計等其他相關工作。

這8000多張底片,是采用傳統感光膠卷拍攝的敦煌石窟較早時期(1955—1986年)的影像資料,石窟檔案資料時間跨度長、涵蓋面廣、內容豐富,底片類型又具有多樣性,其種類有黑白底片、彩色(負片、反轉片、幻燈片)底片,片幅規格有120膠片(6cm×4.5cm、6cm×6cm、6cm×7cm、6cm×9cm)、135mm膠片等。通過這次整理發現除少量彩色底片(20世紀50—60年代)出現了褪色現象外,其余感光影像檔案保存狀況良好,畫面清晰,是了解敦煌石窟洞窟原貌以及敦煌研究院發展歷程的珍貴影像檔案資料。下面將這8000多張底片內容分為6大類,進行簡要闡述。

(一)敦煌石窟影像資料的內容

1. 黑白片

從1955年開始至1987年期間,敦煌石窟攝影主要以拍攝黑白底片為主。多年來陸續對莫高窟、榆林窟、西千佛洞的壁畫、彩塑、題記等進行了系統的拍攝,對于有代表意義的、內容豐富、壁畫和彩塑保存較好的洞窟進行了比較詳細的拍攝。拍攝內容有飛天、尊像、經變、裝飾圖案、山水、本生因緣、佛傳本生故事、樂舞、民俗等。此外,還對部分洞窟的窟型也進行了拍攝。

2. 幻燈片

在1959年至1960年期間,為了減輕臨摹工作人員的工作強度,選取了敦煌石窟主要洞窟的精美壁畫、塑像進行局部拍攝,制作了一批彩色幻燈片(135mm),同時還為部分壁畫臨本也拍攝制作了幻燈片。在當時這部分彩色幻燈片為壁畫臨摹過程中起稿著色起到了參考作用,提高了壁畫臨摹的準確性,使洞窟壁畫中逐漸衰退的色彩在臨摹作品中得以記錄和再現。這不僅促進了敦煌藝術的臨摹工作,也讓人們通過彩色影像看到了敦煌壁畫美輪美奐的唯美色彩。

3. 彩色片

在整理的這批石窟影像檔案中,有一部分拍攝洞窟壁畫和彩塑局部內容的彩色膠片(負片、反轉片)膠片,至今大部分保存完好,其中尤為重要的就是20世紀50—60年代拍攝的一部分彩色膠片,這部分彩色膠片可以說是莫高窟最早的彩色片了。因為受當時拍攝條件、工作環境等諸多因素的影響,許多洞窟(尤其是大型洞窟)無法進行整窟整壁的拍攝,如莫高窟第61、98、428窟等,只能選取最精美的壁畫、彩塑進行局部的拍攝,來展現出不同時代莫高窟藝術的精美。

(二)敦煌石窟保護、加固工程

反映莫高窟早期石窟保護和崖體加固工程內容的主要是135mm底片以及其他幾種規格的黑白膠片。在石窟保護方面的底片內容有20世紀50年代莫高窟九層樓頂及窟前清理積沙、1956年窟區進行環境改造鋪設瀝青路、1958年莫高窟北區進行測量以及修建橋梁等建設施工。在加固工程方面拍攝了1962—1986年期間的莫高窟、榆林窟、西千佛洞崖體加固工程,同時對加固前的崖面狀況、工程的施工、加固后的現狀、窟前遺跡和周邊環境等都進行了拍攝記錄,為我們在保護、加固工程等方面進行研究提供了重要的原始資料。

(三)文物遺跡、發掘出土文物

對文物遺跡和考古發掘工作也進行了拍攝記錄,如1960年武威天梯山的搬遷記錄和1981年三危山老君堂的慈氏塔搬遷。在1981—1982年期間陸續對敦煌南湖店外景及殘存壁畫、武威墓畫、嘉峪關魏晉墓室壁畫、考古發掘的北魏刺繡殘片、經幡等出土文物也進行了拍攝記錄。

(四)翻拍壁畫臨本及館藏文物

為了保存臨摹作品,對臨摹的敦煌石窟壁畫臨本進行了翻拍,內容多為線條精美的敦煌飛天、藻井、圖案等,為壁畫臨摹工作保存了大量珍貴的原始資料,同時還對一些館藏文物、文獻資料、報紙期刊等資料也進行了拍攝留存。

(五)學術會議、重要活動、工作、生活及勞動

除了拍攝大量以石窟內容為主的檔案資料,李貞伯與其他攝影師還拍攝了敦煌文物研究所時期(20世紀50至80年代)舉辦的敦煌藝術展覽、成立中國敦煌吐魯番學會等各種學術會議、學術交流以及敦煌文物研究所時期重要活動的現場記錄。對常書鴻先生等前輩們在洞窟內臨摹壁畫、制作雕塑、接待參觀、生活勞動等場景都進行了拍攝。這是展現常書鴻先生為代表的第一代“莫高人”堅守大漠,艱苦創業的“莫高精神”的珍貴檔案史料。

(六)西北地區文化遺產和民俗文化等

20世紀50年代為了配合國家對大西北的開發,1961年李貞伯曾被抽調至新華社甘肅分社從事攝影工作。在那段時間里他拍攝并保存下一部分反映肅北、阿克塞、天祝等地少數民族生產勞動和民俗文化的生活場景,以及敦煌、瓜州、酒泉、金塔、山丹、武威等地的自然風光、文化遺產等影像資料,這些影像資料可以幫助我們更好地了解20世紀50—60年代的歷史背景和社會狀況,對歷史研究和文化遺產保護提供了寶貴的資料。

在拍攝以上石窟影像檔案資料的過程中,李貞伯與其他前輩們將心血與情感都傾注在了拍攝中,選取每個洞窟的精華內容,反復試角度、選構圖、布光線,以求獲得攝影的最佳效果。這8000多張石窟影像檔案資料拍攝過程非常艱辛,大量的石窟影像檔案資料凝結了前輩們的審美追求和藝術表現方式,是不可再生的珍貴資源。

三 敦煌石窟早期影像檔案的價值

整理的這8000多張石窟早期影像資料,是對敦煌研究院現存4萬多張底片資料內容的補充,對于石窟保護、壁畫臨摹、敦煌學研究等各項工作都有著重要的藝術價值和檔案價值。

(一)記錄了前輩們篳路藍縷的奮斗歷程

1944年1月國立敦煌藝術研究所成立,結束了敦煌石窟近400年無人管理、任憑損毀、屢遭破壞偷盜的歷史,開始了有序有效的保護工作。1950年敦煌藝術研究所更名為敦煌文物研究所,常書鴻帶領全所工作人員開始清除積沙、進行洞窟維修加固、開展壁畫臨摹、洞窟測繪以及石窟攝影等工作。在學術方面也開始了研究工作,對石窟內容進行調查和編號;同時對敦煌石窟歷史、藝術價值、建筑風格等也開始了積極探索與研究(圖3),為敦煌學研究奠定了基礎[6]。

(二)為敦煌學研究提供原始依據

1. 為石窟保護等各項研究工作提供原始依據

在成立國立敦煌藝術研究所之后,加強了對莫高窟的管理和保護力度,但是隨著時間的流逝,氣候變化、風沙侵蝕、參觀游客增多等因素的影響,莫高窟有一部分洞窟的壁畫發生了不同程度的變化和自然損毀,壁畫出現了龜裂、酥堿、起甲、空鼓、褪色等多種病害的威脅。敦煌研究院自建院80年來采取了環境保護、技術修復等一系列保護措施,從早期保護、搶救性保護發展到了科學保護以及現在的預防性保護時期,如今莫高窟呈現出非常穩定、安全的狀態,莫高窟壁畫也依然保存得非常完好。

如莫高窟第217窟,此窟是具有典型盛唐風格的重要洞窟之一,位于莫高窟南區崖面南段第二層(2012年對第217窟進行了整窟壁畫數字化)。我們將這次整理的1960年3月拍攝的莫高窟第217窟西壁龕內頂部壁畫底片進行了數字化掃描(圖4a),同時又對莫高窟第217窟洞窟內相同位置的壁畫進行了拍攝(圖4b),將圖像進行對比研究,可以看到經過63年的時間,壁畫保存狀況完好,壁畫顏色和圖案細節仍然保持著相對穩定、完整的狀態,說明壁畫所處環境濕度、溫度以及光照等條件都持續得到了較好的控制。

隨著莫高窟洞窟壁畫的蛻變,早期拍攝的石窟影像資料記錄了它的衰變和劣化的變化軌跡。我們利用不同時期、相同位置的歷史影像檔案資料進行圖像的對比研究,可以為殘損壁畫的數字化拼接工作提供參照;為文物修復保護、研究監測洞窟環境的變化對文物本體的影響和研究洞窟病害的發生及其發展規律提供參考[7]。

2. 為研究莫高窟營建歷程提供依據

莫高窟全面加固后崖面及洞窟內外的狀況發生了巨大的變化,已基本上遮蔽了洞窟之間的空間結構關系,保存的石窟影像資料可以為石窟保護研究提供當時的直觀資料[8]。能夠了解莫高窟在加固工程之前洞窟的原貌以及洞窟之間的關系。1944年國立敦煌藝術研究所成立后,為了遏制石窟保存狀況惡化的趨勢,邀請多名專家對莫高窟進行了全面勘察后制定了保護維修方案。從1951年6月開始至1985年30多年間,對莫高窟進行了4次大小規模不同的加固維修工程。

我們通過加固前的圖片(圖5a)可以看到當時莫高窟洞窟的狀況,窟前崖體坍塌,主室壁畫暴露在日光與風沙直接侵蝕之下,頂部巖體呈懸壁狀態。由于崖體結構的不穩定造成第257、259窟等的大面積坍塌。1956年10月文化部古代建筑修整所余鳴謙、楊烈等專家選取莫高窟第248—259窟所在崖段作為巖體加固工程試點。根據20世紀50年代莫高窟實驗性加固工程洞窟統計表可以看出,加固洞窟分上下3層,共計27個洞窟[9]。從20世紀50年代在第254窟南北一帶進行實驗性加固工程到80年代完成南區第四期加固工程后(圖5b),基本上消除了地質病害及自然環境對石窟安全造成的威脅。石窟保護工程的完成也預示著石窟宏觀保護大業告一段落,為莫高窟全面科學保護、弘揚、傳承提供了有利條件。

3. 為研究莫高窟人文和自然景觀提供史料

在20世紀60年代李貞伯還拍攝了一些莫高窟周邊環境及其他地區風景的彩色照片,其中有一張1962年拍攝的莫高窟大牌坊的彩色片(圖6a),前來莫高窟參觀的游客們,首先看到的就是莫高窟宕泉河畔的大牌坊。這座大牌坊,原本是清代中期道光二十六年(1846)立于敦煌城里的。20世紀50年代常書鴻經過交涉將其遷移到莫高窟,1959年9月文物研究所完成了牌坊的修復工作,作為國慶十周年的獻禮。大牌坊的東面匾額上有郭沫若題寫的“石室寶藏”四個大字,西面則題“三危攬勝”(圖6b)[10]。大牌坊拆遷修復距今已經60多年了,如今仍然風貌依舊。我們看到今天莫高窟的林帶、廣場大牌坊等布局疏朗,道路四通八達,與石窟相得益彰。莫高窟古樸、幽靜的文化氛圍使游人們流連忘返。

(三)為弘揚敦煌藝術舉辦展覽

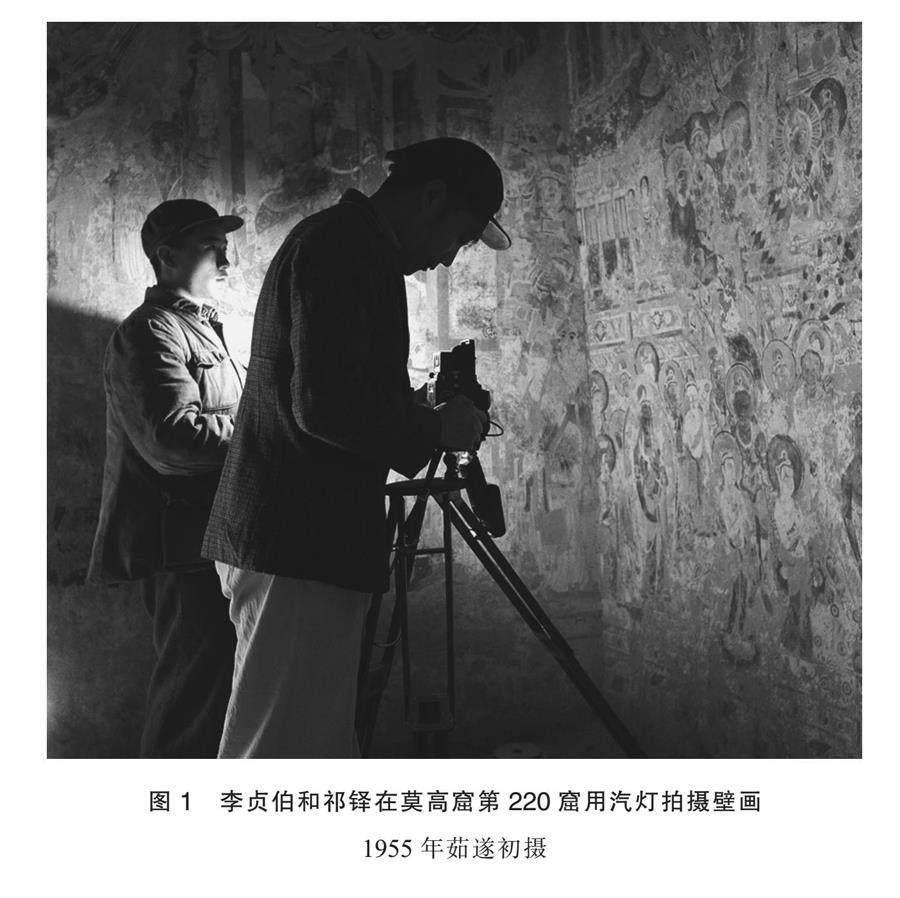

壁畫臨摹是敦煌藝術研究所成立之后主要的一項業務工作,當時工作條件艱苦、資源匱乏、臨摹工作難度大、任務繁重,前輩們共同探討分析壁畫繪制內容、壁畫時代特征、繪畫風格以及臨摹方法,完成了大量的壁畫臨摹精品。為了將敦煌藝術展現在世人面前,從1948年開始,前輩們利用臨摹的壁畫和仿制的塑像開始在上海、南京等地舉辦敦煌藝術展覽,通過展覽讓國內觀眾比較全面地看到內涵豐富的敦煌藝術,后來又多次在國外舉辦敦煌藝術展覽[6]79。

1955年10月9日敦煌文物研究所和故宮博物院聯合在北京故宮舉辦了敦煌藝術展覽,開幕式在故宮奉先殿舉行。據資料介紹,展覽內容非常豐富,其中包括專題展覽前言、供養人、服飾、圖案、飛天等專題(圖7);陳列了莫高窟全景圖和外景特寫的照片等;還有菩薩、阿難、天王等原塑頭像以及仿作的多尊塑像,并有大小壁畫臨本近300件(其中一部分是中央美術學院和其他學院師生在敦煌臨摹的作品);尤其是展覽中還仿制了西魏時期第285窟全窟,使沒有到過敦煌的人,也能身臨其境般地看到敦煌石窟的面貌[11]。

各種不同規模的展覽為傳承和弘揚敦煌文化做出了杰出的貢獻。

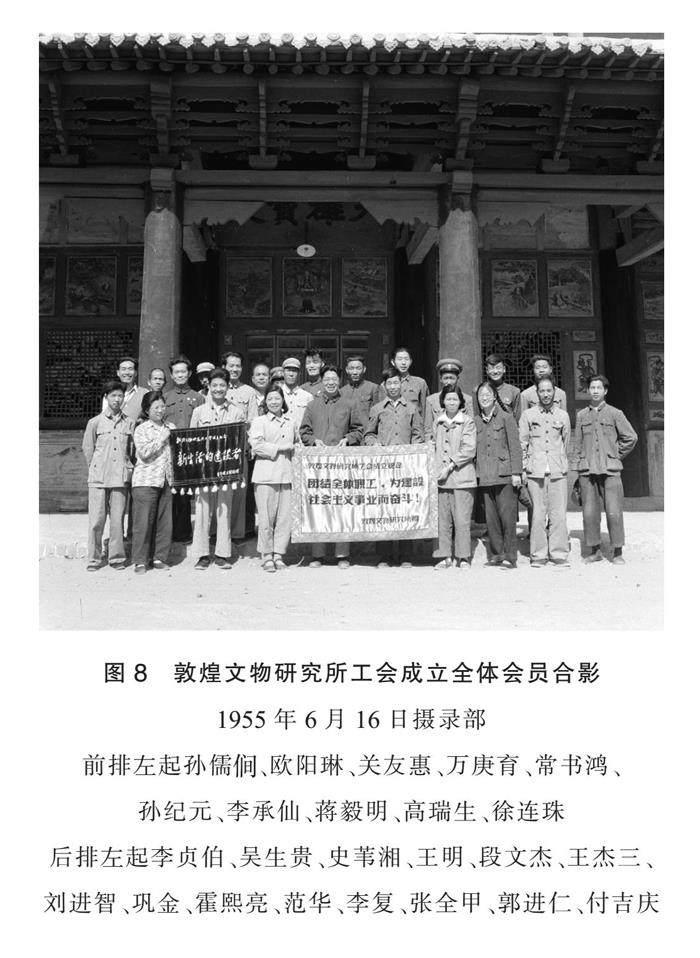

(四)影像檔案見證了莫高窟的歷史變遷

敦煌研究院早期影像檔案資料中還有一些前輩們的合影照片,是“莫高人”艱苦年代的歷史再現。20世紀50年代中期敦煌文物研究所成立工會組織后,工會會員們在莫高窟第96窟前合影(圖8)。工會積極組織舉辦了各種活動:做廣播操、打籃球、拔河、徒步進城等,敦煌文物研究所的職工們還利用業余時間吹拉彈唱,舉辦各種自娛自樂的活動。工會活動的舉辦極大地豐富了職工們的業余生活。在那些艱苦歲月里,前輩們吃苦耐勞、堅強樂觀、默默堅守、傾力奉獻,是敦煌莫高窟保護史中難以磨滅的視覺記憶,也是我們當下所倡導的“堅守大漠、甘于奉獻、勇于擔當、開拓創新”的莫高精神的再現[12]。

小 結

通過對李貞伯與其他攝影師拍攝的8000多張敦煌石窟早期影像資料的整理及詳細的梳理,多方面挖掘了這批石窟影像檔案的價值,填補了敦煌研究院20世紀50—80年代的影像檔案資料的空白,與早期的斯坦因、伯希和考察團、大谷探險隊、奧登堡考察團、華爾納考察團以及羅寄梅等人對敦煌石窟考察期間拍攝的圖像資料整體構成了一部比較完整的敦煌石窟影像檔案資料,為研究敦煌學以及敦煌研究院的發展歷程又增補了一批珍貴檔案資料,進一步充實和完善了敦煌石窟影像檔案的連續性和完整性,為今后敦煌學相關學科的研究和發展提供了影像史料,石窟影像檔案對于敦煌石窟藝術的保護、研究和弘揚具有重要意義。

附記:本次整理的8000余張早期敦煌石窟影像檔案資料,大部分是李貞伯拍攝的成果,其中還有祁鐸拍攝的一部分。此外,常書鴻先生、李承仙女士、孫儒僴先生、李云鶴先生等前輩們對這批敦煌研究院早期石窟影像檔案資料拍攝也做出了貢獻,他們拍攝的底片數量雖然不多,但是都有很高的檔案價值。自20世紀80年代起,隨著石窟攝影工作的逐步推進,攝影室迎來劉永增、吳健、宋利良、盛僴海、孫志軍等多位攝影師的加入,他們的加入為敦煌研究院保留下大量的石窟影像檔案資料。在這次對敦煌研究院早期石窟影像檔案資料的整理過程中,由于可查詢的相關文獻及資料非常有限,疏漏之處,敬請各位專家、學者予以指正。

參考文獻:

[1]趙聲良. 羅寄梅拍攝敦煌石窟照片的意義[J]. 敦煌研究,2014(3):80.

[2]梁紅,沙武田. 關于羅寄梅拍攝敦煌石窟圖像資料[J].文物世界,2010(6):31.

[3]孫儒僴. 莫高窟攝影發展的歷史片段[ED/OL]. 當代敦煌(2019-12-06)[2022-12-07]. https://mp.weixin.qq.com/

s/OoaMFEPZ4mMd5ypSsjY-Sa.

[4]張建榮,吳健,宋利良,等. 敦煌石窟影像檔案管理工作的發展歷程[J]. 檔案,2021(12):55.

[5]敦煌研究院. 堅守大漠筑夢敦煌:敦煌研究院發展歷程[M]. 蘭州:甘肅教育出版社,2020: 335.

[6]張建榮. 敦煌研究院開創時期照片檔案品讀[J]. 中國檔案,2023(12):78-79.

[7]張偉文,杜鵑. 歷史檔案圖片資料的數字化編輯:以敦煌研究院存圖片資料數字化編輯為例[J]. 敦煌研究,2009(6):113.

[8]孫志軍. 1907—1949年的莫高窟攝影[J]. 敦煌研究,2017(2):46.

[9]孫儒僴. 敦煌石窟保護與建筑[M]. 蘭州:甘肅人民出版社,2007:24,30.

[10]孫儒僴. 莫高軼事:我的敦煌生涯:六:關于石室寶藏牌坊和慈氏之塔的拆遷與復原記事[J]. 敦煌研究,

2015(5):128-129.

[11]記者. 敦煌藝術展覽[J]. 美術,1955(10):19.

[12]廖士俊,王慧慧,楊雪梅. “莫高精神”與敦煌文物事業歷程[J]. 敦煌研究,2021(5): 123.