蒲松齡《聊齋志異》手稿“闖關(guān)東”

王梅芳

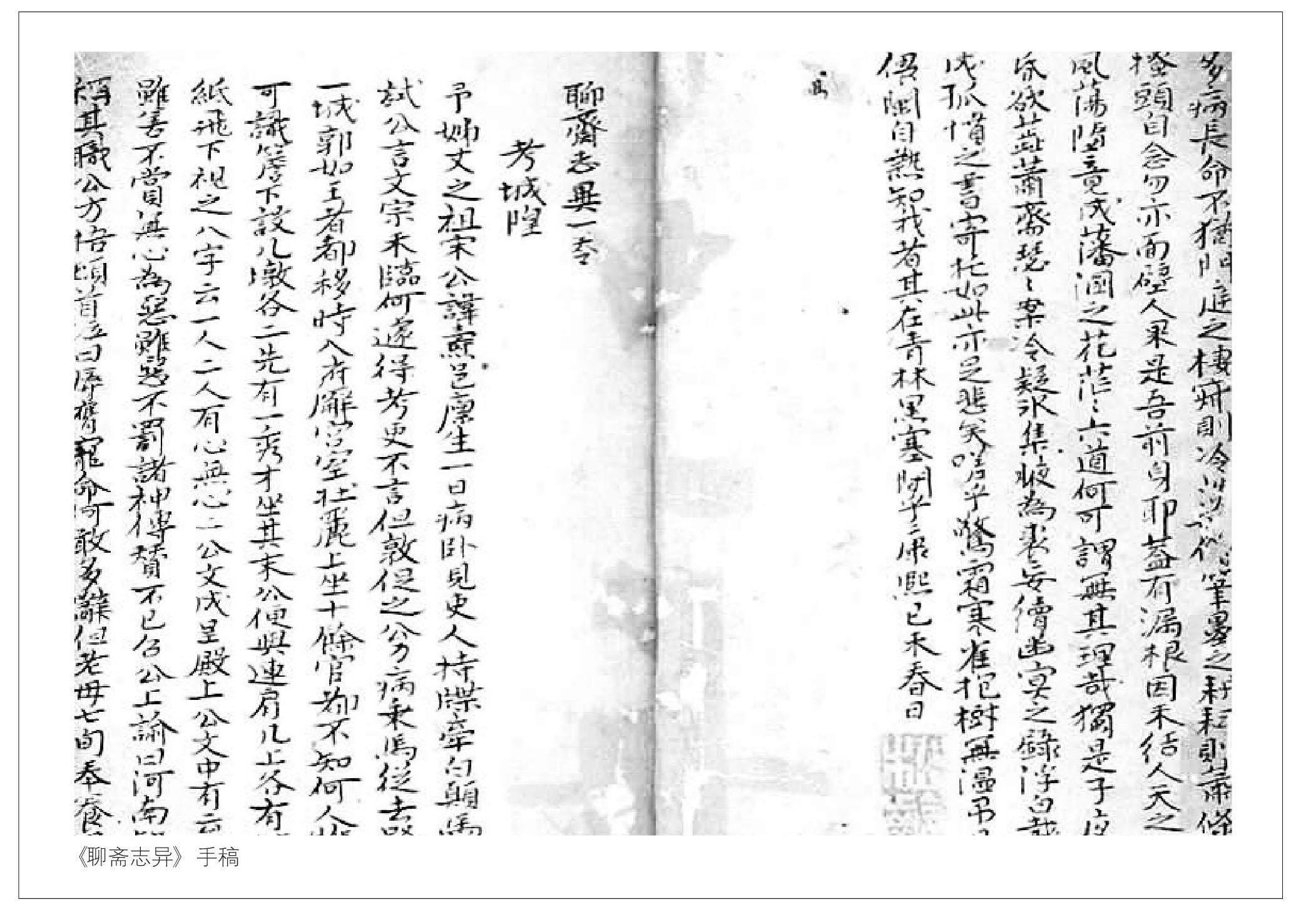

2023年4月,“繼往開來 國韻書香”古籍保護(hù)與傳承特展在遼寧省圖書館開展,以《聊齋志異》為首的十部珍藏于遼寧省圖書館的稀世古籍原本亮相。《聊齋志異》手稿是中國古典文學(xué)名著唯一存世的手本,為清代著名文學(xué)家蒲松齡的手稿。

蒲松齡,字留仙,一字劍臣,別號(hào)柳泉居士,世稱聊齋先生,自稱異史氏,生于1640年6月5日,逝世于1715年2月25日,享年75歲。他出生于山東省淄博市淄川區(qū)洪山鎮(zhèn)蒲家莊的一個(gè)逐漸敗落的中小地主兼商人家庭。

蒲松齡早年熱衷于功名,19歲時(shí)應(yīng)童子試,接連考取縣、府、道三個(gè)第一,名震一時(shí),但以后屢試不第,直至71歲時(shí)才成為歲貢生。除了中年一度在外地為幕客外,他主要在家鄉(xiāng)擔(dān)任塾師,生活窮困潦倒。

蒲松齡創(chuàng)作的短篇小說集《聊齋志異》運(yùn)用唐傳奇小說文體,通過談狐說鬼的方式,對當(dāng)時(shí)的社會(huì)和政治進(jìn)行了深刻的批判。《聊齋志異》共有431篇短篇小說,內(nèi)容豐富多樣,包括對現(xiàn)實(shí)社會(huì)的憤懣情緒、對貪官污吏和惡霸豪紳的揭露和嘲諷、對科舉制度的批判以及對人間堅(jiān)貞純潔愛情的贊美等。蒲松齡的其他作品還包括《聊齋文集》《聊齋詩集》《聊齋俚曲》以及關(guān)于農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥等通俗讀物多種。

《聊齋志異》代表了中國文言短篇小說的最高成就,創(chuàng)作歷時(shí)四十余載,成稿于清康熙年間。家居山東淄川蒲家莊的蒲松齡,其《聊齋志異》手稿緣何成為遼寧省圖書館的重要館藏呢?

劉伯濤偶遇《聊齋志異》

順著地圖從沈陽往東北一厘米,便望見了西豐。西豐丘陵連綿,盛產(chǎn)柞蠶和梅花鹿,號(hào)稱“梅花鹿之鄉(xiāng)”。就是在這里,意外地發(fā)現(xiàn)了蒲松齡《聊齋志異》的半部手稿。

遼寧省圖書館古籍文獻(xiàn)中心主任劉冰說,《聊齋志異》的這半部手稿系海內(nèi)孤本,也是中國古典文學(xué)名著保存至今唯一的一部作者手稿,屬于國家級文物。這部手稿最先是在遼寧西豐被發(fā)現(xiàn)的。

山東人蒲松齡的手稿怎么會(huì)在西豐?何以來到西豐?今天的我們,有幸能夠看到蒲松齡《聊齋志異》手稿的真跡,與共產(chǎn)黨員劉伯濤有關(guān)。劉伯濤保留住了《聊齋志異》手稿,這是他對中華文化的大貢獻(xiàn)。

抗日戰(zhàn)爭勝利后,中國共產(chǎn)黨在東北開辟根據(jù)地,此時(shí)的劉伯濤剛剛隨解放軍來到西豐縣,擔(dān)任西豐縣政府政務(wù)秘書(后任縣長、縣委書記)。1947年冬的一天,對于劉伯濤來說,與以往并沒有什么不同,然而,這一天是他與蒲松齡及其《聊齋志異》產(chǎn)生聯(lián)結(jié)的一天。

那天,劉伯濤到西豐縣元寶溝村忠信屯檢查工作,看見農(nóng)會(huì)的土炕上有一堆破舊的書籍,凌亂地堆放著。讀書人出于習(xí)慣,看見書一定會(huì)去翻翻,這一翻,翻出了一函兩部褪了色的藍(lán)布皮線裝書,封面上,手寫的“聊齋志異”四個(gè)字映入眼簾。

劉伯濤驚奇地打開這本早年用竹制紙寫的書,只見卷前有高珩的《序》、唐夢賚的《聊齋志異序》及蒲松齡所寫的“聊齋志異”四個(gè)字,第一篇是《考城隍》。在翻閱過程中,他發(fā)現(xiàn)毛筆字字跡工整、均勻、有力,書中有多處勾畫刪改,有的地方甚至是大改,有的地方還加了眉批,書后還蓋有“松齡”長方印章。

劉伯濤曾經(jīng)讀過一些中國古典名著,但從未見過手抄本。他越看越覺得這兩冊書非同一般。這是別人的抄本還是蒲松齡的手跡?劉伯濤問農(nóng)會(huì)干部,這是誰家的書?農(nóng)會(huì)干部說,說不清是誰家的了,這些無主的書,農(nóng)會(huì)準(zhǔn)備用來燒炕引火用……

劉伯濤被嚇了一跳,囑咐農(nóng)會(huì)干部,這些書不能燒火,找個(gè)麻袋先裝起來。然后,便將《聊齋志異》手稿帶回了縣城。

手稿遭遇劫難的歷程

1644年,清軍入關(guān)后,長期對東北實(shí)行封禁政策。東北逐漸成了滿族、蒙古族、錫伯族等少數(shù)民族的聚居地。自清朝順治年間開始,山東、河北、河南的大量失地農(nóng)民拉家?guī)Э诘赝ㄟ^陸路和海路來到東北墾荒種田,或在城里做些小買賣。這次人口大遷移是民間自發(fā)的,歷史上叫“闖關(guān)東”。東北地區(qū)這樣的人口結(jié)構(gòu),決定了當(dāng)時(shí)東北鄉(xiāng)村的文盲率高得嚇人,認(rèn)識(shí)字的人也缺乏作為讀者的文化根基,根本不知道《聊齋志異》,即使知道,也不清楚其價(jià)值。東北的冬天又寒冷,全靠燒炕做飯取暖。在這樣的文化和自然背景下,一片紙都很難看到。農(nóng)會(huì)炕頭上破舊的《聊齋志異》手稿,被農(nóng)會(huì)干部定性為引火燒灶的廢紙,一點(diǎn)兒都不稀奇。

西豐縣志辦原主任孫超說,如果沒有劉伯濤,《聊齋志異》手稿最后的命運(yùn)就是被扔進(jìn)灶坑燒火了。燒炕引火,這四個(gè)字與《聊齋志異》手稿關(guān)聯(lián)起來,讓人直冒冷汗。如果它化作灰燼,都不知道誰是罪人。

把真相追尋到底

當(dāng)時(shí),劉伯濤回到縣城,先找來1938年版的《西豐縣志》,果然查到了關(guān)于《聊齋志異》手稿的記載:“蒲英灝,山東淄川人……家藏原稿四部,珍密,不輕示人。”

劉伯濤專門召開了座談會(huì),向西豐縣文化人征集有關(guān)手稿的線索,了解到蒲松齡的后人蒲文珊曾擔(dān)任過西豐縣圖書館館長,給他們看過《聊齋志異》的手稿。

蒲文珊多次被劉伯濤請到縣政府,讓他對從舊書堆里發(fā)現(xiàn)的《聊齋志異》手稿進(jìn)行辨認(rèn)。蒲文珊確認(rèn)這是蒲松齡的手稿,但是,他家失落的手稿是兩函四部,現(xiàn)在這些只是一函兩部。

蒲文珊告訴劉伯濤,《聊齋志異》手稿同蒲氏其他一些手稿一直深藏于淄川城內(nèi)玉英街蒲氏家祠。清同治年間,蒲松齡七世孫蒲價(jià)人闖關(guān)東來到奉天(今沈陽)謀生,隨身攜帶了《聊齋志異》手稿。清光緒初年,《聊齋志異》手稿重新封裝為兩函八部。蒲價(jià)人之子蒲英灝供職在盛京將軍依克唐阿幕府,依將軍得知蒲家藏有《聊齋志異》手稿,便商量借閱,蒲英灝借出半部。依克唐阿將軍曾在抗擊日俄侵略中立下卓著功勛,后被調(diào)往北京,于1899年病逝。此后,其所借去的半部《聊齋志異》不知所終。1900年,蒲英灝鎮(zhèn)守遼寧西豐大圍場,家也搬到了西豐,剩下的半部手稿就被帶到了西豐。蒲英灝去世前,將半部手稿傳給了第五子蒲文珊。

偽滿洲國官員和日本侵略者都想得到手稿,多次對蒲文珊威逼利誘。蒲文珊遵從祖訓(xùn),對覬覦手稿的人一口咬定書稿被老家人帶回山東去了。蒲文珊因此失去了西豐縣圖書館館長的職務(wù),只能謀了一個(gè)小學(xué)教師的工作糊口。為了防止手稿發(fā)生意外,蒲文珊在住宅西山墻外面蓋了一間小房,里面用土墻隔成前后兩個(gè)部分,后面與西屋打通并安了一扇小門,用一個(gè)木柜擋在門前,手稿就藏在里面。后來,這部手稿在戰(zhàn)亂中丟失,蒲文珊再也沒有見到過。

千里萬里追尋另一半

另兩部哪里去了?劉伯濤再去元寶溝村,一位農(nóng)民提供了可靠的線索:一位叫王慎之的工作隊(duì)員把另外兩部手稿帶到了哈爾濱。于是,劉伯濤給遼東省政府寫了一封求援信,請求組織協(xié)助把蒲松齡手稿要回。信發(fā)出半年,《聊齋志異》一函兩部手稿,被哈爾濱市政府派人送回了西豐。

1951年春,劉伯濤親自將兩函四部《聊齋志異》手稿交給遼東省人民政府。同年4月,東北人民政府文化部文物處致函西豐縣人民政府:“由遼東省政府轉(zhuǎn)來你縣蒲氏家藏《聊齋志異》原稿,經(jīng)專家鑒定確系真跡。篇后鈐有‘松齡白文長方印一枚,是極為珍貴的《聊齋志異》定稿本。”

確認(rèn)了是蒲松齡手稿真跡后,劉伯濤心中惦記著在沈陽丟失的《聊齋志異》另一半手稿,便發(fā)動(dòng)一切關(guān)系尋找。后來發(fā)現(xiàn),民國二十三年(1934年)《北平晨報(bào)》曾報(bào)道過“蘇聯(lián)科學(xué)院遠(yuǎn)東分院圖書館藏有蒲留仙《聊齋志異》原稿四十六卷”。同時(shí),《盛京時(shí)報(bào)》亦以“《聊齋志異》原稿本在蘇聯(lián)保存”為題,報(bào)道了這一消息。報(bào)道說:“伯力(編者注:當(dāng)時(shí)俄羅斯在中國外東北地區(qū)最高行政機(jī)關(guān)和邊疆區(qū)首府所在地)函云:蘇聯(lián)學(xué)術(shù)院遠(yuǎn)東分院圖書館搜集得世界名貴作品多種,對于搜集中國古代原稿著作,尤特別注意。已經(jīng)搜得之名貴作品為《聊齋志異》四十六卷之原稿本。此書計(jì)有空想之志異小說及物語數(shù)百篇……”了解到這些信息后,劉伯濤就拜托國家駐俄羅斯使領(lǐng)館人員,到俄羅斯的各大博物館以及私人收藏家等各處尋找,但是很遺憾沒有找到。

現(xiàn)存《聊齋志異》半部手稿共收錄小說二百三十七篇。其中除《庫官》《酆都御史》《龍無目》等三十一篇為他人代抄外,其余二百零六篇均為蒲松齡手跡。書中眉欄上及各篇正文后間有蒲氏手錄王士禎評語及佚名校語。該手稿用竹紙抄寫,半頁九行,每行二十七至三十字不等,系原手稿全部八冊的一、三、四、七冊。1951年裝裱時(shí),改為“金鑲玉”形制,并由四冊析為八冊。后人民文學(xué)出版社出版了手稿影印本,讓更多的人看到了蒲松齡的手跡。

劉伯濤長時(shí)間執(zhí)著地追尋和確認(rèn)《聊齋志異》手稿,使手稿安然地藏于遼寧省圖書館,如同把魚放進(jìn)了水里、把花栽進(jìn)了土里。這是一個(gè)讀書人的擔(dān)當(dāng)、一個(gè)共產(chǎn)黨人的文化自覺、一個(gè)為官者的深明大義。

對文化的熱愛和責(zé)任

1951年5月,已經(jīng)是西豐縣委書記的劉伯濤,收到東北人民政府寄來的五百萬元東北幣獎(jiǎng)金。他立即找來蒲文珊,將獎(jiǎng)金如數(shù)交給了他,自己一分沒留。

經(jīng)測算,五百萬元東北幣換算成人民幣,是五百元,而當(dāng)時(shí)很多人的工資是一個(gè)月三十六元六角,五百元算是一筆巨款,能在沈陽買一座三間的平房。收到獎(jiǎng)金的蒲文珊無比激動(dòng),他沒有想到劉伯濤會(huì)把這筆巨款都給了他,他不但得到了獎(jiǎng)勵(lì),也得到了尊重。蒲文珊說:“劉書記,我要把所知道的都告訴你。清同治年間,祖父蒲價(jià)人來東北時(shí),不光攜來《聊齋志異》原稿、《農(nóng)桑經(jīng)·草蟲篇》等著作,還有蒲松齡按《聊齋志異》主要內(nèi)容繪制的《聊齋行樂圖》一軸,與《聊齋志異》原稿配為一套。我都上交給國家。”

第二天,蒲文珊如約把這些書籍、畫軸給劉伯濤送來了。尤其是蒲松齡親筆寫下且從未流傳的《農(nóng)桑經(jīng)·草蟲篇》,也是他們家的傳家寶,委托劉伯濤上交國家。

《農(nóng)桑經(jīng)》知名度雖然沒有《聊齋志異》高,文物價(jià)值卻不低,于1962年被收錄于《蒲松齡集》中,由中華書局正式出版。至此,世人才知曉了蒲松齡才華的全貌:他一邊踏實(shí)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)刈珜戅r(nóng)學(xué)專著,一邊把中國的志怪文學(xué)推向了頂峰。如今,《農(nóng)桑經(jīng)·草蟲篇》手稿也被珍藏于遼寧省圖書館,是重要的館藏之一。

如果說劉伯濤發(fā)現(xiàn)并拯救了《聊齋志異》手稿,是出于一個(gè)讀書人的本能,也是出于一個(gè)地方官員的責(zé)任,那么,能讓蒲松齡后人把《農(nóng)桑經(jīng)·草蟲篇》手稿信任地交給他,讓世間又多了一筆文化財(cái)富,則是他的人格魅力使然。從戰(zhàn)亂的苦日子中走過來的蒲文珊,從劉伯濤這樣的共產(chǎn)黨人身上體會(huì)到一種令人景仰的精神并深受感染。

從世俗層面來看,蒲松齡一生都不得志,他寫的《聊齋志異》,在當(dāng)時(shí)也沒給他帶來任何名利。但有意思的是,真理在時(shí)間中暗自運(yùn)行,蒲松齡用他那些奇異的文字,完成了與時(shí)間的對抗,以一部《聊齋志異》在天地間立了足。

《聊齋志異》的素材來自山東鄉(xiāng)村,蒲松齡的手稿闖了關(guān)東,在西豐鄉(xiāng)村渡了劫,最后進(jìn)了沈陽城,成為遼寧省圖書館的鎮(zhèn)館之寶。劉伯濤則完成了他的使命,無聲無息地隱入歷史之中。