年輕群體對抖音算法推薦內容的情感研究

【摘 要】算法推薦技術利用大數據對用戶的喜好進行精準評估,從而為用戶提供私人化、個性化的信息服務。算法推薦在較多人知悉初期且未被較多人了解其運行機制時,收獲了較多贊許。但隨著這一技術的運行模式被公之于眾后,人們對其的情感在一定程度上發生了改變。本文以年輕群體為研究對象,分析其在抖音使用過程中的體驗,在了解抖音使用算法推薦之后的情感變化以及采取的應對措施。

【關鍵詞】算法推薦;年輕群體;抖音;情感研究

【基金項目】本文為遼寧省教育廳科學研究經費項目“智能媒體時代的媒體隱私侵權問題與救濟路徑研究”(項目編號:JJW202015404)階段性成果。

算法推薦基于計算機技術與統計學,將數據、算法、人機交互有機地結合起來,通過對用戶與資源進行個性化的關聯,在過載的信息中為使用者的信息獲取和信息消費提供決策依據。[1]

中國互聯網絡信息中心(CNNIC)發布的第52次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》中的數據顯示:截至2023年6月,我國網民規模達到10.79億人,其中短視頻用戶規模達到10.26億,用戶短視頻網絡使用率為95.2%,較2022年增長0.4%。短視頻平臺已經成為互聯網用戶獲取信息的重要渠道。在一項基于全國受眾的算法推薦類App的使用調查中(N=5177),超過90%的網友至少使用過一種算法推薦類App,其中抖音的使用比例和頻率最高。[2]

隨著算法推薦技術在媒介中的不斷滲透與應用,越來越多的用戶對其劣勢,如信息繭房、隱私泄漏、群體極化等加以重視和批判。但用戶真的對算法推薦一直表現出厭惡的情感并主動采取措施來避免這種因為技術而帶來的自主性缺失嗎?亦或者用戶都會主動去回避抖音中的算法推薦技術嗎?

一、調研方法

為了保證真實性與可行性,本次針對年輕群體對抖音算法推薦內容情感的調查主要采用半開放的深度訪談方法。這樣可以較為直觀地觀察與記錄受訪者對于抖音推薦內容情感變化的真實感受。同時,以受訪者使用抖音的真實體驗作為依據,在經過采訪者對其基本使用情況及其“態度”“行為”的提問的基礎上,引導其進行更加深入的回答及理解,并且在訪談過程中盡量減少了其他有目的性的干擾。

訪談主要采用打電話的形式,在經過受訪者的同意后進行全程錄音。以打電話的方式進行訪談避免了面對面的尷尬情況,確保受訪者在接受采訪時處于一種舒適的狀態,一定程度上保證了調查內容的真實有效。

在隨機選擇的10名受訪者中,6人(N1、N2、N5、N6、N7、N8)能夠準確說出“算法推薦”這個詞的概念,其余4人(N3、N4、N9、N10)則表示沒有聽過,但經過采訪者的解釋過后,這些受訪者表示在平常的使用中深刻地體會過這種算法機制,并能夠準確地描繪出自己在使用過程中的真切感受,這也保證了內容訪談及調查能夠順利進行。

二、調研內容

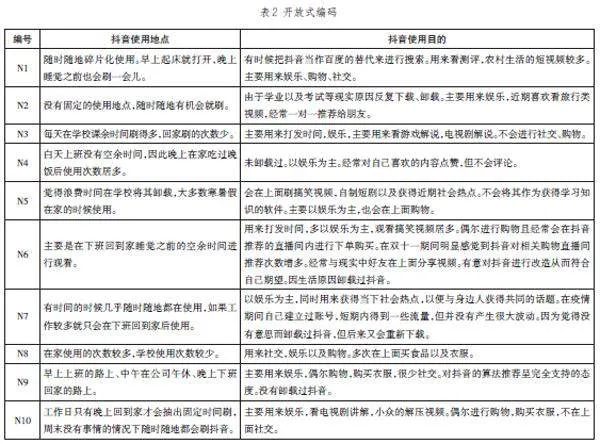

根據調查顯示,在中國14億人口中,抖音的用戶使用量為8億。通過研究抖音的用戶畫像可以發現:用戶大多數為“90后”“00后”,30歲以下的用戶占比高達90%,總體呈現出年輕化的態勢。因此,本次研究以18歲~30歲的用戶為主,隨機挑選10名抖音深度用戶作為調查主體。通過調查發現,這些年輕用戶的抖音使用情況并不是千篇一律的,而是因為個人因素、社會因素以及其他因素的不同產生了較為明顯的差異(如表1、表2)。

三、調研結果

(一)技術接觸初期:因投其所好形成的情感依賴

按照使用與滿足理論,受眾并不會隨便對一款軟件進行下載與使用,而是為了滿足自己的各種需求有選擇地進行挑選。因此,在本性或者社交需求驅使下,人們會主動尋找符合自己需求的軟件使用,從而達到需求滿足的目的。

經過調查發現,年輕群體抖音軟件下載的原因各有不同。雖然抖音自定義為短視頻社交軟件,調查發現,年輕群體在使用抖音初期的主要目的就是“為了獲得身心上的放松,或者只是用來作為打發時間的消遣物”(N5)。正如丹尼爾·貝爾所言:“當代文化正在變成一種視覺文化,而不是一種印刷文化。”抖音平臺的短視頻內容形式相比于單純的文字來說顯得更加有吸引力。音樂,特效以及同質化的模版等技術的加持使得用戶在進入這個平臺之后能夠產生一種持續性的愉悅快感。“因為覺得抖音總是能夠精準捕捉到自己的喜好”(N1),“以至于自己經常會陷入其中,難以自拔。等到回過神來,時間已經過去了幾個小時”(N2)。長此以往,這些年輕用戶群體在空閑時就會不假思索地打開抖音將其作為打發時間的第一選擇。這是導致抖音使用量在短期內達到一定數量并且居高不下的主要原因。

1.情感共鳴帶來的情感認同

2018年以來,抖音平臺以“記錄美好生活”為關鍵詞將自身定義為大眾型產品。抖音的運行機制與微博明顯不同,它并不是一開始就借助著名演員等“名人效應”來帶動知名度,其推薦與爆火的頭部流量也常是一些名不見經傳的普通人。“在抖音推薦的很多內容中,我看到那些擁有幾千萬流量的大網紅并不是離我們很遠的,那種高不可攀的名人,而是我們身邊的普通人,這讓我覺得抖音是給普通人展示的一個平臺”(N10)。同時,抖音與傳統媒體不同,它并不總是追求獲得主流中的社會認同。因此,“一些用戶的小眾愛好也能夠被很好的滿足,在其中獲得了強烈的認同感與歸屬感,這就使得我在不知不覺中加大了對它的使用依賴”(N1)。同時,年輕用戶群體還喜歡在抖音上與好友互相分享自己感興趣的視頻,經過采訪后發現,受訪者在觀看過好友分享的視頻不久之后,自己也會在推薦中再一次刷到。“雖然內容已經看過,但還是會選擇完整地再看一遍”(N9)。這種因為社交圈里擁有相近的興趣愛好而激發的情感共鳴,在算法技術的加持下,增加了情感認同度,一定程度上也為抖音平臺提高了播放量與關注度。

隨著抖音電商的不斷崛起,頭部網紅與明星紛紛進入直播帶貨的流量池,極大帶動了粉絲群體的消費。從最初的單純觀看、點贊再到關注甚至購買,這一系列勞動背后的真正推手究其本質就是情感認同。這些粉絲因為對其喜愛的人的情感認同而形成了情感經濟。對于自己關注的網紅直播帶貨或者看其拍攝的內容中插入廣告受訪者表示并不會反感,“這畢竟是他的工作”(N4);“同時也會經常在抖音推薦的直播間進行購物”(N6)。

2.流量獎勵機制增強用戶情感追隨

短視頻創作者之所以熱衷于對流量的追捧,其實是因為流量有兩方面的優勢。其一是自身內容獲得了很大的關注度,曝光量增加;其二是用戶和平臺對創作者生產內容的肯定。抖音App首先營造出一種普通人的生活也值得被記錄的美好氣氛,在獲得一定用戶量之后,進而將展現個性的視頻作為價值指引,最后設置如點贊、私信等價值觀以及情感上的認同機制來鼓勵用戶進行自我表達,從而增加抖音平臺的用戶黏性與內容加成。在以上因素不斷潛移默化的影響下,最終實現用戶在抖音平臺上因為這種無償的獎勵而產生情感依賴進而不斷追隨來養成記錄的習慣。“在疫情期間,看身邊朋友發布了一些視頻之后獲得了官方給予的流量支持,得到了許多粉絲,就想著自己也要加入其中。但是如果想要得到抖音的流量推薦與扶持,就必須要按照平臺的規則來,于是就加入了它經常上熱門推薦的話題,確實在短期內獲得了一些成效,這給了我很大的信心,在那個時候陸陸續續拍了很多視頻”(N7)。

(二)技術接觸后期:察覺到算法推薦運行機制后的情感反噬

1.內容質量參差不齊導致信任缺失

社交媒體平臺帶來了內容生產主體極大擴張的同時,也帶來了內容生態的復雜化,人們開始普遍意識到在抖音平臺中并非所有信息都是可信的,許多高點贊量的科普視頻在經過驗證之后被發現并不都是真實可信的。更有用戶為了博得流量而去制造假新聞。“因為不確定抖音中搜索出來的信息是否真實,因此與用來作為學習工具相比,年輕群體更愿意將它作為打發時間的娛樂選擇”(N5)。

2.審美疲勞帶來的間歇性中輟行為

“間歇性中輟行為”最早用來描述用戶在一段時期內暫時不用Facebook,然后又重新恢復使用的做法,又稱作“Facebook假期”。用戶其實并不是完全放棄了對它的使用,而是處于持續使用和放棄使用之間的徘徊情況。抖音的算法推薦形式使得用戶經常會刷到同質內容。雖然在一段時間內,恰好滿足年輕群體用戶的需求,讓其沉迷其中,但是人作為復雜的情感主體,會受社會環境等各種因素的影響。同時用戶的興趣愛好也不是一成不變的,這就導致抖音的推送常常會呈現出一種“滯后性”,其一開始被推崇的“善解人意”也成為了一種弊端。一直看同一類型內容的用戶就會產生審美疲勞。為了表明自己的主體性,用戶常常會快速劃過該視頻,甚至通過“反復卸載”(N2)這種間歇性中輟行為表達不滿的情感。

3.算法“失控”引發的情感倦怠

算法常常根據用戶的點贊、評論以及觀看視頻的完播率來描繪用戶畫像,但與剛使用抖音時相比,“用戶慢慢變得吝嗇于點贊與評論”(N2),更多是沉默地觀看。此時,抖音就會根據用戶對視頻觀看的完播率來預測其興趣。但對于一些視頻的完整觀看,這些用戶可能也僅僅是出于好奇心,并不總是感興趣。因此用戶畫像的描繪失敗迫使用戶對抖音接下來推薦的內容果斷點擊“不感興趣”來表達自己不滿的訴求。但是根據這幾位受訪者的實際體驗反應,“不感興趣”似乎并沒有什么用,抖音依舊我行我素,繼續推薦相似內容。

人的本質不是單個人所固有的抽象物,事實上,它是一切社會關系的總和。人只有在各種關系中才能更好地體驗與實現自己的價值。抖音試圖借助這一社交原理來使年輕群體對其形成病毒式傳播,加強其使用深度與廣度。但是在實際使用過程中,用戶卻出現了隱私焦慮。一些用戶表示雖然希望在抖音上得到關注度,但并不希望有實際生活中微信或者通訊錄好友關注到自己在上面的活動軌跡。即使打開了“公開但不推薦給可能認識人”這項功能,自己發布的視頻卻仍然能被認識的人通過算法推薦觀看到。“感覺自己完全失去了對抖音的掌握,當發現認識的人給自己點贊時感到十分的無助和疲憊”(N2)。

四、結論與討論

從受訪者的一系列情況來看,年輕群體對于抖音算法推薦內容的情感態度并不是一成不變或者非此即彼的。在接觸算法、使用算法、認識算法的過程中,用戶的情感也從了解到驚訝再到抵觸,有一個顯著的變化。用戶在對抖音使用次數的增加下,不斷適時調整與完善對算法的認識。經過無數次“試錯”后,這些年輕用戶群體并不會因為算法推薦帶來的消極影響就選擇完全放棄抖音,更多的是會產生間歇性中輟行為。另外因為學業考試的壓力或者因為工作擠占了空閑時間,而主動逃離并選擇告別抖音的情況占多數。

對于抖音使用算法推薦讓更多用戶產生信息繭房這一說法,大多數受訪者表示否定,認為其對自己實際生活并沒有產生較大影響。因為即便在互聯網出現之前,傳統媒體也并不是原封不動地將整個世界呈現在人們面前,而是有選擇地展現。與此同時,受眾作為有著自我想法的個人,也會以自己的價值觀念為中心來對信息進行有選擇的構筑。所謂的“信息繭房”,算法和相關技術不過是媒介的價值選擇機制在數據的加持下對“人體的延伸”。另一方面,在一些重大事件發生時,入駐在抖音平臺的傳統媒體官方賬號也會進行議程設置,在抖音算法推送下,準確地到達每一位用戶的屏幕前。

年輕群體在算法面前更有主動性。部分用戶呈現出一種積極的態度與情感,他們有意識地對算法進行利用、訓練、馴化,主動與算法推薦形成一種“雙向奔赴”的關系。抖音利用算法推薦獲得流量而用戶利用其來滿足自己的日常娛樂、購物以及社交需求。當用戶意識到其干擾到自己的實際生活時,就果斷選擇關閉或者卸載,來規避風險。

五、結語

與以往從抖音平臺角度考察的研究不同,本次調查從用戶的角度來探討其對抖音算法推薦的情感變化,了解到了年輕群體對其的認知、態度以及行為變化情況,為今后從用戶視角優化抖音算法推薦提供幫助。

當然,本次調查具有一定局限性,受訪者大多數屬于高學歷群體,其對抖音平臺的運行機制能夠較快感知并根據自身情況適時調整。因此需要進一步完善受訪者學歷的多樣性,同時,這些年輕群體的心智與情感也并不是一成不變的,仍需要不斷優化對其的觀察與采訪。

注釋:

[1]陳昌鳳,師文.個性化新聞推薦算法的技術解讀與價值探討[J].中國編輯,2018(10):9-14.

[2]周葆華.算法推薦類app的使用及其影響——基于全國受眾調查的實證分析[J].新聞記者,2019(12):27-37.

參考文獻:

[1]李錦輝,顏曉鵬.“雙向馴化”:年輕群體在算法實踐中的人機關系探究[J].新聞大學,2022(12):15-31+121-122.

[2]胡泳,年欣.自由與馴化:流量、算法與資本控制下的短視頻創作[J].社會科學戰線,2022(06):144-165+282.

[3]薛可,李亦飛.智能傳播時代下算法推薦的失控與重構[J].上海交通大學學報(哲學社會科學版),2023,31(05):22-37.

[4]彭蘭.視頻號的激活與突破:強社交平臺的視頻化之路[J].新聞與寫作,2023(03):63-72.

[5]盧芙妮.從用戶到非雇傭數字勞動者——基于抖音APP用戶的數字勞動研究[J].成都大學學報(社會科學版),2023(01):65-76.

(作者:楊婷媛,遼寧工業大學文化傳媒與藝術設計學院研究生,研究方向:新媒體技術與廣告傳播;袁媛,遼寧工業大學文化傳媒與藝術設計學院教授)

責編:周蕾