口述史

團隊的力量:“口述史”籌建2015年

我對口述史的理解可分為兩個層面:一個是口述史在學科層面上可作為歷史研究的學科“分支”(國際上對此似乎拔得比較高):即搜集和使用口頭史料來做史學研究,具有準學科的“分支”性質。二個是,口述史作為歷史學科的一種重要方法論,與傳統文獻方法最根本區別是以“口頭”述說為主要載體。

近20年中國口述史相當火爆,有一個明顯的“轉型”或傾向,即當代史學視野從文獻、實物求證面向更多民間、底層、大眾、普通小人物的“口頭”發掘。做得好的口述史,肯定可以承擔正史功能,或作為正史的巨大補充。它的明顯優勢、特點與它的局限是互為“鑲嵌”的。

口述史面臨兩個挑戰:一是真實性。由于眾所周知的原因,民間記憶很多被遮蔽、淡化、甚至扭曲,與此同時,有一些禁區突破,口述史需曲線才能通過。許多精彩內容不便表述。二是搶救性。歲月的流逝、耗損,當事人多進入耄耋之年,如不緊迫時間,損失將永遠不能挽回,故,當務之急是搶救、搶救、搶救!

個人以為,中國傳媒大學崔永元口述歷史研究中心走在全國前列。其對外的主打項目是舉辦中國口述歷史國際周,和口述史線上工作坊,涉及成果展覽、學術研討、產品推廣、經驗交流、訪學研學、專業培訓等多方面工作,對于中國口述歷史的成熟起到了很好的推進作用。我們的口述史叢書打算在今年或明年拿出16本申報參加。

本人返聘的學校是廈門城市學院。

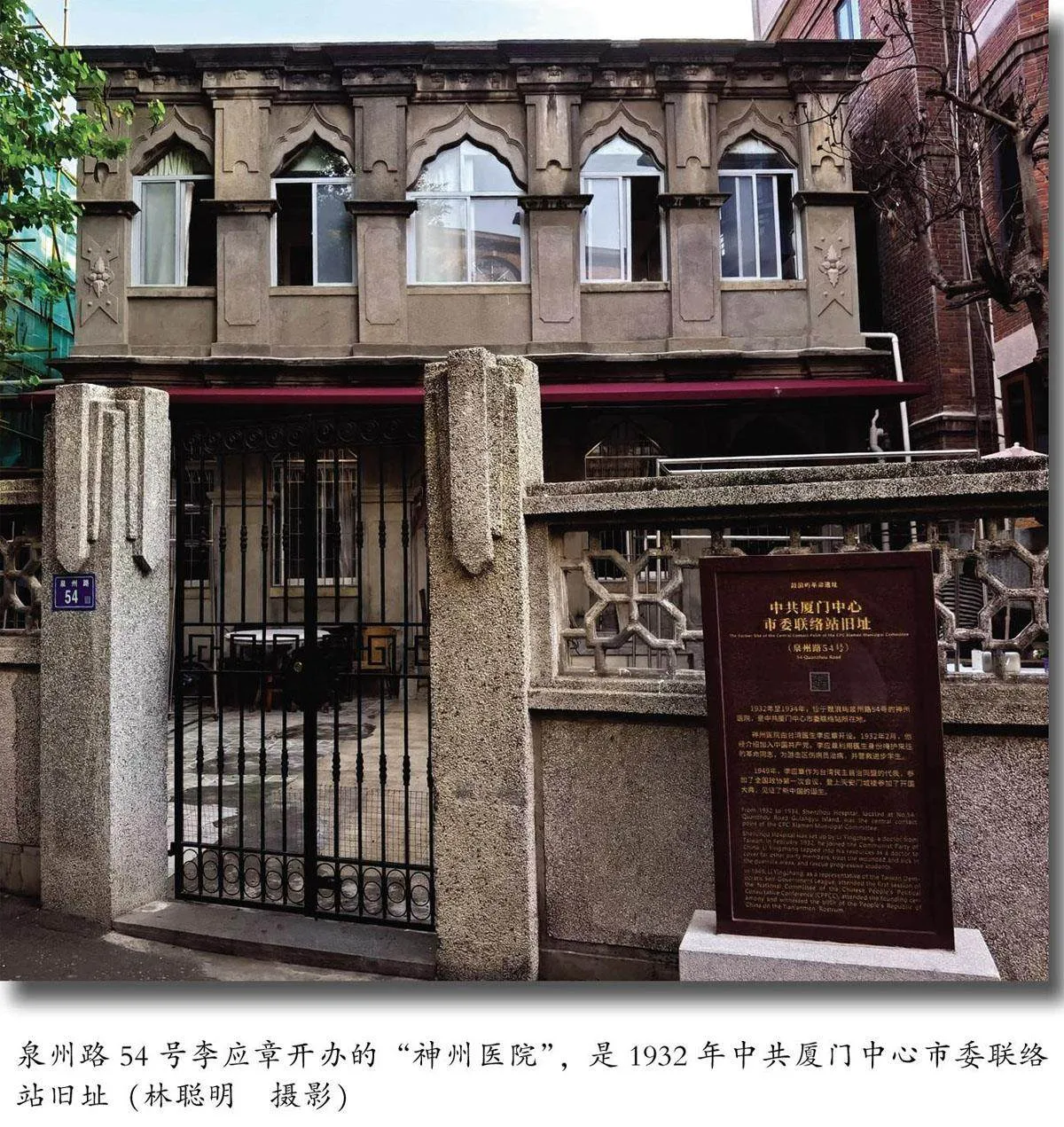

2015年暑期,奉命籌建廈門口述歷史研究中心,定位于承傳廈門本土文化遺產,“口述”珍貴的人文歷史記憶。涉及廈門名門望族、特區建設人才、僑界精英、閩南非物質文化遺產,以及原住民、老知青、老街區等題材的采集、整理、研究工作。

團隊從原來7人發展到10多人。校內10人來自中文、社會、旅游、軌道交通、圖書館、辦公室等6個專業與部門。除本人外,皆清一色70后、80后,正值“當打之年”。校外7人,分屬7個單位,基本上屬古稀花甲。如此“忘年交”配對,沒有出現“代溝”,卻反倒成全了本團隊一個特色。

陣容尚屬“可觀”。梯隊結構合理,科研氛圍融洽。特別是校外成員,面對經費有限,仍不計報酬,甘于奉獻。黨委書記與校長以高度的人文精神,關懷、支持口述史,以充分的信賴,讓本人頗有一種“兩肋插刀”,甘為知己者上陣的信心與恒心。

開工之后,“事故”依然不斷:明明篤定選中的題材,因事主“反悔”,說服無效而眼睜睜地看著泡湯;順風順水進行一半,因家族隱私、家庭成員分歧,差點夭折;時不時碰上繞不過去的“空白”節點,非填補不可,但采擷多日顆粒無收,只好眼巴巴地在那兒擱淺,“坐以待斃”;碰上重復而重要的素材不想放棄,只能在角度、語料、照片上做大幅度調整、刪減,枉費不少功夫;原本以為是個富礦,開采下去,卻愈見貧瘠,最后不得不在尷尬中選擇終止……諸如此類的困擾大大拖了進度后腿。好在團隊成員初心不變,輯志協力,按既定目標,深一腳,淺一腳,緩緩而行。

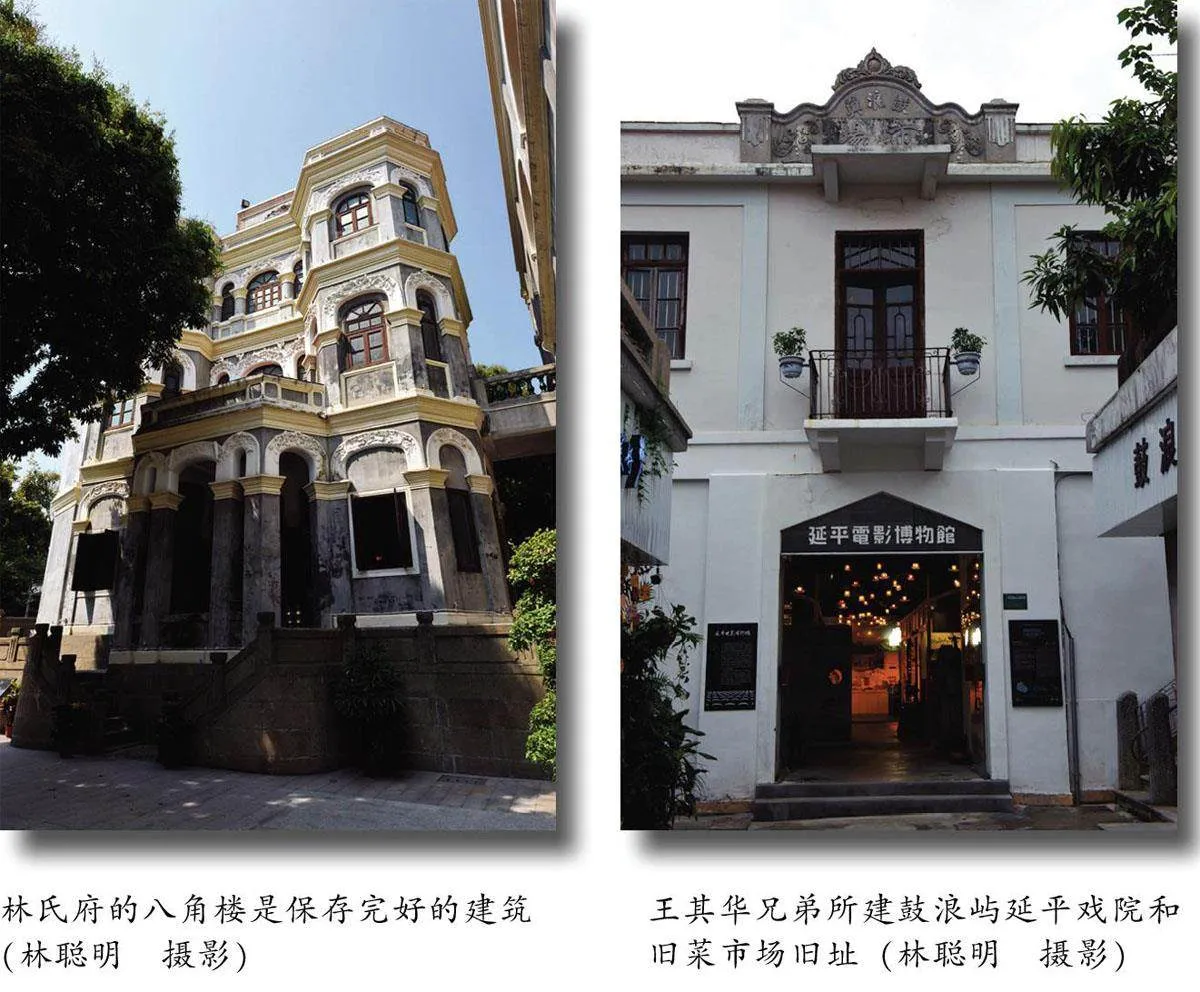

主要任務是出版“廈門口述歷史叢書”32本。目前已經出版16本(320萬字、2000張照片)。重點打造兩大系列:鼓浪嶼系列與廈門市國家級“非遺”系列。

閱讀叢書,恍若穿梭于擔水街、九姑娘巷、八卦坪,在煙熏火燎的騎樓,喝一碗“古早茶”,再帶上兩個韭菜盒回家;從閣樓的樟腦箱翻曬褪色的對襟馬褂,猛然間抖出殘缺一角的“僑批”,勾連起南洋群島的蕉風椰雨;提線木偶、漆線雕,連同深巷里飄出來的南音,乃至一句“天烏烏,袂落雨”的童謠,亦能從根子上觸摸揉皺的心扉,撫平生活的艱辛;那些絮絮叨叨、缺牙漏嘴的個人“活撈事”,如同夜航中的小舢板,歪歪斜斜沿九龍江劃到人海口。撿拾陳皮芝麻,將碎片化的拼綴、縫補,還原為某些令人歔欷的真相,感受人性的光輝與弱點;也在接踵而來的跨海大橋、海底隧道、空中走廊的立體推進中,深切認領歷史拐點、歲月滄桑、人事劇變,如何在時代的潮涌中鍛造個體的脊梁。

歷史敘述,特別是宏大的歷史敘述,隨著主要親歷者、見證者離去,“隔代遺傳”所帶來的“衰減”日漸明顯。而今當下,人們開始從主流、中心、精英轉向邊際、凡俗。新地帶的開墾,將迎來千千萬萬普通民眾匯入的“小敘事”。日常、細節、互動,所集結的豐富性將填補主流人類學、歷史學、社會學、地方志的“庫藏”,因應出現“人人來做口述史”(唐納德·里奇)的提倡,絕非空穴來風,而更具深遠意義。

口述形式,有別于嚴絲合縫的文獻史料,也有別于步步推進的考辯理據;親切、在場、口語化、可讀性,可能更易迎合受眾的“普及”,這也是它得以存在且方興未艾的長處,怎樣進一步維護其屬性、增添其特性光彩呢?口述歷史不到百年壽齡,其理論與實踐存在諸多爭論與分歧。作為基層團隊,多數成員也非訓練有素的史學出身,但憑著熱情、毅力,憑著對原鄉本土一份摯愛,“摸著石頭過河”,應該可以很快上岸。

表面上看,口述歷史難度系數不大,大抵是一頭講述,一頭記錄。殊不知平靜的湖面下藏有深淵。它其實是記憶與遺忘、精準與模糊、本然與“矯飾”、真相與“虛構”、本能與防御、認同與質疑,在“史識”與“變形”間的悄然較量,其間夾雜多少明察與暗訪、反思與矯正。不入其里,焉知冷暖?

“口述性”改變了純文獻資料的唯一途徑,但沒有改變的依然是真實——口述史的生命。初出茅廬,許多規范尚在摸索階段,但總體而言.第一步基本上應做到“如實照錄”,亦即《漢書》所褒贊司馬遷的“其文直,其事核,不虛美,不隱惡”的實錄精神,而要徹底做到這一點很不容易。不僅要做到,接下來還要互證(比較、分析),包括抄本制作過程,如何規避口述者易犯的啰嗦重復、拖泥帶水、到哪算哪的游擊作風;而整理者的深入甄別、注釋說明、旁證輔助、文獻化解、在場還原、方言轉換,尤其是帶領學生社會實踐的參與度,仍有很大的提升空間。

廈門歷史文化,比起華夏九州、中原大地,確乎存在不夠悠久豐厚之嫌,但與之相伴的閩南文化、華僑文化、嘉庚精神,連同入選國家級非遺名錄的歌仔戲、高甲戲、南音、答嘴鼓、講古等,各有厚植,不容小視。中心剛剛起步,經驗不足,稚嫩脆弱,許多資源有待開發,許多題材有待拓展,許多人脈有待聯絡,許多精英有待挖掘。如果再不努力“搶救”,就有愧于時代與后人了。

其實,廈門出版的地方歷史文化書籍還是蠻多的,大到盛世書院,小至民居紅磚,成套的、散裝的,觸目可取。但面對擁擠而易重復的題材,何以在現有基礎上,深入腹地,稱量而出;面對長年養成的慣性思路,何以在口述語體的風味里,力戒淺率而具沉淀之重?

編委會明白自身的長短,與其全面鋪開戰線,毋寧做重點突進,遂逐漸把力量集中在四個面向:百年鼓浪嶼、半世紀特區、國家級非遺名錄、老三屆群體。希望在這些方面多加鉆探,有所斬獲。在許多煤窯被掏了一遍之后,是繼續撿拾遺漏,還是另覓新機呢?

無需欽慕鴻門高院,關鍵是找好自身的屬地與“籍貫”。開發歷史小敘事、強化感性細部、力戒一般化訪談、提升簡單化語料,咀嚼謦頦間的每一筆每一劃。羅盤一經鎖定,就義無反顧走到底,積跬步而不憚千里之遠,滴水穿石,木鋸繩斷,一切貴在堅持。愿繼續與各位同道一起,銖積寸累,困知勉行。