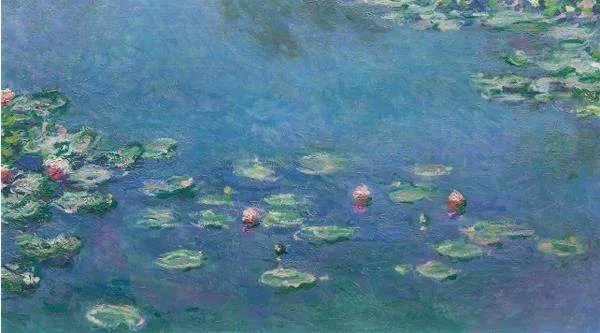

一張1919年的《睡蓮》

與深受文藝復興影響的華麗細膩、線條流暢且光影嚴謹的同期作品相比,莫奈那些看起來像是未完成的草稿般的作品是如何脫穎而出的呢?這些模模糊糊的畫最大的魅力究竟在哪兒?

19世紀,法國有位名叫布丹的風景畫家,他在同鄉米勒的影響下對繪畫產生了自己的看法。他告訴學生:“畫畫時,往往會對物體有一個最初的印象,這個最初印象非常重要,你要努力將它保留下來。”這位接受了老師教誨的學生,就是“印象派之父”莫奈。

在啟蒙恩師的鼓勵下,莫奈對戶外寫生產生了濃厚興趣。早前,米勒和巴比松畫派的藝術家雖也有所提倡,但他們往往只是在外面畫出草圖就回到畫室了。莫奈與他們不同,他的創作過程全部都在戶外進行,因此他必須趁光線還沒發生改變的時候快速將光影捕捉下來。當時藝術界的主流審美認為,莫奈的《日出·印象》顛覆了既定的規則。

畫面中這顆初升的太陽顏色用得很妙,既非烈日當空火紅熱辣,也非夕陽西下暗淡昏黃,它的紅帶有點橙色和黃色,在周圍冷淡的淺灰和紫色反襯下,竟有一種朝氣蓬勃的感覺。瑞士美術史學家海因里希·沃爾夫林對莫奈在畫法上的轉變做出了總結:這是從“觸覺原則”到“視覺原則”的轉變。什么意思呢?打個比方,安格爾的《大宮女》在流暢的線條下,具有非常完整的造型和清晰的輪廓邊沿,這就是“觸覺原則”。與之相反,“視覺原則”強調物體和物體之間連成一片,不被線條分割開,讓人感覺無法摸到事物的具體邊界。

但是,沒有線條和輪廓,如何區分不同物體呢?

“顏色”是莫奈給出的答案。他用不同的顏色來記錄物體在光線下的變化,借由色彩本身來認識這個世界。《日出·印象》打破了線條對色彩的束縛,給了藝術界一個全新的思考維度,也奠定了莫奈前半生的風格。一直到他得了白內障,也依然沒有停止對光和色彩的追逐。

以前的畫家往往會花上幾個月甚至幾年來打磨一幅畫,而莫奈一個月就能畫出幾十幅。為了能追上光的變化速度,他甚至創造了一種堪比照相機連拍技術的“連作法”——他在戶外一次性支上好多個畫架,只要光線起了變化,就立即移步到下一個。如此一來,他得以在短時間內迅速記錄下光影的變化過程。這一技法決定了莫奈后期作品的一大特點:系列化。

一般的藝術家對同一題材頂多重復畫兩三張,而莫奈能畫出幾十張,你得按照系列來查找和欣賞。比如《干草堆》系列包含24幅,《霧中的國會大廈》系列有14幅,《魯昂大教堂》有26幅。在這些系列化的作品當中,規模最大的就是《睡蓮》。從1900年到去世的整整26年里,莫奈都在進行著《睡蓮》的創作,多達233幅,這其中還不包括被弄丟的兩幅和他自己不滿意而毀掉的15幅。所以莫奈的《睡蓮》都是按年份來劃分的,比如說1919年,莫奈只畫了四幅,聽起來就像是某一年份的葡萄酒產量非常稀少一樣。

在眾多《睡蓮》當中,有八張嵌板畫尤為著名。它們現在收藏于法國橘園美術館專門為之建造的兩間橢圓形展廳里。

這一組《睡蓮》高度統一為2米,寬度從3米到5米不等,最長的超過12米。這一系列的每一幅描繪的都是漂浮在水面上的睡蓮,柳樹細長的枝條低低地垂下來,與天空和云影一起倒映在水面上,與睡蓮溫柔地融為一體。每一幅的色調都不太一樣,有些滿目蔥綠,像春天冒出的嫩芽;有些全是濃郁的淡紫,像蓮花凋零。它們展現了睡蓮在不同時期、季節與時間段里的模樣。

開始創作橘園美術館的《睡蓮》系列時,莫奈已經75歲了。經歷了親人離世、戰亂的一系列精神沖擊,莫奈越來越衰老,身體也越來越差。他從少年就開始到戶外追光,幾乎一輩子都暴露在炙熱的陽光下,這嚴重傷害了他的眼睛,白內障、黃視癥、紫視癥,各種眼部疾病都找上了莫奈。到他老年時,幾乎已處在一種“瞎與不瞎之間”的朦朧狀態。直到1917年,他在幾乎看不到色彩的情況下,卻創作出了橘園美術館的《睡蓮》系列,到達了他的藝術巔峰。

莫奈畫睡蓮,就像古代僧侶專注于抄寫經文、圖繪圣像,他們全然孤獨寂靜,只有狂熱的專注。橘園美術館里的《睡蓮》特別像東方的長卷畫,在他的作品中你能感受到非常濃郁的東方意境。在莫奈精心打造、悉心照料的吉維尼小鎮的花園里,莫奈設計了一座綠色的日本橋,橋上刻著一句日語,意思是“漂浮世界的影像”。橋底下的池塘里靜靜地躺著一朵朵睡蓮。步入晚年的莫奈把視線聚集在這片平靜的水面上,沒有地平線,也沒有天空和草地,有的只是這個世界的倒影和唯一真切存在的睡蓮。莫奈最終脫離了對感官的依賴,創造了一個虛實難辨、無限的、沒有盡頭的藝術世界。

當你站在法國橘園美術館的“睡蓮廳”里,被《睡蓮》360度環繞,你會產生一種幻覺,仿佛置身于一個被睡蓮包圍著的小島上。這些睡蓮像是流動著的時間,又像是循環著的生命,從盛開到凋零,從繁華到幻滅,從死亡到新生,看不到邊界。

(墨淮摘自海南出版社《大話西方藝術史》)