基于LoRa通信的鐵路軌道滑坡實時監測預警系統研究

摘 要:為有效避免山體滑坡對鐵路交通運輸的影響和經濟損失,對鐵路軌道的易滑坡區域進行高效、實時的監測和預警,該文提出基于LoRa通信的鐵路軌道滑坡實時監測預警系統。該系統通過角度傳感器與雨量傳感器采集易滑坡區域的各項數據,實現對易滑坡區域的實時監測,通過LoRa通信將采集到的數據實時上傳至上位機,以保證系統能夠及時發現易滑坡區域的異常,并發出預警。同時,該系統的特殊構成和安裝方式適用于多種易滑坡區域的地形,能夠全面、準確地監測各項數據變化。該系統具有監測精度高、實時、低功耗的特點,能有效避免山體滑坡對鐵路交通運輸造成的影響。

關鍵詞:LoRa;鐵路軌道;滑坡;監測;預警

中圖分類號:U298 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2024)22-0022-04

Abstract: In order to effectively avoid the impact of landslides on railway transportation and economic losses, efficient and real-time monitoring and early warning of landslide-prone areas of railway tracks are carried out. A real-time monitoring and early warning system of railway track landslides based on LoRa communication is proposed. The system collects various data of landslide-prone areas through angle sensors and rainfall sensors to realize real-time monitoring of landslide-prone areas. The collected data will be uploaded to the host computer in real time through LoRa communication to ensure that the system can find the anomalies in the areas prone to landslides in time and issue early warning. At the same time, the special structure and installation mode of the system are suitable for a variety of landslides, and can comprehensively and accurately monitor the changes of various data. The system has the characteristics of high monitoring accuracy, real-time and low power consumption, and can effectively avoid the impact of landslides on railway transportation.

Keywords: LoRa; railway track; landslide; monitoring; early warning

隨著當今社會發展,越來越多的人將火車高鐵作為主要的交通工具之一。同時,鐵路的發展對人們的生產生活,社會乃至國家的經濟發展和旅游業的發展都起著至關重要的作用。在我國西南地區,特別是西南丘陵地區群山環繞,山勢陡峭,土壤結構疏松,極易受地質、氣候變化、人類活動的影響,山體滑坡和泥石流等滑坡災害頻繁發生,對人民群眾的生活和生命安全造成了巨大影響[1]。

在實地檢測工作中,國內外只采用了宏觀地質觀測法、儀表觀測法及自動遙測法,這些監測方法普遍存在的問題是系統采集數據需要人工定期到達現場進行采集,導致數據缺乏實時性、及時性、即時性[2-3]。近幾年,三維激光掃描技術、InSAR(合成孔徑雷達干涉測量)及多傳感器的集成等高新技術在滑坡監測與預測、預報領域的應用,進一步提高了山體滑坡和泥石流等滑坡災害的成功預警率,但由于成本太高、設備安裝條件等問題未能大規模使用[4-7]。本文提出的基于LoRa通信的鐵路軌道滑坡實時監測預警系統旨在保證高精度監測質量的同時,降低監測預警系統的成本,以便于監測預警系統能夠大規模使用,進而有效避免山體滑坡對鐵路交通運輸造成的影響。

1 系統整體設計

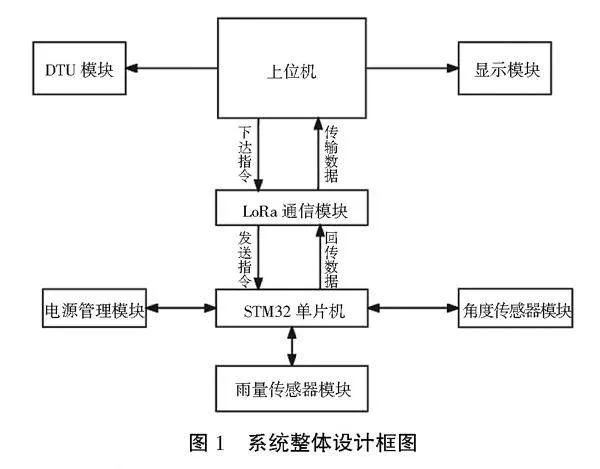

系統以上位機為核心,結合DTU模塊、顯示模塊、電源管理模塊、角度傳感器模塊、雨量傳感器模塊和STM32微控制器實現對易滑坡區域的監測和預警。系統利用角度傳感器模塊對易滑坡區域的環境進行角度數據采集,通過雨量傳感器模塊采集監測點的雨量數據,單片機將采集到的角度數據簡單處理和判斷之后將數據傳輸給LoRa網關節點,多個LoRa網關節點收集數據回傳至LoRa網關,收集到的數據可以通過LoRa網關傳輸到上位機,上位機對收集到的數據進行精確判斷和預測,之后將數據通過顯示模塊實現數據可視化。若出現異常,數據則將該數據進行異常標注,單片機下達指令提高對監測點的采樣頻率,通過大量數據推斷該監測點的情況,并通過DTU(4G數據傳輸)模塊發送該監測點的數據發送至監測人員,以便監測人員能夠及時排查危險,避免高鐵動車駛過該危險地段造成生命財產損失。系統整體設計框圖如圖1所示。

2 系統軟件設計

2.1 系統總體框架設計

系統上電后開始運行,總程序進行初始化,檢查LoRa節點是否正常,檢查能夠回傳數據和收發指令后,檢查陀螺儀是否正常。若不正常則通過陀螺儀初始化校準,檢測正常后,檢測雨量傳感器是否正常。一切正常之后,開始采集監測點的角度數據和雨量數據。當發現異常數據時,將異常數據標注并優先回傳至上位機處理,將該監測點的數據采樣頻率提高后重新采樣。若無異常數據,則依照設置的正常頻率繼續采樣。上位機接收到異常數據后需要分析該監測點的情況,判斷屬于角度偏差超過閾值還是雨量超過閾值,進而精準下達指令提高該數據的采樣頻率,收集大量數據進行預測的同時也能夠減少系統的工作量,實現系統的低功耗功能。系統軟件總體設計流程圖如圖2所示。

2.2 LoRa通信

LoRa通信模塊采用AS32-TTL無線模塊。AS32-TTL無線模塊以SX1278芯片作為核心,LoRa擴頻調制。AS32-TTL無線模塊采用高效的循環糾錯算法,編碼效率高,糾錯能力強,極大地提高了LoRa通信的抗干擾性和穩定性。AS32-TTL無線模塊支持410~441 MHz頻段,接收靈敏度高達-130 dBm,具有定點傳輸、數據監聽、透明傳輸和空中喚醒功能。且AS32-TTL無線模塊具有AS32-TTL-1W和AS32-TTL-100兩種功能側重點不同的樣式,可以滿足不同監測點的需求。AS32-TTL-1W無線通信模塊傳輸距離高達10 000 m,更適合偏僻監測點的數據傳輸;AS32-TTL-100無線通信模塊的傳輸距離相較而言較短,但其正常工作狀態下發射電流僅為104 mA,省電工作狀態下,消耗電流僅為幾十微安,休眠電流僅為18 μA,十分適合超低功耗的應用[8]。

當監測點數據處于較為平穩且正常時,AS32-TTL無線模塊在一定的時間間隔內將采集到的數據信息回傳至上位機。無信息傳輸任務時,AS32-TTL無線模塊處于休眠狀態,降低LoRa通信頻率的同時,也可以避免其他監測點異常數據快速回傳時出現信道堵塞等情況。AS32-TTL無線模塊的空中喚醒功能采用高精度時鐘和智能喚醒算法,能夠快速且同步喚醒,在真正實現超低功耗的同時也能避免信道擁擠,從而高效地實現對監測點數據的傳輸,也保證了傳輸數據的實時性。

當數據傳輸距離較遠時,可能會出現數據丟包、傳輸失敗等情況。此時可以利用數據重發算法解決數據丟包時上傳錯誤的問題。網關節點發出喚醒命令,喚醒終端數據采集系統進行數據采集,當終端節點無應答數據包回傳時,判斷為數據傳輸失敗,網關節點自動重發喚醒數據包,直到接收到應答數據包時才會判定數據包傳輸成功,接著繼續對下一個終端節點發送喚醒命令。

在通信信道堵塞的情況下,可能會導致通信失敗,可采用信道掃描機制來避免通信擁堵。LoRa數據傳輸系統在每一次發送數據包之前都會對通信信道進行掃描,如果通信信道處于空閑狀態,則發送數據;如果信道是處于被占用狀態則將數據緩存至內緩沖區,繼續進行信道掃描,若達到最大掃描次數時,通信信道仍處于被占用狀態則將數據直接發送,防止長時間的等待而占用資源。數據成功發送之后將清除緩存,等待下一次的喚醒發送。

2.3 山體傾斜判斷

山體傾斜度數據的采集使用TL735G三軸姿態儀來實現,三軸姿態儀包含先進的慣性導航算法,可以構建Kalman濾波模型,實時反饋系統誤差,防止系統發散且能夠有效地抑制陀螺儀短時間漂移的問題。當山體發生微小位移時,能夠快速且準確地感知位移的角度。TL735G三軸姿態儀具有掉電保護的功能,當該監測點發生山體滑坡,意外導致設備損壞等情況時,TL735G三軸姿態儀可以很好地保存采集到的數據,監測人員可以導出其中的數據對該監測點的環境進行分析,有效避免監測點數據出現空白的情況,大大保證了該監測預警系統的準確性。

監測系統啟動后,需根據監測點的環境情況和監測設備的安裝情況設定合適的閾值。當監測點未發生山體滑坡,也無滑坡跡象時,采集到的山體傾斜數據應較為平穩且不超出閾值范圍;當山體出現落石或突發抖動時,系統將會提高對傾斜角度數據的采集,因為大量山體滑坡是伴隨暴雨出現的,所以還需結合雨量傳感器采集到的數據,進一步判斷是否只有突發落石導致監測設備出現異常數據還是屬于持續抖動狀態出現山體滑坡的跡象。

2.4 數據采集與處理

監測設備啟動之后,系統對設備上的角度和雨量傳感器進行檢測。檢測一切正常之后,角度傳感器和雨量傳感器開始對監測點的環境進行數據采集,將采集到的數據傳至監測系統中的STM32單片機做數據處理和判斷,判斷數據是否超過閾值和出現異常。當雨量傳感器采集到的數據出現異常時,則判斷是否處于暴雨狀態,同時下達對角度傳感器高頻率采集數據的指令,通過對比采集到的2處節點數據進而判斷山體是否發生傾斜,是否將會發生山體滑坡現象。當角度傳感器采集到的數據出現異常時,結合雨量數據判斷天氣情況,若僅是山體突然抖動,而未發生降雨則僅提高角度傳感器的采樣頻率;當采樣到的數據顯示該監測點數據處于長時間平穩時,則恢復正常的采樣頻率;當采集到山體傾斜角數據和雨量數據都出現異常時,角度傳感器和雨量傳感器都需要提高采樣頻率,且該監測點的數據需要優先且快速回傳至上位機,此時該監測點可能處于即將發生山體滑坡或山體滑坡剛開始的階段,需要通過DTU模塊進行緊急報警并將該監測點的信息緊急發送至鐵路交通管理局,避免發生滑坡時火車高鐵等經過該監測點所處的軌道而造成生命財產損失。

2.5 監測點設備的安裝方式

監測點的監測設備安裝至一個圓柱體內,雨量傳感器安裝至圓柱體的上端,以保證能夠準確且及時采集到降雨的數據,角度傳感器安裝至圓柱體的下端,以保證采集到的山體傾斜數據的準確性,圓柱體的底部連接一個圓錐體,便于安裝該監測裝置。出于三角形的穩定性,監測點的監測設備布置方式呈等邊三角形布置,位于3個節點的監測裝置采集的數據可以更好地分析出該監測點周圍的環境情況,如發生滑坡的大致方位、滑坡的程度等,從而提高監測預警系統判斷的準確性。為保證能夠實時監測易滑坡區域的各項指標變化,監測預警系統需要覆蓋整個易滑坡區域,但由于易滑坡區域的大小、地形不同等原因,監測設備設置的數量和設置的方位需要根據易滑坡區域的情況而定,以確保能夠全面、準確地監測易滑坡區域的各項數據變化。

3 系統測試分析

3.1 靜態角度傳感器采集角度數據的準確度測試

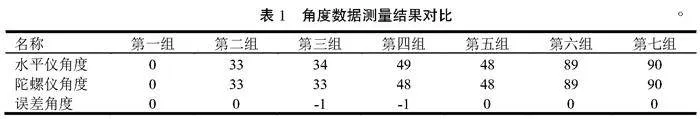

多次將水平儀和角度傳感器設置為相同的角度,并詳細記錄兩者顯示的角度進行精確的對比分析。測試和對比的數據見表1。通過對比水平儀與角度傳感器的測量結果可知,角度傳感器的測量誤差范圍在±1°,表明該系統測量精度高。

3.2 監測設備滑坡監測分析

為全面評估監測設備的性能,將監測設備安裝至不同傾斜角度的坡面上進行實地測試,測試過程中及時記錄上位機對異常數據的識別結果及是否觸發異常,以確保設備能夠及時準確地響應潛在的安全隱患。監測設備實地測量數據見表2,對于不同的傾斜角度坡面,系統對異常數據的識別和異常報警的成功率較高。

4 結束語

為有效避免山體滑坡對鐵路交通運輸造成的影響和經濟損失,對鐵路軌道的易滑坡區域進行高效、實時監控和預警。本文提出了基于LoRa通信的鐵路軌道滑坡實時監測預警系統,系統結合了角度傳感器和雨量傳感器采集的數據,進行實時監測和滑坡預警分析,以及結合監測裝置采集的山體傾斜數據與降雨數據,能夠及時且準確地判斷監測點的環境情況。監測裝置搭載的LoRa通信裝置能夠保證數據傳輸的實時性,同時根據不同監測點與網關的距離能夠選擇更加合適的LoRa通信裝置,真正實現系統的低功耗。系統采用的監測裝置的外形設計及等邊三角形布置方式,能夠更好適應不同監測點的環境情況,同時也能夠降低監測裝置安裝的難度,以及能全面、準確地監測數據,并且能通過DTU模塊將監測信息發送至手機上。

參考文獻:

[1] 劉書倫,孫建國.基于LoRa物聯網的滑坡泥石流 遠程監測預警系統研究[J].重慶科技學院學報(自然科學版),2022,24(4)42-45.

[2] 徐喬,余飛,余紹淮.基于多源遙感數據的山區鐵路滑坡危險57be324b7b98bc6b6b4d979a4689159d性評價[J].鐵道工程學報,2021,38(11):8-14.

[3] 楊國忠,杜立,黨超凡.鐵路路塹邊坡滑坡的成因分析和治理[J].云南水力發電,2020,36(9):74-76.

[4] 時丕旭.地面LIDAR在滑坡災害三維實景建模中的應用[J].鐵道勘察,2024,50(1):28-32,38.

[5] 徐文龍.高寒地區膨脹性巖土鐵路滑坡治理方案研究[J].路基工程,2023(6):208-213.

[6] 童鵬,伍尚前,謝猛,等.新建高速鐵路滑坡隱患遙感解譯及風險評估[J].鐵道勘察,2023,49(6):56-63,102.

[7] 楊文騰.基于滑坡案例庫的鐵路選線輔助決策方法研究[J].鐵道勘察,2022,48(6):108-112,120.

[8] 羅金洪.鷹廈鐵路K308+620滑坡穩定性分析與治理[J].鐵道建筑,2022,62(3):158-161.

基金項目:2022年國家級大學生創新創業訓練計劃項目(202213644004)

第一作者簡介:黃鵬(1987-),男,工程師。研究方向為嵌入式技術。