古兜山隧道富水段探測與處置技術研究

摘 要:為探明古兜山隧道富水情況,通過超前鉆孔、瞬變電磁法探測隧道富水段情況;針對古兜山隧道的富水情況,開展現場注漿止水加固試驗研究,提出富水區注漿止水關鍵技術;綜合考慮隧道地下水排放量與植被生態的平衡,給出隧址區的地下水允許排放量。研究結果表明:選擇普通水泥-水玻璃雙液漿用于鉆孔揭露隧道涌水量較大的區域,確保注漿效果;綜合考慮地下水壓力、地層巖性、漿液的性質和濃度及注漿擴散半徑等因素,確定注漿終壓取值為5~6 MPa;針對植被、生態環保要求,按2年內恢復原始地下水位,確定泄洪口區、水庫連接區及隧道近出口區的地下水允許排放量。

關鍵詞:隧道;富水情況探測;注漿止水技術;加固試驗;瞬變電磁法

中圖分類號:U45 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2024)22-0095-04

Abstract: In order to find out the water-rich situation of Gudoushan Tunnel, the water-rich section of Gudoushan Tunnel is detected by advanced drilling and transient electromagnetic method; according to the water-rich situation of Gudoushan Tunnel, the experimental study on on-site grouting water stop reinforcement is carried out, and the key technology of grouting water stop in rich water area is put forward. Considering the balance between tunnel groundwater discharge and vegetation ecology, the allowable discharge of groundwater in the tunnel site is given. The research results show that the common cement-water glass double slurry is selected for drilling to expose the area with large water inflow in the tunnel, and the effect of grouting is ensured, and the final pressure of grouting is determined to be 5~6 MPa by comprehensively considering the factors such as groundwater pressure, formation lithology, properties and concentration of slurry, grouting diffusion radius and so on. According to the requirements of vegetation and ecological environmental protection, according to the restoration of the original groundwater level within 2 years, the allowable discharge of groundwater in the flood discharge area, the reservoir connection area and the tunnel near the outlet area was determined.

Keywords: tunnel; detection of rich water condition; grouting water stop technology; reinforcement test; transient electromagnetic method

突水涌水是隧道施工中常見的地質災害,隧道突涌水不僅會造成隧址區地下水位下降,地表綠化環境遭受破壞,嚴重的還會造成人員傷亡。因此,探明隧道富水情況,針對富水段突水涌水災害的處置是確保隧道安全施工的關鍵。

目前,已有學者對富水隧道突涌水的處置措施進行了深入研究。陶偉明等[1]利用Galerkin有限元法建立連續模型方程,分析注漿過程中的流場特征,驗證了復合注漿材料對山嶺隧道突涌水的注漿封堵效果;趙建平等[2]通過研究隧道注漿圈、初期支護的滲流參數與初期支護外水頭、滲水量及水頭差的關系,提出了隧道結構合理滲流參數的確定方法;竺維彬等[3]在總結隧道事故案例的基礎上,提出了綜合地質勘察-動態施工設計的防治對策;傅鶴林等[4]依托斷層區富水隧道,采用數值仿真軟件設計了隧道緩沖層厚度;田四明等[5]針對隧道富水構造帶提出了超前泄水、堵水限排的處置措施。

綜上所述,現有研究主要集中于一般地質條件下富水隧道突涌水災害的處置技術,針對隧道在斷層破碎帶-近水庫耦合的復雜地質條件下的突涌水災害處置技術的研究鮮有涉及。本文依托古兜山隧道實體建設工程,采用超前鉆孔-瞬變電磁法探明在斷層破碎帶-水庫多因素耦合下的富水情況,并結合現場實測資料提出古兜山隧道富水段處置關鍵技術,以期為類似條件下富水隧道突涌水災害處置措施的研究提供參考。

1 工程概況

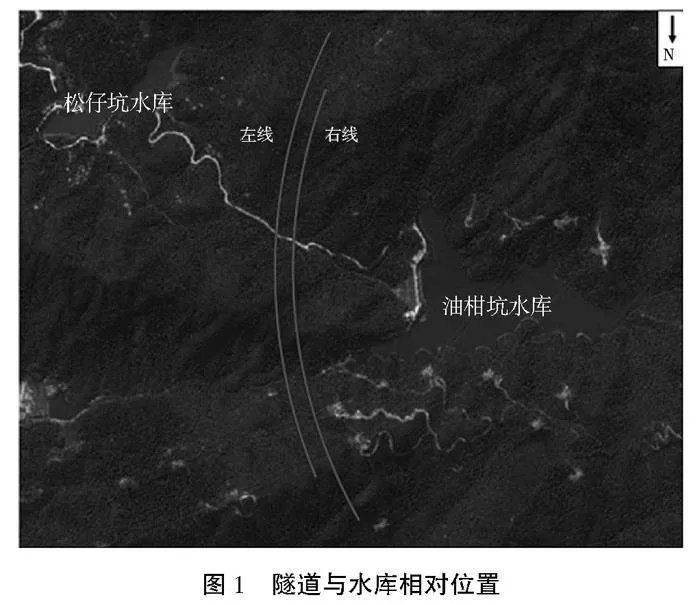

古兜山隧道左線長3 293 m,起訖歷程ZK50+132~ZK53+425;右線長3 290 m,起訖歷程K50+150~K53+440,屬特長深埋隧道。隧道范圍內涉及的主要地層為:第四系全新統殘坡積層,覆蓋層下部主要為燕山三期花崗巖。隧址區中部山勢相對平緩,溝谷多發育寬且略具半封閉溝谷,地表溪流屬常年流水,故水庫水利設施較多。與古兜山隧道有關的水庫主要為油柑坑水庫和松仔坑水庫如圖1所示。

1)油柑坑水庫:位于隧址區北部,隧道里程 K51+150~K51+700 段,水庫呈近東西走向展布,東西長840 m,南北寬約200 m。最東端隧道軸線約100 m。水庫壩底海拔高約134 m,設計隧道拱頂海拔99 m,二者高差高出約35 m。水庫總容量 119萬m3,集水面積2.17 km2。

2)松仔坑水庫:位于隧址區中部,隧道K51+800~K52+100段,水庫呈北東62°走向展布,水庫最西端距離隧道軸線約360 m。初勘資料顯示水庫水面高程100 m,估算水庫壩底海拔高約94.3 m,在該段的隧道拱頂海拔高約79 m,二者高差約15 m。水庫總容量31.8萬m3,集水面積1.9 km2。

2 隧道富水情況探測

受到多種因素的影響,發生突涌水災害時涌水來源及因素復雜,可能由區域降水、斷層破碎帶等裂隙水、水庫補給等多種水體組成。為明確隧道周邊地下水關鍵水力路徑的分布,根據古兜山隧道現場勘察資料,對隧道富水區段進行了3次超前鉆孔探測及瞬變電磁法探測。

2.1 超前鉆孔探測

第一次超前鉆探:左洞ZK51+096.8~ZK51+151.99段,鉆探長度56 m。鉆進里程0~5 m巖質與掌子面較一致,回水褐黃夾灰白色小顆粒渣樣,5~8 m回水灰色小顆粒渣樣,8~20 m為淺紅麻灰色小顆粒狀態渣樣,20~55.19 m回水灰白帶淡黃小顆粒,鉆探完無水流出。

第二次超前鉆探:左洞ZK51+130~ZK51+180段,鉆探長度50 m。鉆進里程0~23 m渣樣棕紅色褐黃回水灰黃白巖質與掌子面較一致,23~30 m渣樣棕紅灰黑色回水灰黃色,30~32 m渣樣灰黑回水灰黑,32~42 m渣樣棕紅色褐黃白回水灰黃白,鉆進到39 m處涌水。涌水量較大,約3 m3/h。

第三次超前鉆探:左洞ZK51+170~ZK51+220段,鉆探長度50 m。鉆進里程0~11 m存在夾層風化強烈渣樣褐黃夾灰黑色灰,11~14 m存在夾層風化強烈渣樣灰黑,14~30 m渣樣棕紅色褐黃回水灰黃灰黑色巖質與掌子面較一致,30~50 m渣樣灰黃白,鉆探完無水流出。

在左洞K51+130~ZK51+180段,掌子面超前鉆探長度50 m后,孔內出水,約3 m3/h,且隨小進尺開挖后,仰拱部位出現明顯滲水。以上情況表明隧道開挖進入富水區段,需根據現場具體情況調整施工進度并進行相應的工作調整。

2.2 瞬變電磁法探測

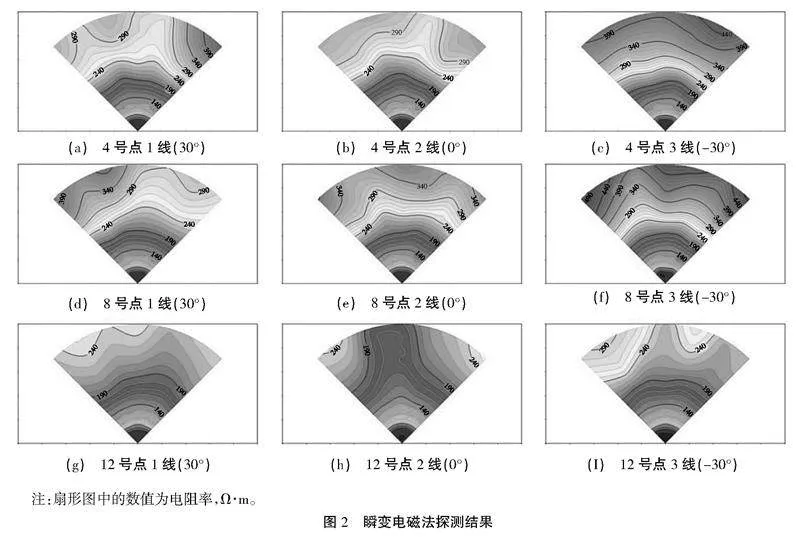

對古兜山隧道左隧道進口掌子面采用瞬變電磁法進行試驗性超前預報探測,瞬變電磁法探測方案如下。沿掌子面布置平移測線一條,點距1 m,點位依次從掌子面左幫到右幫。沿掌子面4、8、12 m(即圖2中4號點、8號點、12號點)處布置3個扇形超前探測點。每個探測點布置3條測線,角度分別為上仰30°、0°、下傾30°。每條測線布置7個測點,角度分別為45、60、75、90、105、120和135°。瞬變電磁法探測結果如圖2所示。

由圖2可知,在平移測線4、8、12 m處瞬變電磁超前探測電阻率扇形等值線圖。從圖2中可以看出,掌子面由左至右沿測點4 m→8 m→12 m方向,電阻率呈逐漸減小的趨勢。與平移測線所測結果吻合。在4、8 m測點位置扇形圖顯示,電阻率曲線形態較為圓滑,無明顯低阻異常,推測巖體較為完整。在12 m測點處,巖體電阻率整體偏小,且在0°方位,以及75~90°方向,存在明顯的低阻異常帶。推測此處為巖體富水區域。

3 富水區處置關鍵技術

3.1 隧道富水區存在的問題

綜合前期的古兜山隧道富水情況的物探結果和現場勘察資料,總結出以下問題。

1)承壓水突水預防問題。富水區段水體主要有2種形式:一是在地表風化破碎體內的潛水,主要分布在水庫連接區和隧道近出口區;二是斷層、裂隙及與水庫右下側連通的承壓水,主要分布在泄洪口區。承壓水體對隧道施工安全影響很大,避免承壓水突水事故是目前要解決的主要問題。

2)斷層破碎帶位置確定問題。隧道開挖到臨近富水破碎帶時,存在破碎體垮落,圍巖不穩定、透水等問題,因此應解決破碎體位置、范圍探測問題。

3)掌子面局部偏壓富水問題。通過前期工作發現,隧道穿越古兜山富水區段時,水體分布位置多變。在掌子面爆破施工過程中應及時探測掌子面前方富水體位置、體積,及時調整帷幕注漿位置、注漿深度及注漿參數。

4)注漿時跑漿范圍控制問題。帷幕注漿時應嚴格控制跑漿、漏漿,避免注漿范圍漿液不飽和生態污染問題。

3.2 現場注漿止水加固試驗

古兜山富水區段裂隙巖體注漿效果是否理想,取決于根據現場實際情況的注漿工藝及參數確定,現場注漿試驗是確定注漿工藝和參數最直接、最有效的方法,這對隧道注漿安全控制和注漿效果具有重要意義。現場注漿加固試驗內容及步驟如下。

1)注漿材料選擇。選擇水泥漿液、C-S漿液,以及考慮對裂隙充填效果較好的超細水泥漿液。水泥漿液強度高,長期性好,但凝固時間過長,擴散距離遠,需配合C-S漿液實現加固范圍控制。

2)注漿加固界限確定與優選。針對富水裂隙巖體止水的要求,確定注漿加固范圍。設計及施工方案為5 m。試驗過程中針對具體情況,考慮3~7 m范圍,以檢查鉆孔水流量確定合理注漿范圍。

3)注漿量確定。現場試驗結果分析中建立檢查鉆孔出水量與注漿量的關系,確定達到止水或加固有效范圍所需的經濟注漿量范圍。

4)注漿壓力確定。注漿壓力與漿液在巖體裂隙中擴散的深度成正比,為保證漿液在巖層內的滲透性和擴散半徑,需適當增加壓力。

3.3 富水區注漿止水技術

根據注漿材料特點及古兜山隧道現場實際情況,對注漿止水技術優化如下。

1)注漿材料選擇。古兜山隧道富水區段的注漿材料選用普通水泥-水玻璃雙漿液,配比為水灰比0.6∶1~0.8∶1,水泥漿與水玻璃體積比1∶1、水玻璃濃度35Be',漿液凝膠時間控制為1~3 min,注漿速度控制為5~110 L·min-1。另外,還可以通過試驗,研制出更適合于富水斷層環境下的注漿材料,進一步保證注漿效果。

2)注漿壓力調整。注漿壓力大小直接影響著漿液擴散6+Bh2wasVBi/xiyK8WnEZA==和充填效果。注漿壓力大小取決于地下水壓力、地層巖性、漿液的性質和濃度及注漿擴散半徑等因素,可以按以下2個經驗公式之一來確定

P′<P<(3~5)P′, (1)

P=P′+(2~4) MPa , (2)

式中:P′為注漿處的靜水壓力,MPa;P為設計注漿壓力,MPa。

根據現場勘察資料,地表最高水位與古兜山隧道底板最大高差63.309 m,最大靜水壓力為

依據式(1),注漿壓力取值范圍為1.92~3.2 MPa;依據式(2),注漿壓力取值范圍為2.63~4.63 MPa。為確保古兜山隧道近水庫破碎斷裂富水區段施工安全,便于施工控制,故注漿終壓取值為5~6 MPa。

3.4 地下水生態保護措施

假設隧址區要求N年內恢復原始地下水位,地下水體積QS及降雨對隧道地下水的補給量VSi根據現場勘察資料進行估算,采用堵水措施封閉隧道周邊水體與水庫的連接通道,故要求N年內恢復原始地下水位隧道允許排放量表達式為

式中:PN為要求年恢復水平衡的排放量,m3·m-1·d-1;N為要求N年內恢復;Li為隧道各分區長度。

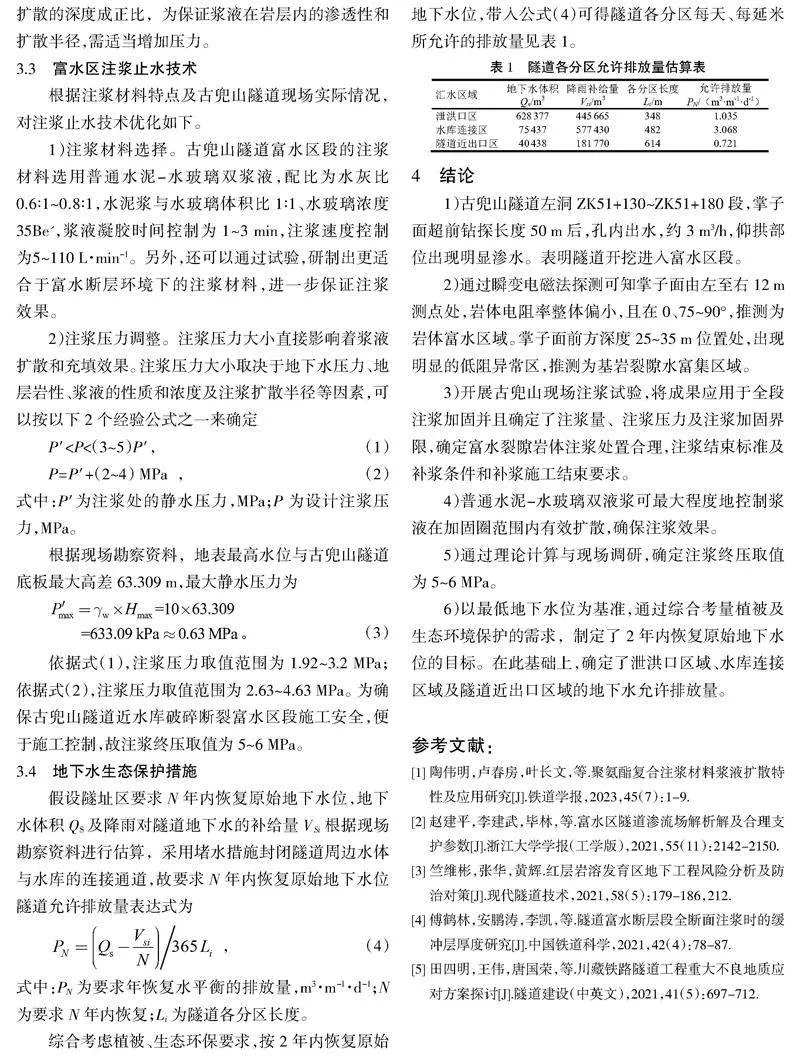

綜合考慮植被、生態環保要求,按2年內恢復原始地下水位,帶入公式(4)可得隧道各分區每天、每延米所允許的排放量見表1。

4 結論

1)古兜山隧道左洞ZK51+130~ZK51+180段,掌子面超前鉆探長度50 m后,孔內出水,約3 m3/h,仰拱部位出現明顯滲水。表明隧道開挖進入富水區段。

2)通過瞬變電磁法探測可知掌子面由左至右12 m測點處,巖體電阻率整體偏小,且在0、75~90°,推測為巖體富水區域。掌子面前方深度25~35 m位置處,出現明顯的低阻異常區,推測為基巖裂隙水富集區域。

3)開展古兜山現場注漿試驗,將成果應用于全段注漿加固并且確定了注漿量、注漿壓力及注漿加固界限,確定富水裂隙巖體注漿處置合理,注漿結束標準及補漿條件和補漿施工結束要求。

4)普通水泥-水玻璃雙液漿可最大程度地控制漿液在加固圈范圍內有效擴散,確保注漿效果。

5)通過理論計算與現場調研,確定注漿終壓取值為5~6 MPa。

6)以最低地下水位為基準,通過綜合考量植被及生態環境保護的需求,制定了2年內恢復原始地下水位的目標。在此基礎上,確定了泄洪口區域、水庫連接區域及隧道近出口區域的地下水允許排放量。

參考文獻:

[1] 陶偉明,盧春房,葉長文,等.聚氨酯復合注漿材料漿液擴散特性及應用研究[J].鐵道學報,2023,45(7):1-9.

[2] 趙建平,李建武,畢林,等.富水區隧道滲流場解析解及合理支護參數[J].浙江大學學報(工學版),2021,55(11):2142-2150.

[3] 竺維彬,張華,黃輝.紅層巖溶發育區地下工程風險分析及防治對策[J].現代隧道技術,2021,58(5):179-186,212.

[4] 傅鶴林,安鵬濤,李凱,等.隧道富水斷層段全斷面注漿時的緩沖層厚度研究[J].中國鐵道科學,2021,42(4):78-87.

[5] 田四明,王偉,唐國榮,等.川藏鐵路隧道工程重大不良地質應對方案探討[J].隧道建設(中英文),2021,41(5):697-712.

第一作者簡介:劉建波(1980-),男,高級工程師。研究方向為路橋施工管理。