溯“本”求“源”:革命題材類課文的教學路徑

[摘 要]革命文化是樹立學生文化自信、培養(yǎng)學生核心素養(yǎng)的重要內容之一。教學革命文化題材類課文,教師要注重挖掘課文的育人價值,增強學生的文化認同感,讓學生樹立文化自信。目前,革命文化題材類課文的教學存在背景時空陌生化、人物形象標簽化、育人功能淺表化等實際困難。教學時,教師要溯“本”求“源”, 立足文本、超越文本、回歸文本,拉近學生與文本之間的認知距離,讓學生深刻體驗人物情感,產生價值認同感。這樣既能落實單元語文要素,又能讓革命精神深入人心,讓紅色基因融入血脈。

[關鍵詞]革命文化;認知距離;價值認同;精神品質

[中圖分類號] G623.2 [文獻標識碼] A [文章編號] 1007-9068(2024)16-0005-04

將中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、革命文化、社會主義先進文化融入語文教材,培根鑄魂是主要目標。統(tǒng)編小學語文教材從一年級到六年級共編排了四十余篇革命文化題材類課文。如何用好革命文化題材,挖掘這類課文的育人價值,增強學生的文化認同感,讓學生樹立文化自信,是語文教學的當務之急。在教學中,將紅色基因植入學生內心存在著實際的困難:一是時空背景的陌生化,導致學生與文本產生距離感;二是人物形象的標簽化,導致學生與人物情感有距離;三是育人功能的淺表化,導致學生無法內化革命精神。如何克服這些困難?我們提出溯“本”求“源”的策略。下面以統(tǒng)編語文教材六年級下冊第四單元《十六年前的回憶》的教學為例,闡述革命題材類課文的育人路徑。

一、立足文本,拉近認知距離

《十六年前的回憶》是六年級下冊第四單元的一篇精讀課文。該單元的人文主題是“理想與信念”,語文要素之一是“關注外貌、神態(tài)、言行的描寫,體會人物品質。查閱相關資料,加深對課文的理解”。這是一篇經典的回憶性革命文化題材的散文,是李大釗的女兒李星華于1943年父親遇難十六周年時寫的。文章采用倒敘的手法,站在女兒的視角,按時間順序回憶了李大釗被捕前、被捕時、被審時、被害后四大事件,還原了一位堅貞不屈、忠于革命、不怕犧牲的革命者形象,以及一位關心家人、和藹可親的父親形象。

【教學片段一】

1.梳理事件,知人物形象

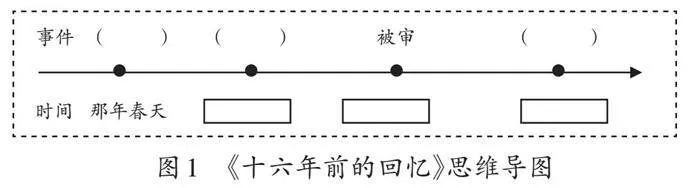

師:通過解讀課題,我們知道這是一篇回憶錄。回憶錄一般都有明顯的時間節(jié)點。請默讀課文,圈出時間節(jié)點詞,想想作者按照時間順序回憶了父親的哪些事,完成下面思維導圖(見圖1)。

生1:那年春天,李大釗燒掉書籍和文件,早出晚歸。工友閻振三被捕,局勢越來越嚴峻。母親勸父親離開北京,父親依然堅持工作。

師:你說得很具體,括號里如果用一個關鍵詞來說,需要抓住那年春天李大釗的核心事件

生2:我認為主要講了他“燒書籍和文件”。

生3:我覺得這里的核心事件是他在局勢越來越嚴峻時,依然堅持留在北京工作,所以我概括為“局勢嚴峻,堅守工作”。

生4:燒毀書籍和文件是李大釗留下來堅守工作的一部分,我也贊成第二個同學的概括。

師:很好,繼續(xù)交流。

生5:4月6日的早晨,寫了李大釗被捕。

生6:父親在法庭上被審,時間是“十幾天過去了”。

生7:28日黃昏,父親被害 。

師:借助思維導圖,連起來說說四件事情。

【教學分析】

這一環(huán)節(jié)引導學生抓住文章明顯的時間節(jié)點,梳理事件的過程,其實就是對李大釗人物形象初步感知的過程。在梳理被捕前的事件時,教師引導學生抓住核心事件,通過比較、整合,進一步掌握梳理文章內容的方法。

【教學片段二】

2.聚焦“反常”,知人物內心

師:十六年來,清晰地留在李星華記憶中的不僅有時間節(jié)點、關鍵事件,還有父親那段時間里的不尋常表現。默讀課文,找出描寫李大釗的外貌、神態(tài)和言行的句子,在你覺得反常的地方做上批注,想想李大釗當時的內心。

生1:我找到了李大釗被捕前言行的反常之處——“父親一向是慈祥的……這一次不知道為什么,父親竟這樣含糊地回答我。”我覺得李大釗心里是這么想的:當下局勢越來越嚴峻,而“我”還小,什么也不懂,最好不要把“我”牽連進去。

生2:在被捕部分,我找到了一處反常的神態(tài)——“可怕的一天果然來了……幾聲尖銳的槍聲,接著是一陣紛亂的喊叫……父親不慌不忙地向外走去。我緊跟在他身后,走出院子,暫時躲在一間僻靜的小屋里。” 從“幾聲尖銳的槍聲”“一陣紛亂的喊叫”可知當時的形勢非常嚴峻。面對如此緊張、恐怖的場面,李大釗卻不慌不忙,有點反常。我猜李大釗當時應該預料到敵人會來抓他,早就做好了犧牲的準備,所以面對這一切才會鎮(zhèn)定自若。

……

【教學分析】

《十六年前的回憶》中多處進行了對比描寫:嚴峻形勢下,李大釗對待女兒的前后態(tài)度對比;面臨抓捕時,敵人的兇狠殘暴與李大釗的沉著冷靜對比;嚴刑拷打下,法官的怒氣沖沖與李大釗的安定鎮(zhèn)靜對比。這些對比正是人物的反常表現。教學時,聚焦李大釗的反常表現,讓學生聯系上下文進行批注,了解人物內心的想法,不僅拉近了學生與文本之間的認知距離,也拉近了學生與人物之間的情感距離。透過文字,揣摩人物內心,能讓文本的育人價值最大化。

【教學片段三】

3.關注細節(jié),知人物身份

師:剛才有同學說道,李大釗的內心被一種偉大的力量占據著,這力量就是他對革命事業(yè)的信心。他為什么對革命事業(yè)如此有信心?他是怎樣的人物呢?再細讀課文,看看能否從文中發(fā)現李大釗的身份。

生1:我從“他把書和有字的紙片投到火爐里去”“我是不能輕易離開北京的……這里的工作多么重要。我哪能離開呢?”看出他掌管著非常重要的情報或資料,應該是一個革命領導者之類的……

生2:我在預習中了解到軍閥張作霖是當時比較大的軍閥頭子,他派人來搜查、抓捕李大釗。可見,李大釗是重要的革命人物。我從網上也查到了李大釗是中國共產黨的主要創(chuàng)始人之一。

師:說得很對。李大釗同志的確是中國共產主義運動的先驅、偉大的馬克思主義者、杰出的無產階級革命家……

(教師隨機出示李大釗的生平介紹及中國共產黨幾代領導人對李大釗同志的高度評價,明確其身份)

【教學分析】

要拉近學生與人物之間的距離,就要讓學生立體地認識人物。人物形象越豐滿、越真實,就越能消除學生對人物的隔閡感。我將學生課前的預學、文本隱含的信息和補充的史料進行整合,既讓學生對當年的血雨腥風有了大致了解,也為學生讀懂李大釗提供了情感基礎。

二、超越文本,形成價值認同

“查閱相關資料,加深對課文的理解”是本單元的語文要素之一。面對革命題材類課文,進行資料補充尤為重要。圖片、文字、視頻等與課文相關聯的作者資料、時代背景、人物經歷、同類作品,都能夠幫助學生更好地理解課文內容,產生價值認同感。

【教學片段四】

1.拓同類文章,悟革命熱情

師:同學們,通過了解李大釗的生平,我們知道李大釗不僅是杰出的無產階級革命家,還是一位學識淵博、勇于開拓的著名學者。老師帶來了李大釗的愛國演講稿 《“少年中國”的“少年運動”》和李大釗1916年發(fā)表在《新青年》的《青春》節(jié)選片段,請同學們快速瀏覽,嘗試著從這些作品中去讀懂李大釗。

生1:我看到了一個滿懷愛國情懷的李大釗。

生2:我看到了一個充滿理想,有著革命熱情的李大釗。

生3:我看到了一個斗志昂揚,青春洋溢的李大釗。

師:結合文本,你們又有什么新的理解?

生4:從“恍如像一部雪白未曾寫過的歷史空頁,我們大家你寫一頁,我寫一頁,才完成了這一部‘少年中國’史”這句話中,我認為李大釗當時心中就有一幅美好未來中國圖,這與課文中說到的“偉大的力量”“他對于革命事業(yè)的信心”不謀而合。我認為,他一生的追求應該就是推翻當時的軍閥統(tǒng)治,建立一個美好的新中國。這種信念是支撐他強大內心的動力。

生4:在《青春》里有這樣一段話:“以青春之我,創(chuàng)建青春之家庭,青春之國家,青春之民族,青春之人類,青春之地球,青春之宇宙。”李大釗其實一生都在追求革命真理,追求民族獨立和人民解放,始終把個人生死置之度外。我甚至覺得李大釗是以“能為解放人類而死”為光榮的。

【教學分析】

“夫綴文者情動而辭發(fā),觀文者披文以入情。”補充李大釗的相關作品,能讓學生更真實地去解讀人物、觸摸人物,感悟語言文字背后蘊含的思想情感,建構更為立體、豐滿的、真實的李大釗形象。學生的理解是深刻的,說明這個環(huán)節(jié)已經喚醒了學生內在的情感,讓學生對李大釗有了更深層次的認知。

【教學片段五】

2.拓時代背景,尋革命原因

師:一個人能如此執(zhí)著地追求一種信念,背后一定有其原因。課前,老師請大家觀看了《創(chuàng)造青春之中華 李大釗》《覺醒年代》等等視頻片段。下面,請大家結合視頻內容和自己課前搜集到的時代背景資料,聊一聊李大釗有如此堅定的信念源于什么。

生1:視頻中,李大釗說“試看將來的環(huán)球,必是赤旗的世界。中國只有走社會主義道路,才能實現中華之振興。而且我堅信,一百年以后的中國,它必會證明我今天的觀點”,說明他對中國當時的現狀和未來的發(fā)展有著比較獨到的見解。事實也證明,只有中國共產黨才能救中國。他們當時的決策對中國的發(fā)展實在是舉足輕重的。

【教學分析】

影像資料是還原情境、感悟人物情感、體會人物品質的載體。教師通過幾個微視頻,拋出話題,讓學生暢所欲言。這樣既還原了作者寫作的時代背景,又讓學生親歷過程,“看見”現場,“看見”人物。這樣與歷史對話、與人物對話、與自己對話,真正達到文史結合、學思共生、知情統(tǒng)一。

【教學片段六】

3.拓革命歷程,明革命意義

師:剛才同學們談到中國的發(fā)展與中國共產黨的領導分不開,本單元有一個綜合實踐活動“奮斗的歷程”。課前,同學們已經分組搜集了中國共產黨百年奮斗史,你們了解到了什么?在這樣的奮斗歷程中,有哪些志士也像李大釗一樣為新中國的到來拋頭顱,灑熱血?結合搜集的資料來談一談。

生1:我們組根據時間節(jié)點繪制了中國共產黨奮斗歷程的重大歷史事件,看到中國共產黨百年奮斗史。我們祖國歷經滄桑,是一代又一代的革命志士用生命鑄就今天的新中國。

生2:我們組搜集了革命先烈和他們的英雄事跡。有錚錚傲骨的江姐,有大義凜然的方志敏,有舍身炸暗堡的董存瑞;有“怕死不當共產黨員”的劉胡蘭,有“恨不抗日死,留作今日羞”的吉鴻昌,有“砍頭不要緊,只要主義真”的夏明翰……

師:(出示圖片)今日中國的繁榮,對比舊中國,你覺得革命志士的付出、犧牲意義何在?

生3:這些長眠于地下的革命先烈,舍小家為大家,為了解放全中國,他們拋頭顱、灑熱血,用他們的犧牲換來了我們今天的幸福生活。

……

【教學分析】

《義務教育語文課程標準(2022 年版)》對第三學段的教學提出要求:“感受先賢志士的人格魅力,感悟老一輩無產階級革命家的英雄氣概、優(yōu)良作風和高尚品質,體會捍衛(wèi)民族尊嚴、維護國家利益和世界和平的偉大精神。”對人格魅力的感受和人物品質的感悟,只有在對人、對事有本質上的認知,才會深入骨髓。這一環(huán)節(jié),結合“奮斗的歷程”這一綜合實踐活動,讓學生搜集大量的資料,了解革命的歷程,把李大釗等革命烈士放置于整個革命歷程中,看待他們的貢獻,理性分析他們的奉獻,意義是非凡的。只有讓學生形成這樣的認知,才能把革命文化的種子真正種進學生的心田。

三、回歸文本,體驗真切情感

《十六年前的回憶》通過女兒李星華的回憶,不僅塑造了一個偉大的革命者形象,也描繪了一個慈父的形象,以及表達作者對父親的深深懷念。站在語文教學的角度,我們有責任引領學生從革命文化題材散文這一獨特的文體角度出發(fā),關注散文個性化的語言、獨特的言說對象和細膩的情感表達,體會革命文化題材散文獨有的育人價值。

【教學片段七】

1.尋找父愛,細節(jié)中見真情

師:同學們,《十六年前的回憶》是李星華對父親的回憶。通過學習,我們已經認識了一個偉大的革命者父親,但文中還有一個女兒的父親、慈愛的父親。請默讀課文,找找這個父親的影子。

生1:我從第5自然段的前兩句看出,父親是非常慈祥的,也是很有耐心的,很愛作者李星華。

生2:我從第28自然段“她是我最大的孩子。我的妻子是個鄉(xiāng)下人,我的孩子年紀都還小,她們什么也不懂,一切都跟她們沒有關系”看出,父親面對危險時,處處保護著孩子。

【教學分析】

教學革命題材類課文,學生容易對人物進行貼標簽式理解。在感受到李大釗是一個革命先驅者之后,學生往往容易忽視其父親角色的個性特征。因此,在學生構建起一個偉大革命者形象后,教師要再一次回歸文本,引導學生關注李大釗作為父親的角色,對家庭、對子女的深切關懷,這樣才能讓人物形象更立體、更豐滿。

【教學片段八】

2.個性表達,讀寫中見真情

師:李星華在寫作《十六年前的回憶》時,父母親都已去世。在此之前,她已加入中國共產黨,參加了黨的多項革命工作。1943年4月28日,李星華身處延安。她本該前往北京吊唁父親,但當時的北京被日本占領,她無法前去。這樣的情境下,想到父親生前的點點滴滴,一定感慨萬千。拿起筆,替李星華把最想對父親說的話寫下來。

……

【教學分析】

李星華寫《十六年前的回憶》這篇文章,既有對父親的懷念,又有對父親的敬仰,并追求成為一個像父親一樣的革命者。如何把這兩者融為一體?這一環(huán)節(jié),教師讓學生通過讀寫結合的方式進行個性化表達,很好地達成了教學目標。

【教學片段九】

3.雙重敘述,比較中見真情

師:這篇課文是一篇回憶性散文。我們仔細讀課文,就會發(fā)現文中有兩個“我”:一個是16歲懵懂無知的“我”,另一個是32歲對革命有了深刻認知的“我”。請再次細讀課文,找找文中“當時的我”的感受,以及“現在的我”對“當時的我”的感受的再感受。

生1:我找到了16歲時“我”的感受:“父親一向是慈祥的……這一次不知道為什么,父親竟這樣含糊地回答我。”

生2:文中也有32歲時我的感受:“因為他明白,對他們是沒有道理可講的。”

生3:還有一處,也是“我”后來對革命有了深刻認知后感悟到的:“他的心被一種偉大的力量占據著。這個力量就是他平日里對我們講的——他對革命事業(yè)的信心。”因為這個時候的李星華,已經是一名共產黨員,她這時才真正讀懂了父親。

師:雖是兩個不同的“我”,卻同樣表達著對父親深深的懷念,表達著對父親無比的崇敬。

【教學分析】

讀者閱讀散文,是要體認作者的所感所思的。這樣的兩個“我”,如果不細讀文本,學生是無法發(fā)現的。教師要引領他們去比較、體會文中兩個不同的“我”的不同情思。這種雙重角度的分析,能喚起學生的情感體驗,使他們更深入地理解李大釗的形象,最終達到對革命精神的理解。

總之,教學革命題材類課文重在傳承紅色基因,落實立德樹人的目標要求。因此,對人物形象的認知,不能停留在表面,要立足文本、超越文本、回歸文本,引導學生充分挖掘人物的精神內涵,讓人物精神得到延續(xù),使紅色基因代代傳承。

[ 參 考 文 獻 ]

[1] 中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2] 王崧舟,向愛平.以語文的方式傳承革命文化:《十六年前的回憶》(六下)教學及評析[J].小學語文教學,2022(Z1):113-122.

[3] 薛法根,吳永軍,李偉平,等.“統(tǒng)編教材中的革命文化教育”主題沙龍[J]. 七彩語文,2021(32):12-17,20.

[4] 陳建先.革命傳統(tǒng)類課文“人物形象”教學的三個視角[J].語文建設,2021(10):16-19.

[5] 游 旭.革命文化散文教學誤區(qū)與教學內容重構:以《十六年前的回憶》為例[J].教學月刊小學版(語文),2024(Z1):71-76.

[6] 朱琳玲,楊姜梅.契合文體 文道合一:淺談革命文化題材選文《十六年前的回憶》教學策略[J].小學語文教師,2023(1):40-43.

(責編 韋 雄)