我那詠不盡的庫布其喲

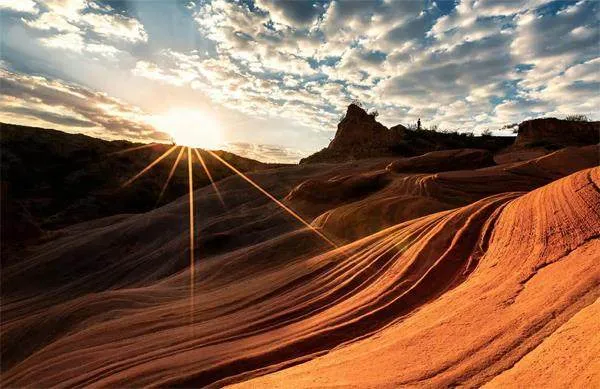

位于黃河南岸的庫布其沙漠,出現了許多觀景臺,這是近二十年來的事情。這些觀景臺或高大巍峨,或小巧精致,種上了樹,修好了階梯,配以沙盤、聲光電,講述著庫布其沙漠的前世今生。站在觀景臺上極目遠眺,這里不再是“平沙莽莽黃入天”“一川碎石大如斗”的蒼黃天地,成片的森林、草原鋪展在大漠之上,直通天際,似與藍天融為一體。

20世紀70年代,我所在的生產建設兵團就駐扎在這里開荒生產。那時,我們這些來自天南海北的知青,面對無邊無際而又荒涼冷寂的大漠,感覺自己渺小得可憐,幾乎要哭出來。后來,我們返城了。記得有個姓魏的老連長,是土生土長的地方干部,手上總是提著一張鐵鍬,他說:“你們走吧,我們沒地方可去。這沙窩窩里埋有我們先人的骨殖啊!”像紅柳一樣堅韌的鄂爾多斯人留在了這里,在大漠中繼續著他們的生活,也進行著與風沙的斗爭。

幾十年來,鄂爾多斯千千萬萬的治沙人辛勤付出,艱難摸索,探尋出形式多樣的工程固沙、生物固沙等對策,終于在荒漠上繪就一幅幅美景,走出一條綠富同興、科技統領的發展之路。

庫布其沙漠里的杭蓋地,正是我當知青時駐扎的地方,據說如今已經是一片千島湖了!于是,我決定重回故地,去看看沙海中的千島湖。

驅車一路向西,進入了沙漠腹地。記憶中的沙漠已經不見了,一片片碧水在沙丘之間晃動,沙丘成了一座座島嶼,數也數不清,難怪被稱為“千島湖”呢!

沙丘上綠樹成蔭,建起了亭臺,有游人在島上漫步。碧水環繞的觀景臺上,豎立著花花綠綠的牌子,竟然是水生生態系統的介紹。島上有個年輕人拿著網兜子來回跑動,上前詢問,原來是水產養殖公司的員工,負責驅趕天上的撈魚鸛。“別看這些家伙飛在天上,眼睛尖著哩,專吃在岸上曬太陽的小螃蟹。”小伙子說,“若不趕走,能把螃蟹苗子禍害光了。”我不禁感嘆:“這里真成魚米鄉了。”“那可不,現在咱家鄉好著呢!”他邊說邊往網兜里撿拾著小螃蟹,而后放回水里。

在觀景臺上,我見到了杭錦旗水利局的老樊。他告訴我,這些全是黃河水。“這是‘引凌入沙’工程,是變害為利哩!過去,凌洪可把咱沿河的百姓害了個慘,動不動就把地刮了,屋沖了。前些年,家家都在沙棗樹上掛一壺胡油,凌水漫上來了,人就得上沙棗樹躲水,全靠這胡油活命哩!”一聽就知道,這老樊是個“沿河通”。

老樊告訴我們,自“引凌入沙”工程實施以來,流入沙漠腹地的凌水達四億多立方米。這鋪天蓋地的凌水都涌向了庫布其沙漠深處,將千百座高高聳立的沙丘環繞,形成了千島湖。這千島湖又與黃河退水渠打通——凌水在沙漠里千回百折后又大多退回黃河。水過地皮濕,凌水在庫布其沙漠里留下一百多平方千米的濕地、湖泊。與此同時,分流凌水入沙漠減輕了汛期防洪壓力,保證了黃河安瀾。

老樊告訴我,千島湖出現后,一下子出現了成百上千的水產養殖戶:養魚蝦的、養螃蟹的、養甲魚的……“咱這兒的內蒙古人過去光養牛羊了,現在捎帶著把水里的生靈養了,一算賬,這項收入竟然不比養牛羊的收入低……”老樊說完,笑意盈盈地望向遠方,顯然正沉醉于塞外水鄉的美景。

我也放眼望去,那片片碧波下,是我們半個世紀前勞動、生活過的地方,我們曾在風沙中流汗、流淚。如今,輕風徐徐吹過,一波波漣漪泛起,閃著細碎的光。一只只鳥兒鳴叫著在水面上盤旋,有的直直扎入水中捕食。岸邊,一片茂密的蘆葦蕩在風中輕輕搖曳,老牛從蘆叢中探出頭,發出幾聲“哞哞”的低吟。偶爾有魚兒忽地躍出水面,鬧出一些響動,四周很快又恢復寧靜。誰能想到,大漠竟成了水草豐茂之地,美麗、靜謐而又充滿生機。望著黃沙之上的這片碧水,我的眼睛竟有些濕蒙蒙的……

我那詠不盡的庫布其喲!

選自《光明日報》