區塊鏈電子送達的實踐困境與應對

摘 要:區塊鏈在司法活動中應用的重要領域之一就是電子送達。但是,當前我國司法機關僅是將區塊鏈作為電子送達文書的存證平臺,并未將區塊鏈的技術優勢全然發揮。為了推動區塊鏈技術與電子送達的深度融合,不僅需要摒棄既往電子送達對中心化實體信任擔保的依賴,還有必要對現有電子送達證明角度進行轉變。從信任層面出發,明確以區塊鏈為送達媒介,以其去中心化分布式存儲技術為電子送達提供信任支持。從證明層面出發,明確訴訟文書以區塊形式進行“鏈”式送達,以區塊鏈時間戳技術為電子送達的發生和生效提供記錄證明,在送達證明上實現從結果到過程的角度轉變。

關鍵詞:區塊鏈;電子送達;技術信任;送達證明

作者簡介:謝登科,吉林大學理論法學研究中心教授、博士生導師(長春 130012);周鴻飛,吉林大學法學院博士研究生(長春 130012)

基金項目:吉林大學“中國式現代化道路”與“人類文明新形態”哲學社會科學研究創新團隊項目“在線訴訟與數字正義的中國模式”(2022CXTD19);吉林省教育廳社會科學研究重大項目“吉林省在線訴訟規則適用實證研究”(JJKH20231101SK)

DOI編碼: 10.19667/j.cnki.cn23-1070/c.2024.03.010

在全面貫徹《人民法院信息化五年發展規劃(2019—2023)》和《最高人民法院關于深化人民法院司法體制綜合配套改革的意見》進程中,最高人民法院明確指出,應當深入推進智慧法院基礎設施建設、推動科技創新手段深度應用。隨著大數據、云計算、區塊鏈等新興技術逐漸與訴訟活動深度融合,各地司法機關積極探索將區塊鏈技術應用在司法中,比如:北京市高級人民法院基于司法鏈平臺的通用存證驗證接口,對已建系統的高公信信息(電子文書、電子送達等)和高可靠業務數據(電子卷宗、電子檔案等)進行存證驗證。廣州互聯網法院將區塊鏈技術用于支撐授權見證業務,覆蓋雙方認證識別、委托書簽署等業務節點,為數據存證、校驗和溯源提供技術支撐。①作為訴訟活動的重要環節,雖然電子送達與傳統送達方式在價值功能上存在耦合,但實踐中電子送達仍面臨著信任不足、證明困難等問題。為了化解電子送達的信任風險和證明困境,2022年12月最高人民法院明確要求在電子送達訴訟文書的同時實現司法鏈存證,利用區塊鏈技術確保電子送達的真實性和公信力。①雖然區塊鏈的去中心化分布存儲、防篡改等優勢能夠為電子送達提供技術信任背書,但當下實踐表達并未將區塊鏈的技術優勢全然發揮。對此,應當結合電子送達面臨的實踐困境,闡明區塊鏈賦能電子送達的技術優勢,推動電子送達實現從“點”到“鏈”的應用范式轉變。

一、信任+證明:電子送達面臨的雙重困境

在網絡技術的推動下,電子送達逐漸成為各國法定送達方式之一。如韓國《民事訴訟規則》第46條第1款規定:“對于律師代理的訴訟案件,法院事務官可以利用電話、傳真、電子郵件等對律師進行送達。”②意大利《民事訴訟法典》第149條第2款規定:“法無明文禁止時,可通過注冊登記的電子郵箱進行送達,在送達之前也可向上述郵箱發送紙質文件的電子摘要。”③我國《中華人民共和國民事訴訟法》(簡稱《民事訴訟法》)第90條規定:“經受送達人同意,人民法院可以采用能夠確認其收悉的電子方式送達訴訟文書。”《人民法院在線訴訟規則》(簡稱《在線訴訟規則》)第29條規定:“經受送達人同意,人民法院可以通過送達平臺,向受送達人的電子郵箱、即時通信賬號等電子地址送達訴訟文書和證據材料。”

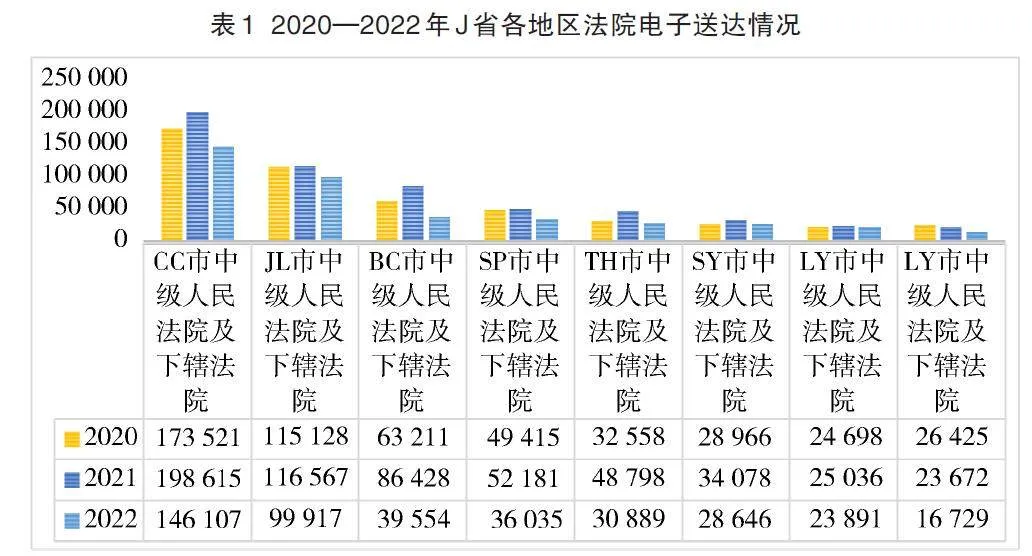

目前,我國各地法院在實踐中積極探索適用電子送達,如廣東省互聯網法院與電信運營商合作建設了基于大數據、人工智能、區塊鏈技術的“點即達”智能短信服務系統;④吉林省法院建立了電子送達中心,利用智能送達管家進行程序性文書一件套打,一站式送達,⑤等等。相比于傳統送達方式,雖然電子送達具有降低送達成本、提高送達效率等優勢,但其在實踐中仍面臨著送達信任不足、送達證明困難等問題,這將影響當事人選擇適用電子送達的主觀意愿,阻礙電子送達的推廣適用。以J省為例,2020年至2022年全省法院電子送達次數分別為614 856次、688 082次、492 553次。從送達次數來看,雖然2020—2021年間電子送達次數呈現遞增趨勢,但其于2021年后卻呈現出遞減趨勢。J省各地區法院亦是如此,2021年后其電子送達次數均逐漸下降(詳見表1),⑥ 究其原因,則除了疫情緩解外,電子送達方式不統一、送達流程倒置等也是導致電子送達適用率下降的主要原因。

(一)信任不足

作為訴訟活動的重要環節,雖然電子送達實現了傳統送達方式的線上再造,有效回應了網絡信息時代人民訴訟利益多元化的社會需求,①但實踐中電子送達仍面臨著可信性不足的困境。究其原因,則主要在于:第一,法院在使用電子方式遞送訴訟文書時可能伴隨著網絡中斷、病毒植入攻擊以及黑客非法入侵等風險,當事人因對網絡技術的可靠性存疑而對電子送達不信任;第二,電子送達方式不統一導致司法公信力不足,當事人因對電子送達的真實性存疑而對電子送達不信任;第三,當事人在電子送達中未能切實發揮能動作用,其因程序感知不足而對電子送達不信任。

1. 網絡安全風險

作為傳統送達方式的技術性變革,雖然電子送達突破了傳統物理空間的地域限制,形成了“點擊即送達”的便捷送達方式,但其亦存在“送而未達”“達而未悉”等問題。從技術層面來看,電子送達主要依托于網絡載體進行,網絡環境是否安全、網絡載體是否可靠等將直接影響當事人對電子送達的信任。誠然,任何網絡載體都存在安全風險。在美國,以其常用的電子送達載體Facebook為例,早于2013年Facebook開始與四家數據代理人Acxiom、Epsilon、Datalogix和BlueKai建立合作伙伴關系,以收集數據主體的個人數據信息。2018年9月,Facebook遭受黑客攻擊,導致5000萬用戶的個人數據被泄露,另有4000萬用戶被認為面臨數據泄露風險。②在我國,以法院常用的電子送達載體電子郵箱為例,2022年6月,西北工業大學的電子郵箱系統遭受網絡攻擊,向部分師生發送以科研評審、答辯邀請和出國通知為主題的釣魚郵件,意圖通過鏈接非法獲取師生電子郵箱登錄權限。③2022年10月,杭州錢塘某外貿企業的電子郵箱遭黑客入侵,其通過篡改企業發送給客戶郵件中的收款人信息及賬戶進行非法獲利。由此觀之,雖然網絡服務提供者都在致力于打造安全可信的網絡平臺,但其無法避免網絡安全風險。一旦當事人用以接收訴訟文書的網絡服務器遭受攻擊,則其不僅會對電子送達效力產生影響,也會對當事人隱私造成侵犯。④正是如此,當事人通常出于對網絡詐騙、病毒植入攻擊、黑客非法入侵等網絡安全風險的擔憂而對電子送達不信任。

2. 電子送達方式不統一

隨著互聯網的發展普及和深度應用,電子送達依托的網絡載體愈發多樣。在美國,電子送達并不局限于傳真、電子郵件等方式,Facebook、Myspace和Twitter等網絡社交軟件已經逐漸適用于司法送達程序。⑤在我國,電子送達既可以通過官方網絡平臺,也可以借助于第三方網絡平臺,其與訴訟形式密切相關。就線下訴訟而言,我國現行法律并未對其電子送達方式予以明確,根據《民事訴訟法》第90條規定:“只要能夠確保受送達人能夠知悉,人民法院可以采用任何電子送達方式。”就在線訴訟而言,在線訴訟的開展通常依托于電子訴訟平臺,它是在線訴訟行為或活動有效運行的重要載體。⑥電子送達作為在線訴訟開展的重要環節,其通常依托于該平臺進行。從法律層面來看,雖然我國現行法律對其電子送達方式予以明確,根據《在線訴訟規則》第29條“人民法院可以通過送達平臺送達訴訟文書”,但其僅是指明“可以”而非“必須”,這意味著實踐中法院并非都選擇電子送達平臺開展司法送達活動。以J省C市部分法院為例,通過實證調研發現,C市法院電子送達方式并不統一,有的法院將司法送達委托給公證處,有的法院采用電話、微信等方式同時進行,甚至部分法院書記員直接使用個人通信賬號送達訴訟信息。雖然電話、微信等都是大眾常用的即時通信工具,采用此種方式送達更有利于當事人接收、查閱訴訟信息,但此種送達方式也存在弊端。實踐中,C市部分法院通過電話、微信等方式送達時并不附明顯的法院標識,當事人在收到送達信息后無法分辨該信息的真實性,①其因顧慮送達信息為電信詐騙而不敢點擊短信鏈接。當事人不知悉訴訟信息,將導致其無法及時參加訴訟,甚至引發被缺席審判的不利后果。比如:在合肥明目達聰視光學科技有限公司與王某服務的合同糾紛案中,合肥明目達聰視光學科技有限公司法定代理人何某主張,一審法院通過短信鏈接的方式向其發送電子傳票,但何某并非法律專業人士,不知道一條陌生號碼的短信鏈接是否安全合法,并未打開該鏈接,導致其無法明確知道法院開庭的相關通知,而被缺席審判。②由此觀之,不論是線下訴訟,還是在線訴訟,我國《民事訴訟法》及其相關司法解釋、規范性文件等都未對電子送達方式明確規定,電子送達方式尚不統一。

3. 當事人程序感知不足

隨著網絡技術的更迭發展,既往社會大眾“面對面”交互形態發生變化,人們在生產生活中的交互行為開始轉向以“場景”為基點,遠程交互、即時互動等逐漸成為社會大眾交互的主要形態。③作為網絡技術賦能司法的具體應用,電子送達充分實現了法院與當事人之間的遠程交互,雖然此種送達方式能夠大幅提高送達效率,但當事人對電子送達過程未能全然感知,將會降低對電子送達的參與感,從而引發其對電子送達的不信任。從送達方式來看,不論是傳統送達,還是電子送達,法院在進行文書送達時通常需要取得當事人信任。就傳統送達方式而言,不論是直接送達,還是郵寄送達,當事人通常能夠參與文書送達的過程,通過面對面交往、實地簽收等滿足其對送達儀式感的需求,提升其對送達文書的信任感。就電子送達而言,法院在進行電子送達時通常需要取得權威中心節點的信任背書,以提高電子送達的安全可信性。需要注意的是,雖然當事人可以在網絡端口下載、查閱訴訟文書,但其對于送達過程并未有效參與。在訴訟程序中,當事人對訴訟過程的參與度不夠,將會導致其對司法缺乏信任,影響司法公信力。④相反,如果當事人能夠充分參與訴訟程序、充分表達自己的意見,則會提高其程序正義感。為了提高當事人對電子送達的信任感,我國《民事訴訟法》第90條和《在線訴訟規則》第29條明確將“受送達人同意”作為電子送達的適用條件,以充分彰顯當事人的“能動”作用。但是,實踐表達與理想預設往往存在張力,實踐中受送達人以其未同意適用電子送達為由主張上訴的案件并不鮮見,如在新疆某食品有限責任公司與昌吉市某農林發展有限公司的買賣合同糾紛案中,上訴人以一審法院未經受送達人同意,即采用手機短信等電子送達方式送達訴訟文書,送達程序系屬違法為由提起上訴;⑤在任某某與沙市區某印花廠、荊州市某服裝有限公司的加工合同糾紛案中,上訴人同樣以一審法院未經其同意即通過電子方式送達傳票,送達程序違法等為由提起上訴。⑥可見,實踐中當事人并非能主動選擇適用電子送達,通常僅能“被動”接收電子送達文書,這將無法保障其對司法送達的參與感和信任感。

(二)證明困難

作為訴訟信息的傳遞活動,訴訟文書送達可以保障當事人知悉訴訟信息,從而為其行使訴訟權利、參與訴訟程序奠定基礎。①若對“送達”進行語言分析,則“送”是指法院的遞送行為,“達”是當事人收悉訴訟文書的實際效果。具體至電子送達,無論是《民事訴訟法》還是《在線訴訟規則》,電子送達的適用都是以當事人能夠收悉為前提,即電子送達的適用應當建立在訴訟文書送達之“達”的實際效果上。如何確定電子送達生效,一則在于電子送達的生效標準,二則在于電子送達的證明。

關于電子送達的生效標準,當前主要有“到達生效”“知悉生效”“修正的到達生效”等觀點。所謂“到達生效”,是指法院采用短信、電子郵件等電子方式發出電子文書,該文書送至當事人特定系統中時即為生效。②所謂“知悉生效”,是指法院采用電子方式發送訴訟文書,其送達生效與否的判斷不僅需要考慮訴訟文書是否已經送至當事人特定系統中,還需要考慮當事人是否已經確認并接受該文書,③主要包括但不限于當事人明確作出“收到”意思表示、當事人回復收悉等。所謂“修正的到達生效”,主要是以電子送達地址的獲取方式為區分標準,對于當事人主動提供電子送達地址的,以文書送至當事人系統中時為生效;對于法院依職權獲取當事人電子送達地址的,法院應當切實履行附隨提醒義務,并通過當事人是否回復收到或特定訴訟行為等來確定電子送達是否生效。④不論是到達生效、知悉生效,還是修正的到達生效,都存在各自利弊。隨著《民事訴訟法》第90條第2款、《在線訴訟規則》第31條第2款對電子送達的生效標準予以明確,全國各地法院均明確以訴訟文書到達當事人系統時確定生效。雖然電子送達的生效標準已經明確,但如何證明電子文書已經發送至當事人系統、當事人已經查收等仍是當下無法回避的問題,這就涉及電子送達的證明問題。關于電子送達的證明,其與傳統送達方式相同,均是以當事人簽收為必要條件。在傳統送達方式中,根據《民事訴訟法》相關規定,其通常以當事人簽收送達回執時生效。在電子送達中,根據《在線訴訟規則》第33條規定:“適用在線訴訟的案件,各訴訟方可以通過在線確認、電子簽章等方式確認和簽收電子送達憑證”。由此,傳統送達方式以當事人的書面簽章為生效標識,電子送達以在線確認和電子簽章為生效標識。雖然電子送達可以通過電子送達憑證來證明訴訟文書已經送達,但其在實踐中仍然存在“讀而未達”“達而未讀”等問題。

第一,當事人實際收悉但未返回電子送達憑證。實踐中,當事人出于逃避責任的心理,故意不承認收到訴訟文書的現象時常發生。這不僅制約了訴訟文書送達效果,也拖延了整體訴訟進程。⑤對此,我國《民事訴訟法》第87條、《在線訴訟規則》第31條第3款明確規定訴訟文書送達以送達回證為證明材料。⑥電子送達作為法定送達方式之一,其是以電子送達憑證為送達生效的證明材料。電子送達憑證不僅可以證明法院已經履行了送達義務,也可以證明當事人已經收到訴訟文書。⑦需要注意的是,雖然當前多數網絡媒介可以對電子送達過程全程留痕并同步生成送達憑證,但是部分網絡媒介帶有“預讀顯示”功能,當事人無須點開送達文書即可閱讀相關信息,比如:美國Microsoft Outlook軟件無須用戶打開電子郵件即可查看其內容,這將導致雖然當事人實際上已經知悉訴訟文書內容,但因未打開電子郵件而無法返回送達憑證。①此時若以電子送達憑證為送達生效的證明材料,則會產生“當事人已經知悉,但訴訟文書未送達”的情況。

第二,當事人已經返回電子送達憑證但其未收悉。在法院正常收到電子送達憑證的情況下,其同樣面臨著當事人是否收悉訴訟文書的問題。究其原因,一方面,電子送達憑證僅能確認訴訟文書的接收,無法確認電子文書的接收主體為訴訟當事人。隨著網絡技術的飛速發展,其在帶來便利的同時,亦存在如植入病毒、黑客攻擊等安全風險。以電子郵箱為例,若當事人的電子郵箱被他人登錄或遭受黑客非法侵入,郵箱中的電子文書被下載并返回了電子送達憑證,此時將會產生“當事人未實際收悉,但電子送達已經生效”的情況。另一方面,實踐中部分法院電子送達簽收流程倒置。就訴訟文書的簽收而言,傳統送達方式通常是先送達后簽收,但實踐中部分法院的電子送達簽收流程卻與之不同。以C市法院為例,當前該市法院的電子送達流程是先簽收后送達,在當事人點擊同意適用電子送達的同時,直接生成并返回電子送達憑證。當事人同意適用電子送達并不等同于其已經收到并同意簽收訴訟文書。從應然層面來看,送達與簽收應當存在先后順序,即當事人應當先同意適用電子送達,而后法院選擇合適的電子方式遞送訴訟文書,當事人在接收訴訟文書后簽收。上述“先點擊同意適用電子送達,并同步返回電子送達憑證”的流程倒置將導致當事人在實際接收訴訟文書之前就已經產生其收悉訴訟文書的效力,這既不符合訴訟程序的正常流程,也不利于保障當事人的訴訟權利。

二、區塊鏈賦能電子送達的技術支撐與實踐價值

隨著區塊鏈技術與訴訟活動的深度融合,將區塊鏈技術應用于電子送達,為電子送達科技賦能正在全國各地法院推廣。自2023年3月起,全國已經有3500多家法院的電子送達文書支持在司法鏈平臺進行在線核驗。②目前,雖然區塊鏈多被運用于電子送達身份認證、電子送達真實性確認等活動,但區塊鏈可以為電子送達提供何種技術支撐、其實踐價值如何等問題均亟待明確,這將為區塊鏈電子送達的應用構建和推廣適用提供正當性基礎。

(一)區塊鏈賦能電子送達的技術支撐

區塊鏈是一種分布式可驗證公共數據庫的數字技術,將鏈上信息以加密區塊的方式進行存儲,同時以哈希的方式存儲上一個區塊的哈希值,從而形成一條全局有序的區塊鏈。③作為區塊鏈分布式系統的核心,共識機制確保了上鏈前后數據的一致性和可追溯性,④能夠有效解決電子送達的信任和證明問題。以下將結合區塊鏈技術的去中心化分布存儲、上鏈信息公開透明、可回溯等特征,對其在電子送達中發揮的信任和證明效用展開分析。

1. 技術信任:區塊鏈去中心化分布存儲的技術支持

作為社會關系的產物,信任是交互雙方的一種主觀信念,最初建立在人際交往和溝通之上,隨著系統信任的引入,其逐漸借由溝通媒介形成第三方信任關系。⑤在網絡空間中,大眾的社會交往通常需要由第三方權威機構提供信任背書,這是典型的中心化系統信任關系。相比于人際信任,雖然系統信任具有較高的客觀可靠性,①但不論是第三方媒介系統,還是雙方交互系統,其都可能面臨被黑客攻擊等網絡技術風險。伴隨著網絡技術的迭代升級,當前中心化系統信任已經逐漸朝向分布式系統信任轉變,其中最典型的即為區塊鏈技術。與傳統中心化技術相比,區塊鏈主要是由去中心化分布存儲技術提供信任支持。②具體至電子送達,區塊鏈為電子送達信任提供的技術支持主要包括兩個方面。

第一,區塊鏈技術通過提高鏈上信息的篡改難度來確保電子送達文書的真實性。區塊鏈上的信息不易篡改主要在于其通常采用SHA-2和RIPEMD-160等哈希函數來提高篡改難度,通過P2P網絡實現去中心化和魯棒性,通過共識算法實現上鏈前后信息的一致性。③在區塊鏈中,每個區塊的函數值都會被納入下一個區塊中,且鏈上信息只能進行添加而不能刪除,只要更改哈希函數中的一個數字,就無法得出鏈上原始信息。故而一旦信息上鏈,除非算力更改節點超過50%,否則鏈上信息無法被偽造和篡改。④將區塊鏈技術應用于電子送達,可以大幅提高電子送達文書內容的真實性。當事人若對文書內容的真實性存在異議,可以在司法區塊鏈平臺端發起驗證,核驗通過后,司法區塊鏈平臺會將存證編號、存證時間等信息返回給當事人,⑤從而避免當事人因對電子送達文書的真實性存疑而對電子送達不信任。

第二,區塊鏈技術通過提高訴訟文書傳遞的獨立性來提高電子送達的可信性。相比于其他網絡技術,區塊鏈不需要完全依賴單一的中心節點,當存在交互數據信息時,其可以直接將該數據信息同步發送至鏈上各節點,在提高信息遞送效率的同時,也確保了信息傳遞的獨立性。在電子送達領域,當前實踐中法院通常采用短信、電話等即時通訊工具進行電子送達,由于這些通訊工具所依賴的數字技術通常掌握在企業平臺手中,而企業平臺通過與用戶簽訂網絡服務協議等,對用戶擁有一定的規制和審查權力,⑥故法院在使用上述通訊工具送達訴訟文書時應當接受網絡平臺的審查。雖然網絡服務提供者不會主動下載、查看當事人的訴訟文書,但將訴訟文書留存至上述平臺就有被泄露的風險。若將區塊鏈技術應用于電子送達,則法院無需經過第三方網絡平臺轉遞即可將電子文書同步發送至鏈上當事人,這將大幅降低當事人隱私被侵犯的風險,提高當事人對電子送達的信任。

2. 記錄證明:區塊鏈公開透明、可回溯的技術支持

作為一種分布式存儲技術,區塊鏈公開透明、可回溯等特征可以為電子送達的記錄證明提供技術支持。在區塊鏈中,由于區塊鏈數據庫記錄了區塊鏈上所有交互事項的流程,通過區塊鏈可以追溯到任何一個時間節點的事項,為所有事項提供了完整的記錄存證,故其相當于區塊鏈上所有節點共同擁有了一份公開透明、可追溯的記錄賬本。⑦若對區塊鏈技術的記錄存證以介入時間劃分,則可將其分為事中和事后兩種模式。⑧當前實踐中,法院將電子送達后的訴訟文書上鏈存證屬于事后記錄存證模式,僅能保障上鏈后文書的真實性。若將區塊鏈作為電子送達的載體,則其記錄存證將轉化為事中模式,在電子送達開始之時即進行記錄,并對電子送達過程信息實時保存。

目前,雖然短信、微信、電子郵箱等網絡媒介也可以對電子送達過程信息進行記錄,但此種記錄并不對外開放,即使法院去查詢、調取,也需要經過相關審批手續。與之相比,區塊鏈上的數據信息是對鏈上所有節點用戶開放,鏈上用戶無需申請即可獲悉電子送達的過程信息。需要注意的是,雖然區塊鏈上的數據信息公開、透明,但并不會對當事人隱私造成侵犯。究其原因,一方面,區塊鏈上數據信息的公開、透明僅指向電子送達的過程信息,比如:法院發送了電子文書、鏈上某用戶接收了電子文書等,而非訴訟文書的內容信息。另一方面,為了避免鏈上用戶的數據隱私遭受損害,區塊鏈設置了公鑰基礎設施(Public Key Infrastructure,下文簡稱“PKI”)。在PKI中,所有鏈上用戶都擁有一套公鑰(PublicKey)和私鑰(Private Key)的鑰匙組,其中公鑰可以用于證明司法機關的主體身份,確保訴訟文書是由法院發出,避免當事人因無法院明顯標識,而對電子送達的真實性產生質疑。私鑰則在當事人處,只有擁有與公鑰對應的私鑰主體才能收悉訴訟文書的內容信息。①在為電子送達主體提供身份證明的同時,也保護了當事人隱私。

(二)區塊鏈賦能電子送達的實踐價值

1. 電子送達安全可靠的重要性:當事人訴訟權利和司法公信力

將區塊鏈技術應用于電子送達的正當性就在于區塊鏈技術可以提高電子送達的安全性、可靠性,從而保障當事人訴訟權利和維護司法公信力。關于當事人的訴訟權利,作為訴訟活動中的關鍵環節,文書送達可以保障當事人知悉訴訟流程信息,從而為其行使訴訟權利、參與訴訟程序奠定基礎。從功能層面出發,電子送達推行的正當性是以功能等值理論為依據,即電子送達與傳統送達方式都發揮著“通知”功能,甚至在同等條件下,電子送達的適用效果更優。無論是傳統送達方式,還是電子送達,其通知功能的發揮都建立在當事人實際收悉訴訟文書的基礎上。與傳統送達方式相比,電子送達主要是以“網絡+媒介”的方式進行,其中網絡技術安全可靠是確保當事人收悉訴訟文書的重要前提,若電子送達依托的網絡技術不安全,則會導致當事人無法收悉或收悉錯誤的訴訟信息。關于司法機關的公信力,訴訟文書送達是法院行使司法權的行為,是國家司法權的外在表現,若因電子送達載體不統一而導致當事人無法辨別送達主體身份,或因網絡技術不可靠而導致當事人收悉的訴訟文書并非法院送達的訴訟文書,則不僅會降低當事人對電子送達的信任,也會對司法公信力產生消極影響。區塊鏈作為構建價值型互聯網的核心技術,其分布式系統中各共識節點的自然建模可以提高電子送達的安全、可靠性,②通過區塊鏈送達訴訟文書,不僅有利于當事人辨別送達主體身份,而且也能夠確保電子送達的真實性,在保障當事人訴訟權利的同時,也大幅度提高了司法送達的公信力。

2. 電子送達公開透明的必要性:電子送達發生與生效的證明

將區塊鏈技術應用于電子送達的合理性就在于區塊鏈技術可以為電子送達過程提供可視化技術支持,并通過時間戳等技術為電子送達的發生與生效提供證明。電子送達堅持有效性原則,只有將訴訟文書實際送達,才能順利推進訴訟進程。③無論是傳統送達方式,還是電子送達,訴訟文書送達通常以送達憑證為證明材料。在電子送達中,雖然電子送達憑證既是法院送達行為的證明,也是當事人實際接收訴訟文書的證明,④但實踐中“當事人實際收悉訴訟文書卻未返回電子送達憑證”“當事人已經返回電子送達憑證卻未實際收悉”等情況并不鮮見。關于電子送達的發生,由于當事人對于不利于自己的訴訟文書通常存在逃避心理,通常以未收到訴訟文書為由主張抗辯,①尤其是在對當事人進行缺席審判的案件中,開庭通知已經采取合理方式送達當事人處是對其缺席審判的正當事由。若當事人以法院未履行送達義務為由主張抗辯,則法院證明其確實進行了文書送達對于開展缺席審判的正當性發揮著重要作用。關于電子送達的生效,雖然現有法律明確規定以電子送達憑證作為電子送達生效的證明材料,但若當事人已經收到訴訟文書卻未返回電子送達憑證,則會對電子送達效果產生消極影響。究其原因,則主要在于電子送達憑證是當事人已經實際收悉訴訟文書的證明材料,如果法院沒有收到電子送達憑證,則無法判斷訴訟文書是否已經送達,此時若法院對于同一訴訟文書再次進行電子送達或更換方式送達,則不僅對司法資源造成浪費,也拖延了整體訴訟進程。區塊鏈能夠為電子送達的發生和生效提供有效證明,通過區塊鏈送達訴訟文書,能夠對電子送達的過程信息予以記錄留存,不僅可以證明法院在某個時間點確實發出過訴訟文書,也可以證明當事人在某個時間點確實收到并下載了訴訟文書。②

三、從“點”到“鏈”:區塊鏈賦能電子送達的應用范式轉變

2022年5月最高人民法院發布《關于加強區塊鏈司法應用的意見》中明確指出,應當大力推動區塊鏈技術與訴訟服務、審判執行和司法管理工作深度融合。在此背景下,我國各地司法機關積極探索將區塊鏈技術應用在存固證據、卷宗管理、電子送達等活動。在電子送達中,雖然當前多數法院利用區塊鏈技術對電子送達文書進行存證驗證,但僅是以區塊鏈不易篡改的技術優勢來保障送達后文書的真實性,并未實現區塊鏈技術與電子送達的深度融合。若要將區塊鏈的技術優勢在電子送達中全然發揮,則不僅需要改變電子送達既往所依托的網絡載體,也需要對電子送達流程進行重構。

(一)司法聯盟鏈:區塊鏈電子送達的載體選擇

作為新型電子送達方式,雖然區塊鏈電子送達與傳統電子送達都需要依托于網絡載體進行,但二者所依托的載體存在區別。與傳統電子送達相比,區塊鏈電子送達并非依托于短信、微信、電子郵箱等即時通訊工具,是以區塊鏈為送達載體,通過將訴訟文書以“區塊”形式上鏈,利用RSA、Elgamal、D-H等非對稱加密算法進行傳遞。需要注意的是,雖然當前全國各地法院積極探索將司法鏈應用于電子送達,但其僅是在電子送達后同步將電子文書存證在司法鏈中,并非將司法鏈作為電子送達的載體。關于何種類型的區塊鏈適宜作為電子送達載體,仍需要進一步探析。

對于區塊鏈而言,若以記錄權限和公開程度進行劃分,則可以將其分為公有鏈、聯盟鏈和私有鏈。所謂公有鏈,是指任何人都可以加入并成為鏈上一節點,且鏈上所有節點都可參與記錄維護鏈上信息。所謂聯盟鏈,是指獲得許可的節點用戶可以參與維護鏈上信息,鏈上信息開放程度弱于公有鏈。所謂私有鏈,公開程度最低,僅能由鏈上的單一節點用戶進行記錄維護,鏈上信息也并不對外公開。③從技術層面來看,雖然公有鏈可以推動多方數據的共享交換,較能發揮區塊鏈“無須信任”的技術優勢,但該鏈并不適宜作為電子送達的載體。究其原因,則主要在于雖然庭審中公開的司法信息可以公有鏈的形式公開,④但電子送達作為當事人訴訟活動的重要環節,訴訟文書內容的知悉應當僅限于法院和訴訟當事人之間。若采用公有鏈作為電子送達的載體,則任何人只要加入該鏈,即可參與記錄維護鏈上信息,這不僅無法確保電子送達文書的真實性,也容易對當事人的隱私造成侵犯。相比于公有鏈的全節點開放,雖然私有鏈可以確保鏈上信息發布的權威可信,但其僅以區塊鏈的維護者進行管理,這在一定程度上不利于區塊鏈電子送達之確保當事人參與感知送達程序的目的實現。

相較于公鏈和私鏈,當下聯盟鏈更適宜作為電子送達的載體。究其原因,主要在于聯盟鏈的信任關系主要建立在被許可上鏈的各節點用戶之間,在確保鏈上用戶相互信任的同時,也大幅度提高了交互效率。①若電子送達依托于聯盟鏈進行,則可以實現法院和當事人共同管理的治理模式,不僅為電子送達提供技術信任背書,也可以實現鏈上用戶節點的信息共享,在提高送達信任的同時,也解決了送達證明難的問題。

(二)“鏈”式遞送:區塊鏈電子送達的流程重構

與傳統送達方式相比,電子送達通常需要依托于第三方網絡載體進行,其送達流程通常是法院發送至第三方網絡平臺后,再由第三方網絡平臺轉遞給當事人,該流程是典型的“點—點”式遞送,其中第三方網絡平臺發揮著收發、轉遞訴訟文書的重要作用。

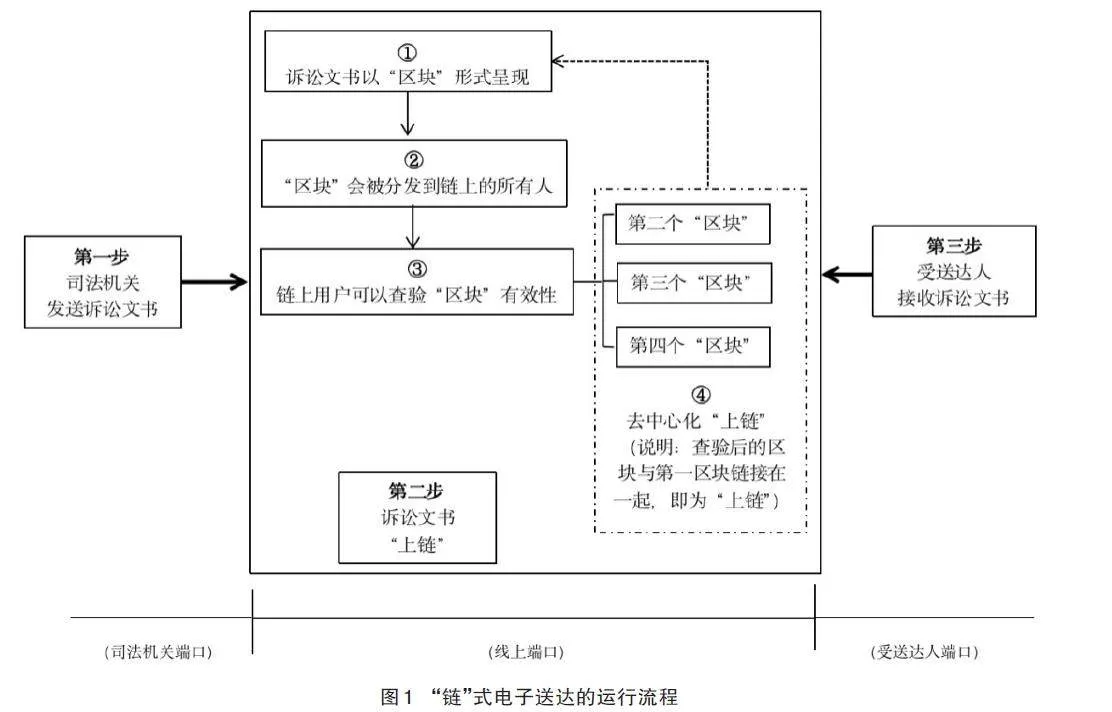

相比于傳統電子送達,區塊鏈電子送達是典型的“鏈”式遞送流程,其無需經過第三方網絡平臺轉遞即可直接將電子文書發送至當事人端,實現了由第三方網絡平臺提供的中心化系統信任向去中心化分布式系統信任的轉變。區塊鏈電子送達的流程主要為:法院發出電子文書后,該文書以“區塊”形式呈現,并同步發送至鏈上所有節點的當事人,只有擁有私鑰或密碼的當事人才可以查驗該“區塊”(詳見圖1)。此種送達流程不僅降低了電子送達過程中可能存在的網絡安全風險,也有利于當事人知悉電子送達的過程信息,為電子送達的發生和生效提供了客觀證明。

綜上,區塊鏈電子送達并非僅是將區塊鏈作為電子送達文書的存證媒介,而是對電子送達實現從“點”到“鏈”的應用范式轉變。在送達載體上,區塊鏈電子送達應當以“司法聯盟鏈”為基礎,構建法院、當事人、律師等訴訟參與人共同參與的司法內部共享鏈。在送達流程上,區塊鏈電子送達應當轉變既往“點—點”式送達流程,將訴訟文書以“區塊”形式進行“鏈”式送達。

結 論

行文至此,本文之論述內容并不能窮盡區塊鏈電子送達的各種問題,隨著區塊鏈技術與電子送達的深度融合,區塊鏈電子送達在實踐中也必然會遭遇各種新的問題和困境。本文旨在研究當前電子送達所面臨的信任和證明之雙重困境的基礎上,對區塊鏈賦能電子送達的技術優勢予以明確,并對區塊鏈電子送達的應用范式構建提供一定的前瞻思路。誠然,當前區塊鏈電子送達處于初期發展階段,還存在諸多亟待澄清和完善之處。雖然區塊鏈以其分布式共識機制的技術優勢能夠有效解決電子送達的信任和證明問題,但我們不應對區塊鏈技術抱有盲目樂觀的態度,要時刻保持技術理性思維,對區塊鏈技術進行合理審思和浪漫主義的批判,①明確其效用發揮的可行邊界。唯有如此,方能充分釋放區塊鏈電子送達的技術紅利。

[責任編輯 李宏弢]