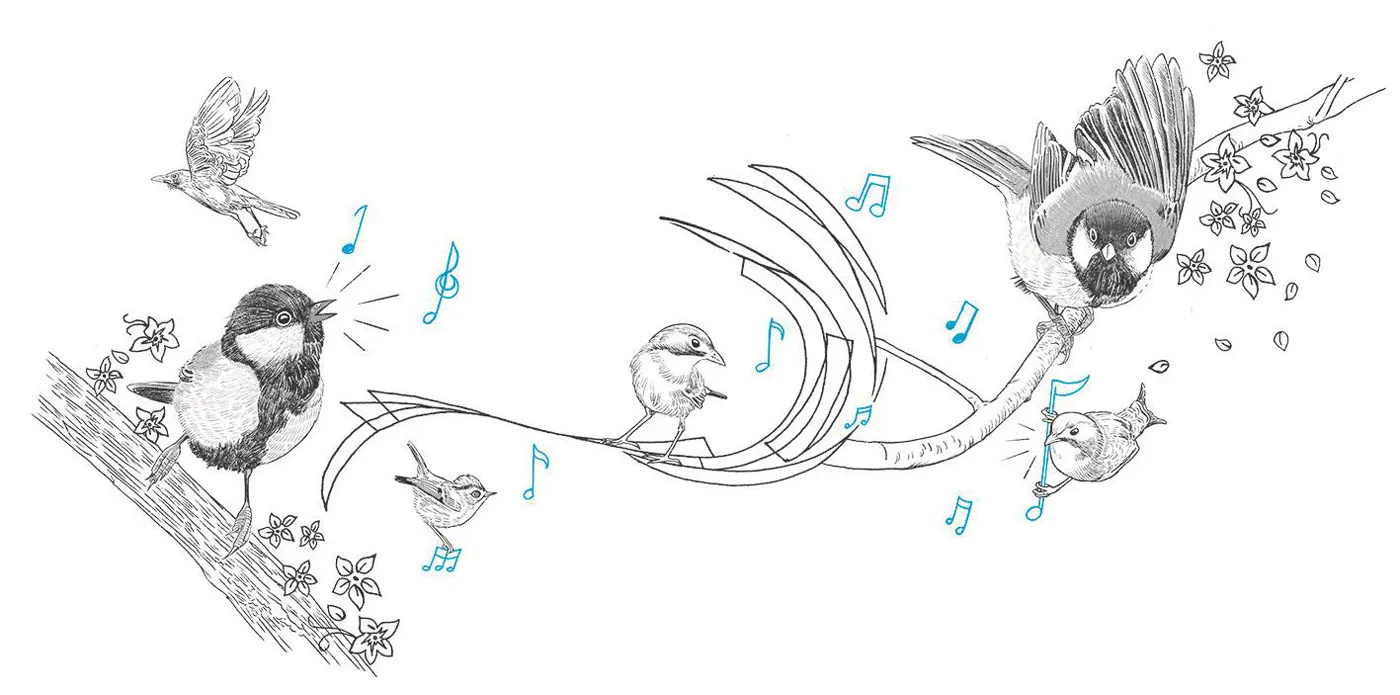

一只山雀總會懂另一只山雀

我一直在想,鳥兒有沒有理想?

在我廚房的天花板上,住著一窩山雀。工人在給廚房吊頂的時候,多打了一個出風口。從墻外能清楚地看到這個洞。我不反對鳥兒在我的屋檐下、窗口或者任何一個角落里搭窩。

我甚至很喜歡。這是它們對我的友善與親近。我希望它們利用這個洞。我以為工人在吊頂時,會從里面把這個洞堵上的,然而他沒有。所以鳥兒并不是把窩建在這個洞里,而是從這個洞,深入到了我的房間。窩就搭在我的天花板上。這么一來,我的天花板就成了一塊蔥郁的草地,一個隱蔽的灌木叢,甚至是一小片幽暗的樹林。

山雀要學會一種別人聽不到的高頻呼叫。那是一種奇怪的“咝咝”聲。當大型的捕食者或者某種巨大的危險迫近時,山雀就要發出警報,讓同伴們趕快躲避。我相信,當我無所事事地坐在廚房里喝茶時,雛鳥們已經開始這種性命攸關的嘗試了。它們天生知道自己應該怎樣做。

與山雀相比,人類在這一點上就顯得有些茫然無措。我們常常對悄然而至的危險一無所知。我們面臨的最大危險恰恰來自我們的同類。我們很難發出類似于“咝咝”這樣的警報。人與人之間沒有這樣誠實的約定。我們發出了,也很少有人在意或者明白。

山雀另外要學的一個本領,也讓我深受啟發。每當噪聲增大之后,山雀們從來不增大自己的聲音,而是改變自己鳴囀的頻率,用一種更加清晰而理性的聲音對話。它們鳴唱的對象只是同類,對于其他鳥類或者動物,聲音的大小毫無意義,甚至只會給自己帶來威脅。

鳥兒雖然對噪聲也極為厭惡,事實上,噪聲對于人類的危害要比對鳥兒的大得多。鳥兒們耳蝸的毛細胞會定期更換,如果受到了損害,它們總能自我修復。可是人類則不能。我們耳蝸的毛細胞受傷了,只能壞掉,再也不能重生。而我們對此卻很少在意。我們已經習慣了喧鬧,并在這喧鬧聲中不斷地提高著我們的嗓門。人的年紀漸長,受到的損害不斷地堆積,聽力越來越減弱。我們總試圖讓別人更多地聽見自己的聲音,同時卻關閉著自己的聽覺。然而每一只鳥兒都知道,發出聲音是為了對話。

無論在怎樣惡劣的環境中,一只山雀總能接收到另一只山雀的頻道。一只山雀總會懂另一只山雀,哪怕它的聲音再細微,它表達的意思再曲折,它想訴說的情感再綿長。

在我的頭頂,小小的山雀一直在鳴叫,一絲不茍,認認真真,反反復復。在學會飛翔之前,它要學會鳴唱。在這鳴唱里,寄托著它們對未來的理想。這是個什么樣的理想呢?我并不同意鳥類學家們的意見。我認為小鳥兒只是希望在長大之后,能有另一只鳥兒和它好好說話,彼此什么都懂。