我的學書之旅

書法家夏仕勇

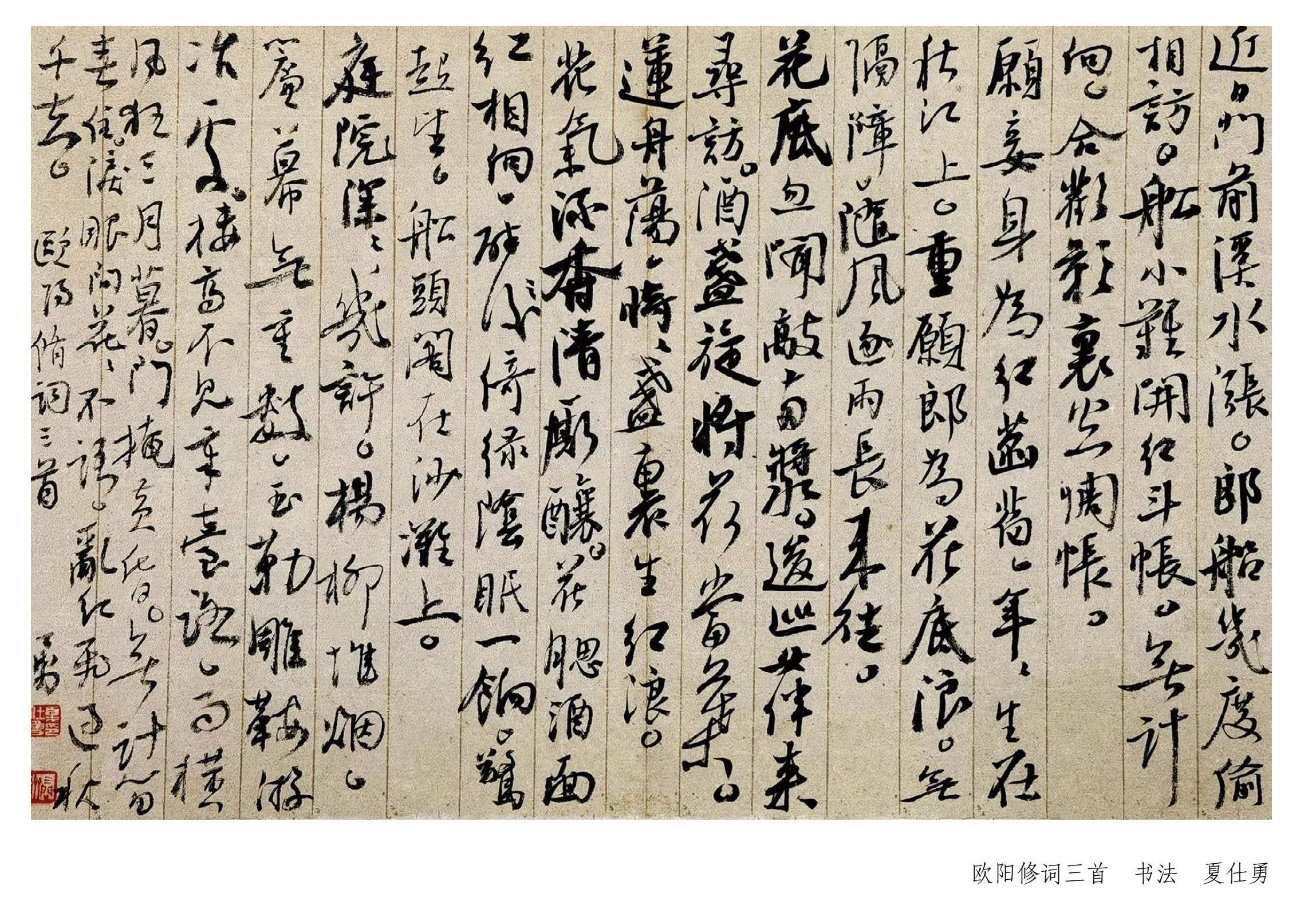

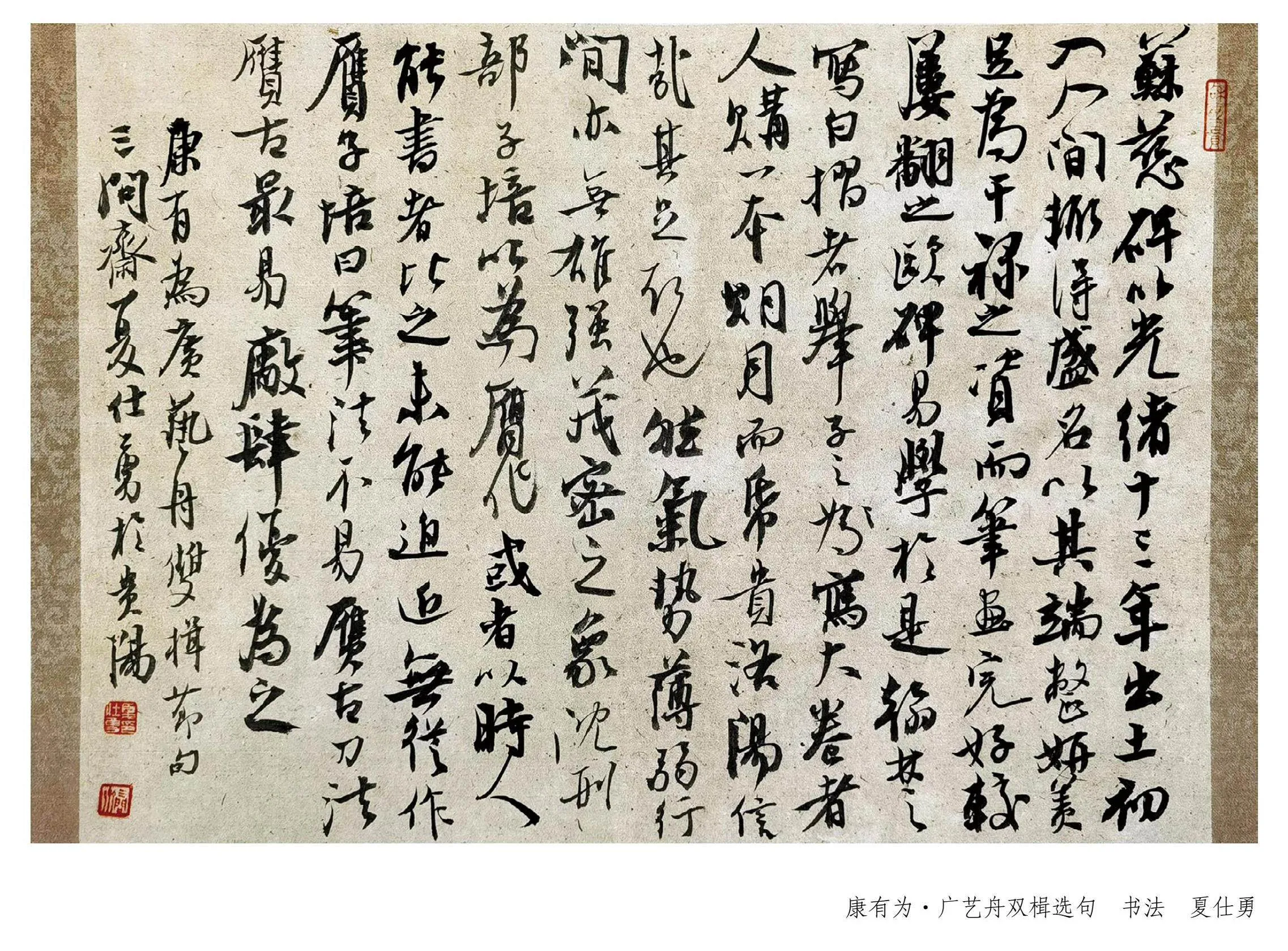

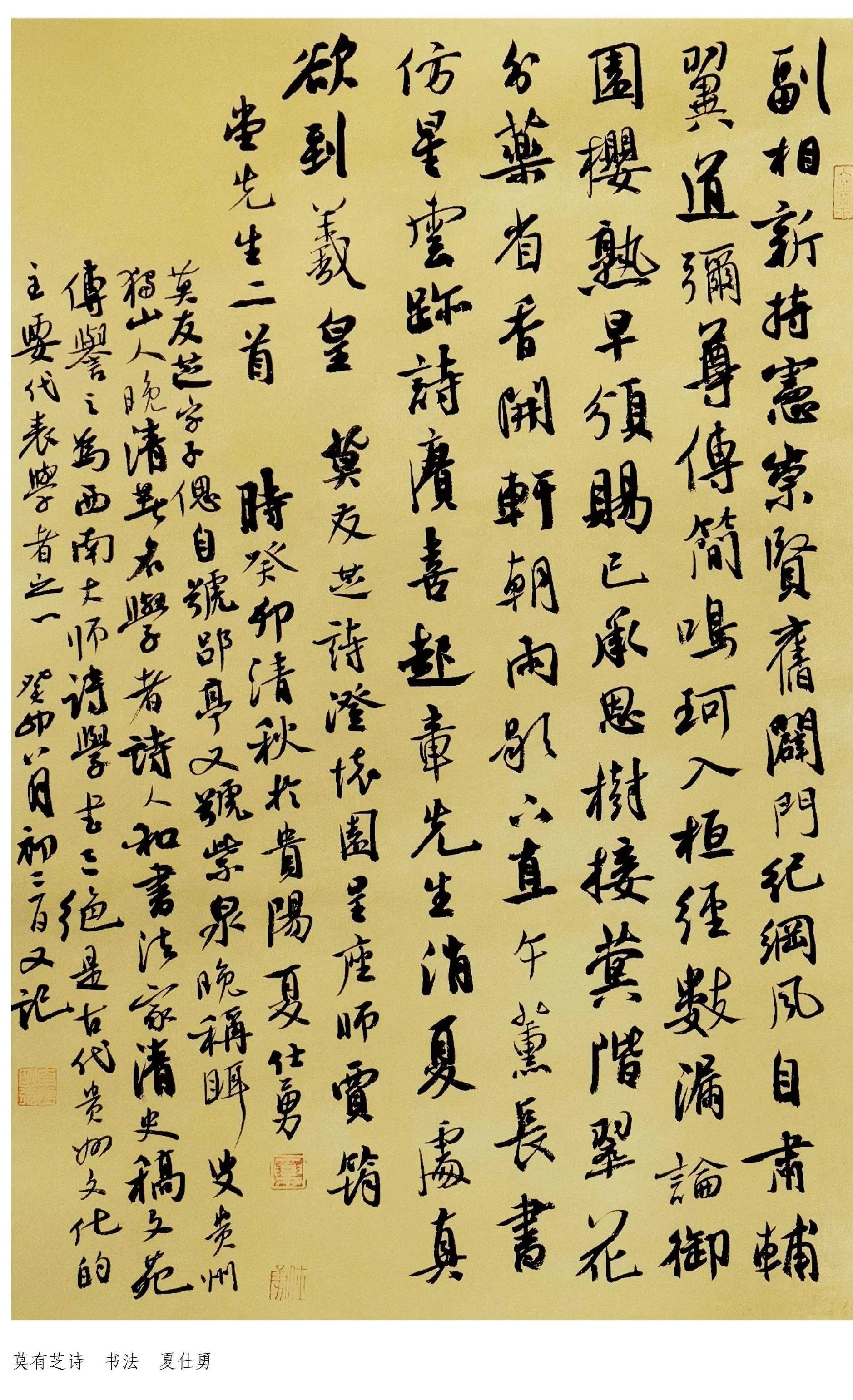

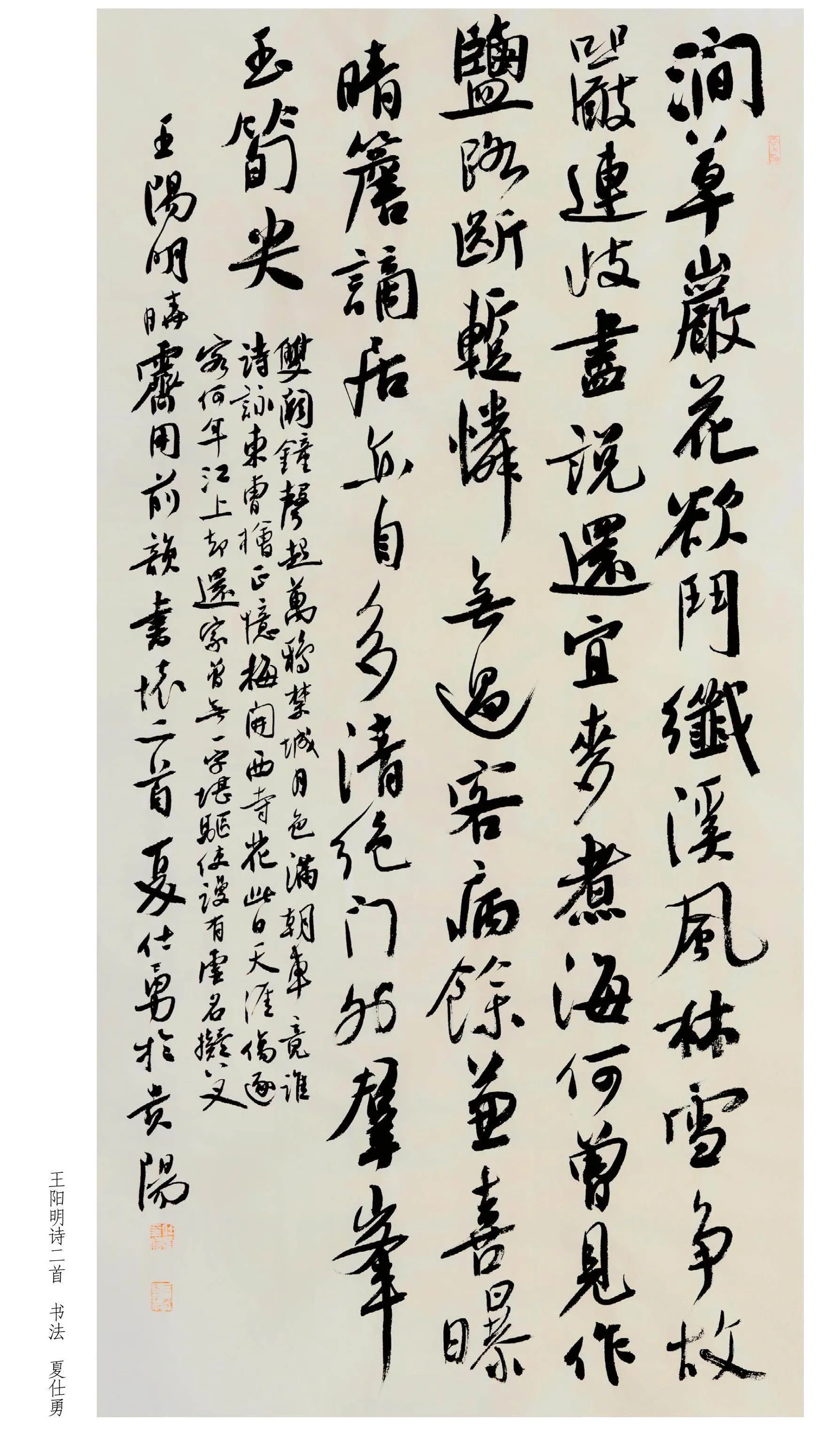

夏仕勇,貴州畫院專職畫家、學術委員會委員,中國書協會員,貴州省書協理事、行書委員會副主任,國家藝術基金評審專家。作品入展第十二、十三屆中國藝術節全國優秀書法篆刻作品展,多彩貴州大型書畫“雙百”創作工程(優秀作品),第七屆全國畫院美術作品展(進京作品),全國第二屆手卷書法展(優秀作品),“鄧石如獎”全國書法作品展(優秀提名),第五屆中國書壇雅集42人展,第三屆林散之獎書法雙年展,全國第十屆書法篆刻展,全國首屆手卷書法作品展,全國第三、第四屆扇面書法展,全國第三屆隸書展,全國第四屆青年書法展,全國第六、第八、第九屆楹聯書法展,全國第三屆行草書展等。出版有《夏仕勇書畫作品集》《夏仕勇書法作品集》等。

學書法已逾二十載,北碑南帖,一路走來,踉踉蹌蹌,一波三折。

書法之于我,純屬意外。生于鄉野,不聞書香,小時候在村里的紅白喜事中見到寫字的人,記記禮簿,寫寫對聯,顯得輕松且待遇良好,煞是羨慕,諸如挑水劈柴洗碗端菜之重活累活,皆落入旁人操勞。

小學、中學,我都沒有機會接觸書法,后來考上師范,才有了接觸書法的機會,便是學校開設的每天半小時的三筆字訓練,讓我分清歐顏柳趙和王羲之了。那些年,我臨的多是顏真卿的《多寶塔》《勤禮碑》等,略得顏體的幾分模樣,便成了學校的小名人,每周到其他班輔導三筆字,這事讓我洋洋得意了好久,也在教學相長的過程中自知:學習書法,臨帖是必經之路。絕大多數學習書法的人也知道,但是怎么去臨帖,臨什么帖卻是各有差異,效果各有不同,有人寫了很長時間,依然未入門徑,有人短短時日,卻大為改觀、突飛猛進。于是,我知道學習書法,方法很重要。

后來進入大學,我基本上處于自學狀態,但重點放在了魏碑的學習上,一邊描《張猛龍碑》,一邊借鑒別人的作品,還買了一些資料及字帖,諸如《龍門二十品》《魏碑大觀》《趙之謙作品集》等。一晃三年,我因為沒有好好臨帖,也因不懂得怎么去臨帖,描描摹摹間總是未能入門。

回顧這段最初的書法藝術生涯,很顯然,我學習顏真卿楷書,是懵懂的,只因周圍同學寫得少,我就另辟蹊徑而已。后來選擇魏碑,也只是偶然間看到魏碑,被其大氣雄渾、古樸厚重的氣象所折服——第一感覺而已,難以說得上是理性的選擇與追求,畢竟后來才知道,關于臨帖,趙孟頫跋《蘭亭序》云:“學書在玩味古人法帖,悉知其用筆之意,乃為有益。”那時,我顯然還不懂“玩味古人法帖”。

也在跋《蘭亭序》中,趙孟云:“書法以用筆為上,而結字亦須工。蓋結字因時相傳,用筆千古不易。”我似乎還找不到那個“千古不易”的“用筆”。

困惑中,一次偶然的機會,我鼓起勇氣,攜平時習作數十紙拜訪包俊宜先生。請教于包先生后,才知自己走入誤區,未入正道,正如張懷瓘所言:“夫書第一用筆,第二識勢,第三裹束。三者兼備,然后為書,茍守一途即為未得。”后來,在包先生的指導下,我重新梳理了自己過往的學書歷程,修正了學書方向,明白臨帖,一定要選擇適合自己、契合自己心靈的具有代表性的經典法帖。歷代各種風格的法帖很多,無所謂高低好壞,“二王”好,但未必一定適合我。如果自己不喜歡,再好也毫無意義。

大學畢業的工作之始,我去了一個陌生的環境,漫漫長夜,唯一陪伴我的只有筆墨紙硯了。當時,我臨了很多字帖,當然,依舊偏重于魏碑,汲取了趙之謙的許多營養,即用圓筆的方式去寫魏碑,很耐心地讀帖,了解帖本的背景及其風格特征,分析其用筆的方圓、藏露、轉折提按等特征,字形結構的空間布白、疏密大小關系,字勢的收放欹正及其部件之間的關系。第二年,我便以碑意行書作品入展全國第六屆楹聯展,于是大受鼓勵。更幸運的是,之后的數年間,我皆以碑意行或楷二十余次入展中國書協主辦的各項大賽并有獲獎。

我算是在魏碑這塊瑰寶上挖到了第一桶金。

于是,我在臨帖的道路上越走越寬闊,也越來越深入,特別是對單字進行分析,像是做游戲一般,有時把字形拆開,又思考如何組合,不停“拼湊”與把玩,這也是在練觀察力和眼力,我反復觀察字的外形形狀、各部件的關系、筆畫之間的關系……孤獨寂寞之時,再把字帖放一邊,對臨一通。如此反復,深入臨習,度過枯燥乏味的時光。

在這種享受寂寞中,我開始發現自我,即前賢說,寧要“七分”,不要“十分”,七分是古人,三分是自己,這樣才不陷入一味的表象描摹,而忽略了原作的意境、精神內涵的學習。最開始,我也是為了表象的像而去描摹,雖然單字的樣子很像,但是幾無書寫性,沒有生命力,筆畫和筆畫、字字之間更無聯系,顯得呆板。所以,很多人認為臨帖一定要盡量還原原帖的模樣,盡量寫得一模一樣,而我是不贊成的。因此,我往往只寫七分,要留三分的余地給自己發揮、想象,畢竟請原作者再寫一遍也不可能一模一樣,因為時空變化了,人的心情變化了,毛筆的特性不一樣,紙張、墨水以及空氣都是不一樣的,充滿個性與偶然性,所以,臨帖本身不是目的,臨帖是過程和手段,把握古人的用筆、結字、章法處理等特征,掌握規律,以解決自己的問題,變古為我,入古出新,旨在自己的創作中呈現自然書寫狀態,心手雙暢。

這是漫長的修行,在實踐中慢慢總結、積累,也在調整。

而充分涵養自己的三分余地與空間,便是背臨,不必對臨、實臨,把原帖的字形、關系和意境再現出來,而是不受原帖的束縛,心中有了某種韻味與意象,便按照記憶中的帖寫下來,不僅連貫,還具有書寫性。正如古人云:“臨書最有功,以其可得精神也,字形在紙,筆法在手,筆意在心。筆筆生意,分間布白,小心布置,大膽落筆。”就是把自己的想法融入所學的帖本當中,充分想象,大膽落筆,可以夸張或弱化對比,進行各個角度的嘗試,與原帖妙在似與不似之間。而這也是充分體現一個人的天賦與才情的地方。

當然,我很少集字,當初,由于條件限制,我基本上都是用毛邊紙創作為主,即我從臨帖直接跳到了創作,基本省略了中間的“集字”階段。這中間可能有某種缺失與遺憾,畢竟,集字也是“創作”,也需要思考,也需要作者具有較強的書法創作能力,集的是字形和字法,因為每個字的大小欹正、枯濕聚散、濃淡虛實都是根據周圍的環境變化而變化的,這就需要人為的處理和安排。在如今的展覽中,也可見滿篇集字的作品,字字之間缺乏聯系,行行之間沒有呼應,整篇作品也沒有節奏,甚至連墨色變化、字形大小的對比都沒有。這是集字的壞處。當然,我直接“創作”,也能體現墨的枯濕濃淡,還能時不時地出現漲墨效果,通過筆畫的粗細、字的大小欹正,整幅作品呈現出點線面、疏密聚散虛實等等關系的對比,這不也是一幅作品該具備的要素嗎?

于是,從臨帖到創作,我逐漸認識到書法的核心之一是線條,而用筆決定線條,所以,趙孟“千古不易”的“用筆”,依然是我尋找與思考的東西。就像尋寶,可能發現,也可能一無所獲。所以,有人說,書法是一門遺憾的藝術。創作出來的作品永遠都留有遺憾,當你想重新創作的時候,一個問題解決了,新的問題又出來了,再加上筆墨紙張等材料的不確定性,每次寫出來的都不可復制,顧此失彼,問題永遠源源不斷。可是,也正因如此,才讓人感到無窮的魅力,讓無數人去為其傾盡一生的探索。

近些年,我基本是走碑帖結合的路徑。從北朝碑版墓志摩崖,到唐法宋意法帖,到清末民國崇碑書風,凡是我喜歡的,能從中有所收獲和能為我所用的,我都吸取。所以,創作風格不是很穩定,有時候偏碑,多一些金石味,有時候偏帖,多一些書卷氣,有時候以蒼茫的大幅大字作品示人,有時候又以娟秀的小字創作為主。飄搖不定,雄強或秀美,渾厚或飄逸,徘徊于碑帖古今之間。而努力“古不乖時、今不同弊”之間,依舊是苦惱,有可能既失掉古人的“七分”,也沒有獲得自己的“三分”。

從羨慕鄉村的先生書寫,到如今自己的創作,隨著年齡增長、見識增加,經歷更豐富,我才發現,書法就是人生。一幅作品的完成,從起筆開始到最后落款鈐印,枯濕濃淡、大小錯落,欹正相生……就如人生,出生開始,一路走到人生的盡頭,風風雨雨,有苦有樂,有得有失,有悲有喜……

曾經以為時間是一個圓圈,后來我才明白,時間是一條直線,那些過往的日子,多是虛度和遺憾。走走停停,意料之外的事讓人措手不及,卻也驚喜不已,從開始接觸書法到現在已是二十多年,且不說那些悲苦與失去,讓我最有感觸的,就是我可以一個人靜靜地待著,一筆一畫地書寫,很久很久,不會孤獨。