日韓歐美固態電池進展幾何

誰在固態電池領域專利“遙遙領先”?

2022年7月,《日本經濟新聞》曾與專利調查公司Patent Result發起聯合調查,通過梳理向日美歐中等10個國家和地區以及世界知識產權組織(WIPO)等2個機構提出申請的全固態電池相關專利,結果顯示,在自2000年至2022年3月的專利申請總數中,日企前五占四,而豐田汽車更是憑借1331件的總數力壓第二名松下控股(445件),成為調查期內固態電池研究領域的冠軍企業。

誠然,自1990年代起,豐田汽車就著手廣泛申請涉及固態電池的專利,涵蓋電池結構、材料、制造工序等多個方面,從而取得了較大的先發研究優勢。但如今,盡管豐田方面在2023年宣稱其固態電池技術取得重大突破,但隨著受其“震撼”的中韓歐美等眾多海外競爭者紛紛加速追趕,因此,以豐田為代表的日企能否在固態電池實用化競爭方面繼續保持優勢,正在成為一個值得追蹤的有趣話題。

不過,無論豐田的進展如何,由其帶動的固態電池發展之勢正在激起千層浪,而固態電池也憑借能量密度跨越式升級、安全性能可顯著提高等預期優勢,吸引著全球相關產業鏈的奮勇前行。同樣有趣的是,當實力雄厚的中國對手們依托“半固態”產品正逐步接近全固態電池技術的最終實用化之外,日韓、歐美也逐步形成了各有差異的固態電池研發技術方向和實用化進展,雙方群體的背后考量也同樣值得深入探討。

技術側重各有偏好

在全球范圍內,固態電池仍處于研發和小規模生產測試階段。而根據電解質類型的不同,固態電池可分為聚合物、氧化物和硫化物三種,并隨之衍化出對應的技術路線。其中,日韓企業致力于全固態電池的產業化落地,主攻硫化物技術路線。其看重的便是硫化物電解質固態電池較高的電導率和出色的性能預期表現,并認為這是最適合用于電動汽車的固態電池技術路線,商業化前景足夠廣闊。盡管受制于全固態電池產業化的材料技術、制備技術不夠成熟、生產成本過高等主要局限,以及硫化物電解質自身的界面穩定性差等研究難題。但日本企業依托在固態電池的研發起步較早且在開發領域處于技術領先地位的客觀優勢,還是讓豐田、日產、本田等日企依然錨定著這一技術路線。

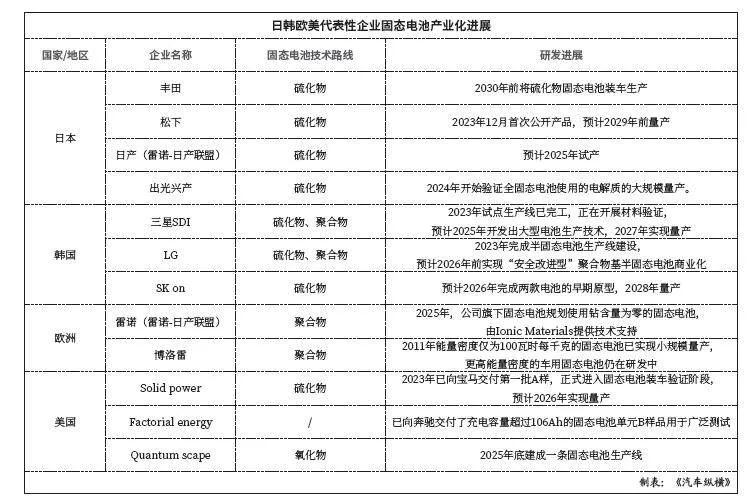

在車企端,豐田已提出在2030年前將硫化物固態電池裝車生產的目標。日產汽車則預計2025年生產第一批低成本固態電池,并計劃在2028年推出一款由固態電池提供動力的全新電動汽車產品。至于電池端,韓國電池企業如LG、SK On、三星SDI等也均選擇在鋰硫固態電池領域布局,其中,三星SDI計劃在2027年開始量產全固態電池,SK On目標則是在2028年實現固態電池的商業化,至于LG方面則預計2030年實現全固態電池量產。

相對而言,歐洲企業更傾向于聚合物電解質固態電池技術路線,認為這一路線技術相對成熟、發展速度較快,有利于率先實現商業化應用。然而,由于聚合物電導率上限較低,歐洲車企的固態電池在實際續航能力上尚不及液態鋰電池,目前尚未形成明顯的趨勢。

因此,大部分歐洲車企目前也在與美國電池初創企業合作推動固態電池發展。大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳等通過投資Quantum Scape、Solid Power等美國初創企業,確保其在固態電池領域的技術探索不落后。例如,大眾作為Quantum Scape的最大股東,計劃推動后者在2025年底建成一條固態電池生產線。Solid Power早在2023年就已向寶馬交付第一批A樣,正式進入固態電池裝車驗證階段,預計2026年實現量產。

日韓奮進,歐美躊躇

除技術路線側重外,在企業參與方分工搭配上,似乎也正表現出日韓與歐美的參與度差異:一邊是日本車企和韓國動力電池企業的強強聯合,另一邊是歐洲車企與美國電池初創公司組合,不論是從研發規模、材料來源還是商業化配套完善的潛在關聯相比較,日韓企業顯然占據更大優勢。

當然,日韓企業的奮進自有“背書”。2021年,隸屬于日本政府經濟產業省的日本新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)與豐田汽車、松下能源等企業啟動新一代高效電池“全固體電池”核心技術的開發,力爭通過全國力量推進研發,實現電池產業的趕超。該項目合作企業達到23家。與此同時,經濟產業省也提供了約1205億日元,支持日產汽車和本田汽車的高性能蓄電池及原材料的開發、再利用技術。

至2022年9月,日本電池產業戰略研究公私理事會又發布《電池產業戰略》,提出到2030年建立150吉瓦時/年的國內制造基地,全球生產能力達600吉瓦時/年,以提高日本電池產業競爭力,目標是到2030年左右實現全固態鋰電池的正式商業化應用。此外,隨著日本三井金屬年產十噸級的硫化物固態電解質材料生產線宣布建成,也為意圖大展拳腳的日本相關企業提供了穩定的配套硫化物材料來源。

在韓國,在今年4月,該國產業通商資源部稱,將與本土三大動力電池企業LG、SK On、三星SDI聯合投資,計劃到2030年投入20萬億韓元開發固態電池等先進電池技術,以期率先實現固態電池的商業化生產。

至于歐洲,盡管歐盟尚未出臺專門立法推動固態電池的發展規劃,但歐洲相關企業仍在積極進行技術儲備的更新與產業化鋪墊。例如,今年1月,大眾汽車集團旗下子公司Power Co完成了對Quantum Scape固態電池的耐力測試,結果表明其可實現50萬公里超長壽命,充放電1000次仍保持95%容量,證明了其超長壽命和幾乎不衰減的續航能力,也有力證明了固態電池的潛力。前景似乎一片大好,然而大眾的投入仍然有限,也未給出像日本企業那樣明確的上車應用時間表,其主要考量還是鑒于無法具體確定固態電池何時才能實現大規模商用,只能靜待潛在機會的到來。

同期,梅賽德斯-奔馳CTO馬庫斯·舍費爾(Markus Sch?fer)也曾表示,目前鋰電池的能量密度提升速度超出預期,甚至可以與多家車企大力研發的固態電池預期性能相媲美。因此,固態電池技術對于未來電動汽車可能“并非必要”。然而,這并不意味著該集團“無意”著手相關布局。事實上,在今年6月,梅賽德斯-奔馳投資的固態電池開發商Factorial Energy已向奔馳交付了充電容量超過106Ah的固態電池單元B樣品(即更成熟的產品原型)用于廣泛測試。

顯然,日韓自有節奏,而歐美在審慎評估固態電池技術發展前景的同時,也在確保具備一定的技術基礎研究。這同樣可以認為,歐美各方也在觀望日韓與實力雄厚的中國相關產業鏈的進展,一旦證明某條技術或商業化落地路徑可行,便將加快儲備技術轉換發展的速度。