貴陽市花溪區地名的社會記憶探析

【摘要】貴陽市花溪區是黔中一個多民族聚居的區域,從其行政村、社區地名中音節的形式及用字特點反映出花溪區的地理風貌、對美好生活的向往、屯堡文化、少數民族文化等,總結花溪區地名的命名理論為以自然地理環境命名、以人文歷史命名、以吉祥佳言命名。據此提出應深度挖掘當地少數民族語地名中蘊含的文化和該地人文歷史的材料,為花溪區各民族間交往交流交融提供信息與文化交流的路徑。

【關鍵詞】花溪;地名文化;社會記憶

【中圖分類號】G127 【文獻標識碼】A 【文章編號】2096-8264(2024)32-0121-03

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.32.036

地名作為一個文化符號,賦予了該地生命的活力,不僅是該地社會與歷史的綜合記憶,更是展示了該地社會的變遷和歷史的演變。從文化學的角度來講,地名被人們賦予了多種文化元素,文化因子成為地名社會化的重要手段,并推動著地名被社會集體記憶和認同[1]。貴陽市花溪區作為黔中的一個多民族聚居的區域,全區分布有苗族、布依族、仡佬族等民族,至今花溪區共計村委會153個,居委會70個,其中各村寨名稱及社區名稱蘊含了花溪的社會歷史變遷,是集體所共同擁有的社會記憶。通過對花溪區下轄村寨及社區命名情況的考察,探析其成因,從具體微觀的視角來反映花溪區社會的歷史發展和現實狀況。

一、花溪區地名的構成

地名作為語言系統的一部分,是由當地人根據自己的語言和文字約定而成的一種帶有地域性的符號標志[2]。根據花溪區地名中音節的構成形式和民族語言詞匯的使用現狀,分析其地名中所蘊含的集體記憶。

(一)花溪區地名音節的構成形式

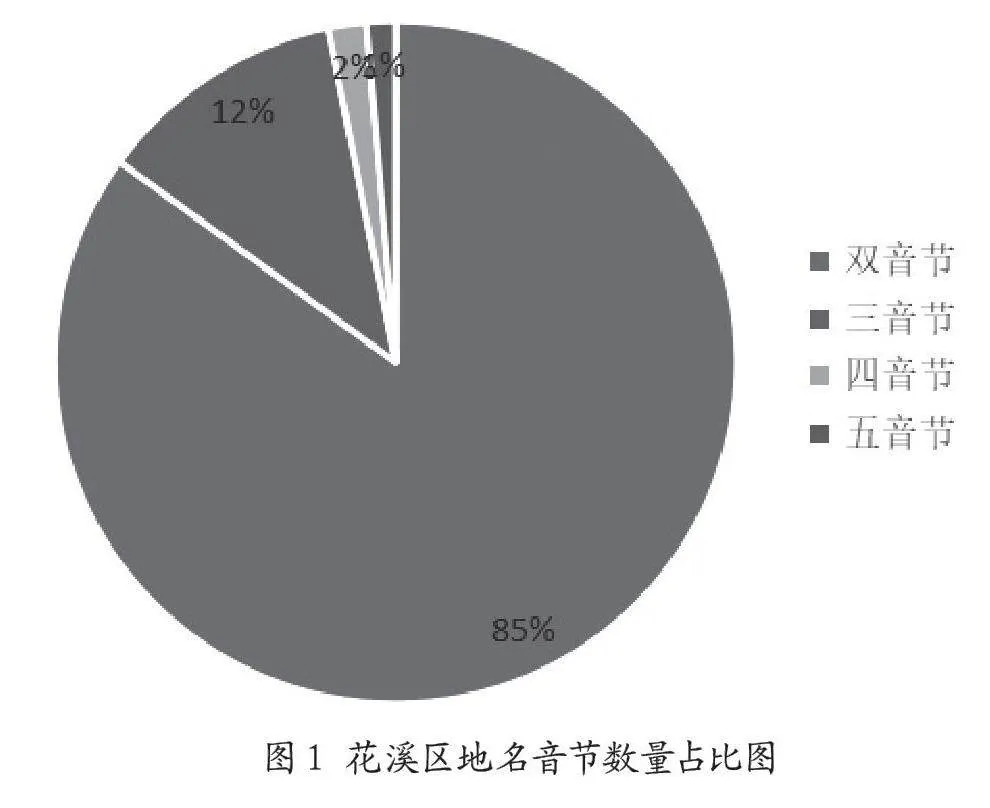

隨著社會的發展,人們生產力水平的不斷提升,單音節地名影響到人們的日常生活和交際,在這種情況下,使得地名的命名規律由單音節向復音節發展,現在花溪區域內已經沒有單音節地名,在社區的命名上,更多出現四音節地名,如國際新城、幸福小區等,村寨多以雙音節命名,如羊龍、騎龍等,且均為“專名+通名”的結構命名,通過對花溪區所轄的地名統計,選取部分地名總計220個。

可見,花溪區內雙音節地名占了85%,如擺勺、擾繞等難以分辨出其結構及意義的地名,多出現在對村寨的命名,且多借用了原自然村寨的地名為行政村命名。三音節地名占12%,四音節地名占2%,五音節地名僅占1%,多出現在對社區的命名,如清水江社區、南溪苑社區等,由此可見,雙音節地名在地名命名中占據絕對優勢,其次存在少量的三音節地名、四音節地名、五音節地名。以花溪區內地名形成的時間來看,相比于村寨更晚設立的社區,其多音節命名已成為趨勢,一方面避免與現有地名重復,一方面構詞結構更為縝密,在花溪區出現以“國際新城”“中鐵城”等現代性企業命名的社區名稱。此外在對村寨命名中出現“石板一村”“中八村”等通過附加數詞形成多音節詞的專名,區別開各行政村,便于政府管理。

(二)花溪區地名用字的構成特點

花溪區是一個多民族聚居的地區,截至2023年5月,區內少數民族人口中,世居少數民族苗族和布依族占比77%。清代以前,在花溪境內除漢族以外的民族僅有白苗、花苗、青苗等;元、明兩朝,漢人因商、學、軍等由遷入花溪境內,世居少數民族則退至城郊山谷間而居,從事農業生產,形成自然寨,賦予自然寨少數民族語言地名,在經歷過朝代更迭和自然村合并后,部分村寨的地名仍沿用至今,并保留了苗族、布依族等人口占比較多的少數民族語言特色。促進了各民族間的交往交流交融。根據收集文獻及地名構詞分析,并通過定量的方法將花溪區現有部分行政村名劃分為兩類:少數民族語地名、漢語地名。

首先,根據花溪區村名及社區名的重復用字統計中可以探索出:表示地理風貌的用詞較多,如山、坪、壩、坡、江、石等,花溪區域境地處貴州高原中部,苗嶺山脈中段,為長江流域與珠江流域分水嶺地帶,境內以丘陵為主,間有山丘、盆地、壩子、峽谷等多種地形,水資源豐富。其中“坪”指平坦的場地,雖然花溪以丘陵為主,但在山間是分布著很多小塊平地,稱為“山間壩子”,如杉坪村所在位置就是一個典型的高原盆地;“壩”指攔水的建筑物,在方言中指平地,但是沒有“坪”面積大,指山上范圍比較小的平地,如凱壩村位于馬鈴布依族苗族鄉,該地由山間盆地、洼地、谷地呈串珠狀分布,地形類型豐富。“沖”表示山間的平地,一般是指三面由山環繞且狹長的平地,如蔡沖社區位于石板鎮,該鎮地勢較為平緩,為波狀起伏緩丘地貌,“坪、壩”雖然都是指平地,但是又在意義上略微不同。在花溪區的地名中頻繁出現“山、坪、壩、江”等詞,即可以看出花溪地名在命名過程中,充分尊重自然,順應自然,采借地形地貌特點作為命名村落的依據。

其次,出現包含著人們憧憬美好事物及生活的詞匯,如“新、興、合、隆”等詞匯。“新”出現于新寨村、新民村、新安村表現出花溪人民對美好生活的憧憬。“華”“興”“隆”等詞多出現在對社區的命名上,表達了花溪人民祈求繁榮、興盛的心愿。

第三,在地名中出現姓氏,如“劉莊”“曹家莊”等。在所選取的花溪地名中,似北方村寨命名形式的行政村有6個,此類以“某家莊”姓氏命名的村可以追溯于該地歷史人物的姓氏,如劉莊村原位劉家莊,屬麥坪鎮,在明代時期麥坪鎮為中千戶所的一百戶劉士廉堡(又作劉士連或麥坪屯),汪莊、磊莊、湯莊等均是以“某家莊”為依據修改后的行政村名。劉莊村注重劉氏族譜的保護,族人共同修建宗祠,兩地族親于清明共同祭祀先祖,可見歷史人物對當地宗祠文化的深厚影響。

第四,在花溪地名中多次出現“關、哨”等與軍事設施相關的詞。“關”是指山路的兩峽處,處于古代交通要道上,歷代統治者都派有重兵把守,有的地方還筑有可以關啟的拱門。今日花溪區地名中的“關”是由“官”演變而來,始于明初設立的軍事屯堡,如“孟關”在明朝就是孟姓長官守衛的屯堡。

(三)花溪區地名中少數民族語通名分析

民族文化反映一個民族歷史發展的水平,也是本民族賴以生存發展的文化根基,文化的傳承離不開民族的語言和文字。在整理花溪地名詞條中發現很多不同于漢語地名的通用詞,如“擺”“麥”等通名,據查閱文獻發現這些詞是由漢語音譯的少數民族語,并做為村寨名稱保留。

布依族因生計方式的特點被稱作典型的稻作民族,并且多居住在近水田多的區域。在花溪區出現“董”字命名的社區,該字在布依語中為“大量相連的田”。“董家堰”即:一大片的黃稻谷[3];布依語稱村寨為“板”,也記為“擺”,稱寨老為“博板”或“布光”;但在苗族中的“擺”,不是“寨”而是“坡”的意思,其次“擺”在布依語中還有動詞之意,如“擺古”在布依語中為“講故事”[4];另有少量“麥”“翁”等布依語地名,“珠顯”布依語中意為“六個院壩的寨子”,“翁巖”布依語中意為“夢見銅鼓的寨子”。在花溪區少數民族中苗族人口占比較多,苗族在花溪地區也繁衍出璀璨的民族文化,受民族語言文字影響,在花溪區地名中出現了漢語音譯的苗族語言村寨名,如“擺牛”“甲定”等,其中“擺”在苗族語言發音中占有重要位置,在花溪區高坡苗族鄉的杉坪村跳洞活動中,稱場上跳蘆笙和吹蘆笙的年輕男女為“逗擺”,稱在旁邊觀看的年長者和小孩為“豎擺”[5]。

在花溪區的少數民族語地名命名中,并未通過直接漢譯用漢字記錄,而是多以音譯的方式保留下來,因此造成了花溪區內少數民族語地名的通名沒有規范化,使得在判定其地名歸屬于哪一個民族時造成一定的困難,應加以注意區別。

二、花溪區地名的命名理據

地名作為一種文化符號,將語言形成對具體地域的專稱,體現出這一地區文化的特點。石開忠教授指出貴州省地名命名的幾個特點:地形性、資源性、民族性、歷史性、地域性[6]。借此對花溪區各村寨及社區命名總體分析出花溪區地名的命名理據,大多以自然地理環境、人文歷史、吉祥佳言為依據。

(一)以自然地理環境命名

花溪區是典型的喀斯特地質地區,處云貴高原東斜坡和苗嶺山脈中段貴州高原第二臺階上,全區以山地和丘陵為主,在此逐漸形成的村寨,如云頂、高寨等村位于花溪區最高處。明初隨著大批軍隊進入花溪設置兵屯為達到控制西南咽喉之目的,于花溪的西南部設立貴州衛右千戶所第十百戶,即稱為胡朝堡,清代稱湖潮堡[7]。“湖潮”二字沿用至今,今“湖潮布依族苗族鄉”及“湖潮村”的命名來歷,不止是“胡朝”的變音,很大程度上還與該地豐富的水資源有關。此外,因植物而得名的村落,在花溪也不少見。杉坪村得于杉木寨與平(通“坪”)寨的合稱,杉木寨過去盛產杉木,根據“杉木”命名的村寨名稱沿用至今,成為此地居民對早期祖先生活環境的共同記憶。

花溪河流水系豐富,長江流域烏江水系和珠江流域西江水系貫穿整個花溪區,流域占全區面積的一半略多[8]。據《貴陽市花溪區志》記載區境內大小河流55條,總長390公里。得天獨厚的水資源孕育了花溪區的地名文化,在花溪區地名中,以河流水系命名的地名占一定比重,如珠江社區、溪北社區、龍井村、等。豐富的河流水資源對花溪地名的影響,較多呈現在對社區的命名上。

(二)以人文歷史命名

說到屯軍的影響,“青巖城”必然是歷史的見證,今天青巖鎮的南街村、北街村、西街村就是根據四座城門而命名的行政村。明代在今花溪區青巖鎮境內所建立的屯堡,以百戶為單位,共有4個,其中楊眉村村名來源于其中之一“楊眉堡”。《青巖鎮志》記載:“楊眉”是以長官姓名來命名的[9];后有學者認為是為紀念班麟貴進擊駐楊梅堡叛軍,與楊梅寨村民齊心盡力攻退敵人而揚眉吐氣一次,改“楊梅”為“楊眉”。現今,楊眉村村名可追溯到明代設立的“楊眉堡”,600余年來始終記敘著該村行政建置的開端,無論是長官之名,還是取吉祥之義,都是楊眉村村民共同的社會記憶。

溯源花溪區內少數民族及中原人存在及遷徙的歷史,可以看出明代在此駐軍屯田對當地的生產生活方式產生了一定的影響。桐木嶺村名的來源有三種說法。一是因桐木嶺自古是南北交通咽喉要道,兵家重要陣地,湯姓頭目在此駐兵設卡,故稱其為頭目嶺。二是該地曾被叫做“投母嶺”,流傳著年邁的老人會被丟棄到這個荒僻的地方自生自滅的陋習,因此今天在當地流傳著改正陋習、敬老愛老的故事,后輩見此地長滿桐木,因此稱為“桐木嶺”;三是在《徐霞客游記》中,他記下路經桐木嶺的情況,并稱該地為獨木嶺。雖然關于桐木嶺村地名的來源多種多樣,但是桐木嶺這個地名證實了徐霞客在明代就發現了長江水系和珠江水系的分水嶺。過去的荒僻之地,今天高樓拔地而起,貴陽3號軌道線在此設立站點“桐木嶺”,此地名不僅見證了大自然的神奇之處,更是在過去與未來之間劃出的一條時代分水嶺。

(三)以吉祥佳言命名

貴州地處偏遠地帶,在歷史上發展相對落后且戰爭頻發,通過給自己居住地起一個吉祥美好的名字,以此滿足人們對美好生活的期待。在所選取的部分花溪地名中,“龍”的使用次數較多,以“龍”字作為地名,離不開人們對“龍”的想象以及人們對“龍”的生活習性的定義。

在黔陶布依族苗族鄉騎龍村村名的來源上,就流傳著關于龍的傳說,從空中俯瞰整個村莊,其地形像一條巨龍[10],以“龍”命名的還有青巖鎮龍井村,“龍”的意象也被苗族、布依族人民重新詮釋。布依族的“龍”不僅滲透了中華民族優秀的傳統文化,更是各民族間高度融合的見證;在苗族人民的觀念中,“龍”身上凝聚了對安定生活、幸福平安的渴望,在世代傳唱的《苗族古歌》中,龍是始祖,是姜央的兄弟。可見花溪區布依族、苗族人民對于“龍”有自己不同的文化內涵,并將“龍”這個意象融入生活中,包括對村寨的命名中。

除了集體文化符號在地名中的呈現,花溪區在社區的命名上,也充分體現了人們對“幸福、和諧、興隆”的生活的期待,如瑞和社區、大興社區、興隆社區、五星村等。

三、總結

隨著歲月的流逝,地名中所蘊含的歷史文化逐漸在居民的意識中淡化,地名成為行政管理的一個策略。通過對花溪區行政村及社區地名的定量分析,得出花溪區地名的音節構成特征、用字特點、及命名理據。本文從語言與文化的視角對花溪區地名文化做了初步的探索,將散落于花溪區各地的村寨歷史再現,為花溪區發展全域旅游挖掘了文化根基。習近平總書記在2018年全國宣傳思想工作會議上強調:要把優秀傳統文化的精神標識提煉出來、展示出來,把優秀傳統文化中具有當代價值、世界意義的文化精髓提煉出來、展示出來。

因此,充分挖掘花溪區內少數民族語言音譯地名的寓意及該地的人文歷史,對花溪區進一步發展全域旅游及文化保護起到至關重要的作用。

參考文獻:

[1]黃亦君.文化符號與社會記憶:貴陽地名的文化人類學解析[J].黃河科技大學學報,2015,(02).

[2]周妤婕.義烏地名的語言文化研究[D].浙江師范大學,2018.

[3]黃沙.董家堰,不是“董家修的堰” [J].貴陽文史, 2021,(03).

[4]中共花溪區委宣傳部,花溪區文化體制改革和文化產業發展辦公室編,趙開舟主編.明珠花溪布依文化[M].貴陽:貴州民族出版社,2018:115

[5]張旭.高坡苗族傳統社會組織[D].貴州大學,2009.

[6]石開忠.貴州省地名特點初探[J].貴州民族學院學報(社會科學版),1997,(01).

[7]謝紅生主編.貴陽地名故事2[M].貴陽:貴州人民出版社,2010:616

[8]花溪區地方志編纂委員會.貴陽市花溪區志[M].貴陽:貴州人民出版社,2007:109

[9]岑永楓主編,貴陽市地方志編纂委員會編.青巖鎮志[M].貴陽:貴州人民出版社,2004:9.

[10]羅曼.花溪區騎龍村周氏家族文化遺存調查研究[D].貴州民族大學,2022.