馮蓉:初學巖彩畫的體會

成都市美術家協會會員,農工黨四川省詩書畫院特聘畫家。繪畫作品曾入選2011年“感悟重生——百名畫家進災區筆繪龍門新面貌作品展”,第六屆四川省新人新作作品展,2012年“藝術成都”作品展,“名家繪名城——2013‘藝術成都’當代著名畫家美術作品展”,首屆“我眼中的生態四川”中國畫賽。

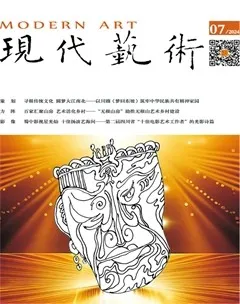

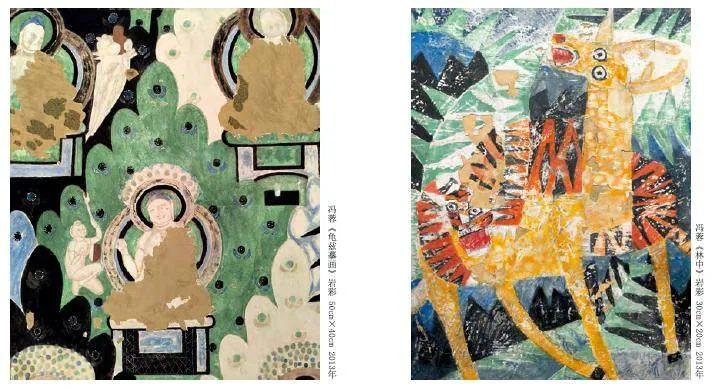

在我的藝術實踐中,通過理性梳理獲得創作內容與創作形式,是高效進入創作狀態的路徑之一。創作中的技術,被理解為對事物進行“處理”,處理本身是對客觀事物的高度概括與抽象模仿,這需要主觀的轉譯來作為理論和操作方法的支撐。特別是在近期的巖彩畫創作中,我通過對龜茲壁畫的摹寫學習巖彩繪畫的實用技法,這是與學習傳統工筆畫完全不一樣的過程。

首先,繪制材料的不同。基底層要自己制作,在亞麻布板上依次疊加沙土層、泥草層、泥土層、蛤粉層,如果壁畫中裸露有相應的底層,還需要在基底層的制作中特意剪貼美紋紙預留出來。在創作過程中有一半的時間都在做快樂的“泥瓦匠”,以此為基礎才能真正接近傳統壁畫的摹寫方式,才能深刻意識到基底層制作的重要性。沙土層的顏色,泥草層麥稈的疏密,泥土層的厚度,蛤粉層膠液的濃度,都會決定壁畫的質感。

其次,造型的不同。壁畫摹寫需要對壁畫進行黑白灰和色彩的解析,由于缺失平面造型和色彩配置單元的學習,我一開始并沒有真正地理解,為什么要畫解析圖?又如何去畫出來呢?后來通過深入學習探索,才漸漸明白了黑白灰解析能明確壁畫的造型關系,而色彩解析能深入每個疊加的色塊,是開始繪畫的根基所在。

最后,調色方式的不同。礦物顏料根據不同的干調比,打濕會有色相差別,而且調色時膠的濃度和顏料的均勻度、飽和度都會影響畫面的色彩。顏色層的疊加也要按由里及外的順序。我曾搞錯留底色彩,后來沒洗掉就在第二層上補刷,想著再罩第二層就好,結果直接整個臟掉。

從構圖到色稿再到正稿,整個巖彩的語言完全改變了我以往的繪畫方式和觀念,感受到這種現代新穎的平面思維擁有的強大藝術力量,讓繪畫“有意思”起來、自由起來、開放起來,回歸到繪畫本體,而非繪畫對象。這只是我對巖彩繪畫的初步體驗,是一個全新的探索,是個重要的開端。傳統龜茲壁畫的美深深震撼著我,繼續摹寫,深入體會,作品也會更美好。