不同栽培密度對辣椒生長及產量的影響

摘要 為探索早春大棚栽培辣椒適宜的密度條件,本試驗對比分析了該作物在4.05萬、4.35萬、4.65萬和4.95萬株/hm2等7個密度條件下的主要農藝性狀、產量和經濟效益等方面指標。結果表明,該作物在密度較低時,植株個體發育較好,株高、果長、果徑和單果重均高于高密度處理;密度條件未影響辣椒果實的外觀等性狀;隨著密度的增加,辣椒的產量及效益均表現為先增加后降低趨勢,在密度為4.95萬株/hm2時產量及效益最高,分別91 125.0 kg/hm2和264 937.5元/hm2,其次為4.65萬和5.25萬株/hm2的2個密度處理。適宜的密度條件利于辣椒獲得高產,試驗結果為辣椒的豐產栽培提供參考。

關鍵詞 栽培密度;辣椒;果實性狀;辣椒產量;經濟效益

中圖分類號 S641.3" " 文獻標識碼 A" " 文章編號 1007-7731(2024)15-0034-04

DOI號 10.16377/j.cnki.issn1007-7731.2024.15.009

Effects of different cultivation densities on the growth and yield of chili peppers

WEI Mingyu

(Baoding Street Service Center for the People, Sanshan Economic Development Zone, Wuhu 242000, China)

Abstract In order to explore the suitable density conditions for early spring greenhouse cultivation of chili peppers, this experiment compared and analyzed the main agronomic traits, yield, and economic benefits of chili peppers under seven density conditions of 40 500, 43 500, 46 500, and 49 500 plants/hm2. The results showed that when the density was low, the individual development of chili peppers plants was better, with higher plant height, fruit length, fruit diameter, and single fruit weight compared to high-density treatments. Density conditions did not affect the appearance and other characteristics of chili fruits. As the density increases, the yield and benefits of chili peppers show a trend of first increasing and then decreasing. At a density of 49 500 plants/hm2, the yield and benefits were highest, at 91 125.0 kg/hm2 and 264 937.5 yuan/hm2, respectively. The second density treatment was 46 500 and 52 500 plants/hm2. Suitable density conditions are conducive to achieving high yields in chili peppers, and the experimental results provide a reference for high-yield cultivation of chili peppers.

Keywords cultivation density; chili pepper; fruit traits; chili peppers yield; economic performance

辣椒是茄科辣椒屬植物,口感獨特,營養豐富,含有多種維生素,其中維生素C含量較高,辣椒不僅可以鮮食,還可以制作成辣椒粉等調味料,深受消費者的喜愛[1]。露地栽培模式下辣椒一般上市期較短,難以滿足消費者對辣椒的全年需求,單維民等[2]研究指出,將大棚栽培技術應用與辣椒作物的種植,對提升辣椒反季節供給產量和質量具有重要意義。

大棚內辣椒的豐產除了與其遺傳特性有關,還與相應的管理技術措施密切相關,王靜靜等[3]研究認為,栽培密度是影響辣椒高產的一個關鍵因素。合理的栽培密度可為辣椒高產穩產提供重要保障,目前有關辣椒種植中密度條件的研究報道較多。閻淑滑等[4]研究認為,早春塑料大棚內,合理的密度條件下辣椒單位面積的株數能達到豐產要求;蘇丹等[5]研究表明,辣椒DU01在高密度種植下有效株數可以彌補單株和單果質量的不足,有利于保持產量增長;吳登梅等[6]研究認為,赤艷3號辣椒的產量隨著栽培密度的增加呈現先增加后降低的趨勢。這些研究結果為各地優質辣椒品種的推廣應用、進一步優化豐產栽培技術體系提供了參考。本研究在早春大棚辣椒栽培中設置了不同的栽培密度,以辣椒生長性狀、產量和經濟效益等指標進行分析,為早春辣椒的豐產栽培提供參考。

1 材料與方法

1.1 試驗地基本情況

試驗安排在安徽蕪湖三山經濟開發區保定街道聯群村科技示范田內,屬于亞熱帶濕潤季風氣候區,氣候溫和,年均氣溫15~16 ℃,年均日照時數2 000 h左右,年均降水量1 200 mm左右,年均無霜期220~240 d,適合辣椒等農作物種植。試驗田塊地勢平坦,土壤肥力水平中等,排灌及交通條件便捷。

1.2 試驗材料

供試的辣椒品種選擇薄皮蕪湖椒,供試肥料包括充分腐熟的農家肥、45%硫酸鉀復合肥等,種子及肥料均購自當地農資市場。

1.3 試驗設計

試驗結合該品種的種植實際,在薄皮蕪湖椒早春大棚栽植中設計了7個密度處理,分別為4.05萬、4.35萬、4.65萬、4.95萬、5.25萬、5.55萬和6.00萬株/hm2。各密度處理均設3次重復,隨機區組排列,小區的面積12 m2(長 × 寬=8.0 m × 1.5 m)。各處理單株種植,周邊設保護行。

1.4 試驗管理

各處理除了種植密度不同外,其余管理均按照當地辣椒早春大棚栽植中利于實現豐產的最佳管理方式實施。2022年11月8日提前在大棚內搭建小拱棚育苗,2023年3月25日按照試驗設計的密度進行幼苗移栽。定植前每個小區施入充分腐熟的農家肥12 kg、45%硫酸鉀復合肥1.2 kg作為基肥,起高壟,單株栽植,灌透水1次作為定根水,之后覆膜。待移栽的幼苗成活5 d后澆灌稀釋的清糞水1次作為提苗肥,澆灌量約250 g/穴。各處理統一開展田間管理,以降低試驗誤差。

1.5 測定項目及方法

對各處理的辣椒生育進程進行記錄。辣椒成熟時,各處理隨機選擇20個辣椒果實測量果長、果徑和單果重等相關農藝性狀指標。采摘時各處理分開進行、單獨測產,在試驗結束后對各處理的總產量進行統計,并結合市場辣椒單價以及成本等進行經濟效益分析。

1.6 數據分析

采用Excel軟件對數據進行統計分析。

2 結果與分析

2.1 不同栽植密度對辣椒生育進程的影響

比較不同栽植密度處理下辣椒的生育進程,發現栽植密度對辣椒的生育進程沒有影響。各處理均在2022年11月8日播種,2022年11月16日出苗,2023年3月25日移栽,4月22日始花,5月20日結實,6月8日開始收獲,持續到7月5日采收完畢。

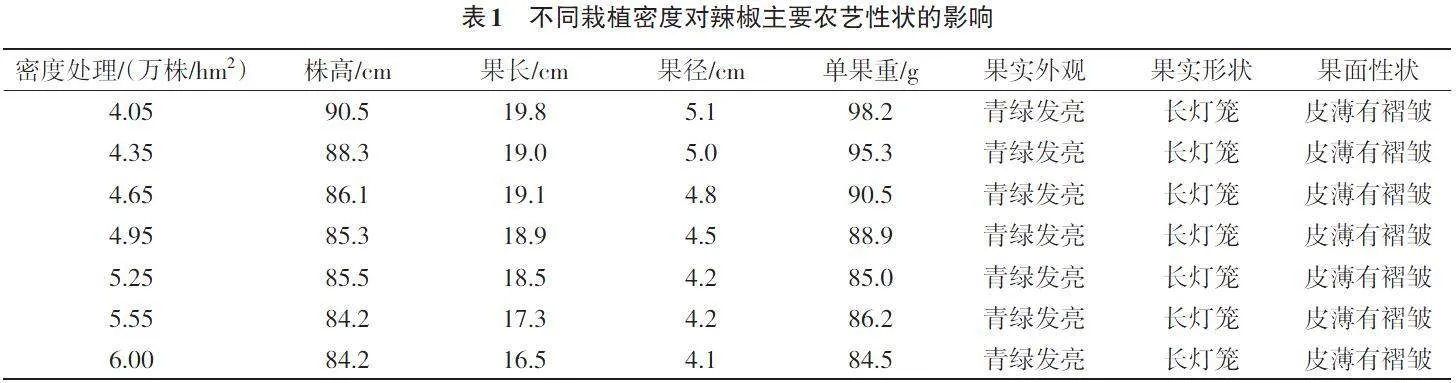

2.2 不同栽植密度對辣椒主要農藝性狀的影響

不同栽植密度處理下辣椒的主要農藝性狀見表1。由表1可知,早春大棚內栽植辣椒,不同密度處理下辣椒株高在84.2~90.5 cm,隨著密度的增加,辣椒的株高整體呈現逐漸降低趨勢;在栽培密度4.05萬~4.65萬株/hm2時株高降低幅度明顯,密度超過4.95萬株/hm2時株高降低幅度減緩。不同密度處理下辣椒果長在16.5~19.8 cm,隨著密度的增加,辣椒果長逐漸降低;在栽培密度4.05萬~4.95萬株/hm2時果長降低幅度較緩,密度超過5.25萬株/hm2時果長降幅明顯。不同密度處理下辣椒果徑在4.1~5.1 cm,隨著密度的增加,辣椒果徑逐漸降低;在栽培密度為4.05萬~4.65萬株/hm2時果徑的降低幅度較緩,密度超過4.95萬株/hm2時果徑降幅明顯。不同密度處理下辣椒果實的單果重在84.5~98.2 g,隨著密度的增加,辣椒果實的單果重逐漸降低;在栽培密度為4.05萬~4.95萬株/hm2時單果重的降低幅度明顯,密度超過5.25萬株/hm2時單果重的降幅較緩。早春大棚內栽植辣椒在各密度處理下果實的外觀均為青綠發亮,果實形狀均為長燈籠狀,果面性狀均為薄皮、有褶皺。

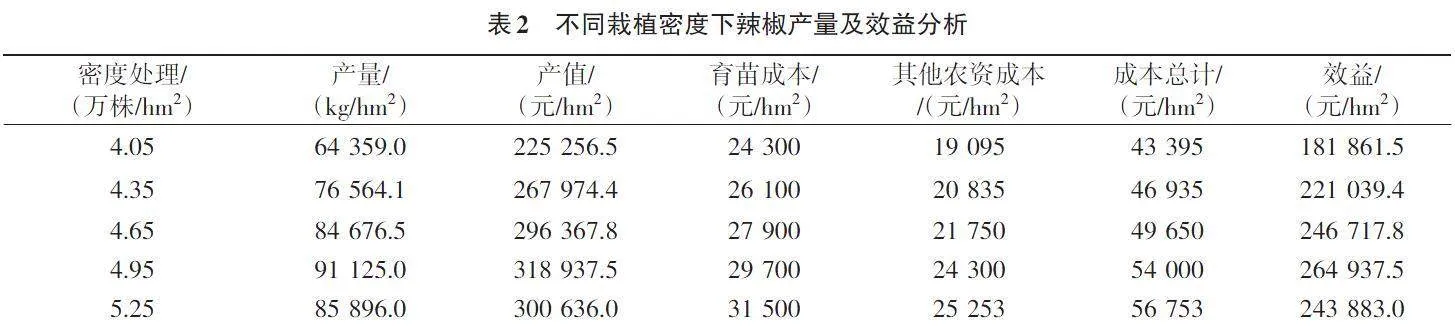

2.3 不同栽植密度對辣椒產量及經濟效益的影響

不同栽植密度處理下辣椒的產量及成本、效益見表2。由表2可知,不同密度處理下早春大棚內栽植辣椒的果實產量在64 359.0~91 125.0 kg/hm2;隨著栽植密度的增加,辣椒果實的產量先增加后降低;在栽培密度為4.95萬株/hm2時產量最高,為91 125.0 kg/hm2,比排在第二位的5.25萬株/hm2處理的產量(85 896.0 kg/hm2)高6.09%,比排在第三位的4.65萬株/hm2處理的產量(84 676.5 kg/hm2)高7.62%,比排在第四位的4.35萬株/hm2處理的產量(765 641.1 kg/hm2)高19.02%,其余密度處理的辣椒產量在64 359.0~71 163.0 kg/hm2。在栽培密度在4.05萬~4.95萬株/hm2時,辣椒的產量呈現增加趨勢,栽培密度在4.95萬~5.25萬株/hm2時,辣椒的產量趨于穩定,密度超過5.25萬株/hm2時產量有所降低。

由表2可知,不同密度處理下早春大棚內栽植辣椒果實的產值變化趨勢同產量;各處理的產值在225 256.5~318 937.5元/hm2;隨著栽植密度的增加,辣椒果實的產值先增加后降低;在栽培密度為4.95萬株/hm2時產值最高,為318 937.5元/hm2,在栽培密度為4.05萬株/hm2時產值最低,為225 256.5元/hm2。在栽培密度在4.05萬~4.95萬株/hm2時,辣椒的產值呈增加趨勢,栽培密度在4.95萬~5.25萬株/hm2時,辣椒的產值趨于穩定,密度超過5.25萬株/hm2時產值有所降低。

根據表2可知,不同密度處理下早春大棚內栽植辣椒苗的培育成本在24 300~36 000元/hm2;隨著栽植密度的增加,辣椒育苗的成本逐漸增加,在6.00萬株/hm2時育苗成本最高,為36 000元/hm2。不同密度處理下其他農資成本在19 095~25 895元/hm2;隨著栽植密度的增加,其他農資成本逐漸增加,且密度較高的情況下,成本增加幅度越小。綜合育苗成本及其他農資成本,各密度處理的總成本隨著栽植密度的增加而逐漸增加,在43 395~61 895元/hm2;栽培密度6.00萬株/hm2時的總成本最高,為61 895元/hm2,比排在第二位的5.55萬株/hm2處理的總成本(58 965元/hm2)高4.97%,比排在第三位的5.25萬株/hm2處理的總成本(56 753元/hm2)高9.06%,比排在第四位的4.95萬株/hm2處理的總成本(54 000元/hm2)高14.62%。

綜合各密度處理下的辣椒總產值以及育苗成本等,計算出各處理辣椒的經濟效益在175 366.9~264 937.5元/hm2;隨著栽植密度的增加,辣椒的經濟效益先增加后降低,在4.95萬株/hm2的密度處理下經濟效益最高,為264 937.5元/hm2,比排在第二位的4.65萬株/hm2處理的效益(246 717.8元/hm2)高7.45%,比排在第三位的5.25萬株/hm2處理的效益(243 883.0元/hm2)高7.89%,比排在第四位的4.35萬株/hm2處理的效益(221 039.4元/hm2)高19.62%。

3 結論與討論

密度會影響辣椒植株的生長及產量。彭思云等[7]研究表明,在合理的密度條件下,辣椒植株可以充分地利用光照條件、土壤內的溫濕度條件,調節植株間的通風效果,促進群體結構合理,有利于發揮出優質辣椒品種的增產優勢。合理控制種植密度是實現辣椒高產的一個重要前提。

閻淑滑等[4]研究表明,隨著密度的增加,辣椒的株高逐漸增加;而張雪芬等[8]研究種植密度對辣椒農藝性狀的影響時發現,桂椒8號的株高隨著密度增加逐漸降低,桂椒7號的株高隨著密度的增加先增加后降低。本試驗結果表明,隨著栽植密度的增加,辣椒的株高逐漸降低,栽植密度可一定程度上影響辣椒的株高生長。分析與部分研究結果不一致的原因,可能是各地的氣候特點、土壤肥力、管理條件、品種和試驗設計的密度等存在差異。

吳亞麗等[9]研究表明,隨著密度的增加,辣椒果長、果寬和單果重均逐漸降低,本試驗結果與此基本一致,栽植密度可在一定程度上影響辣椒果實的相關性狀。Velázquez等[10]研究表明,種植密度增加會降低辣椒單株產量,但在一定范圍內可增加群體產量,本試驗結果表明,隨著栽植密度的增加,辣椒的產量呈現先增加后降低趨勢。在單株種植模式下,大棚內種植辣椒的密度過低時,雖然辣椒單株長勢好,但低密度不利于單位面積辣椒獲得高產;密度過大時,株間過于擁擠,透風透光的效果不好,降低了植株的光合效率,也會影響到辣椒的產量;適合的密度條件下辣椒的產量高、經濟效益好。

綜上,本試驗對比分析了辣椒在4.05萬、4.35萬和4.65萬株/hm2等7個密度條件下的主要農藝性狀、產量和經濟效益等方面差異。結果表明,辣椒在早春大棚單株栽培時,種植密度會影響辣椒植株農藝性狀,株高、果實長、寬和單果重隨著種植密度的增加而降低;產量和經濟效益隨著密度的增加表現為先增加后降低的趨勢。本試驗在試驗田當年氣候條件下,以栽植密度4.95萬株/hm2時產量最高,為91 125.0 kg/hm2,經濟效益264 937.5元/hm2。研究區早春大棚辣椒栽培適宜密度為4.65萬~5.25萬株/hm2。

參考文獻

[1] 羅希榕,唐相群,陳小翠,等. 不同種植密度和氮磷鉀施肥量對辣椒產量的影響[J]. 耕作與栽培,2018,38(3):18-20.

[2] 單維民,孫玲,李潔銀. 反季節辣椒大棚栽培技術[J]. 特種經濟動植物,2023,26(1):99-101.

[3] 王靜靜,張自坤,常培培,等. 密度和行距互作下色素辣椒產量及相關性狀的多重分析[J]. 中國農學通報,2019,35(25):72-77.

[4] 閻淑滑,顧桂蘭,張瑞花,等. 不同種植密度對濮椒7號辣椒產量和產值的影響[J]. 長江蔬菜,2023(12):46-47.

[5] 蘇丹,胡明文,蓬桂華,等. 種植密度對辣椒DU01光合特性及產量的影響[J]. 中國瓜菜,2022,35(2):67-71.

[6] 吳登梅,余杰,王金霞. 不同移栽密度對遵赤艷3號辣椒產量的影響[J]. 農技服務,2022,39(1):12-14.

[7] 彭思云,羅燚,謝挺,等. 不同種植密度對遵椒4號產量的影響[J]. 辣椒雜志,2016,14(1):39-42.

[8] 張雪芬. 種植密度對辣椒農藝性狀及產量的影響[J]. 南方農業,2020,14(6):122-123.

[9] 吳亞麗,陳東,趙仁全,等. 雜交新品種遵辣9號不同密度試驗研究[J]. 耕作與栽培,2021,41(3):68-70.

[10] VELáZQUEZ R,CASQUETE R,HERNáNDEZ A,et al. Effect of plant density and harvesting type on yield and quality of fresh and dried peppers and paprika[J]. Journal of the science of food and agriculture,2019,99(1):400-408.

(責任編輯:李 媛)