探訪楊根思雙擁社區

陸軍某合成旅“楊根思連”,是一支以特級英雄連長楊根思名字命名的紅軍連隊,自誕生之日起便南征北戰、英雄輩出,榮立大功1次,一等功5次、二等功14次、三等功22次,2024年5月27日被授予“時代楷模”稱號。

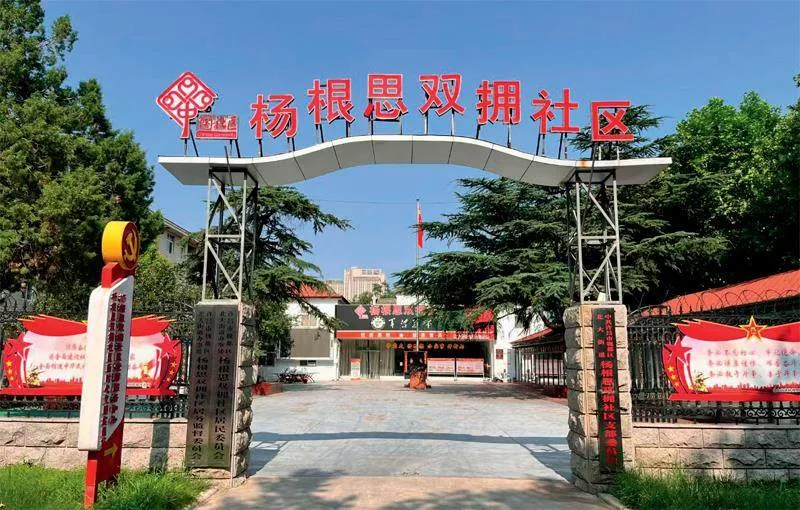

前方打勝仗,后方是靠山。在這個英雄部隊奮進新時代的征程中,有一個致力于解決官兵后顧之憂問題、助力部隊打贏的單位,那就是楊根思雙擁社區。該社區先后獲河南省“愛國擁軍模范單位”,許昌市創建全國雙擁模范先進單位等榮譽。8月9日,我們一行5人來到楊根思雙擁社區,探訪社區服務官兵、助力強軍,堅持不懈宣揚英雄故事的精神密碼。

一

一進社區,便見楊根思半身銅雕塑像,莊嚴肅穆。不遠處,挺拔高大的針葉松,郁郁蔥蔥。

在英雄雕像前,社區黨支部書記李彩倫為我們講述了74年前的抗美援朝戰場上,楊根思連長的英雄故事。

“在小高嶺高地,楊根思堅守的陣地僅剩他一人時,他毅然抱起炸藥包與敵人同歸于盡,將生命永遠定格在28歲!74年來,‘不相信有完不成的任務,不相信有克服不了的困難,不相信有戰勝不了的敵人’的英雄宣言,成為部隊官兵戰勝困難、克敵制勝的精神動力,成為許昌市銳意進取、改革創新、蓬勃發展、勇創佳績的精神名片,成為楊根思雙擁社區全體員工堅守崗位、服務部隊、破解官兵‘三后’問題的重要法寶……”

李彩倫告訴我們,官兵經常外出駐訓,不少軍嫂的工作又非常繁忙,家屬院里幾十個年齡不等的孩子需要協助照料,特別是在寒暑假期間,孩子的安全問題,成為部隊領導和官兵最為掛心的事情。

2016年元月軍地聯席會上,許昌市委、市政府積極為部隊排憂解難,軍地雙方領導溝通后,雙方迅速協調軍地各方力量,當年便掛牌成立楊根思雙擁社區。

“官兵需要什么,我們提供什么;孩子需要什么,我們提供什么。官兵在前方盡職盡責,我們在后方盡心盡力,守好他們的后院,育好他們的后代,以傾城之愛保障好他們的后方。”楊根思雙擁社區成立后,李彩倫等便在此“扎根”,他們以社區為家,以服務官兵、軍人家屬為榮。

李彩倫介紹,社區目前共9名工作人員,其中社工師6人、心理咨詢師2人,實現了社區干部年輕化、職業化、專業化。社區以黨建為引領,以軍地共建為模式,以擁軍愛民、真情服務部隊為宗旨,制定《一站式服務工作流程》等制度,設置了綜合服務窗口、“知心軍嫂”心理服務工作室、“三和”服務驛站、涉軍維權訴調對接工作站、退役軍人服務站、國防教育基地聯絡站和快遞驛站等,還開設軍人書屋、軍娃書屋、“八一小課堂”等。

二

繞過英雄塑像,郎朗讀書聲飄來。透過明亮的玻璃窗,我們看到不少孩子正在工作人員的帶領下,在“書屋”里讀書。

恰巧,三級軍士長郭小星趁著休息間隙,來看看寄托在“八一小課堂”的6歲女兒郭藝達。

跟著郭小星走進教室,見到他女兒正在用彩筆繪畫《我的爸爸是軍人》。她專注的樣子,讓我們也為孩子的自然成長感到高興。

李彩倫說,雙擁社區的“八一小課堂”于2017年暑假開班。當時,參加的軍人子女最小的只有3歲,最大的不到10歲,“我們精心設置了軍體拳、舞蹈、書法、美術、國際象棋、少兒體能6門課程,供不同年齡段的孩子們選擇”。

“隨著部隊訓練強度的加大、駐訓時間的延長,官兵心理不適隨之增加,排解他們的心理壓力,疏通他們的思想情緒,顯得尤為重要。”在社區心理咨詢室,社區副主任、心理咨詢師孫文雯專門介紹了社區“知心軍嫂”心理服務。

曾經做了13年軍嫂的孫文雯對軍人、軍屬有很深入的了解。社區成立以來,她經常進軍營講授心理健康課、分析官兵心理矛盾,為官兵解開思想疙瘩,讓他們輕裝走向練兵場;還通過心理輔導陪伴軍嫂們提升自我、實現成長,有效改善家庭關系,促進家庭成員間深層次的心靈溝通;尤其重視培養孩子的良好習慣和優秀品格,通過“心理班會”等形式,營造關注、關心、關愛軍娃心理健康的良好氛圍……

“這是我們的‘三和’驛站。”隨著參觀,我們走過社區國防教育展示長廊,來到“三和”驛站。李彩倫告訴我們,“三和”驛站取“氣和、情和、心和”之名,是部隊大齡未婚官兵的“相親吧”,也是軍人家庭矛盾的調解室。

由于部隊管理嚴格、相對封閉,不少官兵忙于工作訓練,不知不覺間將自己“拖”成了“大齡”。為解決他們的婚戀問題,近年來,社區聯合部隊家委會、區共青團委、區工會等,先后舉辦了5屆聯誼會,共吸引760余名青年男女參加,已經有78對青年成功牽手,25對步入婚姻殿堂。

某部干部徐得民,31歲時還沒有找到合適對象,本打算回家鄉解決個人問題。2019年8月,他參加了一次聯誼活動,沒想到和一名英語老師一見鐘情。如今,他們的孩子已經3歲。

除了日常服務官兵,楊根思雙擁社區已成為社會各界尤其是大中小學校開展國防教育的紅色陣地,每天有數十人前來參觀學習。

“服務官兵就是服務戰斗力,解除官兵后顧之憂就是在支持強軍事業。在英雄社區工作,我們越干越有勁!”李彩倫和工作人員們表示,他們將繼續學習、發揚“時代楷模”英雄部隊光榮傳統,努力將楊根思紅色社區品牌越擦越亮,讓官兵和軍嫂們收獲更多安心與幸福。

(作者單位:河南省許昌市退役軍人就業創業促進會)

實習編輯/劉濡