不同地膜和肥料組合對早熟馬鈴薯產量及品質的影響

摘 要 為探究不同地膜和肥料組合對早熟馬鈴薯產量及品質的影響,以3個早熟馬鈴薯品種為試驗材料,采用L9(34)正交試驗設計,重復3次,分析對馬鈴薯性狀產量及品質等的影響,明確其決定因素與最佳組合,為馬鈴薯高產優質栽培技術提供理論參考。結果表明,不同的地膜和肥料組合對馬鈴薯單株塊莖重和商品薯率的影響顯著,對單株塊莖數的影響不顯著;不同品種對馬鈴薯單株塊莖重、商品薯率和單株塊莖數的影響極顯著。T3處理下的馬鈴薯單株塊莖重和商品薯率最高,即種植品種費烏瑞它,覆蓋黑白膜,施用有機肥(500 kg/667 m2)加復合肥(40 kg/667 m2)加微生物菌劑(哈次木霉菌)。影響產量的主要因素是肥料組合,理論最優組合為 T7組合,即種植品種渝萬薯20號,覆蓋黑膜,施用有機肥(500 kg/667 m2)加復合肥(40 kg/667 m2)加微生物菌劑(哈次木霉菌)時,馬鈴薯更易獲得高產。品種、地膜與肥料組合對馬鈴薯品質影響均顯著,組合A2B3C3品質最優,即種植渝萬薯18號,覆蓋白膜,施用有機肥(500 kg/667 m2)加復合肥(40 kg/667 m2)加微生物菌劑(哈次木霉菌)時,其品質最優。

關鍵詞 馬鈴薯;早熟品種 ;地膜;肥料組合;產量;品質

中圖分類號:S532 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.13.004

馬鈴薯是茄科茄屬的一年生草本植物,原產于南美洲安第斯山區,是全球第四大糧食作物,僅次于小麥、水稻和玉米[1]。馬鈴薯塊莖富含蛋白質、淀粉、維生素、膳食纖維、類胡蘿卜素及鈣、鉀等微量元素,有助于補充營養、促進消化和保護心腦血管[2]。除了作為人類和動物的主要食物外,馬鈴薯還在食品加工行業得到廣泛應用。它是一種非常多功能的食材,可以經過加工制成各種方便的休閑食品和速凍食品。不僅可以生產馬鈴薯淀粉等初級產品,還可以進一步加工生產酒精、變性淀粉等產品[3]。

重慶市常年馬鈴薯種植面積約為34.7萬hm2,總產量近600萬t,播種面積和總產量均居全國第六位,占糧食作物種植面積的11%左右。馬鈴薯作為重要的糧食、飼料和蔬菜兼用作物,對于穩定重慶市糧食產量、保障糧食安全起到了重要作用,已成為重慶市鄉村振興的重要支柱產業[4-6]。

然而,由于馬鈴薯品種選擇不當、栽培技術粗放、晚疫病肆虐和產量持續低迷等問題,長期以來制約了馬鈴薯產業的發展。根據種植目標選擇相應品種,通過調整施肥方式,增加有機肥和微生物肥料的施用,可以提高土壤質量,促進馬鈴薯根部吸收營養,增強馬鈴薯的抗逆性,從而有效提高產量和質量[7]。采用地膜覆蓋的種植方式對于保持溫度、濕度和肥力具有顯著效果。這種方法可以抑制雜草生長,提高土壤養分的利用率,增強馬鈴薯對養分的吸收能力,促進其生長發育,并使春季馬鈴薯提前收獲和銷售,增加經濟效益[8]。

因此,本研究采用正交設計,選擇馬鈴薯早熟品種,開展地膜覆蓋和肥料組合等方面的全面試驗研究,探討適合重慶低海拔地區早熟馬鈴薯優質高產的最佳經濟效益品種、膜色與肥料組合,為低海拔地區早熟馬鈴薯高效生產提供科學依據。

1" 材料與方法

1.1 試驗基地概況

本試驗地位于重慶三峽農業科學院甘寧試驗基地,海拔326 m,試驗地為黃壤土,土壤pH值為7.2,有機質含量為9.15 g·kg-1,堿解氮為54.6 mg·kg-1,有效磷為63.4 mg·kg-1, 速效鉀為113.6 mg·kg-1。肥力水平中等偏下,灌溉情況良好。前茬作物為甘薯。

1.2 試驗材料

供試品種:費烏瑞它、渝萬薯18號、渝萬薯20號。

供試地膜:黑色地膜、白色地膜、黑白地膜(幅寬1.2 cm,厚度0. 008 mm,聚乙烯膜)。

供試肥料:復合肥、有機肥+復合肥、有機肥+復合肥+微生物菌劑。

1.3 試驗設計

試驗采用L9(34)正交設計,設3個品種(A),即:費烏瑞它、渝萬薯18號、渝萬薯20號;3種地膜(B),即:黑膜、白膜、黑白膜;3種肥料組合(C),即:復合肥(50 kg/667 m2)、有機肥(500 kg/667 m2+復合肥(40 kg/667 m2)、有機肥(500 kg/667 m2+復合肥(40 kg/667 m2)+微生物菌劑(哈次木霉菌,灌根:兌水稀釋1 500~3 000倍,每株澆灌200 mL,根據植株的大小可以適當調節用量,現蕾前苗期苗高5 cm、10 cm時灌根2次)。隨機區組設計,共9個處理,重復3次,采取大壟雙行種植,壟長5 m,壟距100 cm,壟內窄行25 cm,株距33 cm,每小區兩壟,小區面積10 m2,四周設保護行。試驗因素水平及正交設計見表1和表2。

1.4" 田間管理

試驗于2022年12月31日播種,有機肥、復合肥作底肥一次性施用,微生物菌劑(哈次木霉菌)在現蕾前苗期灌根2次(苗高5 cm、10 cm分別使用)。生長期注意及時防治蚜蟲和早、晚疫病。各處理的出苗期要及時人工破膜引苗,并用土覆蓋住破開的地膜,盡量保護地膜,減少水肥流失。試驗于2023年5月18日收獲測產。

1.5" 測定項目及方法

產量及產量性狀測定:收獲時按小區實收測產,并調查馬鈴薯的單株塊莖數、單株塊莖重,計算其商品薯率(50 g以上塊莖占總塊莖重的百分比)。

品質測定:維生素 C 含量測定采用2,6-二氯靛酚滴定法;還原糖含量測定采用3,5-二硝基水楊酸法;蛋白質含量測定采用考馬斯亮藍染色法;淀粉含量測定采用高氯酸水解-蒽酮比色法;干物質測定采用烘干法。

1.6" 數據處理

數據采用 Microsoft Excel 和 SPSS Statistics 進行數據整理作圖和統計分析。

2" 結果與分析

2.1" 不同處理對馬鈴薯產量性狀的影響

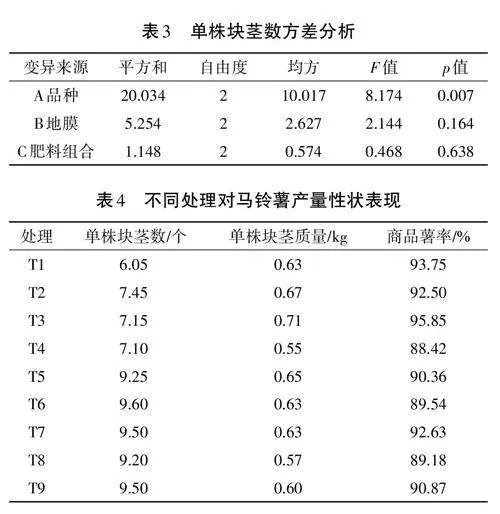

2.1.1" 對單株塊莖數的影響

由方差分析表3可知,因素A品種對馬鈴薯單株塊莖數的影響極顯著,其他因素對單株塊莖數影響不顯著。平均單株塊莖數為6.05~9.60個。A3品種的平均單株塊莖數最多,即品種渝萬薯20號的平均單株塊莖數最多(見表4)。

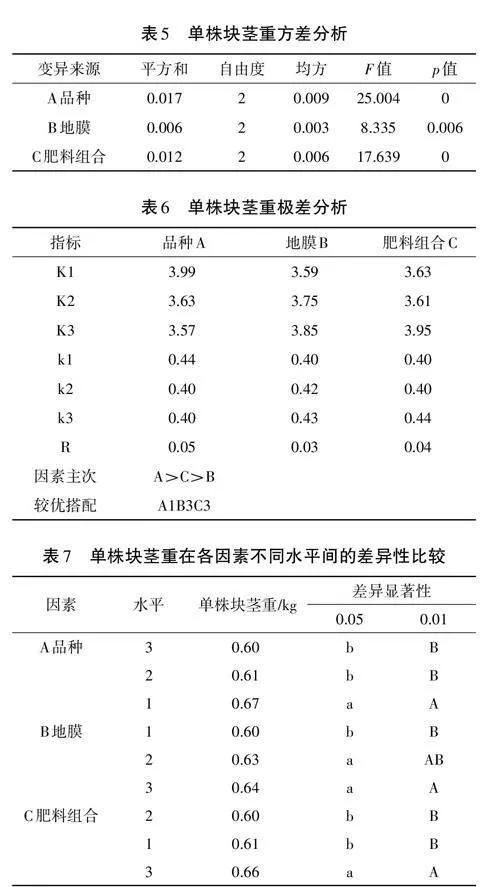

2.1.2" 對單株塊莖重的影響

方差分析表明,不同因素對馬鈴薯單株塊莖重的影響均極顯著(見表5)。由極差分析(見表6)可知,理論最優組合為A1B3C3。各因素的主次順序一般為A>C>B,即品種對馬鈴薯單株塊莖重的影響均大于其他因素。各因素不同水平間的差異性比較顯示(見表7),A因素中不同的品種對于單株塊莖重的影響表現為:1水平>2水平>3水平,1水平與2、3水平間差異極顯著;B地膜具體表現為:3水平>2水平>1水平,且1水平與2水平之間差異顯著,1水平與3水平差異極顯著;C肥料組合表現為:3水平>1水平>2水平,3水平與1、2水平之間差異極顯著。綜合結果表明,不同處理對馬鈴薯單株塊莖重的影響最優組合為T3,即品種費烏瑞它,覆蓋黑白膜,施用有機肥(500 kg/667 m2)加復合肥(40 kg/667 m2)和微生物菌劑(哈次木霉菌灌根)時,馬鈴薯單株塊莖重最高。

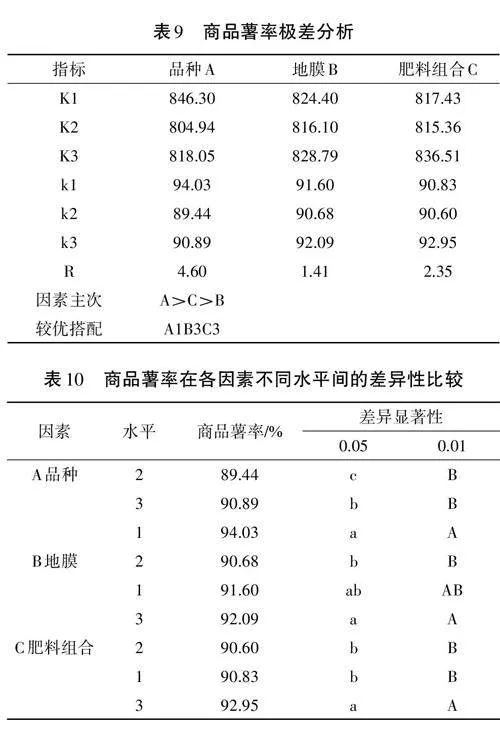

2.1.3" 對商品薯率的影響

由表8方差分析可知,3種因素對馬鈴薯商品薯率的影響均為極顯著。由極差分析(見表9)可知,理論最優組合為A1B3C3。各因素的主次順序一般為:A>C>B,品種對商品薯率的影響均大于其他因素。表10多重比較分析表明,A品種對商品薯率的具體表現為:1水平>3水平>2水平,1水平與2、3水平之間差異極顯著,2、3水平之間差異顯著;B地膜表現為:3水平>1水平>2水平,2水平與3水平之間差異極顯著,1水平與2、3水平之間差異不顯著;C肥料組合表現為:3水平>1水平>2水平,3水平與1、2水平之間差異極顯著,1、2水平之間差異不顯著。

結果表明,種植費烏瑞它,覆蓋黑白膜,施用有機肥(500 kg/667 m2)加復合肥(40 kg/667 m2)和微生物菌劑(哈次木霉菌灌根)時,即A1B3C3馬鈴薯商品薯率最高。

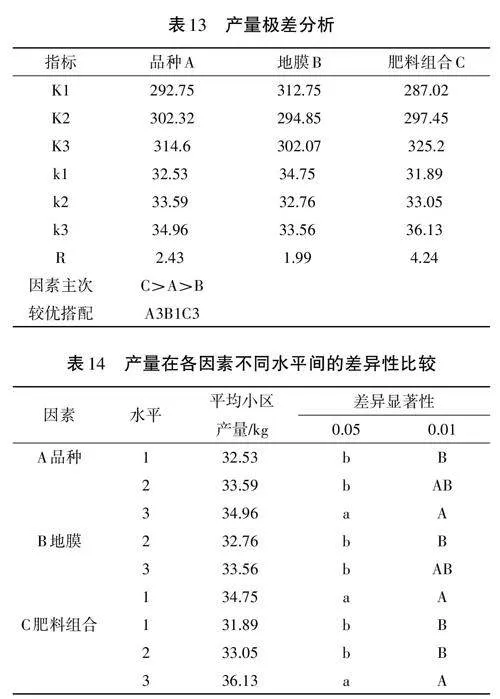

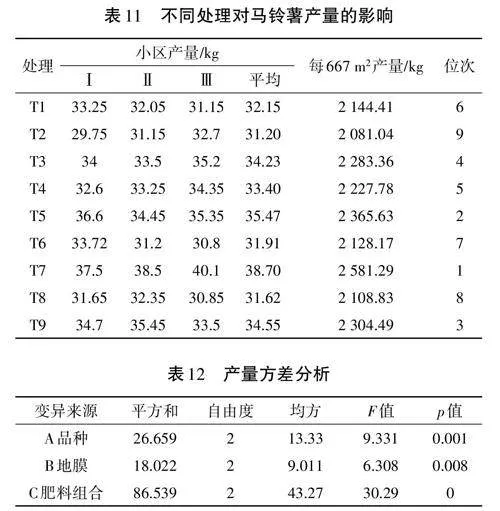

2.2" 不同處理對馬鈴薯產量的影響

不同處理對馬鈴薯產量的影響見表11。方差分析表明(見表12),3種因素對馬鈴薯產量的影響均為極顯著。由極差分析(見表13)可知,理論最優組合為A3B1C3。各因素的影響主次順序為:C>A>B,肥料組合對馬鈴薯產量的影響均大于其他因素,馬鈴薯產量主要受因素C影響。通過因素間的多重比較發現(見表14),不同的品種對于產量的影響表現為:3水平>2水平>1水平,1、3水平之間差異極顯著;地膜表現為:1水平>3水平>2水平,1、2水平之間差異極顯著;肥料組合表現為:3水平>2水平>1水平,3水平與1、2水平之間差異極顯著。如表11所示,T7處理下馬鈴薯產量最高,每667 m2產量達2 581.29 kg,T5處理次之,每667 m2產量為2 365.63 kg,T9處理居第三位,每667 m2產量為2 304.49 kg,T2處理下產量最低,每667 m2產量僅為2 081.04 kg。

綜合研究結果得出,馬鈴薯高產最優組合為T7組合,即品種渝萬薯20號,覆蓋黑膜,施用有機肥(500 kg/667 m2)加復合肥(40 kg/667 m2)和微生物菌劑(哈次木霉菌灌根)時,馬鈴薯產量最高。

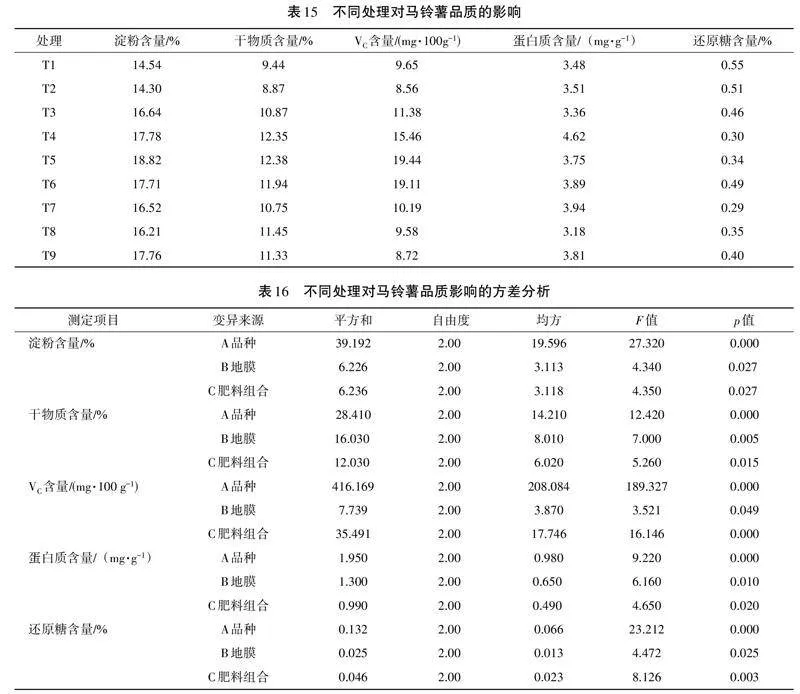

2.3" 不同處理對馬鈴薯品質的影響

如表15所示,馬鈴薯淀粉含量最高達到18.82%;干物質含量最高達到12.38%;VC含量最高達到19.44 mg·(100 g)-1;蛋白質含量最高達到4.62 mg·g-1;還原糖含量最低為0.29%。

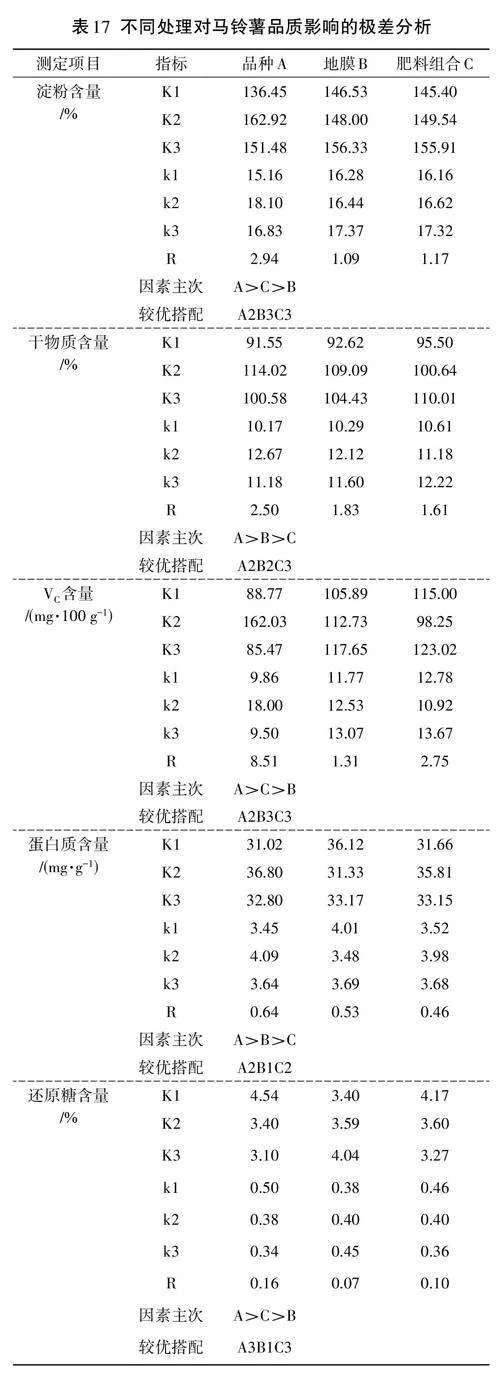

由表16、17可知,各處理的方差分析及極差分析顯示,在淀粉方面,因素B地膜、C肥料組合對淀粉含量的影響差異顯著,因素A品種對結果影響差異極顯著,各因素影響的主次順序為:A>C>B。在干物質方面,因素C肥料組合對干物質含量的影響差異顯著,因素A品種、B地膜對結果影響差異極顯著,各因素對干物質影響的主次順序為:A>B>C。維生素C及還原糖含量影響的變化規律類似,B地膜對維生素、還原糖的結果影響顯著,A品種與C肥料組合對結果的影響均為極顯著,各因素對結果影響的主次順序均為:A>C>B。在蛋白質方面,因素B地膜、C肥料組合對蛋白質含量的影響差異顯著,因素A品種對結果影響差異極顯著,各因素對蛋白質影響的主次順序為:A>B>C。

研究結果表明,馬鈴薯的品種在品質中起決定因素。T5處理下馬鈴薯的淀粉、干物質、VC含量最高,表明增施微生物菌劑有助于提高馬鈴薯的淀粉、干物質與VC含量,T4處理下馬鈴薯的蛋白質含量最高,T7處理下馬鈴薯的還原糖含量最低。因淀粉、干物質、維生素C、蛋白質含量越高,則馬鈴薯的品質越優,還原糖含量越低,則馬鈴薯的品質越優,故綜合最優組合均為A2B3C3,馬鈴薯品質最優組合為T5組合,即種植渝萬薯18號,覆蓋白膜,施用有機肥(500 kg/667 m2)加復合肥(40 kg/667 m2)和微生物菌劑(哈次木霉菌灌根)。

3" 討論與總結

在產量性狀方面,地膜與肥料組合對單株塊莖數的影響不顯著,但對單株塊莖重和商品薯率的影響極顯著,這與宗洪霞等的研究結果基本一致[9]。品種對單株塊莖數、單株塊莖重和商品薯率的影響極顯著,徐茜等的研究也表明,單株塊莖數、商品薯數比及商品薯重比是品種的固有特性,品種是決定性因素[10]。在本試驗中,單株塊莖重與商品薯率的表現一致,影響因素的順序為:A>C>B,T3處理下的單株塊莖重和商品薯率最高,即A1B3C3組合。這說明費烏瑞它品種的單株塊莖重與商品薯率最高,同時覆膜和增施微生物菌劑可以提高馬鈴薯的單株塊莖重與商品薯率,這與前人的研究結果相似[11-12]。

在產量影響方面,不同品種、地膜與肥料組合對馬鈴薯的產量影響均為極顯著。研究結果表明,地膜與肥料組合均可提高馬鈴薯產量,而增施微生物菌劑時,產量達到最高,這與李衛東等的研究結果基本一致[13]。李京東等認為,黑色覆膜的增產效果最為明顯,這與本試驗結果相符[14]。本試驗中,T7處理下的產量最高,各因素對產量影響的主次順序為:C>A>B,肥料組合對產量的影響最大,產量隨著微生物菌劑的增施而增加,對產量起主導作用,因此最優組合為A3B1C3。

在品質影響方面,各因素對品質的影響均顯著。淀粉、干物質、維生素C、蛋白質和還原糖含量主要受品種影響。研究結果表明,增施微生物菌劑能夠為馬鈴薯提供足量的營養元素,從而改善品質,這與前人的研究結果一致[15-16]。許國春等研究發現,黑膜覆蓋處理下的淀粉和維生素C含量最高[17],這與本研究結果不一致,可能與本試驗所用品種及肥料組合因素有關。結果表明,在不同地膜與肥料組合下,不同品種的馬鈴薯品質各有優異。因此,選擇適宜的地膜與肥料組合可以改善馬鈴薯的品質。

參考文獻 :

[1] 魏延安. 世界馬鈴薯產業發展現狀及特點 [J]. 世界農業, 2005(3): 29-32.

[2] 曾凡逵, 許丹, 劉剛. 馬鈴薯營養綜述 [J]. 中國馬鈴薯, 2015, 29(4): 233-243.

[3] 盧肖平. 馬鈴薯主糧化戰略的意義、瓶頸與政策建議 [J]. 華中農業大學學報(社會科學版), 2015(3): 1-7.

[4] 黃振霖, 歐建龍. 重慶市馬鈴薯產業發展與主食化建議 [J]. 南方農業, 2017, 11(28): 94-95, 104.

[5] 劉保國, 白潔, 黃振霖. 重慶市馬鈴薯產業發展現狀與建議 [J]. 南方農業, 2013, 7(S1): 1-4.

[6] 高家旭, 姚朝富, 王文華, 等. 重慶開縣地區早熟高產馬鈴薯新品種篩選試驗研究 [J]. 現代農業科技, 2015(4): 100, 108.

[7] 羅琴. 微生物肥料研究現狀及發展趨勢分析 [J]. 現代農業科技, 2019(12): 166, 168.

[8] 張淑敏, 寧堂原, 劉振, 等. 不同類型地膜覆蓋的抑草與水熱效應及其對馬鈴薯產量和品質的影響 [J]. 作物學報, 2017, 43(4): 571-580.

[9] 宗洪霞, 李保證, 肖波, 等. 不同密度和肥料對彩色馬鈴薯‘紅美’主要性狀和產量的影響 [J]. 中國馬鈴薯, 2021, 35(4): 334-340.

[10] 徐茜,黎華,伍勇,等.密度和肥料對馬鈴薯‘渝馬鈴薯3號’主要性狀及產量的影響[J]. 中國馬鈴薯,2016,30(6):341-348.

[11] 張志成, 林團榮, 王丹, 等. 不同施肥處理對馬鈴薯產量和品質的影響 [J]. 北方農業學報, 2022,50(2): 47-52.

[12] 張成玉. 不同覆膜栽培對馬鈴薯產量的影響 [J]. 農業工程技術, 2022(26): 27-27, 29.

[13] 李衛東, 陳永波, 黃光昱, 等. 生物有機肥和微生物菌劑對馬鈴薯產量和品質的影響 [J]. 湖北農業科學, 2013, 52(19): 4597-4600.

[14] 李京東, 張劉東, 陳晨, 等. 不同顏色覆膜對土壤溫度、馬鈴薯生長及產量的影響 [J]. 農業工程, 2021,11(7): 127-132.

[15] 章孜亮, 李婧, 高俊, 等. 不同微生物菌劑在馬鈴薯種植中的應用效果 [J]. 現代化農業, 2023(12): 23-25.

[16] 馬亞君. 微生物菌劑對不同施肥處理馬鈴薯產量和品質的影響 [D]. 臨汾: 山西師范大學, 2020.

[17] 許國春, 羅文彬, 李華偉, 等. 地膜與稻秸覆蓋對冬作馬鈴薯產量和品質的影響及其抑草效應 [J]. 中國農學通報, 2021, 37(4): 13-18.

(責任編輯:敬廷桃)

收稿日期:2024-01-05

基金項目:重慶市農業農村委科企聯合體項目(2021-2024);重慶市農業農村委員會項目(CQMAITS202303-10)。

作者簡介:黃怡(1997—),在讀碩士,主要從事作物栽培與育種研究。E-mail:1358301383@qq.com。

*為通信作者,E-mail:xuq3826@163.com。