閩侯縣農產品區域品牌發展現狀問題及對策

摘 要 區域品牌的打造是帶動鄉村振興、推進生態文明建設的重要抓手,是顯現區域高質量發展的重要方式。對福建省閩侯縣農產品區域品牌發展背景進行分析,認為閩侯縣作為農業大縣,在區域品牌的打造上,雖有地理和資源優勢、產業基礎,但仍處于前期階段,存在缺乏規劃性與系統性、品牌缺乏層次和運營主體、品牌體系未形成、龍頭企業的帶動性弱和人才斷層等問題,通過區域品牌建設案例分析,提出了優化產業結構,構建運管基礎;立足生態實踐,促進產業融合;加強品牌宣傳,構建營銷渠道等對策和具體的保障措施,為閩侯縣區域品牌打造提供借鑒和參考。

關鍵詞 農產品;區域品牌;鄉村振興;福建省閩侯縣

中圖分類號:F323.5 文獻標志碼:C DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.13.030

福建省閩侯縣在《2023中國縣域經濟百強研究》發布中位列第48位,作為“八閩首邑”,悠久的歷史和遼闊的地理分布,為閩侯縣的發展帶來了強勁的動力。隨著生態文明建設的逐步推進,作為工業強縣、農業大縣,如何推進農產品區域品牌的建設,對全面推進鄉村振興、加快農業農村現代化進程具有重要意義。

1" 發展背景分析

1.1" 廣泛的地理優勢和優質的產業基礎

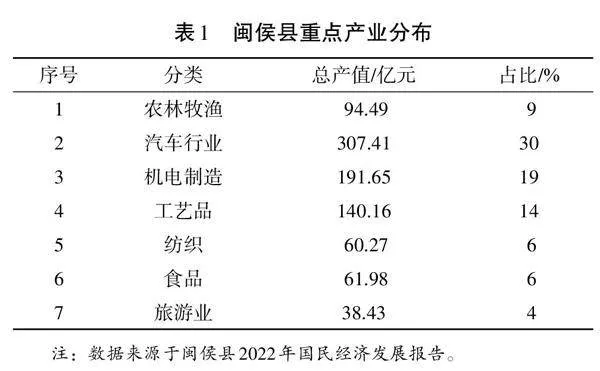

閩侯縣域按行政劃分為1個甘蔗街道,8個鎮(白沙鎮、南嶼鎮、尚干鎮、祥謙鎮、青口鎮、南通鎮、上街鎮、荊溪鎮),6個鄉(竹岐鄉、鴻尾鄉、洋里鄉、大湖鄉、廷坪鄉、小箬鄉),常住人口近100萬人,其中大學城師生群體占比近20%。2022年區域生產總值約1 009.20億元,各重點產業分布見表1。

閩侯縣近50%的經濟產值來自于汽車、機電制造,補足其他支柱產業的發展動力是可持續發展的重要方向。區域品牌的打造是構建一二三產業融合,串聯農業、旅游業、食品加工業及包裝、展示(紡織、工藝品)的重要手段,是建立完善的全產業鏈、推動各個行政區域融合發展的有力抓手。

1.2" 充沛的區域品牌打造潛質

區域品牌的打造包括以區域先天優勢帶來的差異化、專屬性強的個性品類,如鹽池灘羊、西湖龍井;以區域公用品牌的文脈為依托打造的文化特色顯著的品牌,如麗水山耕、武夷山水;以地理標志產品的命名與政府背書打造的區域品牌群,如涪陵榨菜、天府源。

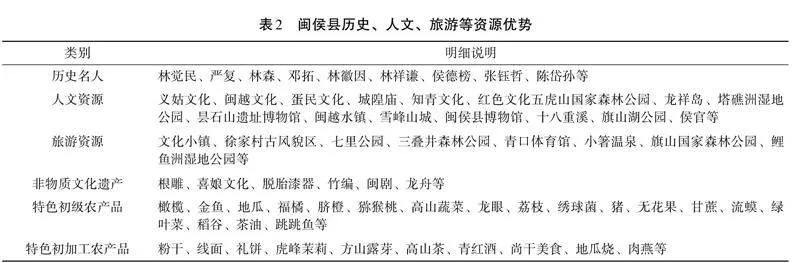

閩侯縣擁有超1 400年的歷史沉淀和豐富的歷史、人文、旅游資源基礎(見表2),為區域品牌打造提供了豐富的衍生空間和承載空間,為產業鏈的延伸提供了豐富的條件。

1.3" 鄉村振興示范帶,帶動區域品牌的起步

近年來,閩侯縣立足“一村一品”,以產業帶動鄉村振興和區域品牌的打造,截至2023年底,形成了2個全國農業產業強鎮(橄欖、金魚)、3個現代農業產業園(橄欖、茶葉和臍橙)、1個優勢特色產業集群(生豬)、10個省級“一村一品”專業村、18個市級“一村一品”專業村。以區域劃分形成了1+5個鄉村振興示范帶:“1”是以五虎山、龍祥島區域為依托的祥謙生態文明實踐教育基地,“5”分別是,以千億汽車小鎮為依托的青口產城融合示范帶;以大學城為依托的“數字賦能”上街示范帶;以曇石為底的“科技賦能”荊溪示范帶;以生態農業為依托的白沙鄉村振興示范帶和以農旅融合為依托的鴻尾鄉村振興示范帶。

在區域品牌政策保障上,2014年3月出臺商標注冊激勵政策;2016年6月出臺工藝品業扶持獎勵政策,同年出臺知識產權激勵政策;2019年7月出臺畜牧業發展5年規劃;2022年7月閩侯縣市場監督管理局與閩侯縣農業農村局聯合設立橄欖產業商標品牌指導站,同年8月出臺金魚扶持5條措施;2023年1月出臺閩侯縣非物質文化遺產系列政策,同年4月出臺食用菌扶持政策。

在區域品牌打造上,以“閩侯這么近,那么美”為公共品牌,形成1個區域品牌“閩侯菜丫好”、2個地理標志(福州金魚、福州橄欖),2個馳名品牌(東南汽車、海源)。

2" 存在的問題

區域品牌建設是實現產業振興、推進可持續發展、形成產業集群形象的重要保障,以“立足一個資源、圍繞一個商標、帶動一個產業、富裕一方農民”為基本指標。現階段,閩侯縣區域品牌的打造還存在以下問題。

2.1" 缺乏規劃性與系統性

閩侯縣區域品牌打造缺乏戰略規劃和頂層設計,無法形成品牌聚力和遞進式成長。區域品牌主要以政府+協會的方式推進以點帶狀的品牌發展,尚未形成自上而下的驅動體系。在品牌打造基礎上,地理標志及認證仍處于較匱乏狀態。鄉村振興示范帶多點式發展,并未促成農產品有標志性露出。

2.2" 區域品牌缺乏層次和運營主體

區域品牌的層次有市級品牌+縣級品牌+企業品牌,閩侯縣雖然有金魚、橄欖兩個突出品牌,但均以市級品牌輸出,對縣級集群品牌的形成缺乏帶動性和標志性,且目前上述兩個品牌均為協會擁有,“閩侯菜丫好”為政府所有,人才、渠道和運營的匱乏,導致品牌雖有注冊,管理卻缺少系統性、常態化的輸出和場景互動,導致品牌影響力弱。

2.3" 區域品牌體系尚未形成

區域品牌的打造是一個漫長的過程,需要從規劃、扶持政策、認證、生產(種植)標準、包裝體系、品牌準入標準、品牌保護、宣傳推廣等多方面進行統籌考慮,目前閩侯縣區域品牌仍處于初步階段。

2.4" 龍頭企業的帶動性弱

由于缺乏龍頭企業政策支撐,閩侯縣主要支柱產業仍呈現集群性不足、區域內惡意競爭的局面。鼓勵龍頭企業發展,引導中小經營主體與高知名度商標經營主體通過定牌加工、商標許可使用等形式加強分工協作,拓展延伸產業鏈,形成規模效應實現產業鏈的建立,是從單打獨斗到形成拳頭產品的重要手段。

2.5" 人才斷層

目前鄉村振興帶的打造多依托社會力量或集體合作社,高端人才和系統指導的匱乏,導致推進過程中缺乏科技性、技術性等附加值。閩侯縣有豐富的大學師生群體,需充分調動人才資源和高新技術優勢,推動區域品牌的建設。

3" 區域品牌建設案例分析

3.1" 全品類發展模式

全品類發展模式以成都“天府源”品牌為例。2015年四川省成都市人民政府在頂層設計上明確建立“市級公用品牌+ 縣級區域品牌+ 企業自主品牌”的品牌體系,印發《關于加強農業標準化品牌化建設的意見》,重點圍繞標準化基地建設、標準化生產管理、標準化認證、質量溯源體系、品牌體系、品牌營銷、品牌企業培育7大方面,21大拆解項,由分管副市長、副秘書長召集,涉及市、區、縣及電臺、國企共計23個相關責任體;在區域品牌運營、管理上,2016年7月發布市級區域品牌“天府源”,同年成立一家獨立品牌運營策劃公司負責品牌的管理、運營;2017年2月成立由分管領導做組長、15個單位、1家國企做組成員的“天府源”品牌推進工作領導小組。在區域品牌強化上,以政策和資金鼓勵各區(市)縣打造縣級農產品區域品牌;在區域品牌聚集力上,發布區域布局8年規劃、農產品加工產業9年規劃,通過調整農業結構、培育龍頭企業帶動產業集群和以基地為代表的規模化生產;在區域品牌宣傳上,發布《成都市人民政府關于加強農業標準化品牌化建設的意見》等若干政策,利用自身強勢的會展經濟和“一帶一路”政策的區位優勢,實現走出去、引進來的目標。在此過程中,天府源運營主體——成都市天府源品牌策劃有限公司成立,涵蓋標準制定與把關、品牌營銷、產品開發、媒體宣傳、活動執行、創意輸出全方位的品牌運營、管理體系。成都的案例是中國逐漸興起區域公共品牌全品類建設的代表,政府深入主導、國企全方位運營、強勁的會展經濟、持續的支持投入是全品類型品牌勢能和價值得以形成的核心保障。

3.2" 單品類發展模式

單品類發展模式以鹽池灘羊為例。2003年6月寧夏鹽池縣被授予“中國灘羊之鄉”,2005年注冊國家地理標志,隨后的10年,商標和地理標志產品的保護成為重點。2009年鹽池縣委、縣政府出臺《關于加快灘羊產業發展的扶持意見》,明確灘羊產業為鹽池區域品牌發展的“1號”產業;2015年對品牌核心價值進行明確,發布《鹽池灘羊品牌戰略規劃》;2016年鹽池灘羊肉列席G20杭州峰會國宴。但隨著品牌力的形成,公地悲劇和搭便車行為逐漸凸顯。為引導產業的健康發展,2017年鹽池縣成立寧夏鹽池灘羊產業發展集團有限公司,啟動在灘羊標準體系、質量追溯、品牌保護等關鍵環節的管理,同時鹽池灘羊開啟標準化發展,采用“企業+協會+農戶”的模式,由灘羊集團成立覆蓋全產業鏈的8家社會化服務分公司,與灘羊協會協作,就縣域內灘羊產業鏈上的主體和資源進行整合,制訂了含灘羊飼喂、屠宰、加工等在內的27項標準。在品牌法律制度的保護上,灘羊協會針對擅用“鹽池灘羊”字樣、制假售假公司,嚴格加以打擊,并聯合高校完成《地理標志產品鹽池灘羊》(DB64/T 1545—2020)地方標準的修訂工作。至此,鹽城灘羊的標準體系建立成型。

4" 發展對策

4.1" 優化產業結構,構建運管基礎

4.1.1" 確立多級、立體的區域品牌架構

基于閩侯縣目前農產品地理分布廣泛、品種差異化明顯、各區域發展不一、缺乏統一動作、產業集聚性不足,但又同時存在歷史久遠、產業底蘊深厚、可鏈接資源廣泛的特點,以縣級全域區域品牌形象+多種單品類區域品牌+企業品牌的模式,構建區域品牌的發展體系。具體包括:

1)立足市場需求和全縣農業的資源稟賦和特色優勢,針對全縣農產品品牌及產業鏈進行全面梳理,制定閩侯縣農產品區域品牌建設的總體目標和5年戰略規劃,優化調整農產品區域規劃布局,明確不同區域重點發展的品種和產業,為區域品牌的發展明確方向;

2)確定區域全類品牌商標及名稱,創建對應的VI符號系統、價值體系、策略體系、品牌推廣體系等,實現包裝溢價和品牌迭代;

3)根據農產品品類、產業聚集程度、差異化特征、產業鏈鏈條完整度、基地發展情況及品牌認知度等,梳理各品牌三級發展矩陣,并針對性地提出對應的發展計劃和策略,為閩侯縣品牌農業發展提供有效的品牌戰略與分步行動指南。

4.1.2" 成立專班工作小組,明確發展資金歸口

以政府為主導,成立專班小組。分管領導統籌,農業局和市場監督局、鄉村振興局為主體,融合財政局、發改局、工信局、文旅局、市場監管局、食藥監局、商務局、林業局、宣傳部、旅發中心、教育局、稅務局、對外貿易經濟合作局、供銷社、縣屬國企1家、供銷社國有運營公司1家、省農業科學院,分別從品牌發展戰略及相關配套政策制定、建立產品準入標準及產品質量安全溯源檢測體系、品牌商標注冊與保護和商品流通環節監督檢查、品牌食品安全監督管理綜合協調、品牌運營、網點建設及進駐、文旅融合、科技研發和人才培訓工作、指導校園采購等多維度進行配合,打破區域品牌打造過程中組織壁壘。

梳理政府在“三農”投入、品牌建設等相關方面的各種資源,將發改、商務、農業、財政等端口的資源進行統籌,統一歸口至農業管理部門和相應建設責任主體,形成合力。運營主體選擇上,由縣屬國企作為運營主體,推進全域類品牌推廣,制定品牌融入標準和運營計劃,積極推進單品類品牌融入全域品牌;作為標準審核和品牌指導單位與協會、村集體協同推進品牌建設;通過設定溯源、質量標準,提高區域品牌的價值。

4.1.3" 構建多層次標準+認證服務平臺

以市場需求和產品特點為出發點,制定標準+認證的區域發展進程。

1)在生產端標準制定上,前期采用政府主導、協會輔助、集體合作社征集、市場求證的模式,成立標準研制小組,制定基地標準化評價體系,并明確標準化生產指導意見;

2)在產品申報端,協助重要品牌開展地理標志、馳名品牌認證。推進各品類開展“綠色食品”“有機食品”等三品一標認證。建立產品生產溯源系統,并積極推進各品產品在“一品一碼”平臺開展追溯登記品質量標準;

3)在監督端,配置檢驗檢測機構,設置標準審核環,以評審專家組工作組,開展標準化產品質量認證,對農藥殘留、營養成分等指標進行嚴格檢測;

4)在成果轉化端,主動對接涉農高校院所和專業團隊,積極引進農業科技成果,建設規模化、標準化農業科技示范基地。廣泛開展技術培訓、技術指導、技術咨詢等科技推廣服務,推進產業與科技一體化發展;

5)在品牌生態系統端,前期采用政府指令性,制定集體商標、證明商標管理辦法,明確品牌使用申請流程,后期逐步引入技術服務、賦權等服務型制度,提升多元主體的積極性,帶動區域品牌的共創。

4.2" 立足生態實踐,促進產業融合

區域品牌的打造,不是簡單的地理名稱+產品,需要立足核心差異化和優勢產業。閩侯縣自北向南具備豐厚的自然、歷史資源,有擁有千年古剎,禪宗祖庭雪峰寺的雪峰山城;有福建海洋文化的搖籃,千年文明遺址曇石山;有福州起源,千年古村落侯官村;有全閩二絕之一的旗山國家森林公園;有媲美桌山,作為“三個自然”發源地的五虎山;有閩江口珍貴濕地塔礁洲等,閩侯縣悠長的歷史是珍貴的燙金名片。將生態踐行與歷史厚重底蘊進行疊加是閩侯縣區域品牌發展的重要指導方針。

1)延伸產業鏈,構建多重展示場景。不同于以鄉鎮命名的品牌打造方式,以珍貴的自然資源背書,將閩侯縣全品類區域品牌融入生態保護與旅游開發中,形成多維的品牌展示場景,使區域品牌具有生命力。以“武夷山水”為參考案例,以主導產業為核心,推進多個示范基地、建立以品牌展示館+示范帶+供銷社點的形式,形成多層級、網格化分布矩陣;以區域為輻射構建完整的供應體系,構建分揀、包裝、冷藏、保鮮與倉儲、初級加工、物流配送于一體的上下游產業鏈,實現產業鏈的延伸,推進多個鎮級物流集散地和商貿中心的形成,推動各板塊經濟的均衡發展。

2)充分挖掘各自然區域內優勢產業、非物質文化遺產、人文特色、古村落開發,為品牌賦予多維呈現方式,在產業鏈增加“泛”概念,實現多產融合的局面。閩侯縣優勢資源目前仍處于初步開發階段,配合資源的開發進度,形成特殊區域品牌的同時,帶動周邊衍生品的主題開發,形成具有特色的旅游線路、住宿空間、休憩打卡點、茶主題、主題節日等產品。

3)通過相關利益者聯盟,整合品牌運營公司、協會(龍頭企業),推動品牌運營公司+協會(龍頭企業)+村集體(基地)+村民的模式,實現品牌共建、利益共享,進而推動區域閑置土地流轉和投資導入和人才結構更新,提升規模效應,形成區域發展的持續動力。

4.3" 加強品牌宣傳,構建營銷渠道

在產業融合的發展背景下,以走出去、引進來,分期開展品牌宣傳和渠道構建工作。

4.3.1" 營銷體系的構建

1)以政府引導、國企主導、廣泛整合為模式,通過區域品牌+農產品節日+非遺文化+旅游+美食為主要活動框架,推進線下品牌館、供銷社旗艦店、體驗點專柜的打造;

2)推進線上公用品牌形象的建設,利用京東、淘寶、阿里巴巴等線上渠道,打造線上體驗館,開展直播、網絡專場、云上探店、線上農展會等系列營銷活動;

3)融入區域元素,打造多維系列周邊和形象代言,將品牌擬人化,配合各類展廳,推動品牌宣傳感知力。

4.3.2" 品牌宣傳4維力構建

1)渠道影響力。通過調動縣域宣傳渠道,在各地LED屏、戶外高炮、公交站臺、遇見閩侯、公共交通車身、酒店、景區、社區道閘等全面覆蓋品牌推送;拔高品牌定位,通過省、市傳統媒體、線上媒體矩陣,推廣品牌;借助政府官方領導代言、KOL跑腿實勘、專家論壇、網紅達人體驗等方式,帶動話題熱度,實現短期內在全領域范圍的關注;

2)活動感染力。結合節氣、重大節日,根據優勢資源特點和文化屬性,差異化持續造節。例如依托五虎山帶來徒步、露營、音樂等主題節日,依托龍祥島濕地群帶來采摘、農耕、疍民等主題節日,依托雪峰山城的杜鵑、禪宗、豐收等主題節日等。通過用區域品牌冠名的方式,在閩侯縣域內設定12個大節日、N個小互動活動,帶動全城對品牌的認知;

3)協同參與力。以培育一批、成熟一批的方式,帶動協會、當地居民主動參與品牌成長。針對基地數量、產品質量、品類、網紅數量、技術達人數量、社區互動數、銷售金額等多方位設定評價體系,對各板塊設定成長積分。通過比學趕超,帶動品牌的認可度;

4)品牌成長力。鏈接話題,通過時政熱點、流量名人、大型會展、國際會議,讓名人背書、成為國際會議(博鰲論壇、G20 等)特供或指定品牌,實現品牌借勢成長。

4.3.3" 開展走出去、引進來系列行動

1)啟動全國巡展,以區域內貿易往來數據進行大數據分析,梳理品牌走出去的多步計劃,針對性啟動巡展,巡展的方式可借助各類展會、賽事、電影宣傳、美食欄目、叢書發布等形式進行跨城市整合;

2)成立品牌聯盟,參考閩寧合作的模式,采用結對子的辦法,與重點城市開展旅游交流、區域品牌的互動,實現產品空間置換,深入推動走出去行動;

3)開辦海上絲綢之路的展廳,匹配支柱產業(汽車、金魚、工藝品等)的銷售特點,將區域品牌融入海絲元素,通過海外展廳的開辦,帶動全域產品的銷售;

4)推動國際認證,以品牌工作組平臺為依托,積極推動歐盟認證、美國標準認證等。結合海外航班,在國際商超開展品牌輸出。

4.4" 保障措施

4.4.1" 全方位政策支持

在品牌培育上,針對重點品牌,分別制定發展規劃和指導辦法,深入基層加強解讀與培訓;同時針對基層存在的痛點、難點制定行動指南;在區域品牌和產業集群促進上,針對閑置農田、房產的流轉、業態調整,出臺相應的管理辦法;在推進農民工回流、創業上,合理降低金融放款審批難度,設立農村產業發展基金,減少審批流程,從根本上解決農村資產抵押難、貸款難的局面。

4.4.2" 多層次激勵模式建立

在生產端,針對達標基地、龍頭企業、新型生產標準、科技研發等方面設定獎勵機制;在認證端,鼓勵產品開展三品一標、建立行業標準、發明專利、國外認證等方面設定獎勵機制;在運營端,針對基地帶動、活動開展、品牌宣傳、營銷評估等方面設置補貼與獎勵;在參與端,針對表現突出的地方政府、個人、團隊設定獎勵;在促銷端,設定推介、開店獎勵。通過品牌發布會、政策解讀等方式,帶動全民推介,形成拳頭營銷,推動區域品牌的知名度。

4.4.3" 陪伴式人才引進計劃

充分借助高新區、大學城的技術、人才優勢,通過科技企業與重點品牌,學校與地方鎮政府,人才與企業、村集體等認領的方式,建立陪伴式菜單服務清單,實現品牌發展向縱深發展。針對區域品牌發展全流程上的重要環節,出具完備的百問百答。與高校對接,通過志愿者培訓、考核、上崗的方式,設立咨詢熱線和專業問題處理團隊,實現產業鏈條的完整閉環。

參考文獻:

[1] 程虹,喬怡迪,覃美華.區域公用品牌:對基本概念的理論研究[J].宏觀質量研究,2023(2):1-11.

[2] 杜興端,陳春燕,李曉.成都市農業品牌發展研究[J].四川農業科技,2017(9):5-7.

[3] 馮蛟,虎娜娜,王文萱.從“有名”到“有價”:“鹽池灘羊”區域公用品牌的成長[J].清華管理評論,2023(3):116-124.

[4] 魏志偉,孟化.論農產品區域公用品牌建設的五個關鍵問題[J].現代營銷(學苑版),2021(7):96-97.

[5] 趙宇軒,劉揚,孫正.政府角色論視角下農產品區域公共品牌保護研究——以“武安小米”為例[J],山西農經,2021(21):109-110,113.

[6] 亢曉昉,杜鑫.農產品區域公共品牌創建與維護策略研究[J].商業經濟,2021(9):128-130.

[7] 全國區域品牌發展指數項目課題組,南平,程虹,等.我國區域品牌發展指數框架模型構建研究[J].中華商標,2019(5):33-41.

(責任編輯:敬廷桃)

收稿日期:2024-02-27

作者簡介:陳茂莉(1987—),在讀MBA,經濟師,主要從事文旅開發、鄉村振興。E-mail:1062808640@qq.com