穿經走緯,織就四十余年夏布人生

人,在技藝傳承中起著不可或缺的作用。有史以來,中華大地的民間文化就是憑借著一代代手藝人的堅守和傳承才得以流傳保存下來。人類一邊前進,一邊把它創造的精神財富留在遺產里。

同樣,雙林夏布織造技藝的傳承,正是得益于雙林鎮一代代手藝人的保護和堅守。一批批“行走”在麻線經緯里的手藝人,是雙林夏布織造技藝傳承至今的重要原因。他們發揮出雙林鎮得天獨厚的自然環境優勢,種植苧麻、家家織麻、漂漿刷布。

在雙林,非物質文化遺產傳承人是守護和傳承夏布織造技藝的關鍵人物,他們是文化傳統的守護者和代表,擁有獨特的知識和技能,促進了不同文化之間的對話和交流,推動了夏布文化的當代發展;夏布商則保持了夏布的現代商業價值和經濟活力,通過市場模式為當地經濟帶來收益,從而助推夏布傳承發展;而雙林鎮家家戶戶的民間手藝人則是通過口述、示范和實踐等方式將知識、技能和價值觀念代代相傳,確保文化遺產得以保存和延續。

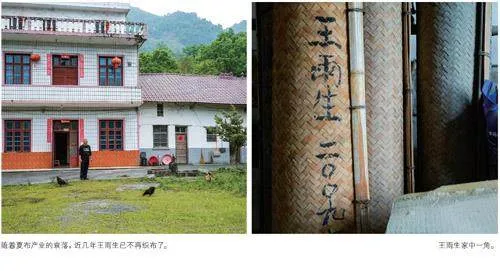

沿著雙林鎮下院布里村的主干道步行百余米,再穿過一片干凈的水泥地,就能看到夏布織造技藝江西省級代表性傳承人王雨生的家。步入這幢3層樓的房子,在一樓的陳設布置中很難發現夏布的身影,直到到了頂層置物間,才仿佛打開了王雨生夏布世界的大門:上漿刷、織布機、筘板……王雨生對夏布織造工具如數家珍,拿起來仿佛又回到了織布的瞬間。他已經很久不做夏布了,但仍然保留著許多制作夏布的物件,這是四十余年織布經歷留給他無法抹去的烙印。

一輩子只做一門手藝匠心守護夏布傳承

出生于1962年的他,在十幾歲的年齡就開始做夏布了。事實上,王雨生家中祖祖輩輩都會制作夏布,傳至王雨生已是第五代了,稱得上“夏布世家”。年幼的他跟著父親學習苧麻種植、材料采集、原料加工和夏布制作,初步掌握了夏布制作技藝。1984年退伍回來后,恰逢夏布生產鼎盛時期,雙林鎮的夏布制作模式也由之前的集體生產轉變為“下放到戶”自己制作,主要制作蚊帳產品。沒有過多猶豫,王雨生也投入到夏布生產的行列之中。那時的他3天可以制作出一匹夏布,每匹夏布能夠賺3元。到了上世紀90年代,大部分夏布由內銷轉為了出口,售往韓國等地,王雨生也一直活躍在火熱的夏布生產之中。

就這樣,經過幾十年的實踐,王雨生掌握了過硬本領,對夏布制作技藝流程和幾十道工序了然于胸,尤其是其刷布技術堪稱一流,對刷漿的配置也有獨特方法。王雨生所制作的夏布光滑、柔順、平整,曾于2011年獲“雙林鎮夏布技藝大賽”一等獎。因其產品廣受歡迎,曾創造一年制作300匹夏布的紀錄。此外,王雨生還牽頭成立了雙林夏布手工藝協會,授徒百余人。他還積極參與夏布展示宣傳,在2011年組織開展“首屆夏布文化旅游節”等。2016年12月,王雨生被認定為江西省夏布制作技藝第三批省級非遺代表性傳承人。

經緯絲絲不輟 機杼聲聲不息

“以前那個時候,雙林每一個人都會種麻做布。”自王雨生有記憶開始,機杼穿梭絲線的聲音便縈繞耳畔,這是他最熟悉的旋律。麻織品清幽的香氣縈繞周身,此后一生都未散去。像王家這樣世代從事夏布織造的家族過去在雙林鎮并不少見。上世紀80年代末、90年代初是雙林鎮夏布產業的鼎盛時期。“那時候一個村一晚可以收到上萬匹夏布,幾乎每個人都會做夏布。”那時,雙林鎮家家戶戶都有一臺織布機“吱呀吱呀”地響,織線在村民手中穿梭。

這樣濃厚的夏布織造氛圍和環境,造就了一批批技藝純熟的夏布守護者和傳承者,保護、傳承和發展著夏布織造技藝這一文化遺產。楊元生便是雙林鎮第一位江西省夏布織造技藝的省級非遺代表性傳承人,出生于1941年的他做了一輩子夏布。楊元生祖祖輩輩都熟知夏布制作傳統技藝,因此,他自小就跟隨著父親學習夏布制作,逐漸成為當地頗有影響的刷布技術能手。隨著時間推移,雙林鎮又新添了省級非遺代表性傳承人王雨生和市級非遺代表性傳承人李茍生。在一位位非遺代表性傳承人的帶動和引領下,雙林鎮的夏布織造技藝得到了進一步的傳承與發展。

隨著工業化的發展,夏布產業逐漸走向衰落。幾年前開始,王雨生就很少再織布了,因為織布需要很大的力氣來抽梭子,也需要長時間地坐在織布機面前,自己的精力已經不再充沛,且付出與收獲也已不再對等。但王雨生也沒有閑著,他希望能夠教授更多的學徒:“現在雙林鎮上80年代出生的年輕人還略懂一點,‘90后’則完全沒人會做了。擔心自己的手藝以后沒人學了,就失傳了。”

對于傳承問題,王雨生十分擔憂,但他也保有一絲樂觀的想法:有人選擇自動化代替手工,也有人選擇留存技藝的溫度。有人開始去做,便是有了希望。