發電機軸系扭振產生原因分析與研究

【關鍵詞】汽輪機轉子;軸系;扭振;切應力

引言

20世紀70年代,美日等國家相繼發生發電機軸系斷裂的事故,繼而開展了對軸系扭振的研究;我國從80年代以來也陸續開始發生了類似軸系扭振事故,1984年山西神頭電廠因汽輪機快控試驗導致聯軸器對輪的螺栓不同程度斷裂、2008年華能伊敏電廠因串補電容導致的次同步振蕩、2015年直接接入HVDC換流站的神華國能哈密電廠因系統內存在與軸系固有頻率互補的次同步電流,導致三臺機組扭振動作跳閘停機等。依據轉子運動方程我們可以得出轉子的受力情況并進行分析,判斷扭振產生的原因。

一、轉子運動方程

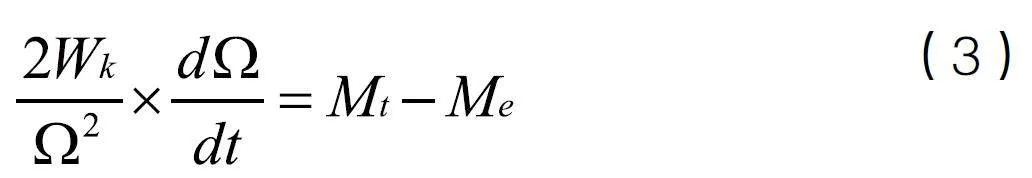

汽輪機葉片通過蒸汽驅動,在轉子上產生原動力,通過大軸帶動轉子勵磁,切割定子繞組,產生電磁功率。原動力、汽輪機的附加阻尼以及轉子在定子有功電流產生的磁場下所受的電磁力矩,在發電機正常運行時應為平衡狀態。由轉子的轉矩應為轉動慣量*機械角加速度,等于機械轉矩減去電磁轉矩。

由轉子動能=?×轉動慣量×機械角速度2 得:

Wk=1/2×J×Ω2(1)

J×α=Mt-Me(2)

可得轉子平衡方程:

∵Mb(轉矩)=Sm/Ω(功率/角速度),取標幺值

Ω:機械角速度,等比于電磁角速度,與極對數相關。

J:轉動慣量;α:機械角加速度;dM:轉矩差值

Mt:機械轉矩;Me:電磁轉矩 Wk:動能轉子動能;Ω:機械角速度

Tj:轉子慣性時間常數,額定轉矩下轉子停頓至加速到額定轉速所需要的時間。

從方程可以看出,機械力矩與電磁力矩失衡是導致汽輪發電機組軸系轉子角速度突變的原因[1]。因蒸汽力矩響應時間一般低于電磁力矩,電氣擾動更容易導致軸系扭振。

二、扭振的危害及產生的原因分析

(一)軸系的扭振現象及危害

1.扭振的現象:汽輪機正常運行時,軸的截面存在一個平衡位置扭角Ф。汽輪機葉片通過蒸汽驅動,在轉子上產生原動力,通過軸系帶動轉子勵磁與切割定子繞組,產生電磁功率。原動力、汽輪機的附加阻尼以及轉子所受的電磁力矩,在發電機正常運行時為平衡狀態。扭振是當力矩平衡被打破,截面扭角Ф偏離平衡位置,并以平衡位置為中心來回轉動的現象。

2.由材料力學Φ= TL/GIp可知,運行中處于平衡態的轉子大軸,在軸長度、極慣性矩及彈性模量一定時(建造成功即為常數),轉角的突變主要來源于傳遞的平衡力矩的突然變化。軸系長度越長,當轉子的轉矩突變,更容易導致單位長度的相對轉角超過許用轉角時,大軸抗扭的能力變差,更易受扭。大軸因扭振產生的損傷,本質是軸系在扭振下所受的應力超出了大軸材料的許用應力,表現為單位長度的相對轉角,大于許用轉角。由切應力公式τ=Tr/Ip=Tmax/Wp 軸截面的最大切應力發生在半徑最大處,也就是軸系表面,這也是扭振發生后大軸表面易出現裂紋的原因。

(二)扭振產生的原因

電氣扭矩的變化是導致扭振的一個重要因素。在汽輪發電機組的運行過程中,電氣系統的狀態會不斷發生變化,比如電磁功率的波動、負載的變化等,這些都會直接影響到電氣扭矩的穩定[2]。當電氣扭矩發生突變時,就會對軸系產生不平衡的力矩,從而引發扭振。汽輪發電機組的蒸汽系統負責提供動力,蒸汽力矩的變化直接影響到軸系的旋轉穩定性。當蒸汽力矩發生突變時,比如蒸汽流量、壓力或溫度的變化,都會對軸系產生額外的力矩,進而引發扭振。

此外,電氣扭矩和蒸汽力矩的同時激發也是導致扭振的一個重要機制。在實際運行中,電氣扭矩和蒸汽力矩的變化往往是相互影響的,它們的變化可能會同時發生,也可能會在不同時間段內交替發生。這種復雜的相互作用使得扭振的產生更加難以預測和控制。

1.力矩的突然變化引起的自由扭振

外界擾動為瞬時擾動時轉子軸系產生的扭振為自由扭振,由于系統的阻尼作用,轉子振幅逐漸衰減直到重新達到平衡。但當瞬時扭矩的變化過大時,會導致汽輪機大軸的疲勞壽命損失甚至直接損壞。

從轉子運動方程的角度來看,擾動的來源主要分為機械側擾動和電氣側擾動兩大類。電氣側擾動往往更為突然和迅速,功率的突變更快,這使得電氣側擾動對轉子軸系的影響更為顯著。實踐也證明,大多數扭振事故都是由于電氣擾動引起的。因此,在預防和控制扭振事故時,應重點關注電氣側擾動的防范和應對。

(1)電氣扭矩的變化

電氣系統故障的突發與切除、輸電線路的瞬時不對稱短路、自動重合閘、甩負荷、快控汽門以及線路的各種切合操作均能對軸系產生瞬態扭矩,激發扭振。

非同期并網,大角度誤合閘,功角過大導致電磁功率沖擊過大,電磁力矩突增。以及發電廠附近或發電機出線端各種短路故障是最為典型的電氣側擾動。特別是電廠附近輸電線路短路時,重合閘對故障的快速切除以及恢復,短時間內反復功率突變,會對軸系產生極大的沖擊。

(2)蒸汽力矩的變化

汽輪機組通過調控汽門進汽量改變發電機出力,為增強電力系統穩定性,快控汽門在機組中被廣泛應用,能夠增加機組的調控響應能力。但快控汽門會使蒸汽力矩急劇突變,與電磁力矩突然失衡,引發扭振。同理,機組高負荷運行中的汽門誤操作誤關閉,也是蒸汽力矩突變的主要原因。

2.持續激勵下產生的扭轉共振

扭轉共振:這是一個在汽輪發電機組中必須高度關注的問題。當外界擾動為持續性的激勵時,軸系會受到強迫扭振的影響。這種持續的激勵不同于瞬時擾動,它會在軸系中產生連續的、有規律的扭矩變化[3]。

對于大型的汽輪發電機組來說,隨著發電機容量的增大,轉子大軸的長度也相應增加。這種長度的增加會導致軸截面積相對減小,從而使得轉子不能再簡單地被看作是一個轉動的剛體。相反,它更應該被視作一個彈性連續體來進行分析。彈性連續體具有自身的固有頻率,這是由其物理特性和結構決定的。當系統中存在交變扭矩頻率,且這一頻率與軸系的某階固有頻率接近時,軸系就會受到強烈的扭轉共振影響。

(1)次同步諧振(SSR)

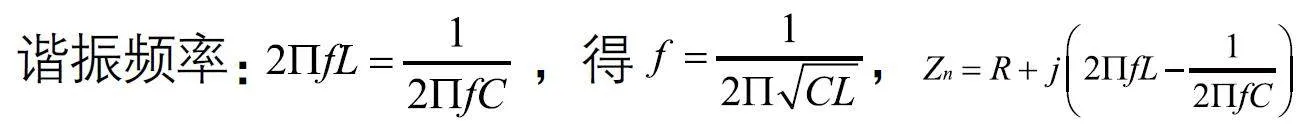

機組軸系扭振與電力系統電磁振蕩相耦合而引起的自激振蕩,大多是輸電線路串聯補償電容引起的。在遠距離輸電系統中,由于線路長度和電阻的存在,常常會導致電能傳輸過程中的損耗。為了降低這種損耗,工程師們常常在輸電線路中采用串聯補償電容的方法。這種電容的作用在于抵消線路中的感抗,從而降低線路負載和能量損失,使得電能能夠更為高效地傳輸到目的地。

然而,在引入串聯補償電容的同時,我們也必須警惕潛在的風險。由于電路中加入了電容,原本簡單的R-L電路便變為了R-L-C回路。這種回路結構在某些條件下可能會激發低于同步頻率的電磁諧振。這種諧振現象就如同在電路中激起了漣漪,它可能導致電流和電壓的波動,甚至可能產生發電機效應。發電機效應是指在沒有外部電源的情況下,電路自身產生電能的現象。

L:發電機,變壓器及線路電感之和;C:補償電容。

因線路補償一般采取欠補償方式,根據諧振方程,欠補償方式下諧振頻率低于工頻頻率。當諧振發生時,會在發電機定子繞組中產生頻率為f的正序諧振電流,該電流在發電機氣隙中感應出頻率為f0-f的旋轉磁場,且旋轉方向與同步旋轉磁場相同。轉子則會受到頻率為f0-f的持續性擾動(通電導體在磁場中的受力),當該擾動頻率與軸系的某階固有頻率接近或相等時,將引起耦合共振,軸系振動幅值將逐步增大。

(2)HVDC引起的次同步振蕩(SSO)

HVDC高壓直流輸電引起扭振的原因與串聯補償電容不同。高壓直流輸電整流環節是電力系統中至關重要的部分,然而其故障可能會引發一系列連鎖反應,對系統穩定性造成嚴重影響。當整流環節出現故障時,電磁功率可能發生突變,進而引發力矩的突變,導致軸系產生自由扭振。這種扭振若得不到及時控制,可能會對發電機和整個電網造成不可估量的損害。

高壓直流整流環節通過精確控制交流電壓的相位來實現整流功能。然而,當發電機受到電網擾動時,交流電壓的相位和幅值都可能發生快速變化[4]。這種變化會直接影響到直流輸電控制系統的調節效果,可能導致直流功率出現振蕩。此時,系統阻尼的特性是發電機是否會產生振蕩的關鍵因素。如果系統阻尼為負,且系統內部構成了一個閉合的反饋回路,那么振蕩現象就可能持續循環,這種現象被稱為次同步振蕩(SSO)。次同步振蕩對電力系統的穩定運行構成嚴重威脅,必須采取有效措施進行預防和抑制。因此,在高壓直流輸電系統的設計和運行中,應充分考慮整流環節的穩定性和可靠性,確保在各種擾動下都能保持電力系統的穩定運行。

結語

汽輪機軸系是電廠設備的核心組成部分,其穩定性直接關系到整個發電系統的安全運行。然而,扭振問題一直是困擾汽輪機運行的一大難題。當汽輪機軸系受到扭振的影響時,大軸可能會發生變形甚至斷裂,這種損害對于電廠設備來說是極其嚴重的,會直接導致機組長時間喪失發電功能,給電力供應帶來嚴重影響。隨著技術的不斷進步,汽輪發電機組的功率也在不斷提高,火電項目越來越趨向于大容量化。例如,660MW、1000MW等大型機組已經陸續投產使用。然而,單機容量的增加在提高能源利用率的同時,也給汽輪機組帶來了新的挑戰。由于大容量機組軸系長度的大幅增加,使得軸系更容易受到扭振的影響。一旦軸系發生扭振,不僅可能導致大軸損壞,還可能對整個機組的安全運行構成威脅。與此同時,電網的結構也變得越來越復雜。這種復雜性和多樣性使得機組在運行過程中更容易受到各種擾動的影響,進而引發扭振問題。對于大容量機組來說,投運前必須對自身所處系統進行深入分析,確定可能導致汽輪機軸系扭振的運行工況。同時,還需要采取相應的抑制措施來保障發電機的安全穩定運行。例如,可以采用SEDC、STATCOM等技術手段來抑制扭振的發生。

參考文獻:

[1] 林酉闊. 考慮電網靈活性的火電廠發電機組軸系壽命評估[D]. 華北電力大學,2018.

[2] 葉海文. 機網協調下汽輪發電機組扭振建模與分析[D]. 華北電力大學,2009.

[3] 鄧小昌, 謝晗, 杜利波, 等. 火電廠大型氫內冷汽輪發電機振動分析及處理[J]. 江西電力,2016,40(12):55-56.

[4] 吳啟緒. 火電廠135MW 發電機轉子滑環車削及碳刷更換調整[J]. 機電信息,2016(12):7-8.