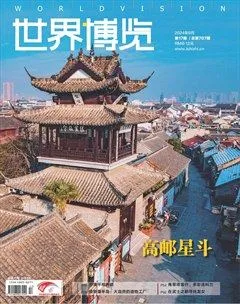

高郵:一枚從秦漢寄出的“郵票”

這是一座因“郵”而得名的城市,與古代郵驛、郵政、古驛站緊密相關(guān),別稱亦作“秦郵”。我們此行的首站,便是追溯汪曾祺創(chuàng)作的種子——高郵汪氏故居。如今老建筑還在,只是“換了人間”。當(dāng)?shù)匮芯客衾蟿?chuàng)作的“汪迷部落”,有位姚維儒先生根據(jù)其作品繪制出《汪曾祺故鄉(xiāng)舊時(shí)足跡示意圖》,從圖上可見(jiàn)汪氏家族當(dāng)年在高郵是旺族大戶。在《我的家鄉(xiāng)》一文中汪曾祺說(shuō),“為什么我小說(shuō)里總是有水?即使沒(méi)有寫(xiě)到水,也有水的感覺(jué)……這是很自然的,我的家鄉(xiāng)是一個(gè)水鄉(xiāng),我是水邊長(zhǎng)大的,耳目之所接,無(wú)非是水。水影響了我的性格,也影響了我的作品的風(fēng)格。”

魯迅研究專家孫郁對(duì)汪先生有個(gè)評(píng)價(jià):“他曾說(shuō)自己是個(gè)儒家,其作品也確實(shí)有儒毅溫和,悠遠(yuǎn)之味。但那不是朱熹的儒家也非馬一浮的儒家,而是經(jīng)歷了五四新文化沐浴的儒家,這中和之音和沖淡之曲,也有對(duì)人性的拷問(wèn)。帶著清靈的爽意,引人到自省的高地去……”汪曾祺先以其小說(shuō)《受戒》《大淖紀(jì)事》聞名全國(guó),此次前往高郵,筆者心心念念想去一睹《大淖紀(jì)事》的事發(fā)之地。小說(shuō)中江南水鄉(xiāng)的自然生態(tài)和風(fēng)俗民情留給世人深刻的印象。

“大淖是一大片水,也指水邊的陸地。這里是城區(qū)和鄉(xiāng)下的交界處。春夏水盛時(shí),是頗為浩渺的。這是兩條水道的河源。淖中央有一條狹長(zhǎng)的沙。沙洲上長(zhǎng)滿茅草和蘆荻。春初水暖,沙洲上冒出很多紫紅色的蘆芽和灰綠色的蔞蒿,很快就是一片翠綠了。夏天,茅草、蘆荻都吐出雪白的絲穗,在微風(fēng)中不住地點(diǎn)頭。”

同樣也是六月一天,筆者由“專業(yè)汪迷”姚維儒先生陪同,探訪了神往已久的大淖。時(shí)值正午艷陽(yáng)高照,一行三人沿著曲徑通幽的小巷,穿過(guò)二條小街七拐八拐來(lái)到了一片灰綠的水面,目光所及遠(yuǎn)遠(yuǎn)地有座小橋立在前面,四周空曠無(wú)人,在陽(yáng)光照耀下前方水面似有淡淡水蒸氣浮動(dòng)。水面比起北京的什剎海要小很多,四周水上也見(jiàn)不到茅草和蘆荻。岸邊鋪著磚石,見(jiàn)不到泥土,更像為城市配套的人工湖,這多少有些令人失望。

回程的路上倒是有了意外收獲,我們順著小巷居然“撞進(jìn)”了汪曾祺的妹妹家。在那條窄窄百米長(zhǎng)的小巷,一間不到10平方米的背陰的小客廳中,汪麗紋和丈夫金家瑜熱情地招待了我們。金先生高高瘦瘦,謙遜平和,汪夫人一頭白發(fā)令人想起慈祥二字。兩位老人一位91,一位84,安靜地坐在簡(jiǎn)陋干凈的舊布沙發(fā)上,墻上掛了一幅汪曾祺放大的黑白舊照。此情此景,頗有時(shí)光倒流之感。從兩位老人那里得悉,上世紀(jì)80年代汪先生回鄉(xiāng)探親時(shí),曾動(dòng)過(guò)落葉歸根的念頭,向當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)申請(qǐng)退還一間祖居小屋以度晚年,遺憾終未如愿。如今一座地標(biāo)性建筑“汪曾祺紀(jì)念館”倒是拔地而起,這一結(jié)果不禁令人唏噓。

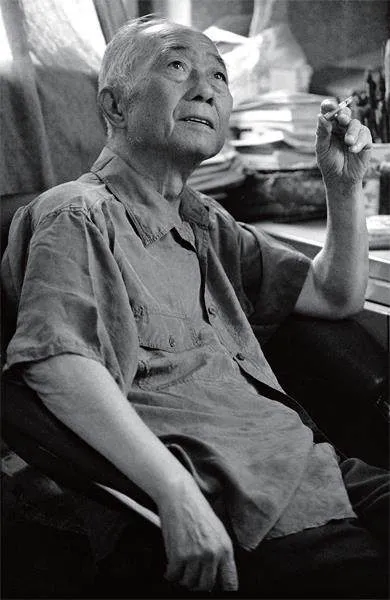

翌日筆者應(yīng)邀參加了熊緯書(shū)先生舊居的掛牌儀式。熊緯書(shū)老人生前是中國(guó)第二歷史檔案館工具書(shū)編輯處副處長(zhǎng),兼江蘇省歷史協(xié)會(huì)理事。老人還在少年時(shí),曾拜山水畫(huà)家黃伯薌為師學(xué)山水畫(huà),青年時(shí)拜北平大學(xué)教授、中央國(guó)畫(huà)館副館長(zhǎng)徐操為師學(xué)書(shū)法山水,后又拜趙元成學(xué)習(xí)詩(shī)詞。抗戰(zhàn)爆發(fā)后,熊先生投筆從戎進(jìn)入國(guó)民黨行營(yíng)公署任張群秘書(shū)(1940年張群任四川省政府主席)。1949年他選擇留在大陸,并上書(shū)建言修史。

“文革”時(shí)期,年近六旬的熊緯書(shū)被下放到高郵張軒鄉(xiāng)興無(wú)大隊(duì),在此地十多年如一日,以書(shū)畫(huà)自?shī)剩允謱?xiě)心,逐步形成了自已特有的書(shū)法風(fēng)格。

熊先生晚年客居高郵,除了研習(xí)書(shū)畫(huà),還收了個(gè)徒弟,在揚(yáng)劇團(tuán)里唱武生的呂居榮。當(dāng)年呂居榮隔三岔五或夾著幾張宣紙,或拎著兩條剛上岸的雜魚(yú)上門(mén)學(xué)字。這像是自春秋時(shí)代便流傳在文人間的古風(fēng)。只不過(guò)孔子那時(shí)流行的束脩牛肉干。這也令人想起當(dāng)時(shí)一樣居住在高郵的汪曾祺,在其《鑒賞家》一文中,講述了畫(huà)家季匋民和鑒賞家葉三因畫(huà)結(jié)緣,成為知音的故事。葉三是個(gè)賣(mài)果子的,他給別人送果子是為掙錢(qián),給季匋民是為了愛(ài)他的畫(huà)。季匋民畫(huà)完了畫(huà),提筆給葉三題了兩句詞:“深院悄無(wú)人,風(fēng)拂紫藤花亂。”

呂居榮在熊先生處每次交過(guò)作業(yè),再領(lǐng)先生畫(huà)好的十幾張小畫(huà)回家去臨,用手臂的肌肉記憶掌握技藝。熊先生百年后,呂居榮四處收購(gòu)老師遺作,并從畫(huà)中意境和題詩(shī)里去找尋老人的精神世界,意欲經(jīng)過(guò)30多年歲月洗禮后,可以與恩師在另一種維度里偶遇、對(duì)話。

熊先生以硯為田,課徒20余載,將一個(gè)地方戲武生,改造成書(shū)畫(huà)人才,更足可見(jiàn)知音難覓。

像是合上一幅文人畫(huà)卷后又開(kāi)啟了另一幅。離開(kāi)熊先生故居,“大居”(呂居榮的別稱)又領(lǐng)我們來(lái)到高郵老城區(qū),拜訪書(shū)法大家楊汝祐先生。楊汝祐是汪曾祺的娘家侄兒。楊先生年近九旬,高高瘦瘦,目光溫和,但握起手來(lái)蒼勁有力。

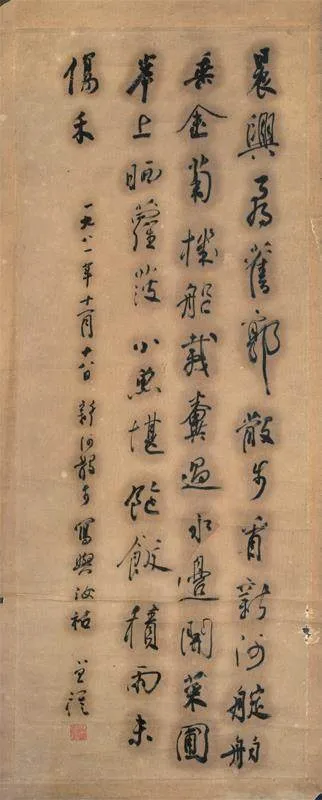

老人憶起在上世紀(jì)80年代初,汪曾祺回鄉(xiāng)探親,與他一家見(jiàn)面敘舊,重逢了母親家的親人。汪先生見(jiàn)到了文雅端莊的侄媳,心情大好的他特意留下一幅扇面“幾生修得到梅花”(楊夫人名叫任俊梅)。在家鄉(xiāng)盤(pán)桓幾日,汪先生為楊汝祐寫(xiě)下一首歸鄉(xiāng)有感的詩(shī):“晨興尋舊郭,散步看新河。錠舶垂金菊,機(jī)船載糞過(guò)。水邊開(kāi)菜圃,岸上曬蘿卜。小魚(yú)堪飽飯,積雨未傷禾。”一派寧?kù)o田園風(fēng)光躍然紙上,讀之令人如臨其境,更可感受到汪曾祺渴望歸鄉(xiāng)之切。

nDkPwS4Dhnp2UpO8f31xrg==

nDkPwS4Dhnp2UpO8f31xrg==

楊汝祐大學(xué)畢業(yè)后分配到了杭州地質(zhì)研究所工作,理工科出身的他偏愛(ài)書(shū)法,一有機(jī)會(huì)便想方設(shè)法參加書(shū)法比賽,隨著時(shí)間推移,眼界寬了,功力也見(jiàn)長(zhǎng)。上世紀(jì)70年代后期,他的行草書(shū)法在展覽中常與沙孟海先生的作品相伴。當(dāng)年一同參展的名家還有吳茀之、禇樂(lè)山等人。楊汝祐先生的書(shū)法似是他的無(wú)心插柳之獲,可其付出的心血卻是旁人所不知的。

我們懷揣著汪曾祺的文學(xué)景觀,按圖索驥,走訪高郵,某種意義上亦可算是“故地重游”。沿途上又有呂居榮、姚維儒以及當(dāng)?shù)匦麄鞑块T(mén)、文聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)和諸多好友相伴,由此才得以見(jiàn)證了傳統(tǒng)文化在高郵的薪火承接。

我更加相信的是,汪曾祺和熊緯書(shū)兩位先生也定能看到,他們身后是不寂寞的。

(責(zé)編:常凱)