《詩經(jīng)》四個(gè)英譯本的翻譯風(fēng)格考察及黃河文化元素翻譯對比分析

【摘要】本文利用語料庫方法,對《詩經(jīng)》的四個(gè)英譯本進(jìn)行了翻譯風(fēng)格及黃河文化元素翻譯的對比分析。通過文本對齊軟件構(gòu)建了簡易語料庫,并運(yùn)用AntConc、Wordsmith6 等工具進(jìn)行了詞匯、句子和語篇層面的統(tǒng)計(jì)研究。研究發(fā)現(xiàn),四位譯者在處理黃河文化元素時(shí)呈現(xiàn)出不同的翻譯特點(diǎn)。類符形符比、詞匯密度等指標(biāo)揭示了譯者在詞匯選擇上的傾向。句子層面分析顯示,譯者對句式結(jié)構(gòu)和修辭手法的處理也各具特色。語篇層面的分析則揭示了譯者在整體布局和文化傳達(dá)上的不同策略。通過對黃河文化元素關(guān)鍵詞的翻譯比較,本文揭示了譯者在傳遞深層文化內(nèi)涵時(shí)的差異。綜上所述,本文不僅深化了對《詩經(jīng)》英譯本的理解,也為今后《詩經(jīng)》的英譯研究及黃河文化的國際傳播提供了有益參考。

【關(guān)鍵詞】《詩經(jīng)》英譯;黃河文化;語料庫;翻譯風(fēng)格;文化交流

【中圖分類號】H315 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A 【文章編號】2096-8264(2024)36-0116-04

【DOI】10.20024/j.cnki.CN42-1911/I.2024.36.034

基金項(xiàng)目:本文系河南省高等學(xué)校大學(xué)生創(chuàng)新訓(xùn)練計(jì)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:202310464066)的階段性研究成果。

一、引言

《詩經(jīng)》是中國最早的詩歌總集,它的英譯本雖早在19世紀(jì)中期,但其英譯研究的歷史卻相對短暫,僅約30年。長久以來,《詩經(jīng)》的英譯研究一直是一個(gè)較為薄弱的環(huán)節(jié)。如今隨著時(shí)間的推移,全球化進(jìn)程的腳步越來越快,人們對《詩經(jīng)》的跨文化理解與傳播需求日益增強(qiáng),這使得《詩經(jīng)》的英譯研究變得尤為重要。

先前的研究主要聚焦于譯本的翻譯目的、譯者風(fēng)格、文化交流等方面。例如,Mary Paterson Cheadle等學(xué)者從哲學(xué)、政治思想等角度探究了龐德英譯版《詩經(jīng)》的特色[1]。而國內(nèi)學(xué)者如范存忠、周發(fā)祥、汪榕培、馬祖毅等[2][8][9][10]則分別從文化交流、海外《詩經(jīng)》學(xué)等角度進(jìn)行了深入的研究。勒菲弗爾與巴斯奈特合著的《翻譯、歷史和文化》[3]標(biāo)志著翻譯研究開始轉(zhuǎn)向文化層面的審視和闡釋。

盡管《詩經(jīng)》的英文翻譯獲得了成功,但仍有一些問題需要進(jìn)一步研究。本文將以《詩經(jīng)》中與黃河文化有關(guān)的詞句為例,對理雅各、亞瑟·威利、唐子恒和許淵沖的譯本進(jìn)行深入比較研究。

通過對比這四位譯者的譯本,我們期望能夠揭示他們在處理黃河文化元素時(shí)的異同和特點(diǎn)。同時(shí),我們將關(guān)注譯本在傳達(dá)黃河文化元素的深層含義和文化內(nèi)涵方面的表現(xiàn),希望能對今后的《詩經(jīng)》英譯研究提供一些有價(jià)值的參考。

這一研究不僅有助于深化對《詩經(jīng)》的理解,同時(shí)也將促進(jìn)黃河文化在國際上的傳播,推動(dòng)中外文化交流的發(fā)展。

二、語料庫的建立與研究方法

本研究選用的語料有:香港大學(xué)出版社1960年出版的理雅各The Chinese Classics中的The She King部分,2021年中譯出版社出版的許淵沖譯詩經(jīng):漢文、英文,山東友誼出版社1990年出版的唐子恒The Book of Songs,格羅夫出版社(Grove Press) 1960年出版的亞瑟·威利(Arthur Waley)The Book of Songs。研究成員使用文本對齊軟件ABBYY Aligner對各譯本進(jìn)行中英文逐句對齊導(dǎo)出制成簡易語料庫,利用AntConc、Wordsmith6兩個(gè)軟件對四譯本進(jìn)行了詞匯、句子、語篇層面的研究統(tǒng)計(jì)。

三、語料庫的分析與討論

(一)詞匯層面

1. 類符形符比

類符(Types)指文本中不同詞語的數(shù)量;形符(Tokens)指的是文本中所有詞語的總數(shù)。類符形符比(TTR)是通過文本中不同詞語的數(shù)量除以所有詞語的總數(shù)計(jì)算得出的。這個(gè)比值能夠反映文本用詞的變化性和豐富度。TTR比值高意味著詞匯變化大,可讀性強(qiáng);比值低則說明詞匯單一,可能會(huì)影響文本的吸引力和讀者的理解。當(dāng)語料庫的總詞量超過1000詞時(shí),通常使用標(biāo)準(zhǔn)化類符形符比(Std.TTR%)來衡量該語料庫的詞匯變化性。標(biāo)準(zhǔn)化處理是為了減少樣本大小對TTR值得影響,使得不同大小文本之間的比較更為合理。[4]下表是四個(gè)譯本的標(biāo)準(zhǔn)化TTR統(tǒng)計(jì)情況:

由表1可以看出,雖然唐譯的類符數(shù)和形符數(shù)都是四個(gè)譯本中最高,但其標(biāo)準(zhǔn)化類符形符比卻并非最高,而類符和形符數(shù)都最低的許譯本卻有最高的標(biāo)準(zhǔn)化類符形符比,這說明,在這四個(gè)譯本中,許譯本擁有最大的詞匯豐富度和最強(qiáng)的可讀性,其次是唐譯本,再次為亞瑟·威利譯本,最后為理譯本。

2.平均詞長

平均詞長,即某一文本中詞匯的平均字符數(shù),能夠有效體現(xiàn)文本的詞匯復(fù)雜性。一般文本的平均詞長約為四個(gè)字母。若低于此數(shù)值,則表明該文本的詞匯運(yùn)用相對簡潔;而高于四個(gè)字母,則說明其詞匯運(yùn)用較為復(fù)雜。根據(jù)Wordsmith的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),四個(gè)譯本的平均詞長均接近并超過四個(gè)字母,顯示出在詞匯使用難度上它們之間的差異并不顯著。[5]本文比較了各長度詞在四個(gè)譯本中的分布情況,分別計(jì)算了各長度詞在各自譯本總詞數(shù)中所占的百分比。(見下表)

上表中列出了7個(gè)字母及以上的長詞使用情況,許淵沖的長詞使用頻率為10.30%,為四個(gè)譯本中最低,從平均詞長和長詞使用頻率看,許譯本的詞匯閱讀難度相較于其他三個(gè)譯本更低,這表明許淵沖在翻譯時(shí)采取了簡化的翻譯策略,更傾向于使用較為簡單的詞匯,從而使譯文達(dá)到簡潔流暢的效果。

(二)句子層面

1.平均句長

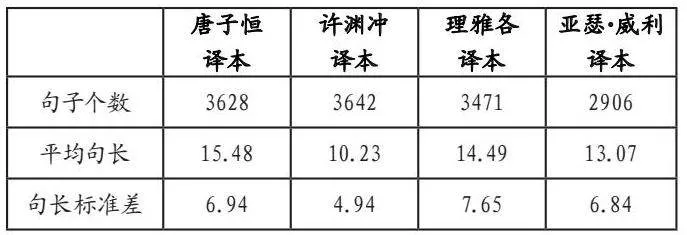

平均句長是指特定文本的句子平均長度。對于語料庫而言,句子的長短可以作為句子復(fù)雜程度的一個(gè)指標(biāo)。通常來說,較短的平均句長意味著文本的句法結(jié)構(gòu)相對簡單,句子更易于理解。句長標(biāo)準(zhǔn)差則體現(xiàn)了文本中句子長度相對于平均句長的波動(dòng)程度,標(biāo)準(zhǔn)差越大,句子長度的變化就越顯著,反之則變化較小。[6]依據(jù)WordSmith軟件,四個(gè)譯本的句子信息統(tǒng)計(jì)結(jié)果見下表:

由上表可知四個(gè)譯本的平均距長均在10~16個(gè)單詞左右,可見四譯本均多采用了中等長度句子,更方便讀者的理解。理雅各譯本的句長標(biāo)準(zhǔn)差為四個(gè)譯本中的最大值,說明理雅各在整體句法上使用更復(fù)雜,句長變化更大。許淵沖的譯本在平均句長及句長標(biāo)準(zhǔn)差方面均為四個(gè)譯本中的最小值,這反映出許譯本的句法結(jié)構(gòu)相對較為簡潔明了,句子更容易理解,同時(shí)句子長度變化小,句子格式更加和諧美觀。

(三)語篇層面

1.高頻詞“the”和“of”的使用

馮慶華在對《紅樓夢》的兩個(gè)英譯本進(jìn)行詞頻統(tǒng)計(jì)時(shí)[7]曾指出,諸如“the”“of”的詞頻可以反映出詞組和句子結(jié)構(gòu)的復(fù)雜性,若譯本中這兩個(gè)詞的詞頻較高,則說明該譯本的語體偏正式。本文對四個(gè)譯本中“the”與“of”的詞頻進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)比較,結(jié)果如下:

觀察上述表格數(shù)據(jù),我們可以發(fā)現(xiàn)唐子恒和理雅各的譯本中,“the”和“of”這兩個(gè)詞匯的使用頻率相對較高。相比之下,許淵沖和亞瑟·威利的譯本中這兩個(gè)詞的使用頻率則較低,這暗示了許淵沖和亞瑟·威利的譯文在表達(dá)上更為簡潔明了。由于“the”和“of”這兩個(gè)詞通常用于較為正式的文體中,所以從語體正式程度來看,理譯本>唐譯本>亞譯本>許譯本。

2.顯性連接成分

英漢語言之間存在的顯著差異之一在于,英語更注重形式的統(tǒng)一,而漢語則更傾向于意義的統(tǒng)一。在漢語中,上下文的連貫性往往是通過語序和隱含的意義來實(shí)現(xiàn)的。而英語則更傾向于使用顯性的連接方式,尤其是通過連詞來連接不同的句子成分,如分句、短語或單詞。因此,在進(jìn)行漢英翻譯的過程中,為了準(zhǔn)確傳達(dá)原文中隱含的邏輯關(guān)系,通常需要增加諸如“and”“but”“if”和“when”等連詞。[4]本文利用WordSmith軟件中的Word List功能,我們對四個(gè)不同譯本中的顯性連接成分進(jìn)行了計(jì)數(shù)與整理,統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下:

從上表可以看出,四個(gè)譯本都增加了一些顯性連接詞,以便更清楚明了地表現(xiàn)出原文的意義與邏輯關(guān)系。相對于其他譯本,理譯版本在連接詞的使用上更為豐富,這反映出理雅各在翻譯過程中有意識地遵循了英語語法的規(guī)范,顯化出了原文隱含的邏輯。

四、黃河文化元素關(guān)鍵詞的翻譯比較

廣義而言,黃河文化囊括了黃河全流域眾多勞動(dòng)者在生產(chǎn)與生活實(shí)踐中所積累的物質(zhì)與精神成果。其中不僅體現(xiàn)了古代政治體制、文化藝術(shù)、經(jīng)濟(jì)建樹、哲學(xué)思考等多個(gè)層面的情況,還深入到黃河流域人民的思維方式、情感表達(dá)和行為習(xí)慣之中,包括民間信仰、道德標(biāo)準(zhǔn)以及社會(huì)生活傳統(tǒng)等多個(gè)方面。黃河文化作為中華文明的重要組成部分,承載了數(shù)千年的歷史和文化遺產(chǎn)。

通過研究黃河文化,我們可以更好地傳承這些寶貴的歷史遺產(chǎn),深入了解中國歷史的發(fā)展脈絡(luò)和文化演變過程。黃河作為中華文明的發(fā)祥地,對黃河文化的研究對于激發(fā)中華民族的認(rèn)同感與構(gòu)建文化自信均起到了舉足輕重的作用。而《詩經(jīng)》是中國最古老的詩歌集之一,包含了大量的古代中國的文化、歷史、社會(huì)、政治等方面的信息。通過研究《詩經(jīng)》中的黃河文化元素,我們可以深入了解古代中國黃河地區(qū)的文化和歷史,以及當(dāng)時(shí)人們的生活方式、價(jià)值觀念和思維方式,可以追溯黃河文化的源頭,了解其發(fā)展脈絡(luò)和特點(diǎn),可以更好地認(rèn)識和了解自己的文化根源,深化民族自尊與文化自信,進(jìn)一步弘揚(yáng)與推動(dòng)中華文化的傳承與發(fā)展。

在《詩經(jīng)》中,蘊(yùn)含黃河文化的一些典型關(guān)鍵詞在翻譯成目標(biāo)語言后需要在目標(biāo)語言環(huán)境中產(chǎn)生與該關(guān)鍵詞在中文環(huán)境中同等的辨識度,以保持文化信息的準(zhǔn)確傳遞。在翻譯過程中,確保對核心詞匯有精確的認(rèn)知和恰當(dāng)?shù)年U述,直接關(guān)系到文化信息的準(zhǔn)確傳遞。對于黃河文化元素關(guān)鍵詞的翻譯,要求翻譯者具備深厚的文化素養(yǎng)和語言功底,能夠準(zhǔn)確地將原文中的文化內(nèi)涵傳達(dá)給讀者。如果翻譯不準(zhǔn)確,可能會(huì)造成文化信息的誤解或失真,影響文化交流的效果。因此,通過探究并對比不同譯本之間的翻譯差異,我們能夠更有效地推動(dòng)翻譯標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范化進(jìn)程,提高翻譯質(zhì)量,為讀者提供更加準(zhǔn)確、可靠的閱讀體驗(yàn),也可以促進(jìn)翻譯技巧和方法的改進(jìn)和創(chuàng)新,推動(dòng)翻譯事業(yè)的進(jìn)步。

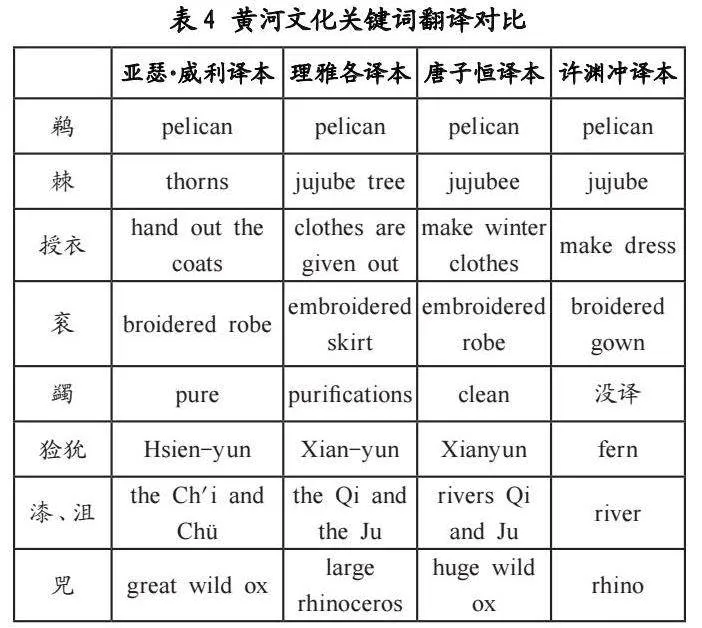

黃河文化自始至終貫穿著《詩經(jīng)》,其中包含的有關(guān)元素包括飲食、習(xí)俗、地理、動(dòng)植物、禮節(jié)、民族等。下面將以一些典型的黃河文化元素的翻譯為例,比較分析黃河文化翻譯的一致性與差異性。挑選的例子有:“鵜”(出自國風(fēng)·曹風(fēng)·候人),即鵜鶘;“棘”(出自國風(fēng)·曹風(fēng)·鳲鳩),指酸棗樹;“授衣”(出自國風(fēng)·豳風(fēng)·七月),指婦女縫制冬衣;“袞”(出自國風(fēng)·豳風(fēng)·九罭),指古時(shí)禮服,一般為君主或高級官員所穿;“蠲”(出自小雅·鹿鳴之什·天保),指祭祀前沐浴齋戒使清潔;“獫狁”(出自小雅·鹿鳴之什·采薇),中國古代少數(shù)民族名;“漆”“沮”(出自小雅·南有嘉魚之什·吉日),古代二水名,在今陜西;“兕”(出自小雅·南有嘉魚之什·吉日),指大野牛。

由表4可知,對于動(dòng)植物的翻譯相對統(tǒng)一,但由于語言差異、翻譯風(fēng)格以及譯者對原文的理解等因素,同樣也會(huì)產(chǎn)生一些差異,比如對“棘”的翻譯,其中文解釋為酸棗樹,但亞瑟·威利沒有按照其本意翻譯,而按照字面意思“棘”,荊棘來翻譯,這可能會(huì)給讀者帶來一定程度的理解上的偏差。同樣的問題還出現(xiàn)在對“授衣”的翻譯上,“授衣”的字面意思為把衣服給某人,但其本意并非如此,因此在這個(gè)詞上,唐譯本和許譯本相對準(zhǔn)確。在翻譯某些特定名詞時(shí),譯者會(huì)采取特定的翻譯策略來處理,比如異化與歸化。歸化以目標(biāo)語文化的價(jià)值觀為主導(dǎo),注重翻譯的流暢性,堅(jiān)持譯文需符合目標(biāo)語讀者接受習(xí)慣的原則;異化則以源語為主旨,強(qiáng)調(diào)保留原文的語言與文化差異性。比如對“獫狁”和“漆、沮”的翻譯,許譯本為了避免中文特有名詞對音韻和意義的影響,從而采用歸化的翻譯策略,不使用中文拼音或音譯;另外三個(gè)譯本均采用了異化的翻譯手法,保留了原本《詩經(jīng)》中對少數(shù)民族和河流的命名。在采用翻譯策略的同時(shí),譯者還會(huì)采用一些翻譯方法,比如直譯和意譯,在表格中的體現(xiàn)為對“蠲”的翻譯,為了提高句子的音韻之美,許譯本在翻譯過程中略去了“蠲”字,轉(zhuǎn)而采用了意譯的手法,除了許譯本之外,其他譯本都選擇了直接翻譯的手法,譯出了“蠲”的意思,但在韻律性和流暢性上相對許譯本稍有欠缺。

總之,經(jīng)過對這四個(gè)典型譯本的對比分析,各譯本對黃河文化元素的翻譯基本一致,能夠基本準(zhǔn)確地將原文中的文化內(nèi)涵傳達(dá)給讀者,不會(huì)給讀者造成過大的理解困難和差異,能夠?qū)S河文化對外傳播產(chǎn)生有利作用。

五、結(jié)語

通過對《詩經(jīng)》中黃河文化元素的理雅各、亞瑟·威利、唐子恒和許淵沖四個(gè)英譯本的深入比較研究,本文發(fā)現(xiàn),這四位譯者雖然在處理黃河文化元素時(shí)存在異同,但都較為準(zhǔn)確地傳達(dá)了黃河文化元素的深層含義和文化內(nèi)涵。在經(jīng)過對比分析后,可以看出,在詞匯層面,四位譯者都采用了較為準(zhǔn)確和地道的英語表達(dá)方式來傳達(dá)《詩經(jīng)》中的黃河文化元素。在句子層面,四位譯者采用了不同的句式以更好地呈現(xiàn)《詩經(jīng)》的文學(xué)價(jià)值和美學(xué)意義。在語篇層面,四位譯者對《詩經(jīng)》中的黃河文化元素進(jìn)行了整體把握和細(xì)節(jié)處理,以使譯本更加貼合英語語境讀者的思維習(xí)慣和審美需求。

然而,本研究的缺陷仍不容忽視。本研究僅從詞匯、句子和語篇三個(gè)層面對譯本進(jìn)行了分析,未涉及其他如語法、語義等方面的研究。對黃河文化翻譯的研究范圍較小,具有偶然性。

綜上所述,《詩經(jīng)》中的黃河文化元素在四位譯者的英譯本中得到了不同程度的體現(xiàn)和傳播。通過對比分析這四個(gè)譯本,我們可以更好地了解不同譯者對《詩經(jīng)》中黃河文化元素的理解和處理方式,能夠給未來的《詩經(jīng)》英譯研究和黃河文化海外傳播提供有價(jià)值的參考與思路。同時(shí),我們也應(yīng)該認(rèn)識到,《詩經(jīng)》的英譯研究仍然存在一定的挑戰(zhàn)和空間,需要更多的學(xué)者進(jìn)行更加深層次多角度地探討和研究。

參考文獻(xiàn):

[1]Mary Paterson Cheadle.Ezra Pound's Confucian Translafions[M].Ann Arbor:University of Michigan Press,1997:46.

[2]范存忠.中國文化在啟蒙時(shí)期的英國[M].上海:上海外語教育出版社,1991:16.

[3](英)安德烈·勒菲弗爾,蘇珊·巴斯奈特.翻譯、歷史和文化[M].夏平譯.上海:上海外語教育出版社,1990:34-35.

[4]蔡永貴.《詩經(jīng)》兩個(gè)英譯本的翻譯風(fēng)格考察——基于語料庫的統(tǒng)計(jì)與分析[J].廣東外語外貿(mào)大學(xué)學(xué)報(bào),2015,26(04):70-74.

[5]蔡永貴.基于語料庫的《詩經(jīng)·關(guān)雎》兩種英譯本的翻譯風(fēng)格[J].肇慶學(xué)院學(xué)報(bào),2015,36(04):41-45.

[6]陳建生,高博.基于語料庫的《詩經(jīng)》兩個(gè)英譯本的譯者風(fēng)格考察——以“國風(fēng)”為例[J].天津外國語大學(xué)學(xué)報(bào),2011,18(04):36-41.

[7]劉澤權(quán),間繼苗.基于語料庫的譯者風(fēng)格與翻譯策略研究——以《紅樓夢》中報(bào)道動(dòng)詞及英譯為例[J].解放軍外國語學(xué)院學(xué)報(bào),2010,33(04):87-92.

[8]周發(fā)祥. 《詩經(jīng)》在西方的傳播與研究[J].文學(xué)評論,1993,(06).

[9]汪榕培.傳神達(dá)意譯《詩經(jīng)》[J].外語與外語教學(xué),1994,(04).

[10]馬祖毅.漢籍外譯史[M].武漢:湖北教育出版社,1997:32.