館名背后的故事

在中國歷史文化名街——安徽黃山屯溪老街69號(原“合記春號”藥店),一處承載厚重紅色基因的黨史遺址顯得格外耀眼。老屋正門上懸掛的“中共皖南特委舊址紀念館”館名牌匾在鮮艷的黨旗下熠熠生輝。其館名題寫背后敘說著一個鮮為人知的故事。

中共皖南特區委員會(簡稱“皖南特委”)是土地革命戰爭時期,由中共閩浙贛省委在屯溪秘密建立的皖南及皖浙贛邊區黨組織最高領導機關,革命烽火從這里燃遍皖浙贛邊區。

屯溪作為皖南重鎮,扼皖浙贛三省要沖,歷來是皖南政治中心和軍事戰略要地。抗戰時期,憑借山川阻隔,置身敵后,成為當時東南戰區的大后方。1931年2月,中共安徽省委提出在屯溪建立中心縣委。同年11月,建立中共徽州工委,統一領導皖南、贛東北14個縣黨組織。在與贛東北省委發生橫向關系后,次年10月正式劃歸其領導。

土地革命戰爭時期,屯溪既是贛東北蘇區通往上海臨時中央局的秘密交通線,又是南京國民政府進攻蘇區的基地和后方。這里赤白交錯,斗爭非常激烈。中共臨時中央局、贛東北省委和閩浙贛省委先后派多人到皖南,組建和重建中共皖南特委,加強皖南黨的工作和革命根據地的開辟。特別是1933年冬在屯溪(中山正街“合記春號”藥店)重建的皖南特委,一度成為皖南和皖浙贛邊區人民革命斗爭的領導核心,在革命斗爭的實踐中擴大了我黨我軍的政治影響。

在閩浙贛省委和方志敏書記的直接領導下,皖南特委組織武裝暴動,建立蘇維埃政權,策應紅軍北上抗日先遣隊的軍事行動,牽制和打擊國民黨軍隊有生力量,有力地配合了閩浙贛蘇區的反“圍剿”斗爭和中央紅軍長征。

抗日戰爭開始,屯溪是國民黨第三戰區長官司令部和國民黨皖南黨政機關駐地。在第二次國共合作形成過程中,1938年4月初,新四軍軍部由南昌遷至巖寺,陳毅先期到屯溪活動。軍部移駐巖寺后,在潛口召開會議決定撤銷皖贛特委,成立中共皖南特委,統一領導皖南地區的黨組織活動。屯溪及皖南地區中共黨組織由此得到恢復和發展,屯溪成為皖南乃至東南地區的抗日救亡運動中心。

1937年12月初,陳毅來到安徽祁門的舍會山,當晚就召開皖贛特委會,傳達黨中央關于國共合作及抗日民族統一戰線的政策。第二天,他還作了目前形勢與任務的報告。

陳毅離開后,皖贛特委立即派人聯絡各地游擊隊,不久350多名指戰員先后集中到舍會山地區進行學習,后開赴瑤里改編,合編為江西抗日義勇隊第二支隊。

1938年2月春節期間,陳毅專程到江西瑤里看望下山改編的紅軍游擊隊,召開大會傳達黨中央關于將南方八省紅軍游擊隊改編為國民革命軍新編第四軍(簡稱“新四軍”)的指示,同時陳毅還在瑤里程家祠堂約見當地保長、地主、資本家以及社會知名人士,向他們宣傳國共合作、共同抗日的道理。當月,皖浙贛邊區紅軍游擊隊在瑤里召開抗日誓師大會,告別鄉親,開赴安徽歙縣巖寺集中。

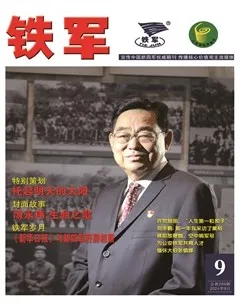

為銘記歷史,緬懷先烈,中共屯溪區委于2017年底決定對皖南特委舊址進行修繕和布展。原皖南特委委員劉毓標的后人劉華蘇、劉華建,原紅十軍團二十師參謀長喬信明的后人喬曉陽、喬泰陽對展陳相關內容進行審閱和修改,并親臨現場進行指導。通過1年多努力,成功完成中共皖南特委舊址的布展。陳毅元帥的長子陳昊蘇為紀念館題寫了館名。

(責任編輯李根萍)