設邊界求吉意

明清時期,川渝地區墓葬的重點逐漸從地下轉到地上,清代的碑坊主要由墓室和地表墓碑建筑構成。川渝清代的地上碑坊建筑的雕刻尤以體量大、遺存多、造型美為特色,其上還有戲曲人物、花鳥瑞獸、山水景象、抽象紋樣、書法題刻等豐富的裝飾內容。這些碑坊緊鄰民居,雖有的做了較具私密性的圍和處理,但其顯露于地表的特性讓其能被人看到。若非這些碑坊雕刻藝術修建的出發點是基于埋葬、紀念逝者,單從藝術的角度看待這些石質碑坊雕刻藝術,其具備的藝術性、公開性和教化性,都可將其視作鄉村空間中的公共藝術。

目前關于川渝清代碑坊建筑藝術上的裝飾已有了相當的研究成果,但關于疊加在這些裝飾內容之上的圍框裝飾還未有相關研究。圍框裝飾主要分為圍和在諸如戲曲故事、花鳥瑞獸、抽象紋樣等裝飾圖像四周的邊框裝飾,以及以透空花窗形式,罩在碑坊開間外,既有透光效果又有豐富造型的框架花窗。這些圍框裝飾,除能夠起到豐富碑坊藝術造型的功能外,背后更加深層的文化語意也值得探究。

為圖像裝飾設定邊框

“中國建筑一向寓裝飾于結構之中”(蕭默主編:《中國建筑藝術史》,中國建筑工業出版社,2017年),圖像裝飾通常附著于建筑結構之上,工匠修整好建筑結構的形狀,并在其上完成裝飾后,再將各建筑結構組裝起來成為建筑整體。可以說川渝清代碑坊建筑的結構與裝飾并存,它們既是結構又是裝飾。

川渝清代碑坊雕刻藝術有一個值得注意且較為普遍的現象:除屋頂外的建筑構件,其余圖像裝飾幾乎都有邊框,文字裝飾卻很少專門設置繁復的邊框,有邊框者也是以簡潔為主。相對而言,圖像裝飾的邊框樣式更為復雜,分為具有完整閉合形態的“硬邊框”,和經由圖像內容在邊界處的提示讓觀者在聯想中使其閉合的“軟邊框”。有的大額枋和立柱還會分為多個邊框分割畫面。此外,結構與結構的輪廓線也構成了圖像的單線邊框,只是這類邊框的裝飾感較弱。邊框大都遵循建筑結構邊界的形狀,或是用雙鉤的方式雕刻出邊框的厚度;復雜者在厚度上飾以幾何紋樣、抽象紋樣等。更有甚者在中間留出橢圓形等形狀的框景效果,在實體部分雕刻主要的圖像內容,并在其余部分雕刻具有裝飾感的紋樣。

從視覺層面出發,為圖像設置邊框有利于增加視覺上的美感,弱化視覺對構件與構件連接處縫隙的關注,將人們對建筑結構的關注轉移到雕刻的圖像內容上。另外,大概也是受到建筑組合方式的限定,每個建筑結構做獨立的裝飾更利于施工,設定畫面的邊框有利于把握畫面構圖,讓圖像結構顯得更為飽滿,更趨于“滿雕飾”的視覺效果。同時,邊框的設定有利于畫面在框內取得平衡,工匠在構圖時也更好把握。

從觀者的理解層面來看,為圖像裝飾設定邊框有利于觀者理解畫面內容。“理解需要邊界”,邊框帶來的區隔感就從視覺上給觀者提供了這樣一個邊界。碑坊建筑上一幅幅被框起來的圖像,提示觀者每一個邊框內都是一個特定的內容,便于他們暫時從墓碑建筑構成的大環境中脫離出來,并專注于一幅特定的畫面,有利于增強畫面的敘事效果。當然,若是同一建筑上的題材內容相互關聯,觀者也會一同觀照,哪怕它們被邊框區隔開,人們也會將其連續起來產生相互影響。

此外,從觀眾觀看圖像的心理層面考量,雕刻得栩栩如生的生物形象被放置在碑坊建筑上,很容易讓人將其與地下世界具有“靈性”的生物聯系起來,在心理上賦予其“活性”,將其精怪化。而框架的功能恰好與“疏遠”相當。“這種框架表明,它要求觀者不是將他在畫中看到的東西視為他所生活與行動的世界的一部分,而是視為關于這個世界的一種陳述,觀者是從其外部來看的,它是一個觀者所在世界的再現。”圖像裝飾的邊框起到一種提示作用,讓人明白盡管它們被刻畫得栩栩如生,但已經被框定在有限的范圍內,不會在這樣的神性空間獲得真正的生命。圖像的邊框既滿足了人們對于美觀的需求和內容通俗的表達,又考慮到民眾的心理,通過邊框的區隔給人以心理安慰,核心在于打造“吉宅”。

透空花窗打造半遮蔽空間

川渝清代碑坊建筑上另一個值得注意的現象是:在碑樓的開間處,通常是象征墓主所在。諸如一層雕刻墓主神主牌、墓志等關于墓主信息文字內容的開間或亡堂,被由一整塊石板以透空花窗的形式透雕出窗格、門罩、立柱等建筑樣式的裝飾構件,罩在開間入口處。盡管開間的內里有著豐富精巧的內容,卻并不便于觀者觀看。透空花窗讓建筑開間內的內容處于“可見與不可見”之間,既未完全遮蔽,但也難以看清。盡管這些被半遮蔽的空間并不能被人看清,但工匠的雕刻也絲毫不馬虎,近距離觀看被半遮蔽的空間內的雕刻,發現它們相當精美,有的甚至超過同座碑坊上的開敞空間。究其原因,其并非因為觀者難以看到就可敷衍,其作為墓主象征的文化功能也不容工匠對其的制作有絲毫馬虎。

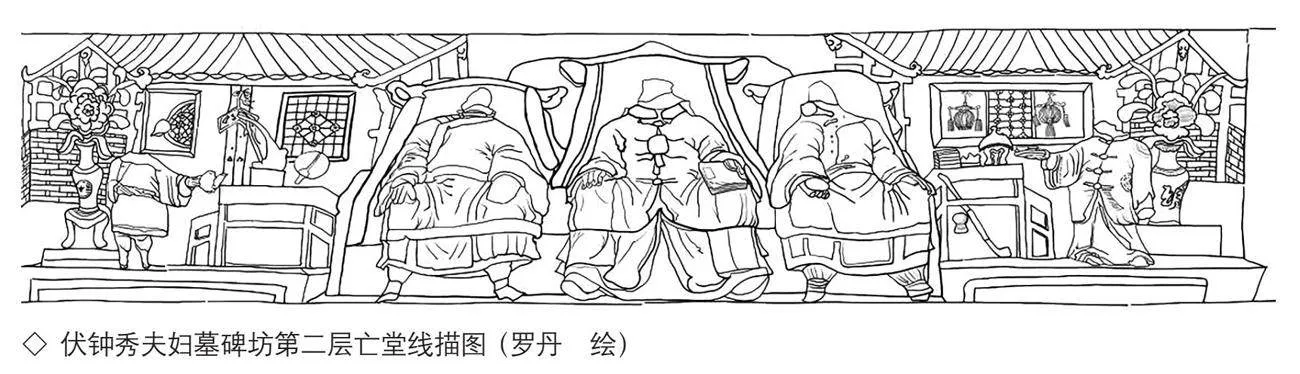

(一)反美觀:設置觀看室內的阻礙

儀隴縣嚴氏墓的兩明間內為記載墓主信息的碑文雕刻,但其入口的兩塊長方形門罩卻如“封門石”般,牢牢封住空間四周,遮蔽著明間,鏤雕出花卉與纏枝紋,僅中間留出的圓形骨架及與纏繞的枝葉形態構成的鏤空空間,觀者能透過孔洞窺視一點但難以看清。通江縣的呂登德夫婦墓,亡堂被額枋、門罩、六根立柱、天花和臺基構成的一個完整建筑裝修構件,形成正廳內收、左右兩廂房成八字向外展開的形式,與亡堂內部的墓主真容像區隔開,讓人只能從立柱的空隙看到墓主人的形象,但難以看到亡堂圖像的全貌。閬中市伏鐘秀夫婦墓的碑樓有兩個亡堂,頂層亡堂為伏鐘秀父輩伏萬成夫婦三人的神主牌位,第二層亡堂內為雕像,由于明間碑刻題寫的墓主人為伏鐘秀夫婦三人,頂層亡堂的神主牌位也是三人,不明確第二層亡堂對應的人物身份。但明晰的是頂層亡堂被鏤雕的花窗樣式罩住,而第二層亡堂的遮蔽構件結合了花窗樣式、立柱與額枋,同時為了畫面構成更加均衡好看,該透空花窗的打造采取了不同比例的構件組合,兩次間花窗相較于明間的立柱與額枋的尺寸被明顯放大。此外,第二層亡堂內部有精美的雕刻與彩繪,明間為墓主的真身像,兩次間再現了墓主的居室環境。但該圖為局部拍攝后用軟件拼貼、繪制而成,在現場就算搭著樓梯與亡堂平視,也難以看到全貌,更何況在正常情況下,人應處于地面對亡堂進行仰視。因此,這些透空花窗的樣式雖然從外部看去是“美觀”的,但從觀者想要觀看內部的角度來看,卻是在阻擋視線,是“不美觀”的存在。

透空花窗的裝飾主題寓意吉祥,雖然它們在有意阻擋人們的視線,遮蔽一部分祖先神的空間,卻都是基于生者的現實需要。一方面,人們需要有物象作為祖先神的象征,用藝術的手段營造出墓主在另一個世界具有生命狀態,提示祖先神“如在”;另一方面,人們認為人逝世后會成為“鬼”,在內心深處又害怕祖先神真的具有生命狀態,因而更不敢與具有神性的祖先形象對視。另外,人們在造墓時也預想到祖先神需要相對私密的空間,透空花窗正好可以起到類似窗戶遮光與透光的作用,與“暗室”呼應。

結合以上三個方面,說明透空花窗出現在墓碑建筑上,是造墓者考慮到人們希望祖先神既“在”又“不在”的心理,于是將他們放置在“可見”又“不可見”的空間內,調和人們對祖先神又愛又敬又怕的復雜矛盾心理,用區隔的方式有意將象征祖靈所在的空間與生者的空間隔開,限定祖先神的活動范圍,緩解人們對亡靈的恐懼心理。讓可能暢游于世間作祟的“鬼”成為棲居在碑樓上具有庇護能力的“神”,這是為生者設定一個心理慰藉,讓人不要害怕亡靈會從里面出來,保護生者免受魂靈困擾,具有求吉的功能。

(二)美觀:聚焦視覺中心的審美效果

以人們想從透空花窗向室內窺視的角度看,這個半遮蔽的空間確實是一個“反美觀”的存在,不利于人們看到工匠費心打造的精美室內空間。但是,從墓碑建筑的整體外觀來看,透空花窗卻相當“美觀”。透空花窗的紋飾構圖均衡、對稱,因為背景部分被挖空的原因,讓紋飾具有分隔畫面的清晰骨架,既變化和諧,又富有規律。透空花窗主要運用于明間,在多開間使用透空花窗的情況下,明間的透空花窗往往更精美繁復。可見,透空花窗的空間布局通常位于碑坊建筑的居中位置,為人們進一步將目光聚焦到視覺中心,即祖先神之所在,做的視覺引導。

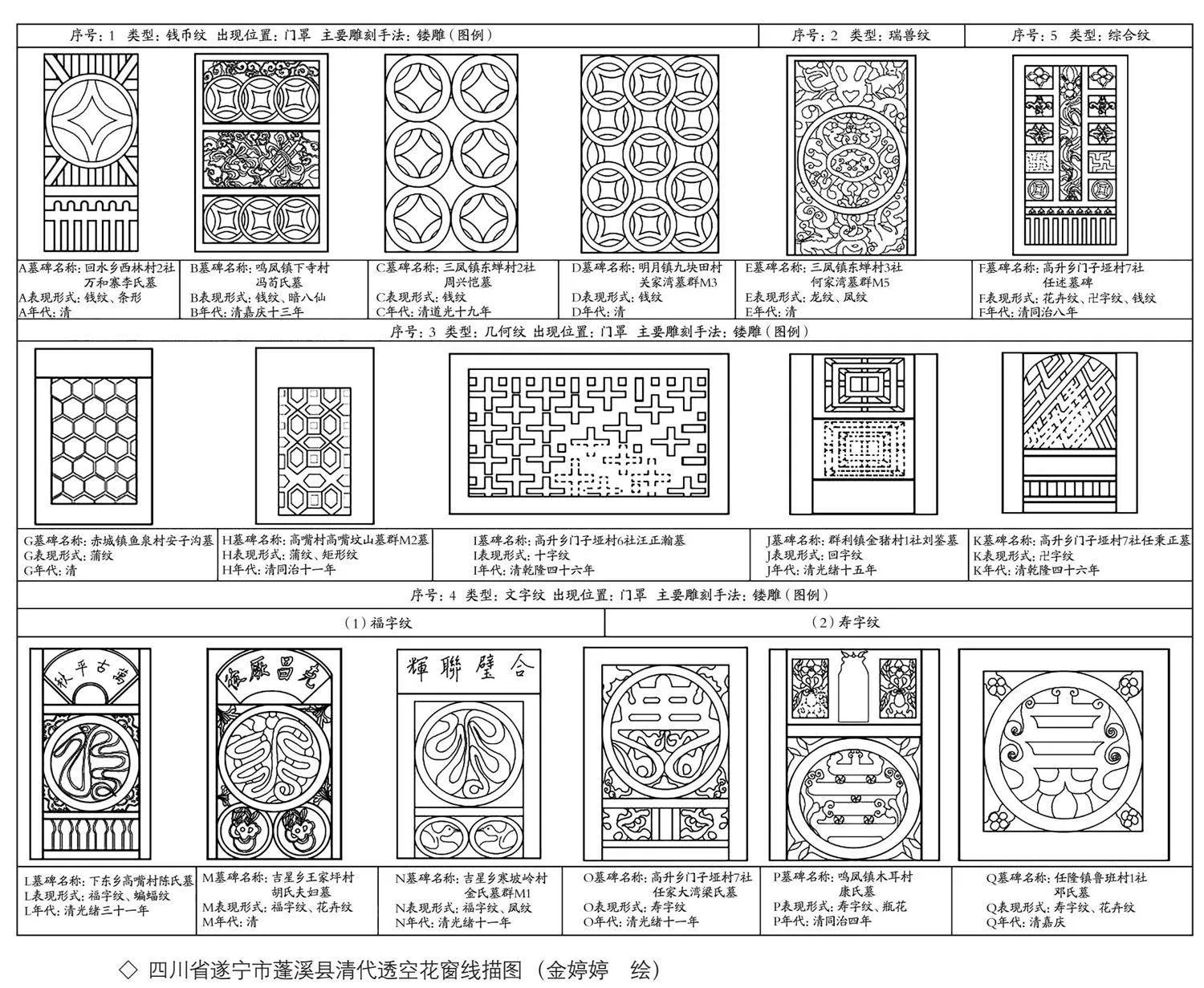

透空花窗的運用,在四川省遂寧市蓬溪縣的碑坊建筑上尤為普遍,常出現在碑坊的明間、次間。蓬溪縣的透空花窗具有豐富的裝飾內容,一般而言擁有透空花窗的開間,兩側的立柱大都較為簡潔,裝飾的重點主要放在透空花窗上,裝飾有抽象紋樣、瑞獸紋樣等不同類型紋飾,如卍字紋、錢幣紋、福壽紋、龍鳳紋、瓶花、暗八仙、云紋等,只留下具體的紋樣,背景做掏空處理,人們只能透過掏空的紋飾背景看向開間內。這些紋樣基本以對稱的形式出現,抽象紋飾和文字裝飾則是大致對稱的造型,整個透空花窗顯得均衡而有秩序。

透空花窗能夠聚焦視覺中心,主要在于它運用了特殊的雕刻技法,造就了別致的空間層次,能夠吸引人們的注意并調動好奇心。川渝清代碑坊建筑藝術最主要的雕刻技法是深淺浮雕相結合,而透空花窗在此基礎上還增加了掏空背景的工藝,以區別于其他開間的特殊工藝凸顯其重要性,將人們的視線引導到明間上。同時,人們能夠理解將笨重的石頭造成鏤空雕花的不易,會將鏤空與高超的技藝對應,目光也很自然地被更精美的事物吸引。另外,有透空花窗的開間相較于直接暴露在外的開間多了一個介于“可見與不可見”之間的空間層次,更加uMC1VBiQn+vwB+prz/3I8E+RA14V6tNwjoUQNyAqJjY=調動起人們探索未知事物的好奇心。相較而言,直接暴露在外的開間讓人一看便知,較為直白缺少神秘感,而設置透空花窗的空間只留下縫隙讓人觀看,就算湊近細看也不能看全。調動觀者的好奇心能幫助工匠引導觀者視線的原因在于,人們往往會受到好奇心的驅使,在同一建筑上大都會優先被更特殊的空間吸引,不能直接看到反而易于引起人們的興趣,并讓他們選擇對其進行優先探索,從而將人們引導向墓碑建筑藝術的視覺中心,也正好是祖先神之所在。

用圍框區隔設定邊界造吉宅

從圍框裝飾就可看出,川渝清代碑坊建筑在“美觀”的基礎上,還要創造出某種富有意味的形式,渲染出相當強度的情感與情趣,用建筑的感染力喚起人們諸如壯美、神圣、親切等感受,甚至營造出神秘、恐怖等氛圍。如此種種,都是為了喻示某種思想觀念、文化意義,陶冶、震撼人的心靈,實現更好的社會功能。雖然它們多數需要“美觀”的參與,但有的已超出“美觀”的定義,甚至為了“賞心”,有時可能還是不“美觀”或“反美觀”的。結合生者對逝者的矛盾心理,一方面希望能夠得到逝者的庇佑,另一方面也希望與神靈有所區隔。因此,圖像裝飾的邊框,區隔的是人與平面上描繪的生命體;“透空花板”遮蔽的空間區隔的是生者與祖先神所在的空間,兩者都是在設定邊界,既“美觀”又“反美觀”。工匠有意制造出可見的邊界,也是讓生者明白,神靈被框在此處,不能隨意行動,具有祈求吉祥、打造“吉宅”的裝飾目的。

川渝清代碑坊雕刻的圍框裝飾藝術反映出百姓調和心理矛盾的智慧,他們運用民間美術這一藝術形式,巧妙地從視覺上將生者與逝者的活動空間區隔開,從距離上滿足了逝者與生者想要相互照應的需要,又從視覺心理上削弱了生者對逝者離世精怪化的恐懼。人們通過打造圖像邊框和透空花窗,給碑坊建筑具有“活性”的雕刻設定邊界,達到尋求吉祥的目的,以用藝術的手段給生者以心理慰藉,也是人們通過民間美術抒發利己佑生觀念的直觀反映。

[本文系2022年度重慶市社會科學規劃項目“川渝地區清代碑樓建筑裝飾的圖像生產與價值引導研究”(項目編號:2022BS095)階段性成果]

作者單位:重慶師范大學