立波書屋

清溪村初創以作家命名的“農家書屋”時,村民卜雪斌有著非同一般的前瞻眼光。他毫不猶豫地選擇了周立波。他也只能選擇周立波,那個時候,他對其他作家并不熟悉,甚至連一些作家的名字都沒聽說過。現實農村,農民讀當紅作家的小說可謂鳳毛麟角。但他熟悉周立波,祖父那輩兒就與周家做過鄰居,耳濡目染周家生活。加上卜雪斌的母親亦是周氏家族人,因此有著本然的親切感。這個“選擇”,當然是不容置疑的,也讓他的人生,來了一個非常態的轉折。清溪“立波書屋”處在村子中心位置。屋后是“莫言書屋”。外面來客,先進立波書屋,然后再人莫言書屋。兩代對中國文學有著積極影響的大作家,有意無意地聚在了一起。“立波書屋”是風水寶地,“半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊”。屋子東側,田野肥沃。冬季也有白菜、蘿卜、油菜、生菜、香菜、蒜蔥、韭菜等。厚雪覆蓋,嫩綠欣然。菜地東側,有分叉小道通往大路,走馬行車,人熙如織。分叉小道旁側,有一座由片石和麻石鑲砌的、常年清澈可鑒的“八斗井”。過去是來往商客的歇飲之處,如今成了益陽人的打卡之地。

從南邊謝林港鄧石橋進來的路,有著厚重的歷史淵源。陶澍、左宗棠、胡林翼等都曾途經于此。陶澍的塾師丁對山居于此處不遠的源嘉橋丁氏宗祠,少年時的陶澍踏行此段路途。左宗棠在安化修學八年,歲末或年中,回家一至二次。負笈行游,徒步數天。一次,他路過鄧石橋(清溪村),疲憊不堪,歇宿客棧,養足了精神,次日中午,過南壩、荷葉塘、石碑口,前去拜見陶澍的塾師丁老先生,恍若當年陶澍:“聆其言論,風發泉涌,耳后習習有聲,豁胸舞色,快不可名。”學子之幸,莫過于聆悉點撥。先生之語,迨風馳雨,星月鮮朗。人生之遇,在于師者的胸懷,而學子亦必成大業。那次鄧石橋歇宿,成就了佳話,留下了深刻的人生印跡。湘陰與益陽,并不遙遠,兩地隔江相望,同飲一水。宗棠故里左家墩,至修學之地安化小淹,道難途艱。但所見鎮村,亦有樂趣。其行路徑,有“陸路”和“水路”兩條,連接在了一起,呈顯“水弓陸弦”之狀。清同治版《益陽縣志》記載:“距治西南四十里南壩為安化通衢。”益陽至安化的“陸路”,必經鄧石橋(即現在的清溪村)。其“水路”長300公里。路線:小淹、馬跡塘、桃花港、大碼頭、臨資口、柳莊。“水路”即是資江。大碼頭在資江北岸,鄧石橋(清溪村)在資江南岸,兩地隔江相望。“陸路”相對“水路”來說,節省100公里,全長200公里:柳莊、八字哨、蘭溪、鄧石橋、南壩、源嘉橋、黃道侖、松木塘、大福、梅城、小淹。左公所擇水路或陸路,全由時季酌定。冬水平穩,便走水路;夏水暴漲,便走陸路。一水一陸,呈“水弓路弦”之圖景。左宗棠與曾國藩、胡林翼、彭玉麟并稱“晚清中興四大名臣”。他歇宿鄧石橋,飲渴八斗井。此座古井,便有了非凡的人文價值。彼井即此井,清泉水純,載記了一段段厚重綿遠的歷史,不由得令人感喟。一代霸才左公宗棠,既有縱橫捭闔的軍事才能,也有恤民憫世之仁心。邊陲的“左公柳”即是民間口碑的寫照。他還是一位出類拔萃的詩人,其詠邊詩作《燕臺雜感》,既有憂慮“社稷江山”之心情,又有“遠見卓識”之視野,堪稱詩體之《隆中對》:“西域環兵不計年,當時立國重開邊。橐駝萬里輸官稻,沙磧千秋比石田。置省尚煩他日策,興屯寧費度支錢。將軍莫更紓愁眼,生計中原亦可憐。”更多詩作內容,體現了“為政先求利民,民既利矣,國必與焉”之德政觀。晚年左公,以“清以自修,忠以白勖,敬而不怠,澹而不盈”誡勉。一代胸藏宏韜大略的名臣重臣,其浩蕩的人文品格,有如這一汪“澹而不盈”的八斗之清泉。

“立波書屋”東側的“八斗井”乃神泉也。即便大旱,依然盈漾。“古井旁,有古道,接安化,通長沙。”古時的交通要道,一語概之。泉井清澈,簞壺可飲。古井上邊,有居屋數間,麻竹小柵,可掛晾熏魚、臘肉。青石宅院前,臺階之上,有笸籮數個,曬滿了擦菜子和筍干兒。民間性在此顯現無遮。屋子前面、荷塘堤岸,有三塊青石:一塊在上,兩塊入水,石縫間,生出一株烏桕,自然彎垂,有如俯首謙恭的秀才文士。烏桕乃景觀樹種,春萌嫩綠,夏現青翠,秋呈絳紫、老紅、橙黃多種。古之詩人,惜之愛之:“烏桕赤于楓,園林九月中”(陸游《明日又來天微陰再賦二首其一》)、“烏桕生平老染工,錯將鐵皂作猩紅”(楊萬里《秋山》其二)、“前村烏桕熟,疑是早梅花”(黃鎮成《東陽道上》)、“誰染千山烏桕,欺殺一株衰柳”(王夫之《添字昭君怨秋懷》)。冬天葉落,籽兒可作照明:剝開表皮,取其核瓤,提煉油脂,插入棉芯線兒,燃火取光。站在塘壩的烏桕,落盡葉子的枝干,滑滑濕濕,擔著薄冰,挑著厚雪,飛鳥蹬踏,一縷雪煙,紛揚飄起。從烏桕那里,踏木棧道,人塘賞荷。或者,沿著屋后坡路,向西,過巷道、池塘,小路仄徑,就到了周兆民家,就到了梨園子了。烏桕旁直生一株樸樹。另有桂花樹一株、石榴樹一株、紅棗樹兩株、柚子樹兩株、桃樹兩株。“立波書屋”院子闊綽,半邊草坪,半邊青石,還有部分是木板拼搭的休閑區。視線無擋,可望遠近。我跟卜雪斌說,天然營地,別建棚屋。春和夏秋,藉草而坐,捧書閱讀,或者,撐兩頂三頂帳篷,靜夜賞月觀星,聊說古今,足暢斯懷!

浮躁時代,閱讀已是奢侈。有品質的生活,該是讀書、賞景和耕播田園。世界是整體的,書籍所能勾勒的,是“點線面”維度空間。英國女作家簡·奧斯汀在《傲慢與偏見》中提出“功利主義閱讀”,很大成分,是對“貴族”說的。不管怎樣,書屋的功能并非擺設,而是閱讀。閱讀能夠樹立世界觀、啟悟辯證法、驗知方法論。《散文詩》刊曾在“立波書屋”院外舉辦詩歌朗誦會。我對卜雪斌說,此草地,不建屋。院子邊緣,可設長凳,坐下歇息,或作閱讀區。“立波書屋”得天獨厚,敞闊亮堂。東側山嶺低矮,太陽一露頭,就把光送過來了。每天日照時間,相對長了些。太陽在天上多少個小時,院子里就有多少陽光灑進來。早7時開門,冬季稍遲些。晚9點半關門。書屋之內,擺有展柜、閱讀桌、烤爐和茶水。有自家杵磨的擂茶,有清溪特有的紅棗桂圓雞蛋茶、芝麻豆子茶、姜鹽茶、黑茶、綠茶,等等。配茶小吃,紅薯片、巧可(糯米片),或由卜雪斌堂客(妻子)做的菊花酸棗餅、山棗粒兒、酸李子、紫蘇楊梅姜等小吃。益陽域內中學,凡中考前30名的孩子,來“立波書屋”,都會得到一杯擂茶。年初來清溪,當我在“立波書屋”采訪結束,卜雪斌夫婦每樣蜜餞都裝了一包給我。盡管行囊足夠沉重,我還是高興地將“清溪蜜餞”帶回京城,作為春節茶點讓親朋品嘗。茶子花開季,城區一家人來“書屋”閱讀。本村的、外省的,人群類別,老中青少,最大98歲,來自新疆;最小十二三歲的初中生。也有遠道而來寫研究生論文的大學生。有的迢迢千里來清溪購書。“上個周五,一天賣了8000多塊的書”,書款返文旅公司,有小提成。有時候組織讀書活動,比如龍年新春書屋“打卡購”,賣得最好的,當然是兒童文學。隔壁幼兒園“伏羲之家”,周庭聿老師有時候會帶著孩子們過來閱讀連環畫。

保羅·策蘭說:“秋天從我手里吃它的葉子:我們是朋友。從堅果里我們剝出時間并教它如何行走:于是時間回到殼里。”(《花冠》)未曾說出的秘密,或成為自勉。那是神靈相助時刻。唯有真實的存在不為其辯解。此前,卜雪斌在中學課本里學過周立波《分馬》,小時候也從同學那里借幾本連環畫讀讀。如今迫在眉睫的事情真的來了。作為“立波書屋”主人,肯定要補一補“立波文學”。不僅要熟悉周立波,更要熟悉作品里的人物。來“立波書屋”的人,不只是讀讀墻上的文字、翻翻圖書、看幾頁連環畫;不光是拍照打卡,而是要了解《山鄉巨變》《山那面人家》與清溪村的聯系。中小學生向他了解作家周立波、了解周氏家族情況。小說故事,說不出來,或一知半解,怎配為“立波書屋”管理者?學生讀書,要了解其內容、創作背景、時間和創作地。物質的、精神的、可視的、表述的,讀通弄懂,講起來,就不會困惑。“天雨之大,不潤無根之草”。現實是精神的、是可以預見的。對于清溪村來說,卜雪斌既是“歸來者”,亦是創業者。他從充滿苦累、豪拓和深情之地歸來了。漂泊讓他感到安居的重要。心安之地,插箸能活。他曾想自己老了后,要在“一個舒服之地”生活。丹東不錯,是他喜歡的那種潔凈小城,他認為遼寧人樸實厚道。他在那里,結交了不少好朋友。那段礦工生活,令他感動不已。天性厚道,深慰內心。工地安檢,他去匯報,時不時夾雜湖湘方言。工友聽得費勁,詼諧說:“你再說五遍。”2009年下半年,他跑遍了丹東。五龍背是溫泉小城。多年前,我在那里住過一段時日。挖礦,是一個相當艱辛的勞動,2000米坑道,他與工友,頭戴礦燈,身背工具,腳穿膠靴,一步一步,向著黑暗走。盡管有安全措施,但畢竟進入“幽深不見陽光的地下”地層夾縫,如同蚯蚓鉆入泥土。不見太陽月亮,不聞花香鳥語,一片黑。進入黑的內部,沾著泥土的衣裳也是黑的。體力在時間的流逝里,不知不覺地發生著。整個身體,又像泥土里的石頭。現在,或明天,為了生活,他依然要進人大地深處,與危險的坑洞打交道。

坑洞勞動有兩種可能:安全的和危險的。當然,他只擇一種:平安。現實不是自己的,危機是未知的。作為記憶,可用精神表述。工友即親人,親人即朋友。容易習慣的遼菜,他學著做:大白菜燉排骨粉條、蕓豆土豆亂燉、尖椒炒干豆腐、鲅魚餡餃子、炒地三鮮和烹煮小海鮮。遼地鍋子菜與湖湘鍋子菜相似,后者加了辣子。我在清溪村他家吃飯,他炒了我喜愛的土豆絲。我告訴他,加了干辣椒,就不要加麻椒了,會“搶味兒”。他的工友,比他歲數小的同村小鄧來聊天,說到丹東挖礦,吃的是饅頭。對于一個南方人來說,米飯是他的最愛。北方面食,麥香濃郁。況且如若只吃米飯,就會餓肚子。井下工作,必須吃飽。往往還會帶兩個全麥饅頭,補充體力。那段日子,勞動雖然沉重,但勞動又是金錢。沒有未來和過去,也沒有得到與失去。丹東四年,可能短暫,但讓一生記住。能記住的,一定是重要的。當然,更多原因是:養家。他們把最累的活兒全都干了,再干啥都是輕松的。每次下井前,都在內心,祈禱平安。像一棵樹,要有雨水滋潤。回到湖湘,一切熟悉:生活原態,無甚么改變。

后來,他又去印度尼西亞挖礦。在印尼就無此幸運。無意之中,他被一種毒蟲叮咬,大概是最厲害的蟲豸,奇癢無比。那是2013年10月的事了。他到廣州、香港,求醫問藥。又想,哪里咬的,哪里就一定有藥醫治。乃重返印尼,找民間偏方,甚至找了土著酋長,吃了許多草藥。持續20余天時間。四年賺的10多萬,都花在了醫藥費上了。后來亦不知是在哪里治好的。反正腫消了、痊愈了。他本想著,不再去挖礦了。又想到,兒子上了高中、女兒進了幼兒園,都需要他來賺錢養家的。2014年,卜雪斌從印尼回來,去了甘肅迭部、合作、酒泉、玉門、白銀、武威,然后又去了青海、西藏和新疆。跑了兩年多,一瞬間,就到了2016年底了。然后是2017年的春節。過了春節,他又到江西九江挖礦……哪里有礦,都得自己去找。他突然覺得在國內雖然“跑”得辛苦,但干得穩定。挖礦需要經驗。深井作業2000多米,并不簡單。所謂的深度,亦非垂直那種,而是將山巖切割斜斜的形成的礦洞。礦工全副武裝,帶口罩,帶錘子耙子,還要在井下,灑水抑塵,水要灑足,防粉塵侵肺,造成中毒。2018年9月,轉機來了,家里打來了電話,說清溪村要搞“鄉村振興”,政府要打造SA級景區。“鄉村振興”這個事情,他還是知道一些的。他問上大三的兒子,兒子讓他查百度。“我就查了百度,果然看到不少有關‘鄉村振興’的內容。”“我跟江西的工友說,我要回去了,回家搞‘鄉村振興’!”“誰知工友哈哈大笑,嘲諷我說:‘鄉村振興’跟你一個農民有啥關系?你還是好好挖礦吧。這里才是你的一畝三分地!”盡管這般,卜雪斌還是意識到清溪村將有變化,也從此關注起鄉村振興的新聞來了。愈來愈深入骨髓,愈來愈相信真會有改變。終于盼到過了年,他有了年終結算工資后回家的打算了。2019年春節前的一天,剛好是星期天。他從江西開車回益陽,再回到清溪村。在村口,車子竟堵了兩個多小時。隱隱地,他潛意識里感到一個難得的機遇正在悄然靠近。天地色調,為之一變。清溪村人氣如此之盛,還要出去干什么。他有了想法。家宅還是毛坯,得改造一下。看到這么多游客進來,他與堂客商量,“應該做點什么?”堂客當時在市內嘉利香料廠上班,屬于臨時工。堂客同意了他的想法。堂客說,都50歲了,挖礦風險大,還有風濕病,就在家做點什么吧。他遂將剛蓋好不久的毛坯房裝修了一番。搞了一個擂茶館。堂客在城里的工作也是好不容易得到的,沒顧得上辭職,就由他一人打理茶館,還可以兼著照顧90多歲的老母親。家居的位置好,前抱平地,后依坡壩,可以說是村子的中心,又臨路邊。院子寬敞。他覺得,在家經營茶館,天時地利。不像在外面,還得租房。卜雪斌向我講述“立波書屋”的打造過程,我也不再插話,靜靜聽他講下去。畫面感強。故事蒙太奇般開始閃現。接下來,我想轉換一下敘事視角,對于故事的敘述來說可能更為方便。于是,以下文本便以主體卜雪斌即“我”來呈現——

開擂茶館手忙腳亂,以前沒有干過這個。后來呢,就有人找我了:要在我家開個飯店,租金每年10萬元。我們兩口子,商量了一下,有同意。不是錢的事,而是不想讓院子整天煙熏火燎、嘈嘈雜雜的。那樣的話,生活會變得復雜,也不是我們想要的生活。

機會往往出自偶然的提醒,轉折也往往來自經意與不經意的點撥。時間不長,第一位“啟蒙者”來了-2020年4月,正是雨季。他來了,一位很有藝術范兒的人。我給他泡了一杯熱茶。我與他聊了起來。他姓鐘,從長沙來,是一位設計師。他問我生意好不好?我說不好。我簡單說起了自己的經歷。看得出,他是一位“非同凡響”的人,或者說,是一位學者。至少我是這樣判斷的。我跟他說,大雨天,先生入店,必是有緣人。看看,我這里缺啥?請指點迷津呀!鐘先生飲著茶,不緊不慢說:長沙益陽,一時相印(諺語,意謂長沙益陽相距不遠,仰頭即可看到城郭人影)。長沙人喜歡來益陽。那就給你一個建議吧,聽,還是不聽?我說,當然聽。鐘先生說,光有茶,不行啊。客人不只是來喝茶,還得有看的!我說,我在外地,也想看點啥的。礦上歇息時,就找本書看。先生這是“一語點醒夢中人”哪!我把“建議”跟兒子說了,得打個書架子。家里余錢告罄,裝修已經花光了。我就去舊貨市場淘書架子、去城里地攤看看有啥書可買。生活拮據,囊中羞澀,購書數量少。那時候,還不認識出版社什么的,與益陽作家也不熟悉,更沒有誰能給我提供書籍或書目。但有幾本書,總比沒有強吧。2021年底,突然聽說清溪村要搞“文化書屋”。問村子里的人,都不知道。當時,我就跟堂客說,搞“文化書屋”的話,要爭取把書屋搞到家里來。做農家書屋,肯定是一件大好事。偶然之后或有必然,不久,第二位決定我人生轉折的人就來了。

那天是3月18日,下著雨。我正在一些網站搜哪兒有舊書賣,門被推開了。來人不是本村人,40多歲,白襯衣、黑褲子。細看,胸前戴著一個小小徽章,機關干部的裝束。我尋思著來者肯定是有目的的。來茶館的,多是尋常客。像這樣的干部鮮少有。他主動問我,老板,生意好嗎?我答,今天就來了你一個,你看這生意好么?他笑了,說,你生意不好,要想辦法啊!我說,辦法,每天都想,想不出來啊。他忽然嚴肅起來,直入正題,問我:你不知道咱們清溪村要搞“作家書屋”?“咱們清溪村”,我從他說話里判斷一定是好事,便說,聽到了點兒,不知是否有機會?“你有想法,就有機會!”他立馬說。這時,外面來了一輛小車,停在院子里,車上下來四個人,推門而進。其中一人介紹到,我們是文旅公司的,和你說話的這位,是益陽市委宣傳部李鐵華部長。

啊呀,我家祖墳冒青煙啦,來了個大官!看來真的有這回事呀。晴耕雨讀。書中自有黃金屋。問他“作家書屋”到底是啥內容,他說,當代著名作家作品,以名字命名的“珍藏書屋”。我毫不猶豫,肯定自己能做:我家幾代都與周立波家住鄰居,我母親是周氏家族的人。周立波是清溪人,是我的長輩,更是我們村的驕傲,我能做好“立波書屋”!

李部長吃了一驚,眼前這位農民質樸、平凡,卻這般具有覺悟,真不愧是新時代的清溪村農民,著實令人另眼相看。一開始,李部長還擔心會遇到阻礙,需要上門去做工作啥的。沒想到,這位農民竟能說出非同一般的話來。但他想著事情要留有回旋的余地,便說:我現在還不能答復你“立波書屋”的事,得討論研究,3天之后吧。結果沒到三天,宣傳部和清溪文化旅游公司就來人了,同意我家做“立波書屋”,并說得馬上裝修。宣傳部一個同志以羨慕的語氣對我說,你的這個決定,非同小可。或許,從此會改變你家幾代人的命運啊!設計師來了,先是測量,繼而拿設計方案。五天時間,設計方案便拿來了。隨后,施工隊進入了。他們說趕緊做。已是3月了,5月中國作家協會“新時代山鄉巨變創作計劃”“新時代文學攀登計劃”系列活動在清溪村舉行,“立波書屋”要在極短的時間內完成工程。砸墻、拆磚、打隔斷。看到自己剛剛投入的裝修,頃刻毀了,變成另外樣子,有些心痛。堂客也不上班了,在家里守著。裝修近一個月,4月24日,終于完工。書屋的設計舒適,書柜鑲入墻體,直接通頂。還搞了展窗、展臺和墻上的畫板等,又將書擺進來了。效果比以前好很多。書籍主要有周立波《山鄉巨變》《暴風驟雨》諸多版本和短篇集子。還有一些,是周立波譯著,以及老版本新印刷的連環畫。設計房屋時,我想有些保留。就將屋子一側、通往里屋和樓上的門楣上,寫上周立波先生《山鄉巨變》小說里的門楣橫批“竹苞松茂”幾個魏碑毛筆字。營造出小說意境。墻上掛竹簍、蓑衣,墻邊倚竹耙、米甕、竹椅和煙桿,地上放了幾只“老舊古董”瓦罐和小缸,等等,營造出了古樸的民間生活氣息。

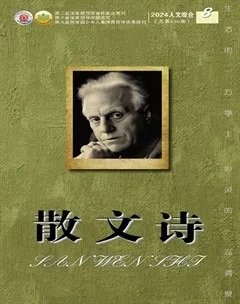

天氣轉暖了。來益陽的人,除了到城區西側看看會龍山,游游裴公亭、白鹿寺、廣法寺、福源寺、棲霞古寺、何鳳山的“和平簽證主題館”或者市區森林公園外,再一個要看的,一定是城邊的清溪村。進入村子,第一家就是來“立波書屋”(莫言題字)。進得門來,看見周立波的巨幅照片——當年在清溪村勞動時小憩的場景。看書、喝茶的人多了,擂茶的銷量,也一下子好了起來,一天能賣出好多書,好多茶。營業時間,一開始定的是傍晚6點或7點關門。市里不斷有人來觀荷,我就將打烊時間定在了晚上9點。到了7月,我又把時間延長到了晚11點,大大方便了城區來的人看書和休閑。

清溪書屋,第一批建了三家,依次是——立波書屋、作家出版社書屋、王蒙書屋。三家書屋,由南向北,沿溪水河排開。清溪村鄉親想不通,嘲笑我腦殼里進了水:蠢啊。是不是在外面受了刺激,把一個好端端的剛剛裝修好了的擂茶館不做,干起啥子“書屋”來了?這不是不正常又是什么?許多“菊咬金”和“陳先晉”們,也在熱議我的冒昧決定。在清溪村,我家可算是“第一個”搞“農家書屋”的。也可說,我是第一個吃螃蟹的人哪。

后來,鄉親們看到我和堂客里里外外忙碌,連出門都沒有時間,堂客還辭去了城里香料廠工作,專門在家打理書屋。效果這么好,鄉親們一下羨慕了。第二批建書屋的人家就多了起來。“立波書屋”在當時是產生了示范作用,引起了不小轟動的。每天都有城里人來,打卡的、拍照的、看書的、買書的,特別是年輕夫妻帶孩子來的,有時候,想買哪個方面的書,也會推薦其到哪一家書屋去購買。口才也是這個時候練成的。作家活動周,我代表清溪村農家書屋講話。這可是從來沒有過的。我偷偷練了幾次,還是相當緊張。后來,老師們的鼓勵,我就放開了膽子說:“喜鵲喳喳叫,必有貴客到。用益陽土話講,就是難怪這幾天,我家對面山上那么多喜鵲,嘰嘰喳喳,叫個不停,原來是今天有這么多貴客到哦……”慢慢地,就悟出,說話就不要怕別人笑話,農民嘛,有自己的語言特點就行。

當年的工友在報紙上看到了“立波書屋”的報道。福建的,山西的,江西的,還有當時嘲笑過我的工友,都給我發信息,問這是真的嗎?我把莫言先生的題字“立波書屋”發給他們看,把書屋的外景和內景拍照發給他們看,也把錄下來的作家來書屋和游客選書讀書的小視頻發給他們看。短短兩年,“立波書屋”的讀者,除了省內的,省外的更多。老家在益陽桃江的海外游子也來了。還有非洲馬拉維國、泰國、馬來西亞、加拿大、德國等等國際友人,慕名前來買書。有時候,人們在別的書店見不到的周立波的書,在這里卻能夠找到。“立波書屋”登時火熱起來——每天,院子里,房子旁側,都會涌入很多人。周立波的書賣得最好,老百姓喜歡讀。以前讀過《山鄉巨變》的,重又買了新版再讀。讓大家高興的是,以前沒讀過的周立波的一些短篇小說或譯著,在這里都能買到。他們買書,連塑封都不拆,直接買,有的還帶幾本回去贈送親人好友……

讀書就是傾聽眾神彈奏豎琴。“眾神活著,在未知的高處。”(索德朗格)與閱讀者一樣,文學的力量,在于將人的思考,帶人其中。閱讀,會成為人類得以慰藉的家園。書,是一個廣闊的智慧疆域,一個有著豐滿的植被和花香的疆域。人們可以進入,并在那里,發現能夠啟悟生命精神的神祗。敘述者,將人生的時態,定格在了思考之中。歷史敘述與現實敘述,融合一處,就是一個人整體的世界觀。周立波、山鄉清溪、鄉村文化、耕讀傳家,已然成為農業理想的一部分。雖然那段歷史已經結束,卻能以另一種方式存活下來。閱讀,是一種“接近”。以一種形式,接近夢想,接近世界,接近卓犖的價值觀。讀書,亦會改變自己,在文化人的眼里“看什么都會是藝術的、審美的”。即便是耙地和插稻,從稀疏與細密的程度來看出文化的厚重。“天色已經黑得不能再黑了”要比“漆黑漆黑的天色”更有力度。

與所有人一樣,一些讀者,以前只知周立波是一位作家,讀過的,大都只是《山鄉巨變》和《暴風驟雨》。其它的,像《禾場上》《胡桂花》《桐花沒有開》《飄沙子》《張閏生夫婦》等等短篇小說基本沒讀過。更沒想到,周立波還是一位了不起的翻譯家,翻譯了大量的國外小說,發表了大量的翻譯文章。比如長篇小說《未開墾的處女地》《秘密的中國》《大學生私生活》《復仇艷遇》和短篇小說《北極光》等。除了上述作品,還在報刊發表了《俄國文學中的死》《自卑和自尊》《評(給初學寫作者的一封信)》《紀念托爾斯泰》《一個巨人的死》《普式庚的百年祭》等評論。翻譯這個版塊,更需了解。卜雪斌不厭其煩,向讀者介紹周立波翻譯的俄蘇作家及其作品。深奧一些的,是大學生社會實踐作論文。有時候,大學生犀利提問,他答得艱難。不同的記者或者作家,了解的方向不同,更好回答一些。久之,卜雪斌也明白了自己的薄弱在哪里了。被“賦予”的日子,一定要以“賦予”來回報。他也閱讀鄒理教授的《本土經驗與世界眼光:周立波與外國文學》等理論書籍。閑下來,就閱讀。或查找歷史資料,用心揣摩,認真研究,深入探討。盡管這樣,仍感陌生。磨杵成針,一年一年過去,三年之后,他已能隨口說出諸多小說中的故事。他將周立波在清溪村的軼事做成展板,掛在墻上,擺在展臺里。比如:《拜蓋滿爹為師》《“菊咬筋”風波》《居安思“安”》《泥牯牛》《水中搶糧》《大作家小土車》《三次捐款建果園》,等等。圖文并茂,一目了然。

周立波是本土人。《山鄉巨變》同步社會熱點事件,記錄了鄉土中國變革時期,農民的心理變化過程,求證了從舊模式向新模式過渡時的夢想,是現實主義文學代表作品。古老的詞語,記錄著農業社會的理念。模糊的、清晰的、卓越的,都或如“做田”一樣的細致察覺。天空中楔人的飛鳥,看見的是廣袤和闊遠。理想主義者永遠要與現實制衡,貧窮不是社會愿景,政治學也不應該是。寧靜的民生才是理想的社會。能帶來寧靜的,唯有富裕。而富裕則需要有效的農業理想。回鄉勞動,本身就是一種示范,特別是在上世紀50年代,剛剛建國不久的時期,干部與農民,身份等同。村里的婆婆姥姥,知曉周立波愛吃煮雞蛋,便煮了雞蛋,給他送去,讓他晚上“壓癆”(益陽話:充饑)。作家本色是農民,是一個農家孩子,深知生活的不易,以錢相抵,又恐惹得老人生氣。就利用外出機會,買回良種雞送給鄉親喂,也彌補了鄉親的生活。1962年,周立波回清溪村,因房子年久失修,政府準備修繕。他知道后,立即寫信,囑咐房子不要大,能住就行,開支由他個人負擔。“這樣,我住著,也舒坦”,他說。

來清溪的人,沿棧道賞荷。即可看見,滿池盛開的荷花。北側坡壩,有一座窗子明亮、院子寬敞的二層小樓,然后就看到“立波書屋”這幾個字。不用多問,那里,一定珍存著周立波的全部書籍。榮格說:“向外張望的人在做夢,向內審視的人才是清醒的。”海明威也說:“優于別人,并不高貴,真正的高貴,應該是優于過去的自己。”卜雪斌當年沉湎于金庸武俠,比如《雪山飛狐》,幾乎能講出每個精彩段落。現在不同,他隨口就能說出《山鄉巨變》段落和情節,或聯類“本村”某人即書中“原型”。周立波在《山鄉巨變》中說:“我要經我手把清溪村打扮起來,美化起來,使它變成一座美麗的花園。”荷花簇擁的書屋,有一盞盞燈照亮。每一部作品,都暗藏一盞燃亮的燈,可以照見平常看不到的東西。而且這樣的東西,足以讓你獲得不曾獲得的。書的偉大,不在于讀到什么,而取決于其內在的精神強度與靈魂完整過程。當然,還有生動客觀看待世界本質的態度。打造未來高度鄉村文明,是一個既定的現實問題,通過頭腦和雙手,加以改變。在書中尋找熱忱的人類精神,是所有人要做的。讀過《山鄉巨變》的人士,自費,乘火車或飛機、汽車而來。在書屋坐一坐,聊一聊。臨走時,購買幾部周立波的小說,或者帶走一兩套連環畫給孩子讀。還有對周立波小說熟悉的教師等,通過新聞,知曉了清溪村和“立波書屋”,他們不能前來,就將家里珍存的老版本的周立波小說給卜雪斌寄來,并寫了熱情洋溢的信。北京師范大學的趙保爾先生,寄來了珍藏的1962年出版的《山鄉巨變》。那是某年,一次逛書攤時,發現了此老版本,珍存至今。看了電視新聞,按地址,給“立波書屋”寄來了。河南省滑縣上官鎮武安寨76歲的周繼訊老人,喜歡讀《山鄉巨變》,多年來,一直收集有關小說的評論,他從積攢的資料中挑選出一些舊報紙和刊物,也給“立波書屋”寄來了。長沙理工大學、復旦大學、中南大學文學院的研究生,利用寒暑假,來到清溪村,來到“立波書屋”,進行文學調研,撰寫畢業論文。遼寧讀者劉先生,自幼患小兒麻痹癥,看了清溪村新聞,便寫信來,想要一些資料。卜雪斌聽聞后,迅速寄出了劉先生需要的書。長篇小說《暴風驟雨》故事發生地、黑龍江省尚志市元寶鎮元寶村現任書記邱先生和紀念館于館長,千里迢迢赴湘,看清溪村建設,來到清溪書屋,交流經驗,并邀約合適的時間去元寶村。桃江縣一位75歲的農民,在“立波書屋”,一字不差地,用益陽話背誦“鄧秀梅人鄉”與“盛淑君在井邊聊天”那段故事。“本地性”是一部書。關鍵是要創造“自己的美味”。清溪、志溪河、資江,這個“本地性”就在“茶子花派”書里水一樣涌動。白晝打開內心,夜晚合上鏡子。卜雪斌到益陽某中學做課外輔導,也與老師和作家交流、探討。甚至也開始寫詩和短小文章。閱讀給了他自信。如此,也便會:遇見哲學,知其事物本質;遇見文化,認知荒蕪的差別;遇見藝術,認知晦明的區別。他通俗易懂地講述清溪村。在清溪村做幼兒教育的周庭聿老師,帶著“伏羲之家”的孩子們,經常來“立波書屋”進行“耕讀傳家”教育,培育孩子從小熱愛自然,知書達禮。

志溪河,月明山。北峰山,資江水。天擇寶地,人間清澈。一陣雷雨,一場風雪,驗檢巖石與灰塵的區別。俊鳥展開翅膀,沿山河嶺灣飛翔。益陽在癸卯年暮冬,下了兩場暴雪,灣、塅、垅、坪、塘,全都披上了厚錦,對春耕插秧來說,是件大好事。落日黃金,大地生光。理想主義,天地賜贈。種瓜得瓜,種豆得豆。人類的精神沃土,需要勤勉,才不會荒蕪。20世紀兩位人文學家巴赫金和貝倫森都認為:“人類的精神生活是惟一最終具有決定意義的生活。”唐代詩人杜荀鶴在《寄益陽武灌明府》中,以寄托的方式,表達了對友人“武灌明府”的思念之情:“縣稱詩人理,無嫌日寂寥。溪山入城郭,戶口半漁樵。月滿彈琴夜,花香漉酒朝。相思不相見,煙水路迢迢。”詩人看到的溪山之美,融入了城郭。城邦居民,生活本態,漁也,樵也。月圓之夜,相思之情,彈琴寄望,直到凌晨,草木清香,酹酒狂歌,不亦樂乎。維特根斯坦說:“使精神簡潔的努力,是一種巨大的誘惑。”對于清醒自己后半生“如何活”的農民來說,現實最好的畫像,就是把夢暢想。書是鄉愁,書是人生。人生若如初相見。山水之道,草木至味。風景的厚薄、遠近、輕重,都在其中了。

周立波“做田”時,同學陳志和問他:“你這樣會讀書,為么子還這樣愛做田?”周立波說:“讀書有味,做田也有味。”卜雪斌記住了。讀書是生活永恒的主題。他找人刻了“立波故居,耕讀清溪”鈐章。售書時,在新書內頁鈐印紀念。對來訪者,他會詼諧:自己這一生,是一個不斷“挖礦”的過程。此前在外地,掙錢貼補家用,鉆地下礦井,是“武挖”。現在呢,是“文挖”,“挖掘鄉村文化的礦”。“文挖”是為了豐富自己和他人的精神礦藏。于他,已是“文武雙全”。以前寫一兩百字,筆桿都咬爛。自有書屋以來,自己每天都在讀書,做筆記,思考問題,別說百字文,兩千字的稿子,一個晚上,鉚一鉚勁兒,也能寫得出來。卜雪斌說他“前30年種地,中間20年打工,后30年學文化”,“我家祖輩沒出過讀書人,或許從我這代開始,要成為‘耕讀傳家’一代。”他從小干農活,繼承的遺產,是祖上宅基地。他希望正在馬來西亞攻讀建筑設計博士的兒子畢業后能回到家鄉,希望正在益陽箴言中學讀高中的女兒將來大學畢業,最好也留在父母身邊。歷朝歷代,讀書即是高貴。東晉陶淵明《讀山海經·其一》:“既耕亦已種,時還讀我書”。北宋著名文學家蘇軾《三槐堂》所言“耕讀傳家久,詩書繼世長”。元代王冕《耕讀軒》:“犁鋤負在肩,牛角書一束”。明代徐勃《過荊嶼訪族兄文統逸人隱居》:“半榻暮云推枕臥,一犁春雨挾書耕”。耕讀傳家,世代高貴。知識積累,需用畢生時光。像海明威“冰山理論”,能看到的“冰山”只是“八分之一”,水下的“八分之七”則是隱藏著的。

“菰蒲深處疑無地,忽有人家笑語聲”。作家地理,文學原點。作品的誕生是有緣由的。燈盞,爐火,文字,思緒邈遠,敘事奔流。歷史的謎底將由現實揭開。阿爾弗雷德·德·維尼(Alfred de Vigny)說:“從一個人類成員開始向另一個人類成員講述自己人生故事那天起,歷史就誕生了。”文學地理,并非標本;文學歷史,亦非角色。在人類社會的進程中,文學其實就是我們自己,我們每一個人都是文學。卜雪斌每時每刻都在體味小說意境——“天黑了,他橫過一條田塍,在兩邊長著深草的村里的小路上走了一段,又拐到一條狹窄的田塍路上,在臨近茅屋前邊的小地坪邊,田里的青蛙叫得越發響亮了。”(《桐花沒有開》)讀書,能提升人的精神品質。誠如蘇軾所言:“粗繒大布裹生涯,腹有詩書氣自華。”卜雪斌補課學習,在我看來是獲得人生的最大意義。把閱讀當作生活里的一件要做的事。“不讀書,無以言”,從前的卜雪斌,在人們面前談論周立波,有些躊躇。現在不一樣了,他每天接待各式各樣的人,其中有作家、藝術家和大學生,聊說的,全是書中的內容。有的甚至聊出了更深層次的思想來。他勸誡自己,人生的下半場,一定要精彩。他遍尋與益陽人文有關的資料圖書,搜到了一些書籍存讀。就在我寫這篇文章時,他發給我一些難得的歷史資料。這些資料中,清末時期的益陽名人軼事頗為可信。當然其中一些地名,雖然有了變更,他可以根據其中幾處地名來判斷與“鄧石橋”有關聯的歷史人文。層層剝筍,鉤沉致細。細節對敘事的重要補充。不由得令我感嘆,清溪村,活在“作家地理”中的一位農民,能將自己的認知無限放大,擴允認知,讓自己成為樹木,飽汲泥土的芬芳,實屬難得。

我與卜寸丹總編商議探看之地:胡林翼故居、周谷城故居、大通湖、沅江洞庭湖腹地、爛泥湖、石湖村、高橋村、立體農業展示館。每天安排滿滿。卜雪斌是個大忙人,有時候,接待完各地訪客后,便開車帶我沿資江與志溪河走走,去“山那面人家”看水田科技,觀摩高油酸油菜花田,考察小龍蝦和稻魚繁育基地。尋訪住城里的周萼梅,訪談本村周兆民和周益軍,說說故居一棵梨樹、山坡一片茶子花樹的來歷。也聊說一座水塘、一道水壩的故事,或有關節令“自然神曲”。他說這一生再也不想離開清溪村了。湘人倔強、憨直的品格,在他身上體現得淋漓盡致。午飯和晚飯,有時在“立波書屋”(也是他的家)吃。飯后,到梨園子里散步,走得很遠,一直走到山那邊。他講湘地風俗,也聊對農耕的思考。我在清溪村遇到的一些老物件,他都會給我詳細講解。人類精神物質的永恒,在于無處不有的神性。“天何言哉,四時行焉”。清溪村,民康物阜。人之品格,豐贍充盈。在清溪村,每天我嗅到的,是清新的空氣;每天我聽到的,是風聲雨聲和天地籟聲。我由衷地愛上了這個美麗的小村。