古代的交通警察

神氣的小楊

在很久以前,一個古代王朝的京城里,大街小巷車水馬龍,熱鬧非凡。為了確保交通安全,朝廷設立了專門維護交通秩序的部門——車馬司。車馬司的官員就像交通警察一樣,每天都要到街道上巡邏,監督車馬的行駛,維護交通秩序。

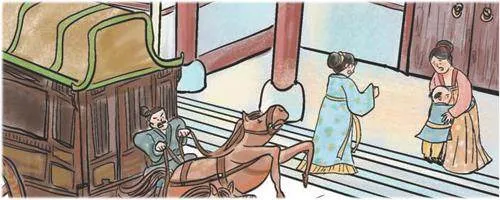

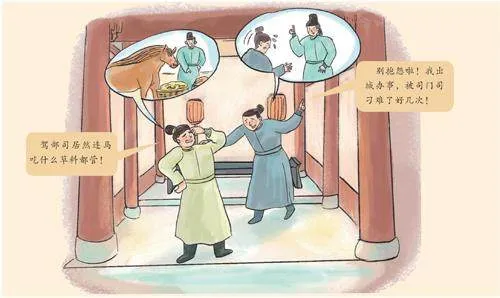

這一天,車馬司的一位年輕官員小楊正在大街上巡邏。突然,一輛馬車飛快地沖了過來,差點兒撞倒行人。小楊趕緊上前制止,大聲質問:“為何如此莽撞?”車夫一臉不屑地說:“我是王府的人,趕時間。你管不著!”

小楊一聽非常生氣:這王府的人也太仗勢欺人了,我可不能退縮!于是他高聲說:“誰說我管不著?車馬司的職責就是維護交通秩序。你在京城里行車,必須遵守車馬司制定的交通規則!你是不服嗎?我可是有執法權的!”車夫一時間被小楊的氣勢所震懾,再也不敢反駁,只好乖乖服軟,小心地駕車離開了。

小楊的公正處理,讓周圍的行人紛紛為他點贊。“這位大人真不錯,公正無私,不畏強權!”“對呀,咱們這大街上這么多人,幸好小楊大人在這兒維護交通秩序。”

嘿,告訴大家,上面這個故事其實是作者虛構的,里面的人物并不是真的喲!不過,上面的故事展示的是古代交通管理的一個縮影。

事實上,隨著交通運輸網的不斷發展,交通管理行政機構的雛形也就應運而生了。從夏朝開始,我國就有了專門的車馬和交通管理的部門,不同的是,古代交通管理的職能,在不同時期可能會隸屬于不同機構,有時甚至會出現重合的情況。

交通管理機構的“變裝秀”

夏朝時,車正專門負責管理車馬。

商朝時,車正負責車輛和運輸事務的管理,修路由司空主導,牧馬則由牧正負責。

西周時,地官負責修路、管理通行憑證,秋官負責守衛道路、清除路障,冬官負責修建都城的道路及橋梁。除了陸路交通,還有川衡專門負責水路交通運輸的管理。

秦朝時,《行書律》中明確規定了中央層面的交通事務管理架構,其中丞相負責統籌,太仆則負責車馬驛政等具體事務。如果爆發戰爭,那地方上的郡尉和縣尉則會負責協調交通運輸。

漢武帝時期,西漢設立了護漕都尉一職,專門負責交通和漕運,地方上與之對應的則是集曹。

到了隋朝,中央級別的交通管理機構是尚書省的兵部,兵部下面的駕部侍郎負責具體的工作。

在唐朝,兵部駕部司、刑部司門司、工部水部司、都水監、太仆寺等,各自負責不同的交通管理職能。

其中駕部司相當于今天的交通運輸部。當時,只要是能跑的馬,不論是官方的還是私人的,都由駕部司掌管。中央機構或者地方州府用了什么馬,用了多少馬,花了多少錢,都要提前向駕部司報備,駕部司負責審核批準,還負責保存相關的數據。

而刑部的司門司,有點兒像我們今天的“交警大隊”,主要負責管理門禁,像長安、洛陽的城門、宮門以及道路或重要關口的交通政務,都歸他們管,職權范圍可不小。

宋、明、清等朝代在交通管理方面有所創新。比如,宋朝設立了轉運使來統管交通運輸事務。

明朝時的官方交通運輸機構有驛站、遞運所、急遞鋪,除此之外還有管理全國道路和水利事務經費的部門。

清朝時,工部負責道路橋梁的修筑,戶部負責經費核銷,兵部則負責驛政事務。

最后,讓我們通過《清明上河圖》感受一下古代繁忙的交通!

這幅畫大家一定熟悉,沒錯,它是大名鼎鼎的《清明上河圖》中的一部分。這幅畫細致入微地展現了北宋汴京繁華的城市交通運輸、商業活動和社會生活。

看,路上有絡繹不絕運送貨物的駱駝、馬車,河里有繁忙穿梭的貨船、商船、客船,各行各業的人忙碌而有序地活動著,這些細節全都反映了北宋交通運輸業的發達。

通過這幅畫,我們也能直觀地感受到,交通運輸的進步,不僅能加強各地的溝通,讓不同地區的人更加便捷地相互交往,還能促進物品傳遞與信息交流,為文化的交流與融合搭建一座橋梁。