幫非洲控制瘧疾

2024年8月,正值坦桑尼亞的旱季。一天下午,54歲的哈蒂嘉倚靠在自家土坯房的房門,看著放學后的孩子們,在沒有柵欄的院子里玩耍。

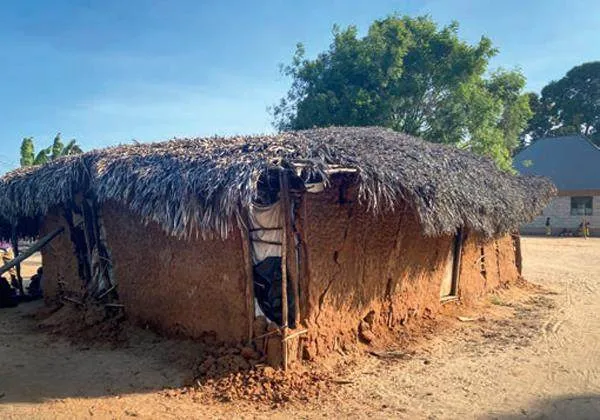

這是在東非大陸坦桑尼亞Ikwiriri村的一處民房,面積20多平方米,墻是由泥土混著秸稈搭成的,不到10厘米厚,屋頂鋪著葦草,角落里有一個大洞。屋內有兩張簡易的床,掛著兩張蚊帳。最多時,這個房子里要住20口人,包括10名兒童。

旱季雨水不多,房屋修繕不很著急。哈蒂嘉最著急的是,最近她和女兒得了瘧疾。這個家庭一年有28萬先令(約732元人民幣)的收入,得了瘧疾后,哪怕是1500先令(約合3.9元人民幣)的醫院掛號費都是一筆負擔,只能到藥店買點藥,然后硬抗。

瘧疾是一種由瘧原蟲引起、蚊子叮咬傳播的急性傳染病,是全球最大的公共衛生問題之一。《世界瘧疾報告2023》顯示,2022年,全球約有2.49億例瘧疾病例,非洲占94%,58萬例死亡病例發生在非洲。在坦桑尼亞瘧疾高發區,一個人一年可能得三四次。

哈蒂嘉一家在籌錢治病時,8600公里外的北京,2024年中非合作論壇北京峰會在9月5日開幕。會上中方宣布“十大伙伴行動”,在衛生健康伙伴行動之中,中方計劃在非洲實施十個瘧疾消除示范項目。中國是抗擊瘧疾的優等生,過去70年間,瘧疾病例數從3000萬降到了0例,獲得了世界衛生組織(WHO)的消除瘧疾認證。

未來幾年,哈蒂嘉一家對瘧疾的焦慮,或許會因為這次峰會而緩解。

好經驗需本地化,才有可能落地

哈蒂嘉所在的Ikwiriri村,位于坦桑尼亞南部的魯菲吉地區,此地因該國最大的河流魯菲吉河流經而得名。周邊的村子,人口密集,多的一個村子近萬人,少的也有近3000人。

魯菲吉河每年會發生多次洪水,蚊蟲泛濫,給瘧疾的防控帶來更大的難度。2015年,Ikwiriri村與周邊的其他三個村,成為瘧疾防控項目的試點,其中兩個村子為干預組,另外兩個村作為觀察組。據Ikwiriri村村長曼尼介紹,用試點摸索中國的經驗和技術在當地的可行性和有效性。

為了分享中國抗瘧經驗幫助其他仍受瘧疾困擾的國家,2015年啟動的“中-坦瘧疾防控合作示范項目”在坦桑尼亞落地。至2021年,該項目先后在英國國際發展合作署和比爾及梅琳達·蓋茨基金會的資助下,已完成兩期。

2013年,英國國際發展合作署支出第一筆援助資金。來自中國疾病預防控制中心寄生蟲病預防控制所的中方專家,先后四次到坦桑尼亞現場調研,與當地的研究機構依法卡拉衛生研究所(IHI,下稱“依法卡拉”),確定了實施方案。

在中國抗瘧經驗中,積累了青蒿素的聯合療法、“1-3-7工作規范”、殺蟲劑處理蚊帳等行之有效的方法。“1-3-7工作規范”是中國防疫經驗的代表,具體指:發現瘧疾病例當天要診斷,三天要上報,七天對病人周邊環境等完成調查和消殺的相關工作。

“1-3-7工作規范”就是中坦專家都想移植到坦桑尼亞的工具。“曾經有兩三周的時間,我們嘗試去追蹤每一個病例。但事實表明,從醫院追蹤回病例的居住地是一個挑戰。”依法卡拉瘧疾防控專家馬拉查介紹,按照中國的經驗,需要在三天內定位到病例的住址,并上報,“我們沒有完善的住址信息系統”。

專家們重新審視“1-3-7”模式,發現它主要是為低流行地區設計,而在瘧疾發病率很高的坦桑尼亞,一個地區一天可能就會有幾十甚至上百個確診病例。

結合本地的實際,專家們將上述模式調整為“1,7-mRCTR方法”。這是基于社區的瘧疾快速篩查和治療的工作模式,去掉了三天內追蹤并調查病例的環節,不再追蹤個案,而是追蹤個案所在的村莊,找到發病率最高的村莊后,由社區衛生工作者進村進行檢測、發放免費的抗瘧疾藥物。

調整后的方案,很快起效。在干預組的兩個村,瘧疾的發病率從38%,下降到5%。中國方案的可行性得到驗證。

比爾及梅琳達·蓋茨基金會出資295萬美元,在2018年啟動“中-坦瘧疾防控合作示范項目”二期項目,進一步驗證中國的經驗與做法在當地的可復制性,試點地區增多,覆蓋人群也由一期的10萬人,擴大到24萬人。

將以往成功的經驗,在雙方努力下,根據當地的社會、經濟、文化等進行本地化調整,合作雙方有時會遇到意想不到的問題。

在一次于塞內加爾舉辦的國際學術會議上,有專家提出疑問:瘧疾在中國的媒介與原蟲,和非洲的不一樣,中非的衛生體系、社會經濟水平也不一樣,中國的經驗如何在非洲可行?

“我們不是復制中國的經驗和技術,更多的是結合當地實際情況,分享我們的理念、做法和教訓。”參與項目設計與實施的中國疾控中心寄生蟲病預防控制所研究員王多全對《財經》分析,中國的“1-3-7”模式,適用地區為發病率在千分之一甚至萬分之一的地區,而中坦雙方探索出來的新模式,目的是快速、有效降低疾病負擔,因此,“在一期項目中,我們重點分享的是質量控制的理念和針對重點地區和人群的中國實踐等,包括基層防控能力建設,如社區動員、健康教育等”。

作為二期項目的資助方,比爾及梅琳達·蓋茨基金會對項目實施給予肯定。“盡管新冠肺炎大流行和洪澇災害影響了項目干預措施的持續性,項目干預地區的瘧疾流行率均實現了下降,雖然程度不一。”該基金會北京代表處首席代表鄭志杰表示,“這個合作項目仍然可被視作一個成功的示范案例,尤其在于它將中國的經驗和專長與非洲實際情況相結合,探索出一個有潛力幫助更多非洲國家抗擊瘧疾的有效方式。”

坦桑尼亞衛生部項目和健康系統加強部門負責人凱瑟琳博士表示,新方案可以擴大范圍應用于坦桑尼亞更大的區域,以及更多的非洲國家。WHO評估項目后稱:“這個干預策略在中高流行地區有采用的潛質。”

選對合作伙伴很重要

從設計到實施,“中-坦瘧疾防控合作示范項目”前兩期持續了八年。這也是中國參與全球健康事務,尤其是在公共衛生領域的一次勇敢嘗試。

王多全介紹,在一期項目實施中,中方專家共選派32名技術骨干、分六批到坦桑尼亞現場工作,每批專家在當地待兩三個月。從現場考察、方案設計、督導項目實施,到實施后的數據分析、專題討論等全程參與。

二期項目原本計劃了兩年的現場工作時間,可新冠病毒疫情突降,打亂了所有計劃。疫情嚴重時,不僅中國專家無法到現場,疫情期間,當地高發病地區無法實施群體的瘧疾篩查和治療。“二期的干預效果沒有一期好。”王多全說。

更大的挑戰來自合作伙伴的選擇。

“中-坦瘧疾防控合作示范項目”的合作者中,寄生蟲病預防控制所(NIPD)是中國疾控中心的一個專業技術機構,而依法卡拉算是一家非政府組織(NGO)。按照最初的設計,NIPD的職責主要是協調中國的專家、技術和產品,依法卡拉負責項目實施,同時做政府關系;WHO提供技術支持,參與過程的質量控制,比如診斷試劑、藥品的有效性、可靠性等;坦方的衛生部來整合資源。

在一期項目,坦桑尼亞衛生部門期望值非常高,中國和出資方可在政府層面直接對話,項目的整體實施比較完整。到二期,該國瘧疾控制項目署并沒有直接參與現場干預執行,也沒提供關于后續策略的反饋。

然而,此次瘧疾防控項目,相當于將一個專業化、復雜化的構件,雙方共同努力,融入整個國家醫療體系中。政府的參與必不可少,否則就止步于一個援助項目或者試點項目。

“當地政府參與度低,導致政府間對話缺乏。”多位參與項目的中國專家在論文中分析,“政治方面的決心是疫情防控的先決條件。自上而下的政策流程,和制度化的設計規劃是疫情防控成功與否的關鍵因素。”

事實上,讓當地政府深度參與支持援助項目的高效落地,在非洲其他國家已經得到應驗。

2024年6月,王多全去了塞內加爾、布基納法索、贊比亞調研。兩年多前,在中國-聯合國和平與發展基金支持下,由WHO牽頭,將“1,7-mRCTR模式”推廣到上述三國。這三個國家項目實施,都是在中央政府的大力支持下,當地衛生部門與WHO合作,項目實施的效果、成本和規范性,比在坦桑尼亞更好。“雖然中間也受到新冠疫情的影響,但當地仍堅持推廣。”王多全表示。

依法卡拉首席研究科學家查基對此亦有體會。他表示,在坦桑尼亞疫情防控的投入中,政府只提供了約20%到25%的投入,全球化的資助、援助是有局限性的,政府的支持是必不可少的,“我相信中國能徹底消除瘧疾,肯定不是只靠國際援助”。

多邊合作新模式

坦桑尼亞各方都在期待第三期項目的到來。

Ikwiriri村村長表示,幾次洪水泛濫之后,蚊子滋生,瘧疾發病率明顯上升,“當下一期項目開始時,你們會發現瘧疾在這里已經抬頭了”。

當地一名社區衛生工作人員對《財經》表示,在前兩期項目實施時,衛生工作者會到村里進行篩查和治療,并進行瘧疾防控知識的宣講,為了吸引更多人檢測,還組織過當地人喜歡的足球賽。

可項目過去后,所有的培訓和進村醫療服務都停止了。沒有現場的篩查和治療,也沒了宣講,去醫院尋求幫助的人越來越多。“民眾的疾病負擔,和醫院的就診負擔,又都回來了。”上述社區衛生員說。

哈蒂嘉和她的女兒成為新一輪的感染者。魯菲吉地區負責衛生數據統計的一名官員表示,過去的六個月內,有4000多個瘧疾病發案例。

最大的挑戰是資金和人員。“沒有足夠資源,將很難開展項目,已經取得的成果也會很難維持。”依法卡拉的研究人員伽瓦納說。

中國和瑞士政府考慮合作支持三期項目。2023年7月10日,中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅在全球共享發展行動論壇首屆高級別會議上發言時宣布,中方將同瑞士在坦桑尼亞開展瘧疾防控。

一名國內疾控領域專家表示,“目前正在推進。這是一個全新的多邊合作的模式,兩國政府可能在資金使用的方式、項目的審批等方面都不太一樣,會有一些挑戰。”

兩國都有不少援助經驗。中國對非洲公共衛生項目大規模援助,始于援助非洲埃博拉病毒疫情控制,此后在不斷地學習中,逐漸梳理出了系統性思維的原則;瑞士發展合作署曾支持坦桑尼亞瘧疾控制項目署殺蟲蚊帳的研發和推廣,瑞士熱帶病和公共衛生研究所,也與依法卡拉合作過瘧疾相關課程的培訓。

盡管面臨全球衛生人才短缺、政府間對話不足、溝通機制存在挑戰等問題,與其他國家、基金會等合作伙伴一起參與援助項目,是中國對外援助和外交政策的重要組成部分,也逐漸成為中國履行國際義務、參與全球衛生治理的重要平臺。